Die Kreativtherapie ist eine spezielle Form einer psychotherapeutischen Therapie. Sie bezieht kreative Medien in die Behandlung psychisch oder psychosomatisch Kranker ein. Dazu können bildnerische und darstellerische Tätigkeiten gehören.

Kreative Therapien haben sowohl diagnostische als auch psychotherapeutische Aspekte. Ziel ist es, die Emotionalität und den Ausdruck zu fördern.

In der Praxis durchgesetzt haben sich körperbezogene Verfahren, sprich

- die Körper-, Bewegungs- und Tanztherapie,

- die Gestaltungs- bzw. Kunst- und Musiktherapie.

Die Gestaltungstherapie wird von der Ergotherapie abgegrenzt. Die Ergotherapie hat als Zielsetzung

- die Wiederherstellung verlorener bzw. den Erhalt vorhandener Fähigkeiten,

- das Einüben vorhandener Kenntnisse und Fertigkeiten, sowie

- die Förderung der Alltagsaktivität.

Die Kunst- und Gestaltungstherapien dagegen haben das Verstehen intrapsychischer konflikthafter Prozesse als Ziel.

Die Gestaltung, und darunter das bildnerische Gestalten insbesondere, kommt sehr häufig zum Einsatz. Dabei spielt sowohl der Weg der Herstellung als auch das Produkt der Gestaltung (z.B. Bilder, Tonfiguren) eine gleichermaßen bedeutende Rolle.

Gestaltungstherapie ist Psychotherapie mit gestalterischen Mitteln. Über die gestalterischen Mittel findet der Mensch den Bezug zu sich selbst. Die Gestaltung fördert seine Ich-Funktionen und dient der Analyse interaktioneller Prozesse.

Körper-, Bewegungs- und Tanztherapien sind seit den 1920er Jahren sehr stark differenziert worden. Man unterscheidet

- Therapien mit mehr funktional-übender Orientierung und

- Therapien mit eher konfliktorientierter, aufdeckender Orientierung.

Körpertherapien sind ein zentraler Bestandteil der stationären Psychotherapie. Sie kommen z.B. in Form der konzentrativen Bewegungstherapie und der funktionellen Entspannung, aber auch der Tanztherapie vor.

Die körperbezogenen Verfahren der Kreativtherapie sollen helfen, das Körpererleben in das gesamte Leben der Persönlichkeit zu integrieren.

Im Einzelnen geht es um

- Erfahrungen mit Körpergrenzen,

- die Einstellung zum eigenen Körper und

- die Körperzufriedenheit bezüglich motorischer Fähigkeiten und körperbezogener Eigenschaften,

im interaktiven und zirkulären Geschehen zwischen Therapeuten und Patienten.

Es geht darum, das Körper-Selbst als integralen Bestandteil des Gesamt-Selbst zu erschließen. Der Patient erlernt, sich im Prozess der therapeutischen Kommunikation auf verschiedenen Ebenen des Körpererlebens bewegen zu können.

Die Musiktherapie ist die gezielte therapeutische Anwendung von Musik, um therapeutische Ziele zu erreichen. Sie arbeitet als kreatives Behandlungsverfahren prozess- und erlebnisorientiert. Ziele der Musiktherapie sind

- die Wiederherstellung, der Erhalt und die Förderung seelischer und körperlicher Gesundheit,

- die Förderung von Eigen- und Fremdwahrnehmung,

- die Förderung von Kommunikations-, Ausdrucks- und Konzentrationsfähigkeit.

Durch Musiktherapie hat der Patient Gelegenheit, sich selbst und seine Umwelt besser zu verstehen. Er lernt, sich in ihr freier und effektiver zu bewegen und eine bessere psychische Stabilität zu entwickeln.

Das spielerische Experimentieren mit Klängen, Melodien und Rhythmen kann außerdem den Ausdruck und die Wahrnehmung von Affekten fördern. Auch die Wahrnehmung und die Reflektion des eigenen Verhaltens ist durch die Interaktion möglich.

Die Musiktherapie wird als

- rezeptive Musiktherapie (Hören von Tonmaterial) und

- als aktive, expressive Musiktherapie (Musizieren)

eingesetzt. Die wichtigste verwendete Methode der Musiktherapie ist die gemeinsame freie oder strukturierte Improvisation. Dabei sollen im Wahrnehmen, Zuhören und aufeinander Eingehen Ressourcen geweckt, Prozesse beobachtet und neue Erfahrungen gemacht werden. Weiter kommen

- Wahrnehmungs- und Achtsamkeitsübungen,

- musikalische Interaktionsübungen,

- das Singen von Liedern sowie

- das Hören von Musik

bei der Musiktherapie zum Einsatz.

Im Gespräch können während der Musiktherapie die gemeinsamen Erfahrungen ausgetauscht und reflektiert werden. Als Voraussetzung der Teilnahme ist eine Bereitschaft des Patienten notwendig, sich auf die Musiktherapie einzulassen. Das erfordert sein Interesse am Ausprobieren/Spielen der Instrumente sowie am Experimentieren mit Rhythmen, Klängen, Melodien.

Musikalität, Notenlesen, Beherrschung eines Instrumentes etc. ist dagegen für die Teilnahme an einer Musiktherapie nicht notwendig.

Die Kunsttherapie ähnelt in vieler Hinsicht der Musiktherapie, allerdings wird bei der Kunsttherapie als Medium die bildende Kunst eingesetzt. Auch die Kunsttherapie soll die Eigenwahrnehmung sowie Ausdrucks- und Konzentrationsfähigkeit schulen.

Die Arbeit mit Farben oder anderen Materialien ist für die meisten Patienten völlig ungewohnt. Damit können sie Ressourcen entdecken und neue Erfahrungen machen.

Die Gestaltungstherapie ist eine Form der Kreativtherapie © Kostiantyn | AdobeStock

Bei der individuellen Arbeit in der Kunsttherapie geht es thematisch häufig um die bildnerische Gestaltung innerer Prozesse, die mit der Erkrankung in Zusammenhang stehen. So können z.B. Patienten mit schweren Traumata in der Kindheit häufig nur schwer in Worte fassen und ihrem Theraeuten anvertrauen. In der Kunsttherapie können sie ihre Eindrücke in Bildern ausdrücken.

Über die gestalterische Darstellung können die Inhalte auch in die Psychotherapie eingebracht werden. Darüber hinaus bilden die von Patienten im Verlauf einer Kunsttherapie produzierten Kunstwerke häufig ihren inneren Entwicklungs- und Genesungsprozess ab.

Neben der Einzelarbeit wird Kunsttherapie häufig auch in Gruppen durchgeführt. Hier ist das Ziel meist in erster Linie, den Gestaltungsprozess zu verfolgen und über diesen Prozess zu kommunizieren. Der Anteil eines einzelnen Patienten im Gestaltungsprozess der Gruppe bietet häufig Metaphern für typische Probleme oder Eigenarten dieses oder auch anderer Gruppenteilnehmer.

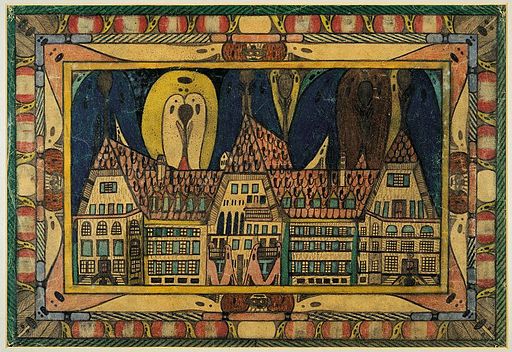

Die psychiatrische Klinik Waldau (1921) des schizophrenen Adolf Wölfli | Quelle: Wikimedia

Kunsttherapie und Ergotherapie gehen teilweise fließend ineinander über. Auch die Ergotherapie nutzt Farben und Materialien zur Gestaltung sowie die Reflektion der Werke im therapeutischen Gespräch.

Insgesamt liegt der Schwerpunkt der Ergotherapie in Abgrenzung zur Kunsttherapie jedoch stärker im Aufbau von Kompetenzen und Alltagsfertigkeiten. Sie beinhaltet weniger die Förderung des kreativen Ausdrucks an sich.