Tränen dienen zur Befeuchtung und Ernährung der Hornhaut sowie zum Auswaschen der Augen, wenn ein Fremdkörper hinein gelangt.

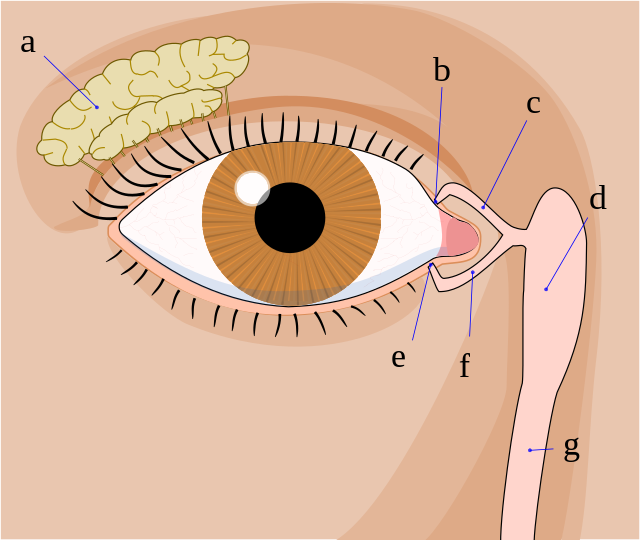

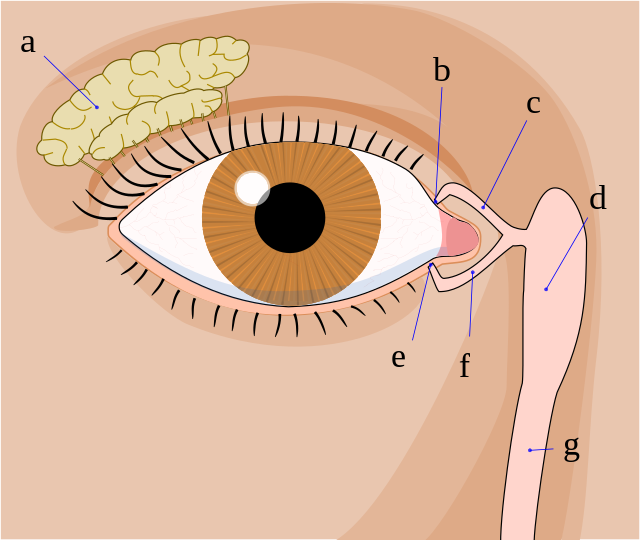

Die Tränendrüse liegt in der oberen-äußeren Region der Augenhöhle außerhalb des Auges. Sie produziert stetig Tränenflüssigkeit, die über die Hornhaut fließt. Zwei kleine Öffnungen (Tränenpünktchen) an dem Ober- und Unterlid (nasenseite) fangen die Flüssigkeit schließlich auf.

Die Tränenpünktchen gehen in die zwei Tränenkanäle über, die gemeinsam in den Tränensack münden. Von hier aus geht der Tränensack in den Nasengang über. Über diesen gelangt die Flüssigkeit in die Nasenhöhle, wo sie abfließen kann.

Tränendrüse (a) und Tränenwege: b = oberes Tränenpünktchen. c = oberes Tränenröhrchen. d = Tränensack. e = unteres Tränenpünktchen. f = unteres Tränenröhrchen. g = Tränennasengang

Tränendrüse (a) und Tränenwege: b = oberes Tränenpünktchen. c = oberes Tränenröhrchen. d = Tränensack. e = unteres Tränenpünktchen. f = unteres Tränenröhrchen. g = Tränennasengang

Ist diese Verbindung verstopft, kann die Tränenflüssigkeit nicht ablaufen, das Auge läuft über. Ein verstopfter Tränenkanal kann daher zu schweren Entzündungen führen.

Die Ursache für eine Tränenwegsstenose ist nicht immer bekannt. Die Tränenwege können verengt oder verlegt sein. Bei kleinen Kindern bildet sich häufig die Hasner-Membran nach der Geburt nicht korrekt zurück und verstopft die Tränenwege. Weitere häufige Gründe sind Entzündungen oder Verletzungen der Tränenwege.

Eine Stenose bemerkt der Patient aufgrund seiner stark triefenden oder überlaufenden Augen. Zudem klagen Betroffene über eine verschwommene Sicht und über die Masse an Tränenflüssigkeit.

Das macht sich zu Beginn verstärkt beim Lesen oder beim Autofahren bemerkbar. Schmerzen verspüren sie am Anfang meistens nicht. Das ändert sich, wenn sich der Tränenkanal oder das Lid durch die Stenose entzündet.

Es sind nicht nur ästhetische Gründe und unangenehme Symptome, die für eine schnelle Behandlung sprechen. In den meisten Fällen behandeln Ärzte eine Tränenwegsstenose mit einer Tränenkanal-Operation.

Der Eingriff kann folgendermaßen erfolgen:

- Von innen als minimal-invasive endoskopische Tränenwegsoperation

- Von außen (Toti-Operation, Dakryozystorhinostomie)

Es gibt verschiedene Methoden der Tränenkanal-Operation, die sich an den Ursachen orientieren. Die genaue Lokalisierung der Verstopfung spielt eine Rolle bei der Planung des Eingriffs.

Ist die Ursache für die Tränenwegsstenose unbekannt, ist die Wahl der Operationsmethode nicht immer einfach. Das muss der behandelnde Mediziner berücksichtigen, wenn er eine Stenose diagnostiziert.

Besteht wegen der Symptome der Verdacht auf eine Stenose der Tränenwege, sollten Sie umgehend einen Augenarzt aufsuchen. In der Anamnese besprechen Sie mit dem Arzt Ihre Krankengeschichte und seit wann die Symptome bestehen. Er geht ebenfalls auf mögliche äußere Ursachen ein.

Mit verschiedenen Diagnoseverfahren ermittelt Ihr Arzt, ob ein Verschluss oder eine Verengung des Tränenweges vorliegt. Oder ob das starke Tränen des Auges eine andere Ursache hat.

Der behandelnde Arzt stellt ebenfalls fest, wo sich der Verschluss oder die Verengung befindet. Auch dafür stehen ihm verschiedene Methoden zur Verfügung. Um eine Tränenwegsstenose zu diagnostizieren, greift Ihr Arzt auf eine Ultraschall- und Röntgenuntersuchung zurück.

Ein Sehtest, die äußere Betrachtung des Auges und eine Tränenwegsspülung runden die Diagnose und Untersuchungen ab. Bei den Voruntersuchungen spielt vor allem die Spülung der Tränenwege eine zentrale Rolle. Damit stehen die Chancen gut, die Stenose des Tränenwegs zu lokalisieren.

Anschließend entscheidet der Arzt, welche Eingriffsart sinnvoll ist:

- Eine endoskopische Tränenwegs-OP

- Eine Toti-Operation von außen

- Eine Mischung

Um die Gefahr von schweren Blutungen bei der Operation zu vermeiden, sollten Sie gerinnungshemmende Medikamente vor dem Eingriff absetzen.

Ziel der Tränenwegsoperation ist, einen normalen und gesunden Abfluss der Tränenflüssigkeit von der Augenoberfläche in die Nasenhöhle herzustellen. Dazu stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung. Welches Verfahren sich für den Patienten eignet, klärt der Arzt bei der Voruntersuchung ab. Möglich ist auch ein Methodenwechsel während des Eingriffs, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Eine Tränenwegsoperation, egal ob von innen oder außen, ambulant oder stationär, erfolgt immer unter Vollnarkose.

Die Verfahren sind:

- Tränenwegsspülung und -Sondierung

Bei Kindern reicht meist eine Tränenwegsspülung und -sondierung aus. Hierbei öffnet der Arzt die persistierende Hasnersche Membran durch eine Überdruckspülung.

In einigen Fällen ist eine anschließende Tränenwegsschienung durch Silikon-Sonden notwendig, die der Arzt nach drei Monaten entfernt. Der Einsatz eines Schlauches verhindert, dass der Tränenweg sich (erneut) zusetzt.

Die Tränenwegsintubation ist die einfachste und schonendste Methode der Tränenwegsoperation. Sie eignet sich nicht für jede Art der Stenose.

- Mikrodrillplastik und Laserdakryoplastik

Die Mikrodrillplastik (MDP) ist ein weiteres Verfahren, um die Verengung zu öffnen. Dies geschieht mit einem feinen Bohr-Gerät oder mittels Laser (Laserdakryoplastik (LDP)). Diese Verfahren kommen meistens bei endoskopischen Tränenwegsoperationen zur Anwendung.

Auf eine Toti-Operation setzen Ärzte, wenn eine Tränensackentzündung (Dakryozystitis genannt) vorliegt. Sie kommt auch bei den meisten Verletzungen der Tränenkanäle zum Einsatz, um zu verhindern, dass der Kanal falsch zusammenwächst: Verengungen und Verschlüsse, die sich wie eine Stenose äußern, sind die Folge.

Da das geschädigte Gewebe nach einer Verletzung falsch zusammenwachsen könnte, führen Ärzte eine Tränenwegsoperation durch. Dabei schieben die Mediziner das Gewebe in die ursprüngliche Position zurück und verschließen es.

Dabei nehmen sie einen feinen Schnitt im Nasenbereich vor (in unmittelbarer Nähe des Augenwinkels). Danach öffnen sie den Tränensack und die Knochen zur Nasenhöhle. Meistens bohren sie ihn auf, um eine künstliche Öffnung zu schaffen.

Im Anschluss nähen sie Tränensack- und Nasenschleimhaut zusammen, um einen Abflussweg zu schaffen. Zumeist legen sie auch feine Silikon-Sonden für drei Monate ein. Diese verhindern eine erneute Vernarbung und damit den Verschluss der Tränenwege.

Zum Abschluss der OP erfolgt die Hautnaht. Dabei verwenden Ärzte sehr feines Nahtmaterial, das in der Regel keine sichtbaren Narben zurücklässt.

- Weitere Methoden und Sonderfälle

Weitere und spezielle Methoden der Tränenwegsoperation können je nach Befund zum Einsatz kommen.

Eine Stenose lässt sich auch durch einen Ballon dehnen. Wenn die Stenose immer wieder auftritt, ist eine Jones-Operation nötig. Diese schafft eine geweitete Verbindung zur Nasenhöhle, in die Ärzte ein kleines Rohr aus stabilem Kunststoff einführen. Das kleine Rohr aus Kunststoff nennen Experten auch Jones-Tube oder Metaireau-Tube.

Mit der Jones-Methode lassen sich die meisten schweren Stenosen beheben. Der Eingriff erfolgt von außen und stellt den letztmöglichen Weg dar.

Je nach Befund und Art der Tränenwegsoperation bleibt der eingeführte Schlauch drei Monate im Körper. Auch wenn er eine „gewöhnliche“ Stenose übergangsweise weiten soll. Nur in Ausnahmesituationen und bei Jones-Tubes, kann der Fremdkörper auch länger oder dauerhaft im Körper bleiben.

Nach der Tränenwegsoperation müssen Sie prophylaktisch für etwa zwei Wochen antibiotische und abschwellende Augentropfen anwenden.

Für die Zeit nach der Tränenwegsoperation verschreibt Ihnen Ihr Augenarzt Augentropfen und/oder Augensalbe @ megaflopp /AdobeStock

Für die Zeit nach der Tränenwegsoperation verschreibt Ihnen Ihr Augenarzt Augentropfen und/oder Augensalbe @ megaflopp /AdobeStock

Zudem sollten Sie Ihre Nase in den ersten Wochen nach dem Eingriff nicht schnäuzen. Der Druck und der neu geschaffene Weg kann dafür sorgen, dass Luft ins Augenlid eindringt und es massiv anschwillt.

Stattdessen sollten Sie die Nase nur sanft abtupfen oder das Sekret behutsam hochziehen.

Rutscht der Schlauch trotz aller Vorsicht heraus, ist dies meist ungefährlich. Da es aber den Heilungsprozess beeinträchtigen kann, sollten Sie umgehend Ihren behandelnden Augenarzt aufsuchen. Dieser kann entscheiden, ob eine weitere Tränenwegsoperation notwendig ist, um den Schlauch wieder in Position zu bringen.

Meistens lassen sich mit einer Tränenwegsoperation gute Erfolge erzielen. Der starke Tränenfluss der Augen und die weiteren Beschwerden wie die verschwommene Sicht verbessern sich und verschwinden gänzlich.

Allerdings kann es zu einer erneuten Stenose kommen. Die Tränenwegsoperation von außen ist meist erfolgversprechender als die endoskopische Tränenwegs-OP von innen. Die endoskopische Operation ist jedoch schonender.

Die Risiken und Nebenwirkungen sind bei der Toti-Operation etwas höher als beim endoskopischen Verfahren.

Häufige Nebenwirkungen sind:

- Blutungen und Nachblutungen

- Narbenbildungen

- Vorübergehende Blutergüsse und Schwellungen

Entzündungen treten hingegen deutlich seltener auf. Sie sind ein ernstzunehmendes Risiko, das sich durch mangelnde Vorsicht verstärkt.

Sehr selten kommt es zu Schäden an den Lidern oder am Auge selbst.

Wichtig ist, dass Sie die Tränenwegsoperation in einem spezialisierten Zentrum vornehmen lassen.