Die Samenzellen reifen im Hodengewebe heran. Dieser Prozess dauert etwa 74 Tage. Über 12-20 Ausführungsgänge (Ductuli efferentes) treten die Samenzellen in den Nebenhoden ein.

Im Nebenhodenkopf vereinigen sich die Ductuli efferentes zu einem einzigen Nebenhodengang (Ductus epididymis = Tubulus). Der Nebenhodengang hat eine Länge von 6 m und durchzieht in vielfachen Schleifen und Windungen den Nebenhoden.

Am Nebenhodenschwanz mündet der Nebenhodengang in den Samenleiter (Ductus deferens) über. Die Samenzellen können im Nebenhoden bis zu 2 Wochen überleben und reifen dort weiter heran.

Der Samenleiter ist 40-60 cm lang. Er verläuft zunächst am Übergang zum Nebenhoden in Windungen. Er führt vom Hodensack zum äußeren Leistenring und von dort durch den Leistenkanal zum inneren Leistenring.

Der Samenleiter verläuft bis zur Prostata, wo er sich mit der Samenblase am Samenhügel trifft. Hier entstehen die Samenzellen, die beim Samenerguss in die Harnröhre kommen.

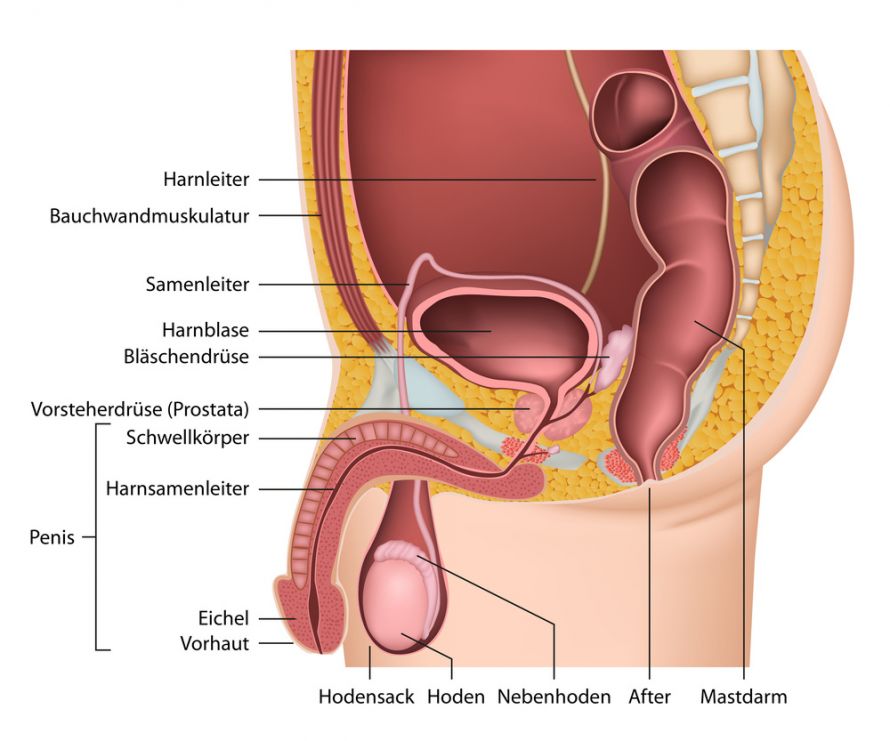

Männliches Fortpflanzungssystem @ bilderzwerg /AdobeStock

Männliches Fortpflanzungssystem @ bilderzwerg /AdobeStock

- Erkrankungen, die mit fehlenden Samenzellen im Samenerguss einhergehen (Azoospermie)

Bei unerfülltem Kinderwunsch ist die Samenuntersuchung von zentraler Bedeutung (Spermiogramm). Finden Ärzte im Samenerguss keine Samenzellen, spricht man von einer Azoospermie (nicht zu verwechseln mit einer Aspermie = fehlender Samenerguss).

Ursache einer Azoospermie kann eine fehlende Ausreifung von Samenzellen im Hoden selbst sein (nicht-obstruktive Azoospermie).

Mögliche Ursachen sind:

- Schädigungen des Hodengewebes (z.B. nach Hodenentzündungen)

- Genetische Defekte (z.B. Klinefelter-Syndrom)

Ist die Produktion der Samenzellen möglich, ist die Ursache für eine Azoospermie ein Verschluss der ableitenden Samenwege (obstruktive Azoospermie). Dies können Ärzte durch eine Hodenbiopsie feststellen.

Normalerweise reicht ein Hoden mit erhaltener Samenzellreifung und mit durchgängigen Samenwegen aus, um zeugungsfähig zu sein.

- Verschluss im Bereich der Ductuli efferentes

Hierbei handelt es sich um eine Ausschlussdiagnose. Ein Verschluss liegt vor, wenn eine Hodenbiopsie eine normale Samenzellreifung (Spermatogenese) zeigt, aber keine Samenzellen im Nebenhoden zu finden sind.

- Nebenhodenagenesie (Ductusaplasie)

In seltenen Fällen bilden sich die Nebenhoden nicht aus. Häufig liegt eine genetische Verbindung zu einer Mukoviszidose (zystische Fibrose) vor.

Die zystische Fibrose ist eine vererbte Krankheit, bei der die Drüsensekretion aller Körperdrüsen gestört ist. Durch die zähe Schleimbildung neigen die Patienten zu chronischen Atemwegsinfekten. Die Lebenserwartung der Patienten ist deutlich niedriger.

- Unterer (distaler) Verschluss der Samenwege durch eine Utriculuszyste

Die Utriculuszyste ist eine zystische Aufweitung zurückgebildeter (rudimentärer) weiblicher Genitalanlagen (Müllersche Gang-Derivate). Die zystische Aufweitung drückt die Samenwege an der Einmündung in die Harnröhre ab. Durch ein endoskopisches Eröffnen der Zyste lässt sich die Obstruktion beheben.

- Entzündungsbedingter narbige Verschluss der Samenwege

Entzündungen im Bereich der Hoden, Nebenhoden und des Samenleiters können zu narbigen Verschlüssen der Samenwege führen.

Früher waren die Tuberkulose oder Geschlechtserkrankungen Grund von enzündungsbedingten Samenwegsverschlüssen. Heute sind unspezifische Entzündungen der Nebenhoden die häufigstste Ursache.

- Postoperative Verschlüsse der Samenwege

Jeder Eingriff im Bereich des Samenstrangs bringt das Risiko einer Samenleiterverletzung mit sich. Dies ist besonders bei der Operation eines Hodenhochstandes oder bei einer Leistenhodenoperation möglich.

Bei unklarer Azoospermie müssen Ärzte daher frühere operative Eingriffe abgeklären.

Häufigste Ursache einer postoperativen Azoospermie ist heute die Wunschvasektomie (Sterilisation) im Rahmen der Schwangerschaftsverhütung.

Ändern sich später die Lebensumstände und kommt es zu einem erneuten Kinderwunsch, so ist die mikrochirurgische Refertilisierung möglich.

- Mikrochirurgische Vasovasostomie

Hierbei legen Ärzte den Samenleiter im Bereich des Samenleiterverschlusses operativ frei. Dies ist nach Leistenhoden, einer Leistenbruchoperationen im Bereich des Leistenkanals oder nach einer Vasektomie im Bereich des Hodensackansatzes möglich.

Zuerst identifiziert der Arzt die Narbe, präperiert den Samenleiter unterhalb und oberhalb der Narbe und schneidet die Narbe aus. Danach prüft er die Durchgängigkeit des Samenleiters.

Dafür nimmt er eine 2 ml Kochsalzlösung und spritzt den Samenleiter damit durch. Die Durchgängigkeit prüft er durch Druck auf den Nebenhoden.

Bei Durchgängigkeit entleert sich aus dem eröffneten Samenleiter Flüssigkeit. In dieser sollte der Arzt Samenzellen oder Samenzelltrümmer nachweisen können.

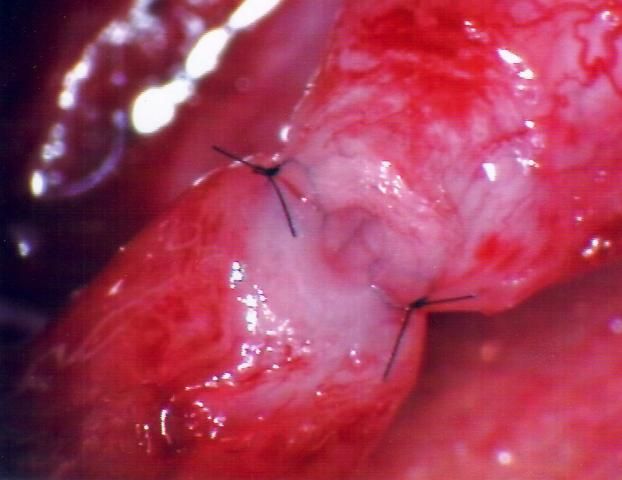

Ist die Durchgängigkeit gegeben, erfolgt die mikrochirurgische Wiedervereinigung der Samenleiterenden. Dies kann in 2 unterschiedlichen Techniken erfolgen:

- Einschichtige Vasovasostomie: Hier werden 3-5 mikrochirurgische Fäden durch die gesamte Samenleiterwand gestochen. Diese Fäden halten das Samenleitervolumen offen. Danach verschließt der Arzt die Zwischenräume mit weiteren 3-5 Fäden.

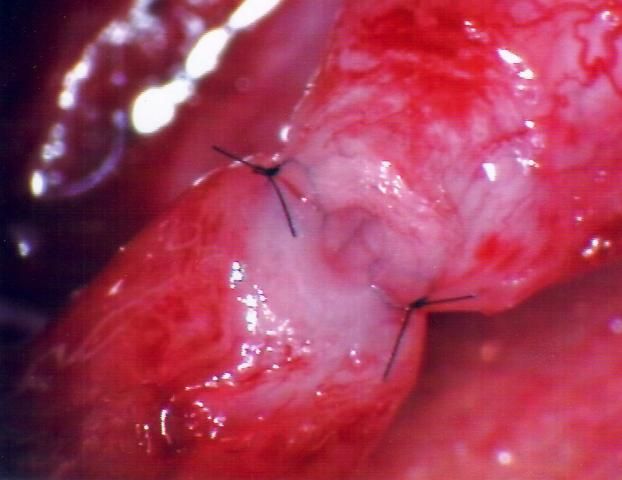

Einschichtige Vasovasostomie

- Zweischichtige Vasovasostomie: Hier werden 6 Fäden als innere Nahtreihe im Bereich des Endothels genäht. Eine zweite äußere Nachreihe mit weiteren 6 Fäden dichtet die Naht ab und sorgt für die Reißfestigkeit der Anastomose.

.

Zweischichtige Vasovasostomie

Die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Vasovasostomie ist für beide OP-Verfahren gleich gut.

Nach Vasektomie erreichen die Patienten eine Durchgängigkeit von 70-90 %. Die Rate der erfolgreichen Schwangerschaften liegt mit ca. 45-70 % unter der Durchgängigkeitsrate.

Entscheidend ist das Zeitintervall zwischen Vasektomie und Refertilisierung. Liegen mehr als 15 Jahre zwischen Vasektomie und Refertilisierung, so sinkt die Rate der erfolgreichen Schwangerschaften auf ca. 30 % ab.

Bei einem Verschluss im Bereich des Nebenhodens, kann eine operative Verbindung des Ductus deferens mit dem Nebenhodengang (Tubulus) erfolgen. Die Verbindung ist durch die geringe Größe des Nebenhodengangs (Durchmesser 0,2 mm) und der dünnen Nebenhodengangwand (Dicke 0,03 mm) technisch schwierig.

Die Rate der Durchgängigkeit schwankt zwischen 30 und 80 %. Auch die Angaben für erfolgreiche Schwangerschaften variieren zwischen 10 und 55 %.

Die Daten zeigen, dass das Einziehen des Tubulus in den eröffneten Ductus (Intussusception) bessere Ergebnisse bringt, als die Seit-zu-End-Anastomose.

Jedoch können Vernarbungen auch zunächst erfolgreich erreichte Durchgängigkeiten wieder verschließen.

Bringen mikrochirurgische Verfahren keinen Erfolg, oder sind die Samenwege nicht vorhanden, können Ärzte bei erhaltener Samenproduktion Samenzellen operativ gewinnen. Die erhaltene Samenzellreifung muss sich durch eine Hodenbiopsie erweisen.

- MESA ( = Mikrochirurgische Epididymale Spermatozoen Aspiration)

Bei Verschluss im Nebenhodenbereich mit gestautem Nebenhodengang legen Ärzte unter dem Operationsmikroskop den Nebenhodengang (Tubulus) frei und öffnen ihn. Ausfließende Spermien ziehen sie daher mit einer Mikropipette ab. Diese verwenden sie dann für die weitere künstliche Befruchtung (ICSI).

- TESE ( = Testikuläre Spermatozoen Extraktion)

Bei einem Verschluss im Bereich des Übergangs von Hoden zu Nebenhoden, können Ärzte Samenzellen direkt aus dem Hoden gewinnen. Hierbei ist die operative Entfernung eines Stücks Hodengewebe nötig.

Mittels technischer Aufbereitungsverfahren können sie aus dem Hodengewebe Samenzellen gewinnen, die sie für eine weitere künstliche Befruchtung verwenden (ICSI - Intrazytoplasmatische Spermatozoen Injektion). Dabei bringen Ärzte unter dem Mikroskop die operativ gewonnenen Samenzellen und Eizellen künstlich zusammen.

Nach erfolgreicher Vereinigung von Samenzelle und Eizelle beginnt der Embryo im Reagenzglas heranzureifen. Ca. 2-3 Tage nach erfolgreicher Befruchtung setzten Ärzte den Embryo in die Gebärmutter zurück. Die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Schwangerschaft liegt bei ca. 25-30 % pro Versuch.

Neben der mikrochirurgischen Vasovasostomie gibt es in der Urologie weitere mikrochirurgischen Eingriffe.

Hierzu zählen:

- Die mikrochirurgische Varicocelektomie: Kommt bei krampfartigen Erweiterungen der Hodenvenen (Varicocele), nach erfolglosen operativen Therapieversuchen oder bei der Varicocele im Kindesalter zum Einsatz.

- Die mikrochirurgische Neurolyse: Bei therapierefraktären neuralgieformen Schmerzen im Bereich des Samenstrangs mit Ausstrahlung in den Hoden. Dabei trennen Ärzte alle Strukturen im Samenstrang und die Nervenfasern des Nervus ilioinguinalis und des Nervus genitofemoralis durch.

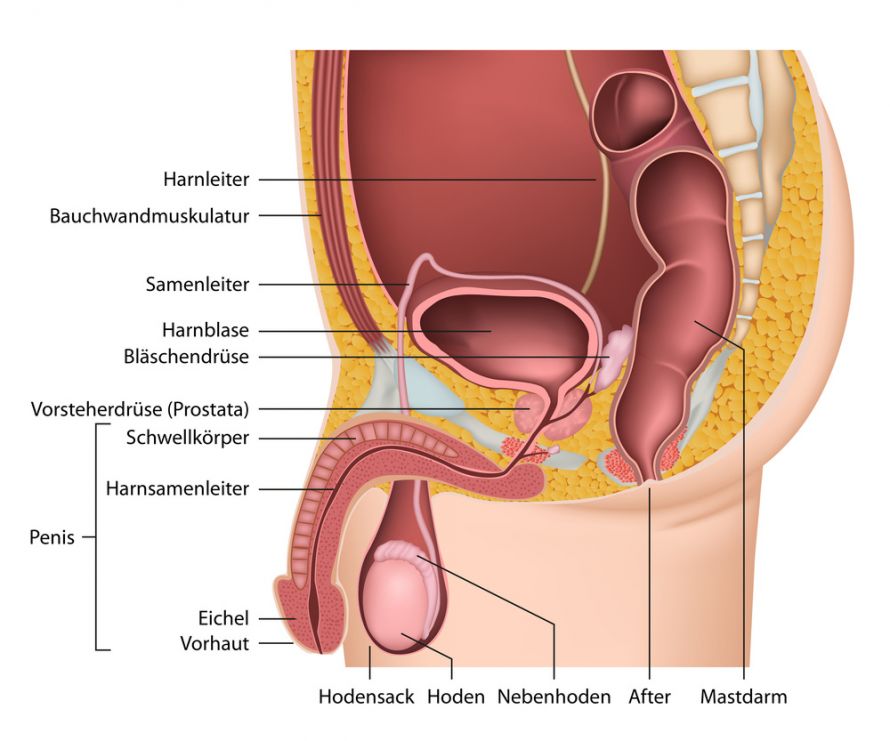

Männliches Fortpflanzungssystem @ bilderzwerg /AdobeStock

Männliches Fortpflanzungssystem @ bilderzwerg /AdobeStock