Bis in die späten Sechzigerjahre des 20. Jahrhunderts nahmen Ärzte keine chirurgischen Eingriffe am Glaskörper vor. Auch die Vitrektomie kam nicht zum Einsatz. Der Grund waren die zahlreichen Komplikationen, die eine Glaskörperabsaugung mit sich brachten.

Damals setzen Ärzte auf eine Tupfervitrektomie. Dabei saugten Mediziner den Glaskörper mit einem Tupfer aus dem Augapfel.

Bei der heutigen Vitrektomie mittels moderner Saug- und Schneidegeräte müssen Ärzte keinen Zug auf den gesamten Glaskörper ausüben. Das senkt die Häufigkeit der Komplikationen.

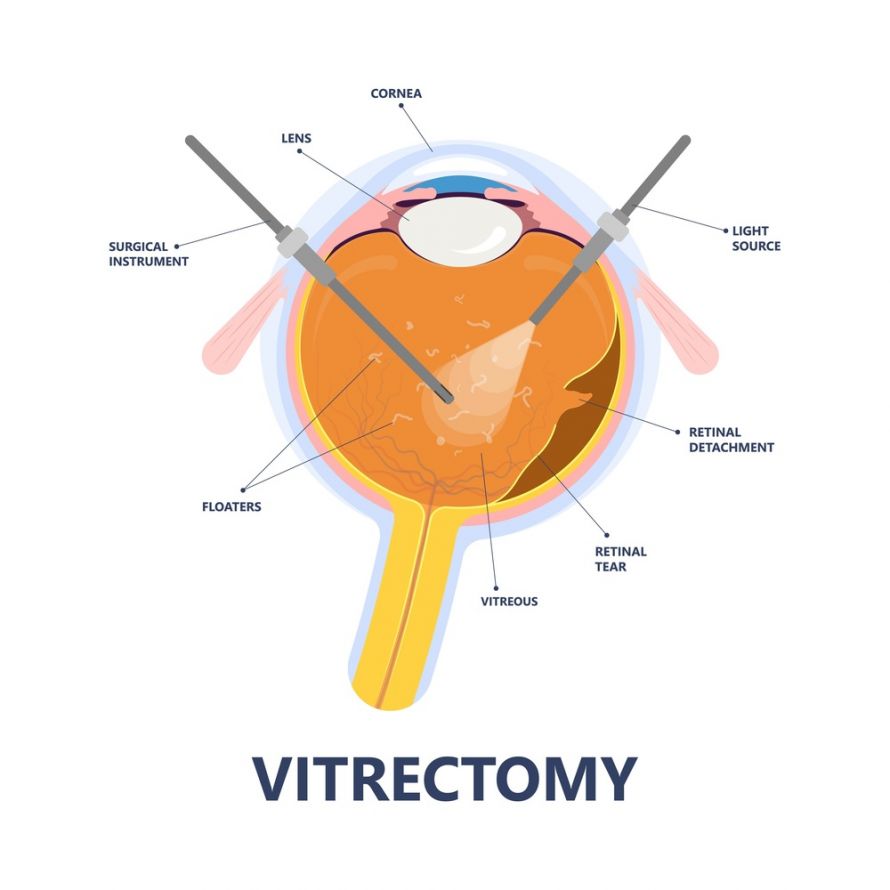

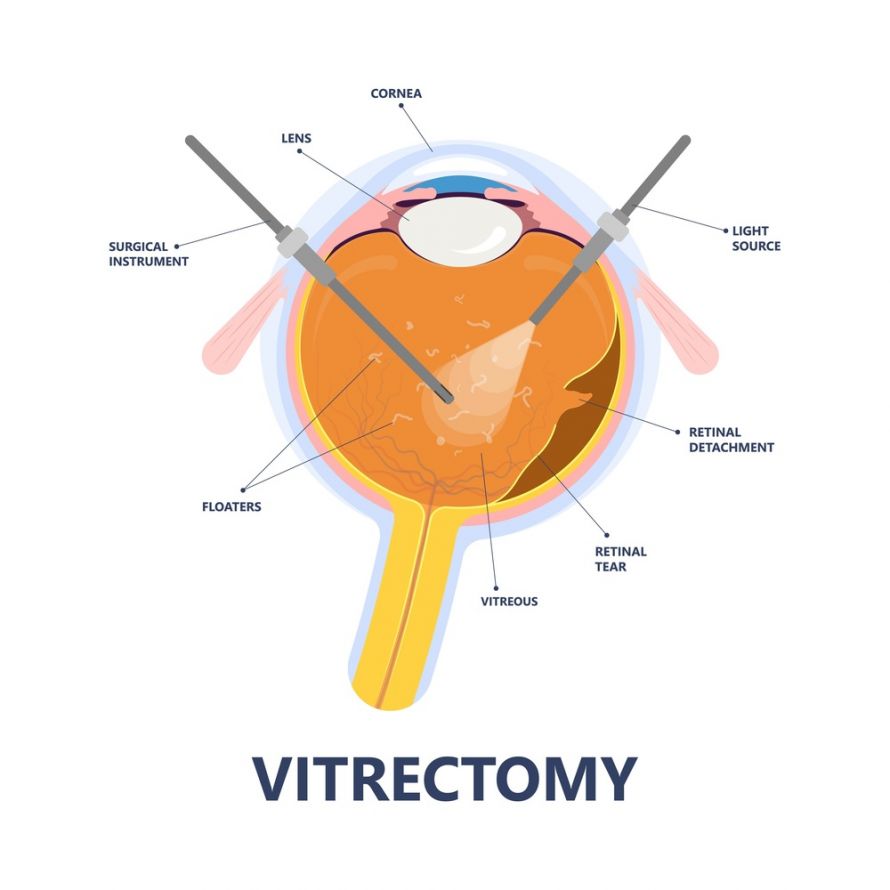

Die Vitrektomie nennen Experten auch Pars-plana-Vitrektomie (kurz PPV). Eine kontinuierliche Infusion in den Augapfel sorgt dafür, dass der Augapfel bei Entfernung des Glaskörpers nicht in sich zusammenfällt.

Dieser Vorgang minimiert die Risiken und ist auch bei schwierigen Fällen möglich. Daher kam die Vitrektomie, wenn es gesundheitlich nötig war, immer mehr in Mode und löste andere Vitrektomie-Verfahren ab.

Durch die neuen Möglichkeiten können Ärzte viele Beschwerden und Krankheiten am Auge gezielter und risikoarmer behandeln.

Viele Patienten schrecken vor einer Vitrektomie zunächst zurück. Sie glauben, dass der Glaskörper ein wichtiger Teil des Auges ist. Sie setzen den Verlust des Glaskörpers mit dem Verlust der Sehkraft gleich. Tatsächlich ist die Glaskörper-Substanz nur in der Entwicklungsphase des Auges wichtig.

Später füllt er vielmehr lediglich den Augapfel aus und gibt ihm Form. Dies können problemlos auch andere Substanzen übernehmen.

Meist geben Ärzte Luft oder Gas in das Auge, das sich im Verlauf resorbiert. Körpereigene Flüssigkeit ersetzen sie anschließend. Schwierige Netzhautablösungen erfordern die Eingabe von Silikonöl.

Nach dem Eingriff ist das Auge in den ersten Tagen sehr empfindlich, der Eingriff selbst ist nicht schmerzhaft @ Pepermpron /AdobeStock

Nach dem Eingriff ist das Auge in den ersten Tagen sehr empfindlich, der Eingriff selbst ist nicht schmerzhaft @ Pepermpron /AdobeStock

Die Absaugung des Glaskörpers kann unter verschiedenen Umständen notwendig sein.

Bei einer Augenverletzung durch einen Unfall kann es häufig zu Einblutungen in den Glaskörper oder Verschmutzung durch Fremdkörper kommen.

Kann der Körper Fremdstoffe nicht aus dem Auge abbauen, müssen Ärzte den Glaskörper entfernen. Sie ersetzen ihn durch eine neutrale Lösung.

Weitere häufige Gründe für eine Vitrektomie sind eine Netzhautablösung oder die diabetische Retinopathie. Tritt Flüssigkeit aus dem Glaskörper aus, kann das die Netzhaut dauerhaft schädigen und zu starken Schwierigkeiten führen.

Eine Vitrektomie kann die Sehfähigkeit deutlich verbessern. Sie kann zur Diagnose oder für die medikamentöse Versorgung des Auges mit Antibiotika dienen.

Weil eine Augenoperation immer Risiken mit sich bringt, führen Ärzte eine Vitrektomie nur selten bei leichten Beschwerden durch. Bei schweren Augenbeschwerden führen Ärzte rasch eine Vitrektomie durch, um Sehverschlechterungen oder Erblindung zu vermeiden.

Ob eine Vitrektomie zur Behandlung einer Augenerkrankung notwendig ist, kann der behandelnde Arzt nach einer umfangreichen Untersuchung feststellen.

Hierbei berücksichtigt er:

- Die individuelle Diagnose

- Den Zustand des Auges

- Den Zustand des Patienten

Spricht ein Aspekt der genannten gegen eine Vitrektomie, sollte der Arzt Alternativen heranziehen.

Der Arzt prüft vorab, ob eine komplette oder teilweise Glaskörperentfernung erforderlich ist.

Bei der Vitrektomie handelt es sich um eine erprobte Operation, die stets im Inneren des Auges stattfindet. Dabei saugen Ärzte nur die geleeartige Masse an oder ab.

Da die Vitrektomie keinen Zug auf das Auge ausübt, bleibt der Druck im Auge während des Eingriffs weitgehend stabil.

Die Glaskörperentfernung erfolgt meistens unter lokaler Betäubung. Die Beweglichkeit des Auges ist während des Eingriffs durch Betäubungsmitteln nicht möglich.

Nur in seltenen Fällen (Kinder, ängstliche Patienten oder spezielle Risikofaktoren) führen Ärzte die Vitrektomie unter Vollnarkose durch.

Der Ablauf ist folgendermaßen:

- Zunächst setzt der Chirurg drei kleine Stiche, die als Zugänge für das notwendige Werkzeug dienen.

- Durch diese Zugänge führen Ärzte ein Saug-Schnittwerkzeug, eine Spüldrainage (zur Aufrechterhaltung des Augendruckes) und eine Lichtquelle ein.

- Anschließend entfernen sie die erkrankten oder beschädigten Teile des Glaskörpers oder die gesamte Masse. Damit das Auge durch die Entfernung des Glaskörpers nicht in sich zusammenfällt, lassen Ärzte Flüssigkeit in das Auge ein. Dies geschieht durch eine minimale (kleiner als 1 mm) Öffnung.

Die drei Schnitte sind so winzig, dass sie Ärzte nach der Vitrektomie nicht nähen müssen. Im Regelfall treten, wenn überhaupt, nur leichte Schmerzen auf. Patienten, die eine Vitrektomie erhalten, bleiben zwei bis fünf Tage lang stationär im Krankenhaus.

Die Dauer des Eingriffs beträgt je nach Schweregrad zwischen 30 und 60 Minuten.

Eine Glaskörperoperation birgt wie jeder operative Eingriff eine ganze Reihe von Risiken und Nebenwirkungen. Diese sollte der Betroffene mit dem behandelnden Arzt während der Vorbesprechungen klären. Insgesamt sind die Risiken jedoch relativ gering. In den meisten Fällen wiegt der Nutzen das Risiko der OP auf.

Während und nach der Operation ist eine Entzündung das größte Risiko. Um das Infektionsrisiko zu verringern, bleiben Patienten stationär in Behandlung.

Nur in sehr seltenen Fällen führen Ärzte die Vitrektomie ambulant durch.

Weitere Komplikationen sind:

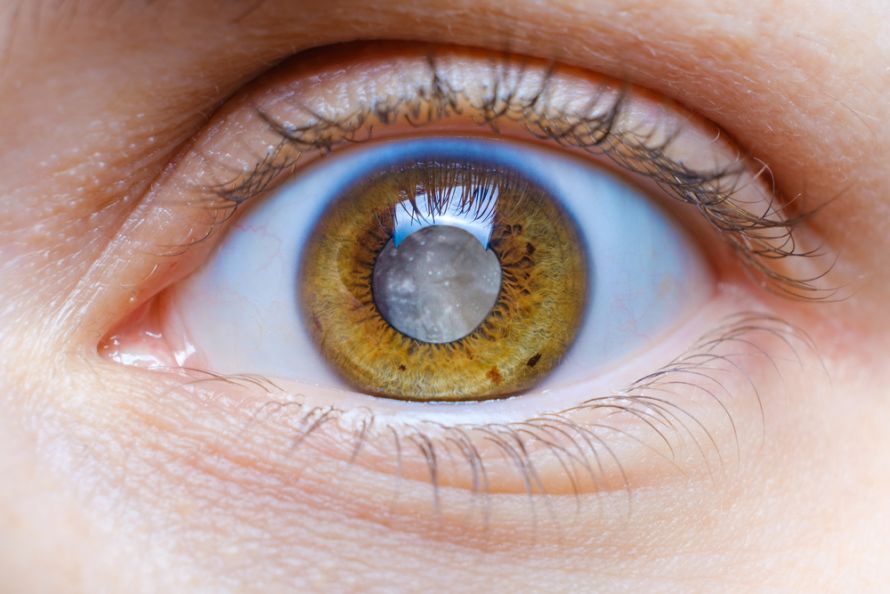

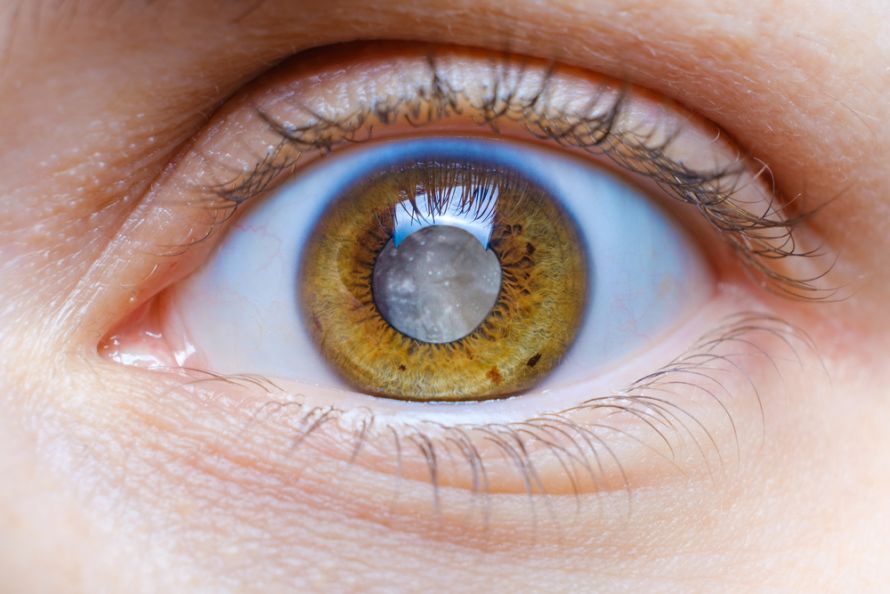

Katarakt im Licht einer Spaltlampe @ Zarina Lukash /AdobeStock

Katarakt im Licht einer Spaltlampe @ Zarina Lukash /AdobeStock

Nach dem Krankenhausaufenthalt sollte der Patient einige Tage und Wochen vorsichtig sein. Wie sich der Patient in Sachen Augenhygiene, Belastungsgrenzen und Kopfhaltung verhalten sollte, erfährt er von seinem behandelnden Arzt.

Die individuelle Betrachtung ist deshalb wichtig, weil nicht bei jeder Vitrektomie dieselben Verhaltensregeln erforderlich sind. In der Regel sollte der Patient jedoch körperliche Anstrengung, Sport, direkte Sonneneinstrahlung, Augenreiben und Make-up vermeiden.

Die Entscheidung, ob eine Vitrektomie erforderlich ist, muss der Augenarzt in Abhängigkeit von der Erkrankung und der Prognose treffen. Denn die Vitrektomie kann nicht alle Beschwerden beseitigen.

Nach dem Eingriff

Nach dem Eingriff

Katarakt im Licht einer Spaltlampe @ Zarina Lukash /AdobeStock

Katarakt im Licht einer Spaltlampe @ Zarina Lukash /AdobeStock