Die Anhangsorgane des Auges, zu denen die Tränendrüse, die Tränenwege, die Bindehaut, die Augenlider und die Augenmuskeln gehören, können von verschiedenen Erkrankungen und Beeinträchtigungen betroffen sein. Im Folgenden finden Sie weitere Informationen sowie ausgewählte Spezialisten für Erkrankungen der Augenanhangsorgane.

Artikelübersicht

- Anhangsorgane des Auges

- Der Tränenapparat des Auges

- Die Tränendrüse als zentraler Teil des Tränenapparates

- Beeinträchtigung und Erkrankung der Tränendrüse

- Die Bindehaut des Auges

- Erkrankungen der Bindehaut des Auges

- Das Augenlid

- Erkrankungen der Augenlider

- Die Augenmuskeln

- Störungen und Erkrankungen der Augenmuskeln

Anhangsorgane des Auges

Die Anhangsorgane des Auges bezeichnen einige dem Auge angegliederte Körperteile, die das Auge versorgen, steuern und schützen.

- Tränendrüse: Produziert Tränenflüssigkeit, die durch ein System von Kanälen und Gefäßen geleitet wird und der Versorgung und Reinigung des Auges dient

- Abfließende Tränenwege: Die Tränenflüssigkeit wird an der Innenseite des Lides über das obere und untere Tränenpünktchen aufgenommen, über das obere und untere Tränenkanälchen wie das gemeinsame Tränenkanälchen in den Tränensack und über den Tränennasengang in die Nase geleitet.

- Bindehaut: Schleimhaut an der Innenseite der Augenlider, die dem eigentlichen Augapfel aufliegt

- Augenlid: Besteht aus Muskeln, Bindegewebe und Haut. Es dient dem Schutz des Auges und verteilt mit jedem Lidschlag mithilfe der Bindehaut die Tränenflüssigkeit über die vordere Augapfelfläche

- Augenmuskeln: Vier gerade und zwei schräge Augenmuskeln bewegen den Augapfel in beliebige Richtungen

Diese Anhangsorgane des Auges ergeben einen äußert komplexen Apparat, der in einem diffizilen Zusammenspiel die erstaunliche Leistung des Auges möglich macht.

Der Tränenapparat des Auges

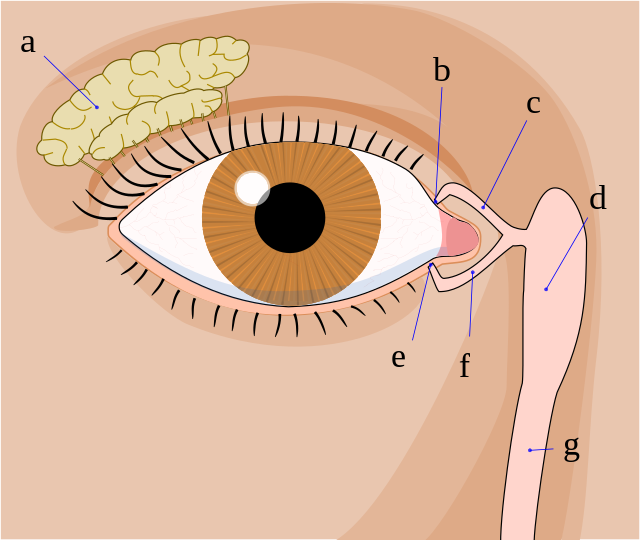

Der Tränenapparat des Auges ist zuständig für die Produktion von Tränenflüssigkeit sowie deren Weiterleitung und Abfluss. Der wichtigste Teil des Tränenapparates ist die Tränendrüse. Sie produziert die Tränenflüssigkeit und leitet sie über Kanäle an die Augenoberfläche. Weiterhin gehören dazu die Tränenpünktchen, die Tränenkanälchen und der Tränensack mit dem Tränennasengang, der die Flüssigkeit zur Nasenhöhle ableitet.

Tränendrüse (a) und Tränenwege: b = oberes Tränenpünktchen. c = oberes Tränenröhrchen. d = Tränensack. e = unteres Tränenpünktchen. f = unteres Tränenröhrchen. g = Tränennasengang

Tränendrüse (a) und Tränenwege: b = oberes Tränenpünktchen. c = oberes Tränenröhrchen. d = Tränensack. e = unteres Tränenpünktchen. f = unteres Tränenröhrchen. g = Tränennasengang

Die Tränendrüse als zentraler Teil des Tränenapparates

Die Tränendrüse (von lat. Glandula lacrimalis) liegt im oberen-äußeren Anteil der Augenhöhle. Sie produziert den größten Teil der Tränenflüssigkeit (daneben gibt es viele kleine Drüsen in Lidkante und Schleimhaut). Die Tränendrüse gibt ihre Absonderung (Sekret) über Ausführungsgänge an die Bindehaut und Augenoberfläche ab. Das Sekret dieser Drüse enthält Elektrolyte und verschiedene Eiweißverbindungen. Über 6-12 Kanäle wird die Tränenflüssigkeit in das Gewölbe des Bindehautsacks geführt und durch den Lidschlag über die Hornhaut verteilt.

So hält die Tränendrüse die Hornhaut feucht und führt ihr Nahrung zu. Die Drüsen geben das Sekret unwillkürlich ab. Die Steuerung geschieht durch das vegetative Nervensystem und durch Rückkopplungsmechanismen. Daran sind meistens auch Hormone beteiligt.

Je nach Sekret unterscheidet man allgemein drei verschiedene Arten von Drüsen: muköse (zähflüssige), seröse (wässrige) oder gemischte (mukoseröse, seromuköse) Drüsen. Die Tränendrüse des Anhangsorgans des Auges ist eine rein seröse Drüse, das bedeutet, sie sondert nur wässriges Sekret ab.

Beeinträchtigung und Erkrankung der Tränendrüse

Bei einer Überproduktion des Sekrets kann es zu Augenträufeln kommen. Ursachen für eine Überproduktion können sein:

- mechanische Reizung der sensiblen Nervenenden des Auges, oft der Hornhaut: Registriert die Hornhaut einen Fremdkörper, muss das Auge mit Tränenflüssigkeit gespült werden

- Heilung einer Erkrankung der Horn- oder Bindehaut

- emotionale Reize (Weinen)

- Störung des Tränenabflusses (keine Überproduktion der Tränendrüse)

Möglich ist auch eine zu geringe Produktion von Tränenflüssigkeit: Dabei spricht man von einem sogenannten trockenen Auge. Oft helfen hier Tränenersatzmittel, die regelmäßig angewendet werden müssen.

Entzündungen der Tränendrüse sind relativ selten. Der Fachausdruck dafür ist Dakryoadenitis. Es entsteht Druckschmerz, das Oberlid ist geschwollen und gerötet. Ursachen können sehr unterschiedlich sein, meist sind sie selbstlimitierend, d.h. die Entzündung bildet sich selbständig ohne Behandlung vollständig zurück.

Die Bindehaut des Auges

Die Bindehaut bezeichnet eine durchsichtige Schleimhaut, die sich am Innern der Augenlider und direkt auf dem Augapfel befindet. Sie fungiert als mobile Ausgleichsschicht, die Augenbewegungen erlaubt. Sie dient auch als Grenzschicht des menschlichen Immunsystems, d.h. hier findet das Erkennen und die Abwehr von Erregern und anderen Eindringlingen statt.

Den von der Bindehaut des Auges umhüllte Hohlraum nennt man Bindehautsack. An der Nasenseite der Bindehaut des Auges sitzt eine Falte, die als Nickhaut oder drittes Augenlid bezeichnet wird. Beim Menschen ist diese Falte der Bindehaut des Auges sehr klein. Bei anderen Säugetieren ist sie so groß, dass sie sich über das Auge legen kann. Manche Wirbeltiere können die Nickhaut wie eine transparente Schutzhülle über das ganze Auge schieben (Reptilien, Vögel).

Die Aufgabe der Bindehaut ist der Schutz des Auges. Sie sitzt wie eine äußere Hülle über dem Auge und trägt durch kleine Drüsen einen Teil zu Tränenfilm bei (akzessorische Tränendrüsen).

Erkrankungen der Bindehaut des Auges

Die Bindehaut des Auges ist dünn, bei Kaukasiern pigmentfrei und gut durchblutet. An der Färbung der Bindehaut des Auges kann man deshalb vieles erkennen.

Eine Rötung der Bindehaut deutet auf eine Bindehautentzündung (Konjunktivitis) hin. Die Ursache kann eine Reizung infolge eines Fremdkörpers im Auge und damit der Bindehaut des Auges sein. Jedoch kommt auch ein bakterieller oder viraler Infekt im Rahmen der sog. Augengrippe (Keratoconjunctivitis epidemica) in Frage. Sehr häufig ist eine allergische Bindehautentzündung, besser bekannt als Heuschnupfen.

Weitaus seltener treten folgende Erkrankungen auf: Bei einer gelblichen Färbung der Bindehaut des Auges besteht der Verdacht auf Gelbsucht (Ikterus). Ursache der Gelbfärbung ist die vermehrte Ablagerung von Produkten des Blutabbaus.Ist die Bindehaut des Auges blasser, weißlicher als normal, muss eine Anämie (Blutarmut) in Betracht gezogen werden.

Das Augenlid

Die Augenlider begrenzen die vordere Augenhöhle mit einem Unter- und Oberlid. Die dazwischenliegende Lidspalte eröffnet dem Auge die Sicht nach außen.

Das Augenlid besteht aus Haut, Muskeln, Drüsen und Bindegewebe. Indem das Unter- und Oberlid synchron zusammenkommen (Lidschlag), können die beiden Augenlider das Auge vollkommen bedecken und so vor äußeren Einwirkungen wie Fremdkörpern, Schmutz oder Licht schützen. Während des Schlafes sind die Augenlider geschlossen.

Pro Minute blinzelt ein Mensch 10-20 mal. Der permanente Lidschlag der Augenlider versorgt die Hornhaut und den vorderen Teil der Lederhaut immer ausreichend mit Tränenflüssigkeit. So bleibt das Auge sauber und wird vor dem Austrocknen bewahrt.

Die Lider sind durch zwei Bänder mit dem Rand der Augenhöhle verbunden und auf der Innenseite mit Bindehaut überzogen.

Die Augenlider spielen eine beträchtliche Rolle beim Gesichtsausdruck und der Mimik eines Menschen. Man denke an weitaufgerissene Augen bei Erschrecken oder Angst, an Freude, Müdigkeit und Trauer.

An den Lidrändern der Augenlider sitzen bei Säugetieren Wimpern, die von mehreren Drüsen umgeben sind. Die Wimpern schützen die Augenlider, indem sie Staub und Schmutz abhalten. Einige der Drüsen bilden Talg für die Augenlider, in diesem Fall „Augenbutter“ genannt. Dieses Sekret verhindert das Überlaufen von Tränenflüssigkeit über die Augenlider. Manchmal findet man morgens solche eingetrockneten Sekrete am inneren Augenlid. Andere Drüsen am Augenlid produzieren Schweiß.

Augenlieder, hier mit krankhaften Fetteinlagerungen

Augenlieder, hier mit krankhaften Fetteinlagerungen

Erkrankungen der Augenlider

Eine krankhaft veränderte Lidstellung der Augenlider bedeutet eine einwärts- oder auswärts gebogene Ober- oder Unterlidkante. Das führt zu einer Fehlstellung der Wimpern und einer damit verbundenen Reizung der Hornhaut.

Die Lidhaut der Augenlider kann betroffen sein von Fetteinlagerungen oder Pigmentstörungen. Bekannt ist die Anfälligkeit der Augenlider für Herpesinfektionen und andere Entzündungen. Die Talgdrüsen um die Augenlider können ebenfalls von Entzündungen betroffen sein. Das führt zu einem sogenannten „Gersten- oder Hagelkorn“ auf den Augenlidern. Häufig stehen Entzündungen des Lidrandes der Augenlider in Zusammenhang mit einer Bindehautentzündung.

Es gibt eine Reihe von Bewegungsstörungen bei Augenlidern. Das Herabhängen des Augenlids (teilweise oder vollständig) bewirkt, dass das Augenlid nicht normal geöffnet werden kann. Diese sog. Ptosis kann verschiedene Ursachen haben. Muskelstörungen oder eine Lähmung der Gesichtsnerven kommen für das Herabhängen des Augenlids in Frage. Davon müssen die „Schlupflider“ scharf abgegrenzt werden, wo es ausschließlich zu einem Überhängen von erschlaffter Haut kommt. Diese Schlupflider lassen sich durch eine sog. Blepharoplastik chirurgisch beseitigen.

Unwillkürliches Zucken der Augenlider kann eines oder beide Augenlider betreffen und sich über Stunden oder gar Tage hinziehen. Die Ursache ist jedoch zumeist harmlos (Reizung, Ermüdung, Stress) und verschwindet oft von alleine.

Eine Reduzierung der Frequenz des Schlages des Augenlids ist bekannt als Stellwag-Zeichen. Der vermehrte Lidschlag hingegen führt zu häufigem Blinzeln ist oft verursacht von einer mechanischen Reizung oder Nervosität.

Weiterhin kommen insbesondere Tumoren am Augenlid vor. Obgleich viele gutartig sind, ist hier eine zeitnahe Vorstellung beim Augenarzt dringend anzuraten.

Die Augenmuskeln

Die unterschiedlichen Augenmuskeln werden nach Lage und Funktion eingeteilt in innere und äußere Augenmuskeln.

- Äußere Augenmuskeln: Skelettmuskeln, die die Motorik der Augäpfel steuern

- Innere Augenmuskeln: Steuern die Funktion der Pupille und die Akkomodation (von lat. „anpassen“). Die Akkommodation ist wichtig, damit Objekte in beliebiger Entfernung scharf auf der Netzhaut abgebildet werden

Nachfolgend werden nur die äußeren Augenmuskeln behandelt.

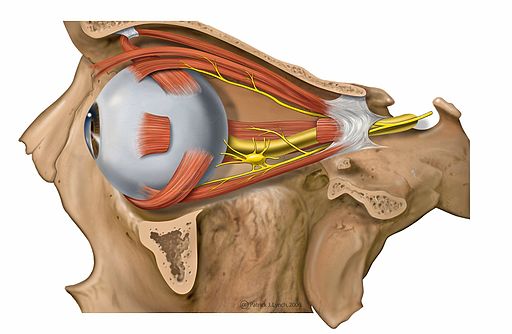

Die äußeren Muskeln des linken Auges

Die äußeren Muskeln des linken Auges

Der Mensch besitzt vier gerade und zwei schräge Augenmuskeln. Bis auf einen Augenmuskel gehen alle von der Spitze der Augenhöhle aus und verlaufen trichterförmig nach vorne, wo sie an der Lederhaut des Augapfels ansetzen. Einer der schrägen Augenmuskeln entspringt unten an der Augenhöhlenwand. Die äußeren Augenmuskeln haben eine quer gestreifte Muskulatur mit zwei Fasertypen und unterschiedlicher Nervenversorgung.

Dicke Muskelfasern (A-Fasern, Fibrillenstruktur) der Augenmuskeln mit großen Endplatten ermöglichen schnelle Augenbewegungen. Die Augenmuskeln haben einen von anderen Muskeln sehr verschiedenen Aufbau. Die äußeren Augenmuskeln sind die aktivsten Muskeln im ganzen menschlichen Körper. Sie sind in der Lage, bis zu drei Mikrokaskaden auszuführen. Eine Mikrokaskade bezeichnet eine ruckartige Bewegung der Augen mit einer Amplitude von 3-50 Winkelminuten (entspricht dem sechzigstel Teil eines Winklegrades).

Die äußeren Augenmuskeln arbeiten als Einheit mit Haltebändern und Bindegewebsstrukturen zusammen. Dadurch führen die äußeren Augenmuskeln alle Drehbewegungen der Augen in jede Richtung zusammen aus. Das garantiert, dass beide Augen parallel zueinander stehen und gemeinsam das zu fixierende Objekt fokussieren.

Den Blickwinkel des Auges bei ruhiger Körper- und Kopfhaltung nennt man molekulares Blickfeld. Nach rechts und links beträgt das Blickfeld ca. 50°.

Der Lidheber als Teil der Augenmuskeln sorgt dafür, dass sich das Oberlid bei einem Aufblick hebt und entsprechend bei einem Abblick senkt. Die inneren Augenmuskeln werden vom vegetativen Nervensystem gesteuert. Sie bestehen aus glatter Muskulatur. Sie steuern die Größe der Pupille und stellen die Brechkraft des Auges ein.

Störungen und Erkrankungen der Augenmuskeln

Können die Hirnnerven die Augenmuskeln nicht richtig versorgen, kann es zu Lähmungen kommen. Funktionsstörungen der Augenmuskeln werden als Ophthalmoplegie bezeichnet. Die Folge sind Bewegungseinschränkungen und die damit verbundene Einschränkung des molekularen Sichtfeldes.

Weitere Auswirkungen können eine Schielstellung oder das Auftreten von Doppelbildern sein. Die Ursache für Schielen kann auch daher herrühren, dass das komplexe Zusammenspiel der Augenmuskeln aus der Balance gekommen ist. Das kann angeborene oder erworbene Gründe haben.

Einen weiteren Grund für den Funktionsverlust eines Augenmuskels findet man in der mangelhaften Reizübertragung der Nerven zu den Muskelfasern. In Frage kommen auch Entzündungen oder Schädigungen des Bindegewebes.