Mit einer Häufigkeit von vier bis fünf Patienten pro 100.000 Einwohner gehört Myasthenia gravis zu den selteneren Erkrankungen. Die meisten Menschen, die daran erkranken, sind 30 bis 40 Jahre alt. Bei der juvenilen Form können die ersten Symptome jedoch schon im Kindes- und Jugendalter auftreten.

Myasthenia gravis ist keine Erkrankung der Muskulatur selbst. Es handelt sich um eine Nervenkrankheit, bei der die Übertragung von Signalen zwischen den Nerven- und den Muskelzellen gestört ist.

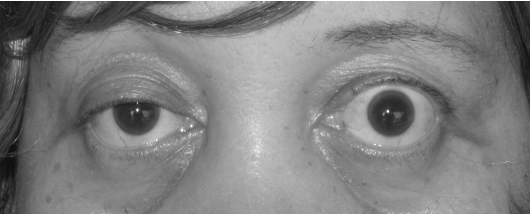

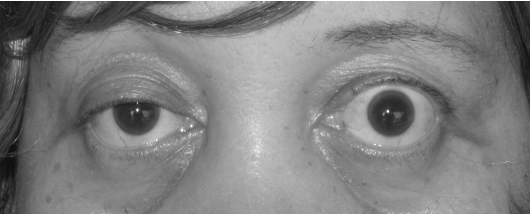

Zu Erkrankungsbeginn bemerken die Betroffenen häufig eine Verminderung der Sehfähigkeit. Vor allem im Tagesverlauf und bei Müdigkeit sehen sie Doppelbilder. Durch eine Erschöpfung der Oberlider können sie die Augen nicht mehr komplett öffnen.

Bei rund 90 Prozent der Patienten weiten sich die Lähmungen, die im Rahmen dieser sogenannten okulären Myasthenie auftreten, aus. Es kommt zu

- einer allgemeinen Schwäche der Gesichtsmuskulatur,

- Schluck- und Sprechschwierigkeiten sowie

- einem schweren Kopf (durch eine Abschwächung der Nackenmuskulatur).

In der Regel sind die Symptome bei Anstrengung und am Abend stärker ausgeprägt als am Morgen.

Myasthenia gravis | Quelle: Wikipedia / Lizenz: Creative Commons 2.0

Nach einer Erholungsphase erscheinen die Beschwerden schwächer. Beim weiteren Fortschreiten der Myasthenia gravis sind auch die Extremitäten von der Schwäche und den Lähmungen betroffen. Die Symptome zeigen sich dann hauptsächlich an den Armen.

Auch die Atmung ist beeinträchtigt. Patienten mit einer ausgeprägten Symptomatik können dann nur noch im Sitzen schlafen oder müssen sogar beatmet werden.

Bei besonders schweren Krankheitsverläufen kann sich eine myasthene Krise entwickeln. Dieser lebensbedrohliche neurologische Notfall ist durch

- akute Atemnot und

- eine schwere allgemeine Muskelschwäche mit Schluckstörungen

gekennzeichnet.

Aufgrund der zur Verfügung stehenden therapeutischen Möglichkeiten leiden heute jedoch nur noch rund 10 Prozent aller Myasthenie-Patienten unter derart schweren Verläufen.

Die neuromuskuläre Übertragungsstörung, also die Störung der Signalübertragung zwischen Nerven und Muskeln, wird durch sogenannte Autoantikörper hervorgerufen. Sie greifen körpereigenes Gewebe an. Bei der Myasthenia gravis richten sich die Autoantikörper gegen einen Teil der neuromuskulären Endplatte, die zur Übertragung von Nervensignalen vom Nerv an die Muskeln zuständig ist.

In mehr als 85 Prozent der Fälle ist der Rezeptor des Botenstoffs Acetylcholin betroffen. Das ist ein Neurotransmitter. Er vermittelt die Signale von Nerven an die Muskeln und sorgt für eine Kontraktion und damit eine Bewegung.

Ist der Rezeptor, also der Bindungsplatz dieses Botenstoffs, durch die Antikörper blockiert oder zerstört, erhalten die Muskeln wenige oder in schweren Fällen überhaupt keine Signale mehr aus dem Gehirn. Der Muskel reagiert infolge nur noch schwach oder ist sogar vollständig gelähmt.

Wie und wodurch diese Autoantikörper entstehen, konnte bisher noch nicht vollständig geklärt werden. Forscher vermuten jedoch einen Zusammenhang zwischen Myasthenia gravis und dem Thymus. Das ist ein Organ, in dem in den ersten Lebensjahren verschiedene Immunzellen gebildet werden. Im Erwachsenenalter erfüllt diese Drüse eigentlich keine Aufgaben mehr.

Bei rund 10 Prozent aller Patienten mit Myasthenia gravis liegt in der Thymusdrüse ein Tumor vor. Bei mehr als der Hälfte aller Patienten lässt sich ferner eine Thymitis, also eine Entzündung der Drüse mit vermehrter Aktivität, nachweisen.

Verschiedene Faktoren können zusätzlich die Ausprägung der Beschwerden beeinflussen. Dazu gehören:

- Umwelteinflüsse

- psychische Belastungen

- andere Erkrankungen und Infektionen

- Entzündungen im Körper

Zu Beginn der Diagnose steht die Erhebung der Krankengeschichte (Anamnese). Dabei erfragt der Arzt, wo genau die Muskelschwäche auftritt und seit wann der Patient unter den Symptomen leidet.

Besteht der Verdacht auf eine Myasthenia gravis, kann der Arzt verschiedene Tests durchführen. Beim Simpson-Test muss der Patient möglichst lange nach oben schauen und die Augen weit geöffnet halten. Eine rasche Ermüdung der Augenlider deutet dann auf eine Muskelschwäche hin.

Ferner werden zur Diagnosestellung einzelne Nerven stimuliert. Ein spezielles Gerät zeichnet dabei die Antwort des Muskels auf. Hier zeigen sich charakteristische Veränderungen in der Muskelaktivität. Eine Laboranalyse kann den Verdacht auf eine Myasthenia gravis erhärten.

So lassen sich in einer Blutprobe bei einem Großteil der Patienten die spezifischen Autoantikörper nachweisen. Deutlich zuverlässiger als die Blutuntersuchung ist jedoch die labortechnische Untersuchung von Muskelgewebe. Die krankheitstypischen Veränderungen im Thymus können hingegen ausschließlich mithilfe einer Computertomographie festgestellt werden.

Die Myasthenia gravis ist nicht heilbar, sodass die Therapie ausschließlich der Linderung der Symptome dient.

Bei einigen Patienten zeigt sich innerhalb eines Jahres nach Auftreten der ersten Symptome eine spontane, Abschwächung der Symptome (Remission). Die Remission kann vorrübergehend oder andauernd sein. Bei leichteren Formen der Myasthenia gravis wird deswegen zunächst abgewartet.

Bleibt die Remission aus, ist die Entfernung der Thymusdrüse, die sogenannte Thymektomie, das gewöhnliche Therapieverfahren. Auch ein Tumor in der Thymusdrüse muss zwingend operiert werden.

Zur Verbesserung der Signalübertragung von den Nerven auf die Muskulatur verordnet der Arzt Acetylcholinesterasehemmer. Diese Hemmstoffe verhindern oder lindern den Abbau des Neurotransmitters. Er ist dadurch vorrübergehend vermehrt vorhanden und kann seiner Aufgabe als Botenstoff nachkommen.

Auch Glukokortikoide stehen als medikamentöse Therapie zur Verfügung. Sie können die Wirkung der Antikörper abschwächen.

In besonders schweren Fällen kann eine Plasmapherese sinnvoll sein. Bei diesem Verfahren wird das Blut der Myasthenie-Patienten von den zirkulierenden Antikörpern gereinigt. Dadurch können die Symptome zumindest temporär gelindert werden.

Die Myasthenia gravis zeigt sehr unterschiedliche Verläufe, sodass eine allgemeingültige Prognose kaum möglich ist. Die Mehrzahl der Patienten spricht auf eine adäquate Behandlung gut an. Die können mit geringen Einschränkungen ein normales Leben führen.

Unbehandelt kann es jedoch zu schweren Komplikationen kommen, die unter Umständen tödlich enden. Heute wird die Erkrankung aber in der Regel schon früh entdeckt und behandelt. Daher sind solche lebensbedrohlichen Krankheitsverläufe eher selten.

Myasthenia gravis ist eine Erkrankung des Nervensystems. Der richtige Ansprechpartner für Patienten mit dieser Krankheit ist somit der Neurologe. Ein Neurologe hat nach seinem Medizinstudium eine 5-jährige Ausbildung zum Facharzt für Neurologie absolviert.

Neurologie ist das Fachgebiet der Nervenheilkunde.