Das Pleuraempyem ist eine bakteriell bedingte Eiteransammlung im Brustfell. Patienten, die mit einer Rippenfellentzündung (Pleuritis) ins Krankenhaus kommen, entwickeln häufig Komplikationen. Bei der Hälfte kommt es zu Pleuraergüssen. Bei jedem Zehnten bildet sich ein Pleuraempyem aus.

Bei einer Rippenfellentzündung haben Patienten Schmerzen beim Atmen @ Maksym Povozniuk /AdobeStock

Bei einer Rippenfellentzündung haben Patienten Schmerzen beim Atmen @ Maksym Povozniuk /AdobeStock

Das Pleuraempyem ist eine schwere Komplikation der Pleuritis und häufig Folge einer bakteriellen Lungenentzündung (Pneumonie). Das Pleuraempyem kann auch durch einen Lungenabszess entstehen.

Weitere Ursachen lösen ebenfalls ein Pleuraempyem aus:

- Eine „Blutvergiftung“ (Sepsis)

- Eine Verletzung (Trauma), wobei es zu einer Öffnung des Brustkorbes kommt (= Pneumothorax)

- Wenn die Speiseröhre (Ösophagus) perforiert wird. Kommt es im Zuge dieser Verletzungen zu einer bakteriellen Infektion, kann sich Eiter im Lungenfell (Pleura) ansammeln.

Oft sind es typische Eitererreger und Bakterien, die Atemwegserkrankungen auslösen:

- Streptococcus pneumoniae

- Staphylococcus aureus

- Pseudomonas aeruginas, ein typischer Krankenhauskeim und somit Auslöser sogenannter nosokomialer Infektionen

- Escherichia coli, ein Darmkeim sowie

- Klebsiellen

Die Symptome sind meist unspezifisch, da die meisten Patienten zuvor an einer schweren Lungenentzündung oder einer Rippenfellentzündung leiden. Daher bemerken Ärzte das Pleuraempyem oft nicht sofort.

Symptome, die auftreten sind:

- Fieber

- Nachtschweiß

- Husten

- Schmerzen hinter dem Brustbein

- Atemnot (Dyspnoe)

- Erste Verdachtsmomente ergeben sich für Ärzte meist aus der Krankengeschichte (Anamnese) und aus einem auffälligen Röntgen-Thorax.

- Ärzte nutzen weiters den Ultraschall und das CT-gestützte Bildgebungsverfahren der Lunge, um kleinere Ergussmengen zu erkennen.

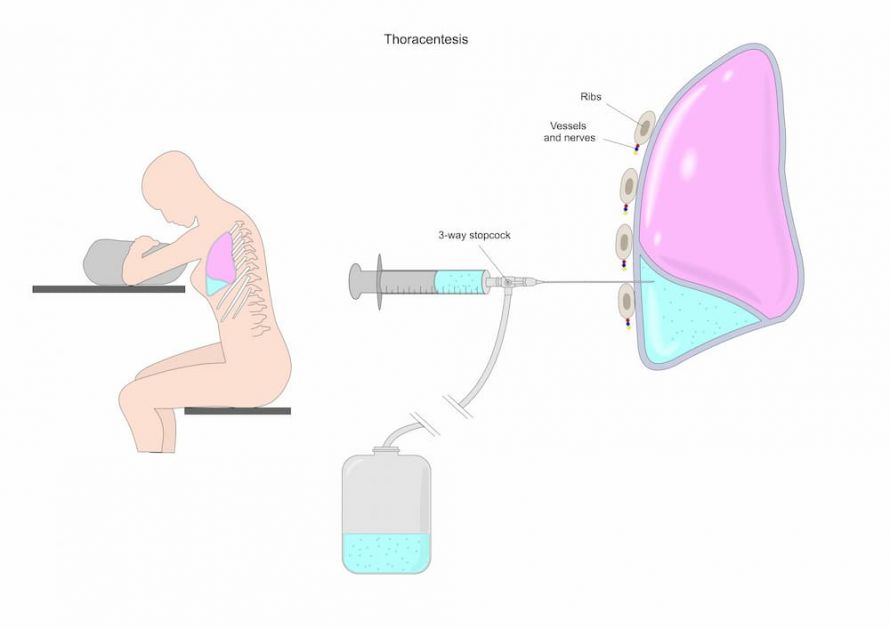

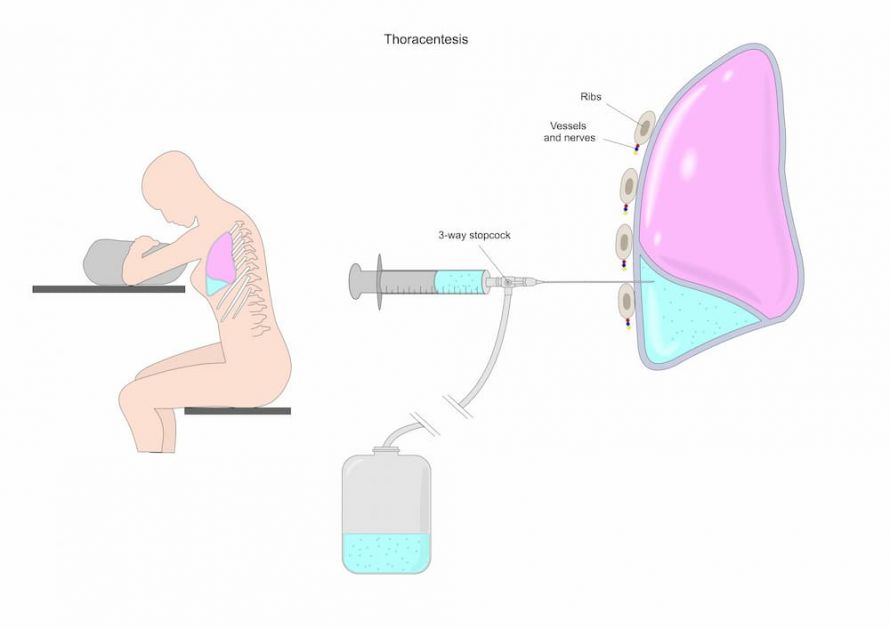

- Die eigentliche Diagnose erfolgt jedoch durch eine Pleura-Punktion.

Bei der Pleurapunktion gewinnen Ärzte mit einer dünnen Nadel etwas Pleurasekret. Labormitarbeiter untersuchen anschließend das Sekret auf mögliche Erreger. Erst dann können Ärzte eine verlässliche Diagnose und Therapie erstellen. Das Pleurapunktat liefert in der Regel den Nachweis für eine schwere Entzündung sowie für die beteiligten bakterielle Erreger:

- Es kommt entzündungsbedingt zu einer pH-Wert-Verschiebung ins Saure (pH-Wert < 7,1).

- Die Laktatdehydrogenase (LDH) ist ein zelluläres Enzym, welches z. B. bei starken Entzündungen erhöht sein kann (LDH > 1.000 U/l).

- Die Zahl der Entzündungszellen, insbesondere der Granulozyten, ist erhöht.

In der Regel erfolgt der Nachweis eines bakteriellen Erregers für das Pleuraempyem.

Bei der Pleura-Punktion entnehmen Ärzte Flüssigkeit aus dem Pleuraspalt (Raum zwischen Rippen- und Lungenfell) @ ellepigrafica /AdobeStock

Bei der Pleura-Punktion entnehmen Ärzte Flüssigkeit aus dem Pleuraspalt (Raum zwischen Rippen- und Lungenfell) @ ellepigrafica /AdobeStock

Das Pleuraempyem verläuft üblicherweise in drei Phasen:

- Stadium 1: Es kommt zu einem Flüssigkeitsaustritt in den Pleuraspalt (exsudative Phase)

- Stadium 2: Es entsteht ein eitrig-trübes Sekret (fibrinös-purulenten Phase)

- Stadium 3: Die Entzündungsherde vernarben langsam

Nach einer gesicherten Diagnose ist das Pleuraempyem gut behandelbar. In der Regel reichen Antibiotika aus, um die bakterielle Infektion zu therapieren.

Wichtig für Ärzte ist es aber, einen Erregernachweis zu haben, um das richtige Antibiotikum einzusetzen.

Gerade in den vergangenen Jahren traten bei den Pseudomonas-Keimen und bei den Staphylokokken und Streptokokken multiresistente Stämme auf. Diese stellen in der Therapie eine Herausforderung für Ärzte dar.

Gegen die Sekret- oder Exsudatbildung, die die Atmung erschweren, hilft eine Thoraxdrainage. Dabei erhalten Patienten eine Punktion des Brustkorbes. Dadurch kann das Sekret nach außen ableiten. Dieser Vorgang entlastet die Lunge und die Atmung.

Bei einem therapieresistenten Pleuraempyems behandeln Ärzte den Patienten mit einer Thorakoskopie. Bei der Thorakoskopie nehmen Ärzte einen chirurgischen Eingriff vor, bei dem sie das Eiter ausräumen. Dieser Eingriff erfolgt meist über die „Schlüssellochmethode“, er ist also minimalinvasiv.

Wie bei den meisten akuten Erkrankungen ist eine frühzeitige Diagnose und Therapie maßgeblich für die Prognose. Je früher Ärzte das Pleuraempyem erkennen, desto schneller können sie mit der Therapie beginnen.

Ein Pleuraempyem entsteht oft durch eine Lungenentzündung und zeigt bei jungen Patienten meist keine Symptome. Daher diagnostizieren Ärzte das Pleuraempyem oft sehr spät. Die Sterblichkeit (Mortalität) ist daher recht hoch.

Im Frühstadium behandeln Ärzte das Empyem mit Antibiotika und einer Drainage. Besteht das Pleuraempyem schon länger, ist meist ein chirurgischer Eingriff nötig.

Das Pleuraempyem ist eine Krankheit, die spezielle Tests und Behandlungen braucht. Deshalb sind Krankenhäuser ideal, die auf Lungenkrankheiten und Brustoperationen spezialisiert sind.

Fachärzte, die das Pleuraempyem behandeln, sind Pulmologen, Thoraxchirurgen und Infektiologen. Unterstützend kommen Radiologen für die diagnostische Bildgebung sowie Labormediziner für die Labordiagnostik hinzu.