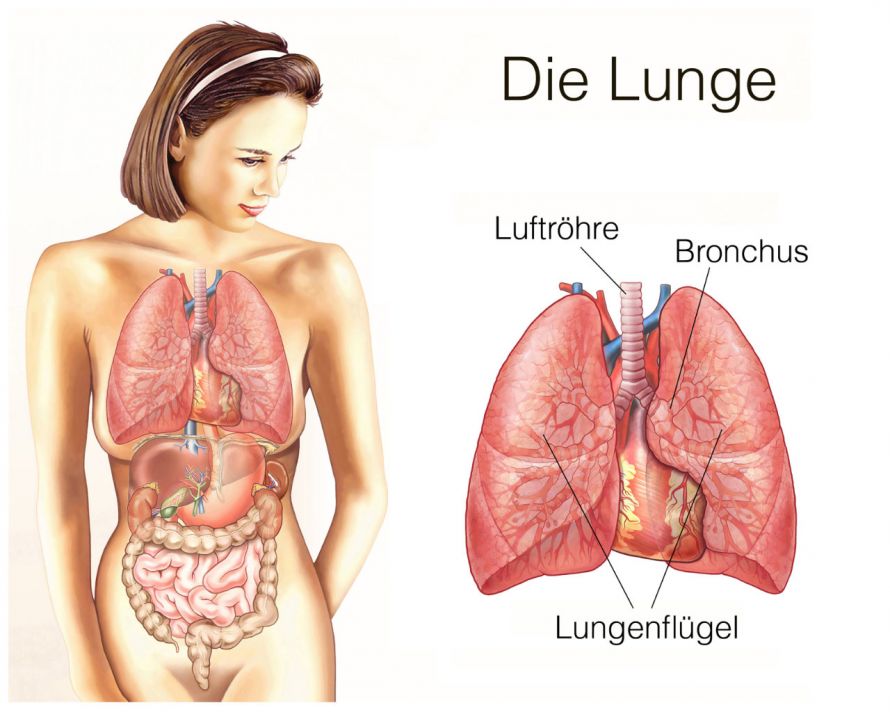

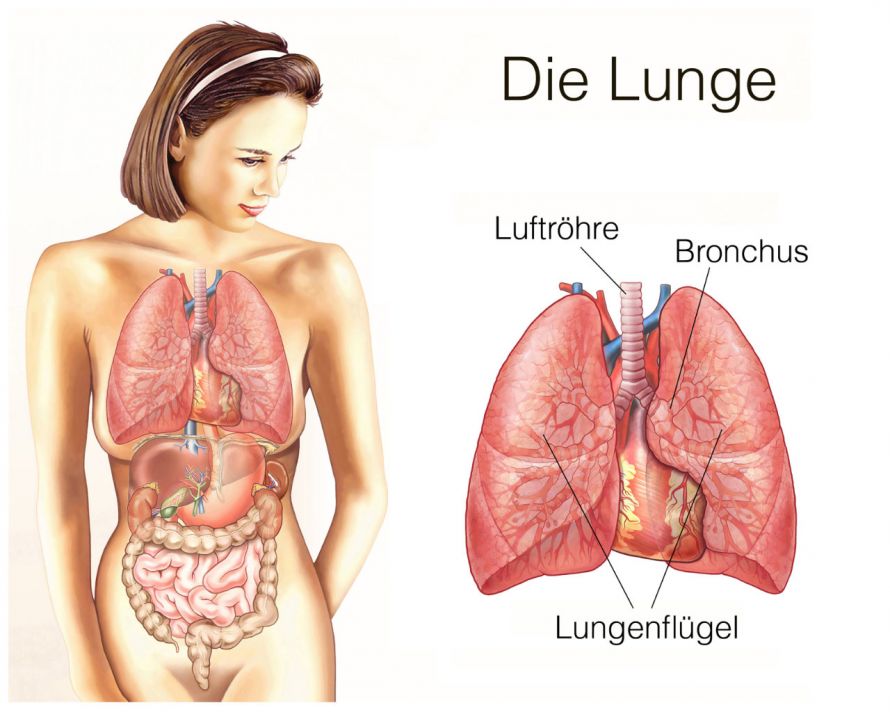

Die Organe im Körper benötigen Sauerstoff, um zu funktionieren. Dieser gelangt über die Atemwege in die Lunge. Dort tritt er beim sogenannten Gasaustausch in den Blutkreislauf über. Das Herz pumpt das Blut mit dem Sauerstoff durch den gesamten Körper, so dass die Organe versorgt werden.

Bekommen sie keinen Sauerstoff, können sie ihre Funktion nicht ausüben und sterben nach längerem Sauerstoffmangel sogar ab. Deshalb wird eine Unterversorgung mit Sauerstoff sofort an das Gehirn gemeldet, das das Gefühl der Luftnot auslöst.

Atemnot, auch Luftnot oder Dyspnoe, ist ein subjektives Gefühl. Der Betroffene denkt und fühlt, dass er nicht mehr genug Luft bekommt. Sein Körper steigert als Reaktion darauf die Atemfrequenz.

Normalerweise macht ein Mensch etwa 15 bis 20 tiefe Atemzüge pro Minute. Durch die Steigerung der Frequenz werden diese schneller und damit auch flacher, was zur Kurzatmigkeit führt.

Durch die gesteigerte Atemfrequenz versucht der Körper, den Sauerstoffgehalt im Blut zu erhöhen und so den Mangel auszugleichen.

Über die Atemwege gelangt Sauerstoff in die Lunge und von dort in den Blutkreislauf. Sauerstoffunterversorgung führt zu Atemnot © Henrie | AdobeStock

Atemnot kann durch eine Vielzahl von Erkrankungen verursacht werden. Meistens liegt der Atemnot eine Lungenerkrankung zugrunde. Bei den folgenden Lungenkrankheiten kann Luftnot als Symptom auftreten:

Das Herz ist für die Verteilung des Sauerstoffs im Blut verantwortlich. Daher können auch Herzkrankheiten Luftnot verursachen. Zu den Herzkrankheiten, die mit Luftnot einhergehen können, zählen:

Auch bei verschiedenen Kehlkopferkrankungen und Luftröhrenkrankheiten kann es zu Atemnot kommen. Zu diesen gehören:

Daneben gibt es weitere Krankheiten und Situationen, die Luftnot zur Folge haben. Dazu zählen beispielsweise psychische Ursachen wie eine Panikattacke. Durch die Panikattacke kann es zur Hyperventilation kommen. Das bedeutet, dass der Betroffene immer schneller und damit flacher atmet, wodurch die CO₂-Konzentration im Blut absinkt. Der Körper erhält zu wenig Sauerstoff, er gerät in Luftnot.

Aber auch

können zu Atemnot führen.

Neben inneren Zuständen führen auch bestimmte Umweltbedingungen manchmal zu Luftnot. So kann es im Rahmen einer Bergbesteigung in großer Höhe durch Sauerstoffmangel zu Atemnot kommen.

Ferner kann Luftnot durch Fremdstoffe in den Atemwegen oder durch eine Rauchvergiftung bedingt sein.

Da eine Dyspnoe durch unterschiedliche Krankheiten ausgelöst werden kann, ist eine ärztliche Abklärung notwendig. Der Arzt nimmt zunächst die Krankengeschichte des Patienten auf. Er fragt dabei nach wichtigen Lebensgewohnheiten und -umständen wie beispielsweise

- dem Rauchverhalten,

- Vorerkrankungen oder

- der Einnahme von Medikamenten.

Außerdem werden die Umstände der Atemnot genauer untersucht. Dazu gehören beispielsweise die Häufigkeit des Auftretens sowie Dauer, Ort und Zeit der Luftnot.

Anschließend sind verschiedene Untersuchungen sinnvoll. Der Arzt wird sowohl Herz als auch Lunge mit einem Stethoskop abhören, um diese auf außergewöhnliche Symptome zu prüfen.

Zur körperlichen Untersuchung gehören die Blutabnahme und ein sogenanntes Elektrokardiogramm (EKG). Ein EKG stellt den elektrischen Erregungsablauf des Herzens dar. So kann der Arzt feststellen, ob akute Herzkrankheiten vorliegen.

Oft werden auch eine Röntgenuntersuchung des Brustkorbs und ein Lungenfunktionstest durchführt. Diese geben Aufschluss darüber, ob eventuell eine Funktionsstörung der Lunge oder der Atemwege vorliegen.

Das weitere Vorgehen hängt davon ab, welche Krankheit der Arzt vermutet. Manchmal sind ein Allergietest oder eine Biopsie aufschlussreich. Bei letzterer wird dem Patienten eine Gewebeprobe entnommen und anschließend mikroskopisch untersucht.

Auch eine Spiegelung der Bronchien oder des Kehlkopfs kann die Diagnose erleichtern. In manchen Fällen ist eine Computertomografie (CT) notwendig, um die genauen Ursachen der Luftnot zu finden.

Die erfolgreiche Behandlung der Luftnot hängt von der Ursache ab.

Bei einer akuten Bronchitis ist möglicherweise eine kurzfristige Therapie mit Antibiotika sinnvoll, bis die Krankheit ausgeheilt ist. Bei anderen Erkrankungen wie COPD oder Asthma hingegen muss der Betroffene sein ganzes Leben mit Medikamenten behandelt werden.

In manchen Fällen ist auch eine Operation oder eine Chemotherapie sinnvoll, wie beispielsweise im Falle eines Luftröhrentumors.