Eine Entzündung des Kehlkopfes wird als Laryngitis bezeichnet. Mediziner unterscheiden vor allem zwischen einer akuten und einer chronischen Laryngitis.

Akute Laryngitis

Bei dieser Kehlkopferkrankung handelt sich meist um eine viral ausgelöste Entzündung der Stimmlippen.

Klinische Symptome sich Heiserkeit mit Hustenreiz sowie ein Trockenheitsgefühl.

Zur Behandlung kommen feucht-warme Inhalationen, in schweren Fällen auch Sprays zum Einsatz. Zudem sollten Betroffene ihre Stimme schonen und auf das Rauchen verzichten.

Bei einer bakteriellen (Super-)Infektion sollte zusätzlich antibiotisch behandelt werden. Hier kommt Cefuroxim, bei Allergie Clindamycin in Frage.

Chronische Laryngitis

Zur chronischen Entzündung des Kehlkopfes kommt es durch zu trockene Luft (Klimaanlage) oder bei Noxen (Staub, Rauchen). Insbesondere die Stimmlippen reagieren dadurch empfindlich und neigen zu Entzündungen.

Bei Mundatmern (behinderte Nasenatmung) ist die Luftfeuchtigkeit ebenfalls nicht ausreichend. Das kann zu einer chronischen Laryngitis führen.

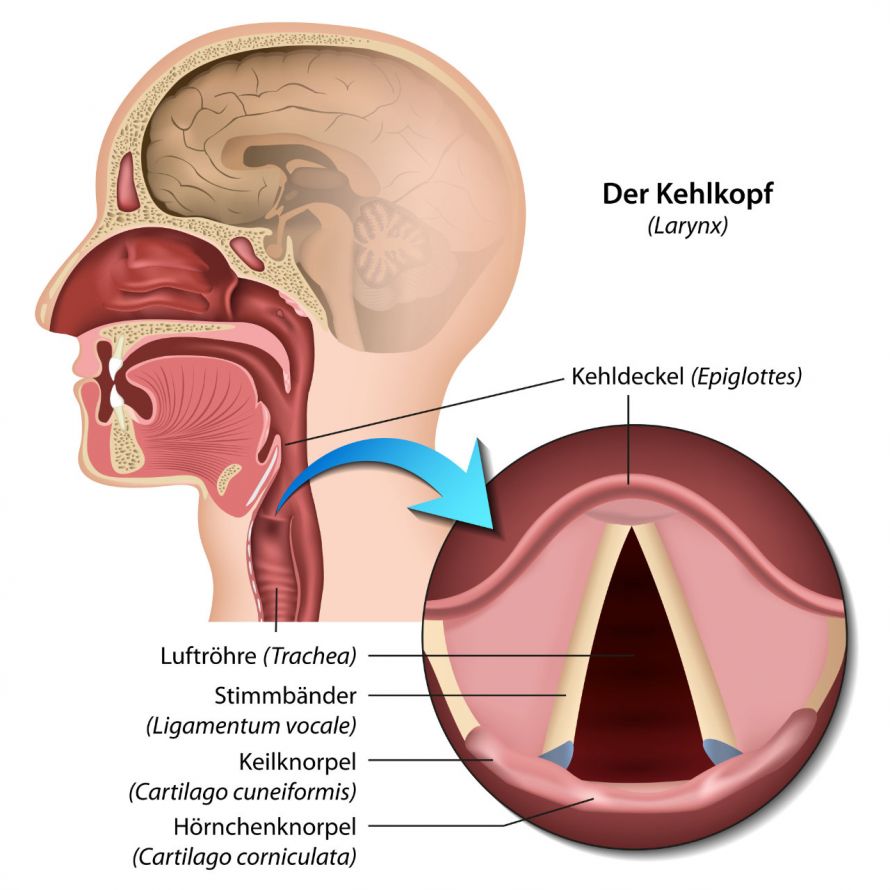

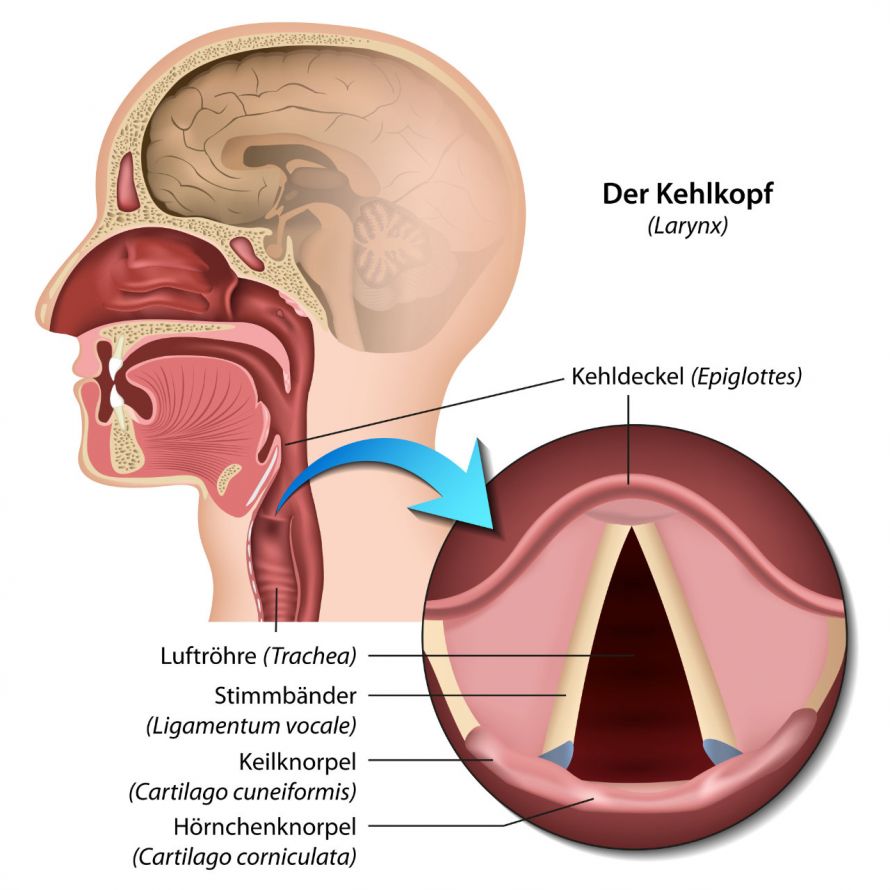

Die Anatomie des Kehlkopfes © bilderzwerg | AdobeStock

Die Symptome sind ähnlich denen einer akuten Laryngitis:

- Globusgefühl,

- Heiserkeit,

- Husten und

- ein Räusperzwang.

Therapeutisch ist

- das Vermeiden von Noxen,

- ggf. Wiederherstellung der Nasenatmung auf Dauer sowie

- kurzfristig eine Stimmschonung mit Inhalationstherapie

angezeigt.

Weitere Formen der Laryngitis

Pseudokrupp (Laryngitis subglottica acuta): Auch der Pseudokrupp ist eine primär virale Erkrankung. Kommt auch noch eine bakterielle Infektion hinzu, sprechen Mediziner von einer Superinfektion.

Bei dieser Erkrankung, die im Kindesalter auftritt, schwillt die Schleimhaut unterhalb der Stimmritze an. Das Kind leidet an einem bellenden Husten und verengten Atemwegen, die sich durch deutlich hörbare Atemgeräusche bemerkbar machen.

Wichtig sind abschwellende Inhalationen und ggf. eine Antibiotika-Therapie mit Cefuroxim, bei Allergie Clindamycin. Im Notfall kann eine Intubation notwendig werden.

Tuberkulöse Laryngitis: Eine Infektion mit M. tuberculosis kann im Bereich des Kehlkopfes zu einer Monochorditis führen. Sie zeichnet sich durch granulomatöse Veränderungen (körnchenartige Gewebeneubildungen) aus.

Das Beschwerdebild entspricht den anderen aufgeführten chronischen Erkrankungen des Kehlkopfes. Die Diagnose wird durch eine Biopsie (Gewebeprobe) gestellt. Therapeutisch wird tuberkulostatisch (Tripeltherapie) behandelt.

Laryngitis posterior: Diese Form bildet sich aufgrund einer Refluxerkrankung. Dabei gelangt immer wieder Magensäure in die Speiseröhre. Die Magensäure schädigt die Schleimhäute des Larynx, insbesondere im Bereich der Aryknorpel und der Interaryregion.

Bei Rötung und Schwellung sind die Symptome Heiserkeit und ein Hustenreiz.

Die Therapie besteht in der Verminderung/Vermeidung des Reflux durch

- Nahrungsumstellung und

- medikamentös mit einer Anti-Refluxtherapie (Protonenpumpenhemmer).

Die Larynx-Papillomatose tritt häufig schon im Kindesalter auf. Sie wird durch humane Papillomaviren (HPV 6/11/16/18) ausgelöst. Die Folge ist eine Papillomatose an den Stimmlippen. Papillomatosen sind durch Viren hervorgerufene Warzenwucherungen.

Bei Kindern treten diese oft an mehreren Stellen des Körpers auf, beim Erwachsenen oft nur an einer Stelle.

Therapeutisch werden die Papillome mittels Laser abgetragen. Für die Abtragung mittels Laser ist ein stationärer Aufenthalt von zwei Tagen notwendig. Außerdem können Wirkstoffe injiziert werden, die das Immunsystem aktivieren, so dass es die Erreger selbst bekämpft.

Das Hauptproblem bei dieser Erkrankung ist die Rezidivneigung und die Ausdehnung nach unten.

Bei dieser Kehlkopferkrankung handelt es sich um eine meist angeborene krankhafte Erweichung des Kehlkopfes. Bei zu weichen Strukturen kommt es beim Einatmen zu einem Ansaugeffekt, so dass nicht ausreichend Luft passieren kann. Patienten mit Laryngomalazie zeigen typische Atemgeräusche beim Ausatmen. Diese Beschwerden können angeboren sein.

In den ersten Jahren verbessern sich die Beschwerden oft von selbst. Daher ist nur selten ein operatives Vorgehen notwendig. Neben einer Laserung kommt ggf. eine temporäre Tracheotomie (Luftröhrenschnitt) in Frage.

Bei Laryngozelen handelt es sich um hernienartige Aussackungen im Bereich des Larynx. Abhängig von der Lokalisation werden innere und äußere Laryngozelen unterschieden.

Als häufige Symptome kommen

- ein Globusgefühl,

- Schluckstörungen (Dysphagie) oder

- Atembeschwerden (Dyspnoe)

vor. Die Therapie ist operativ, meistens endoskopisch mittels Laser. Seltener ist ein offener Eingriff von außen erforderlich.

Kehlkopfkrebs ist die häufigste Krebserkrankung im Halsbereich. Männer sind circa zehnmal häufiger betroffen als Frauen. Als häufigste Ursachen für bösartige Tumoren des Kehlkopfes gelten Rauchen und Alkoholmissbrauch.

Bei Kehlkopfkrebs handelt es sich um ein Plattenepithelkarzinom, also eine Form von Hautkrebs. Je nach Lokalisation werden vier Formen unterschieden:

- Stimmlippen – Glottiskarzinom: Der Tumor befindet im Bereich der Stimmlippen und der Kehlkopfhinterwand.

- Unterhalb der Stimmlippen - Subglottisches Larynxkarzinom: Der Tumor befindet sich unterhalb der Stimmlippen.

- Kehldeckel - Supraglottisches Larynxkarzinom: Der Tumor befindet sich im Bereich des Kehldeckels.

- Ganzer Kehlkopf - Transglottisches Larynxkarzinom: Der Tumor erstreckt sich über den gesamten Kehlkopf.

Die Behandlung erfolgt im Allgemeinen durch eine chirurgische Entfernung des Tumors (Tumorresektion). Hierfür stehen sowohl laserendoskopische als auch offen chirurgische Verfahren zur Verfügung.

Bei größeren Tumoren sollte postoperativ eine Bestrahlung durchgeführt werden. Ist der Tumor inoperabel oder liegen schwere Begleiterkrankungen vor, steht auch eine kombinierte Radiochemotherapie zur Verfügung. Ggf. kommt dazu auch eine eine Antikörpertherapie zum Einsatz.

Verschluckte Fischgräten und andere Fremdkörper verursachen nur selten Probleme, wenn sie sich im Bereich des Kehlkopfes verfangen. Sollten aber doch Komplikationen auftreten, ist eine Entfernung des verschluckten Gegenstands notwendig.

Meist kommt es zu einem stumpfen Trauma des Kehlkopf, etwa durch einen Autounfall oder Motorradhelm verursacht. Ein scharfes Trauma, etwa durch ein Messer, ist selten.

Durch Kehlkopffrakturen bis hin zum Trachealabriss kann es durch Verlegungen oder Einblutungen zu

- Atemnot,

- Schluckproblemen und

- Stimmveränderungen

kommen.

Wesentlich ist primär die Sicherung der Atemwege durch eine operative Rekonstruktion. Durch den Intubationsvorgang im Rahmen einer Vollnarkose kann es zur Luxation (Verletzung) eines oder beider Aryknorpel kommen.

Bei längerer Intubationszeit können sich sog. Intubationsgranulome bilden. Häufig entsteht bei langzeitintubierten Patienten eine subglottische Trachealstenose oder eine Tracheomalazie im Bereich des Cuffs. Eine temporäre Tracheotomie (Luftröhrenschnitt) muss rechtzeitig erfolgen, um diesen Beschwerden vorzubeugen.

Ein Reinke-Ödem ist eine Flüssigkeitsansammlung im sog. Reinke-Raum der Stimmlippen. Es entsteht durch Stimmüberlastung und/oder meist Rauchen, auch Passivrauchen. Es resultiert eine heisere Stimme, gelegentlich auch ein Hustenreiz.

Als Therapieansatz sollte der Patient zunächst seine Stimmhygiene verbessern und Noxen vermeiden. Unter Stimmhygiene versteht man die Anpassung der Lebensweise zum Erhalt und zur Schonung der Stimme.

Tritt dadurch keine Besserung ein, kann eine phonochirurgische Abtragung vorgenommen werden. Die Abtragung wird in Vollnarkose im Rahmen einer Mikrolaryngoskopie durchgeführt.

Mögliche Komplikationen sind eine bleibende Heiserkeit und eine erneute Ödembildung nach der Operation.