Empfohlene Spezialisten

Artikelübersicht

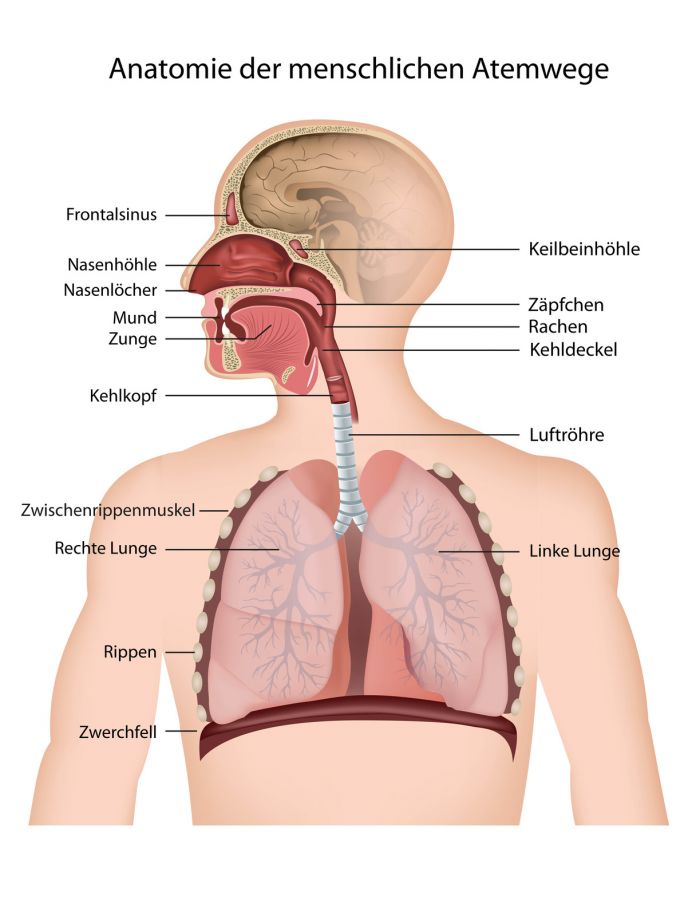

Die Lunge: Anatomie und Funktion

Die Lunge ist ein Körperorgan, das in der Brusthöhle liegt und der Atmung dient. Die menschliche besteht aus zwei Lungenflügeln. Der linke Lungenflügel (auch als linke Lunge bezeichnet) besteht aus zwei Lungenlappen, der rechte (auch rechte Lunge genannt) aus drei Lungenlappen. Da die Lunge selbst keine Muskulatur besitzt, erfolgt das Einatmen der Luft in die Lunge mithilfe des Zwerchfells und der Rippenmuskulatur.

Durch die Dehnung des Brustkorbs entsteht ein Unterdruck, der die Luft in die Lunge einsaugt (Inspiration). Die Ausatmung (Exspiration) erfolgt meist passiv, indem sich der Brustkorb wieder zusammenzieht und die Luft aus der Lunge drückt. Über die Bronchien ist die Lunge mit der Luftröhre verbunden (Atemwege). Luftröhre und Bronchien dienen dem Transport der Luft, der Gasaustausch findet in den Alveolen (Luftbläschen) statt. Dort nimmt das Blut den Sauerstoff aus der Atemluft auf und gibt das Kohlendioxid an die auszuatmende Luft wieder ab.

Lungenkrankheiten: Welche Lungenerkrankungen gibt es?

Asthma bronchiale

Asthma bronchiale, das häufig nur als Asthma bezeichnet wird, ist eine chronische, entzündliche Erkrankung der Atemwege. Die Entzündung kann zu anfallartiger Atemnot durch Verengungen der Atemwege (Bronchialobstruktion) führen. Dabei wird vermehrt Schleim gebildet, die Bronchialmuskulatur verkrampft sich, und es bilden sich Ödeme der Bronchialschleimhaut.

Ein Asthmaanfall kann wenige Sekunden bis zu mehreren Stunden andauern. In Deutschland leiden etwa zehn Prozent der Kinder und fünf Prozent der Erwachsenen an Asthma bronchiale. Die Atemwege bei Asthmatikern reagieren auf bestimmte, sonst meist harmlose Reize (z. B. psychische Belastung, Überanstrengung) mit zunehmender Empfindlichkeit und verengen sich krampfartig. Auslöser können darüber hinaus

- Allergene,

- Atemweginfektionen,

- Kälte,

- Arzneimittel und

- verunreinigte Luft sein.

Bei einem akuten Asthmaanfall lindert in der Regel ein Asthmaspray (Wirkstoffe sind z. B. Beta-2-Sympathomimetika, Kortison, Antileukotriene) die Symptome, bei sehr schweren Anfälle spritzt der Arzt das Arzneimittel direkt in die Vene.

Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)

Eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COLD) ist eine Gruppe von Krankheiten der Lunge, bei denen die Atemwege dauerhaft verengt sind und die durch Husten, vermehrten Auswurf und Atemnot bei Belastung gekennzeichnet sind. Dazu gehören vor allem die chronisch obstruktive Bronchitis und das Lungenemphysem, die vor allem durch die erschwerte Ausatmung charakterisiert sind. Die Verengung (Obstruktion) der Atemwege ist meist Folge des Rauchens, aber auch Staub, Dämpfe und Gase können eine COPD verursachen.

Eine COPD kann nicht geheilt werden. Über Medikamente kann aber erreicht werden, dass die Symptome gelindert und die Anzahl der Hustenanfälle verringert werden und sich diese Lungenerkrankung nicht weiter fortschreitet. Darüber hinaus kann die körperliche Belastbarkeit verbessert, Rückfällen und Komplikationen vorgebeugt und dadurch die Lebensqualität und die Lebenserwartung erhöht werden.

Lungenfibrose

Über 100 verschiedene Krankheiten der Lunge können zu einer Lungenfibrose führen. Bei der Lungenfibrose wird als Folge einer Entzündungsreaktion verstärkt Bindegewebe zwischen den Lungenbläschen und den Blutgefäßen in der Lunge gebildet. Dadurch gelangt weniger Sauerstoff in das Blut. Durch die Versteifung der Lunge fällt das Atmen schwerer. Es kommt zu einer Einschränkung der körperlichen Belastbarkeit mit Atemnot. Da nicht immer die Ursachen für diese Lungenerkrankung bekannt sind, werden die Lungenfibrosen in Erkrankungen mit bekannter und mit unbekannter Ursache (idiopathische Lungenfibrose) eingeteilt.

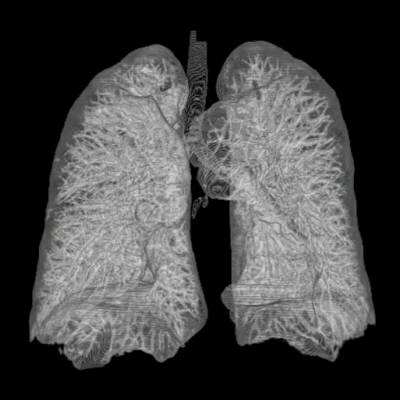

Zu den bekannten Ursachen zählen beispielsweise das Einatmen von Asbest oder bestimmter organischer Stoffe (z. B. Eiweißbestandteile des Heustaubs oder Bestandteile des Taubenkots). Zur Diagnose gehören die Computertomographie (CT), Lungenfunktionstests und die Bronchoskopie. Ist die Ursache bekannt, muss zunächst der Kontakt zum auslösenden Stoff vermieden werden. Die Entzündung wird durch entzündungshemmende Arzneimittel (z. B. Kortison, Azathioprin) therapiert. Je nach Ursache können weitere Therapien erforderlich sein.

Bronchialkarzinom und Lungenkrebs (Lungenkarzinom)

Krebs an der Lunge oder an den Bronchen wird als Lungenkrebs (Lungenkarzinom) oder als Bronchialkrebs bezeichnet. Ein Karzinom der Lunge ist die dritthäufigste Krebserkrankung in Deutschland. Als Hauptrisikofaktor für die Entstehung eines Lungenkrebses gilt das Rauchen. Bei 80 bis 90% der männlichen und bei 30 bis 60% der weiblichen Lungenkrebspatienten kann Zigarettenrauch als Hauptursache angenommen werden. Weitere Risikofaktoren sind eingeatmete Stäube und Dämpfe am Arbeitsplatz (z. B. Asbest, Quarzstäube, Arsen, Chromate, Nickel und aromatische Kohlenwasserstoffe), Umwelteinflüsse (z. B. das radioaktive Edelgas Radon, hohe Schadstoffbelastung der Luft) und in gewissem Umfang erbliche Veranlagung.

Ein Karzinom der Lunge macht sich erst sehr spät bemerkbar, Symptome sind häufig allgemeiner Natur, wie z. B. Husten, Atemnot oder Gewichtsverlust. Besteht Verdacht auf einen Tumor im Bereich der Lunge, wird eine Röntgenübersichtsaufnahme erstellt. Häufig schließen sich Computertomographie und Bronchoskopie an. Grundsätzlich besteht die Therapie in einer Entfernung des Tumors, in der Chemotherapie oder in einer Bestrahlung bzw. in einer Kombination dieser Optionen.

Lungenemphysem

Das Lungenemphysem wird meist als Form der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung betrachtet, bei der die Lungenbläschen (Alveolen) irreversibel erweitert und zerstört sind. Da die Trennwände der Lungenbläschen enzymatisch aufgelöst werden, bilden sich große Blasen, in denen sich die Atemluft staut. Obwohl die Lunge Luft enthält, kommt es zur Atemnot. Dadurch wird der Körper nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt, und es kann unter Umständen zu Schädigungen an den Organen kommen. Als Hauptverursacher des Lungenemphysems gilt das Rauchen. Weitere Risikofaktoren sind schadstoffbelastete Luft in Innenräumen, offene Feuerstellen, Einatmen von Gasen und Stäuben am Arbeitsplatz und eventuell genetische Veranlagung und häufige Infektionen der Atemwege.

Das Lungenemphysem kann u. a. über Lungenfunktionstest (z. B. Spirometrie), Blutgasanalyse und bildgebende Verfahren (z. B. Röntgenaufnahme der Lunge) diagnostiziert werden. Neben einem sofortigen Rauchstopp bzw. Vermeidung anderer auslösender Reize kann über eine Operation die Lunge verkleinert und besonders große Bläschen entfernt werden, im Extremfall kann auch eine Transplantation der Lunge oder eines Lungenflügels erforderlich sein.

Lungenhochdruck (pulmonale Hypertonie)

Bei diesem Krankheitsbild besteht ein erhöhter Blutdruck im Lungenkreislauf, der zu Atemnot, reduzierter Sauerstoffversorgung des Körpers und verminderter körperlicher Leistungsfähigkeit führt. Daneben kann es zu Brustschmerzen und zu Ödemen in den Beinen kommen. Die Ursachen der pulmonalen Hypertonie sind noch nicht vollends geklärt. Es gibt allerdings Hinweise, dass diese Lungenerkrankung häufiger bei HIV-Infektion, bestimmten Autoimmunerkrankungen und bestimmten Arzneimitteln (z. B. Appetitzügler, psychogene Stimulanzien) auftritt.

Auch eine genetische Veranlagung wird diskutiert. Aufgrund der Symptome werden häufig Herzstrommessungen (EKG), Röntgenaufnahme des Thorax und Lungenfunktionstests gemacht. Aber erst die transthorakale Echokardiografie, eine Ultraschalluntersuchung von außen durch den Brustkorb, gibt Hinweise auf Lungenhochdruck. Der Blutdruck im Lungenkreislauf wird durch einen Spezialisten mithilfe eines Herz-Lungen-Katheters (Rechtsherzkatheter) gemessen. Die pulmonale Hypertonie wird primär medikamentös behandelt.

Bronchitis

Unter einer Bronchitis wird die Entzündung der Schleimhaut in den Bronchien der Lunge verstanden. Sie kann akut oder chronisch sein. Als chronische Bronchitis wird die Form der Bronchitis bezeichnet, bei der Husten und Auswurf an den meisten Tagen über mindestens drei Monaten in zwei aufeinanderfolgenden Jahren auftritt. Ursache der chronischen Bronchitis sind keine Erreger, sondern Zigarettenrauch (bzw. deren Inhaltsstoffe) oder andere eingeatmete Reizstoffe. Dagegen nennt man eine neu entstandene Entzündung der Bronchialschleimhaut mit Husten, Schleimbildung, Fieber und weiteren unspezifischen Symptomen akute Bronchitis. Auslöser dieser Lungenerkrankung sind meist Viren, in seltenen Fällen auch Bakterien. Daher heilt die akute Bronchitis in der Regel auch ohne medikamentöse Behandlung aus, nur bei bakterieller Ursache ist ein Antibiotikum wirksam. Damit sich eine chronische Bronchitis nicht in eine chronisch obstruktive Bronchitis oder gar in ein Lungenemphysem weiterentwickelt, muss der Patient darauf achten, dass die auslösenden Reizstoffe (Stäube, Gase oder Dämpfe) vermieden werden. Es gibt einige Arzneimittel, die die Symptome der chronischen Bronchitis mildern.

Lungenentzündung (Pneumonie)

Die Lungenentzündung oder Pneumonie ist eine akute oder chronische Entzündung des Lungengewebes, die meist durch eine Infektion mit Bakterien (meist Streptococcus pneumoniae), Viren oder Pilzen entsteht. Von der Entzündung können die Lungenbläschen, das Lungengewebe zwischen den Alveolen oder die Blutgefäße betroffen sein. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Säuglinge und Kleinkinder sowie immungeschwächte Menschen, bei denen das Immunsystem entweder noch nicht vollständig ausgebildet oder nur eingeschränkt funktionsfähig ist. Die Verdachtsdiagnose kann häufig bereits nach der körperlichen Untersuchung und anhand des klinischen Bildes gestellt werden. Meist wird zur Bestätigung ein Röntgenbild der Lunge angefertigt oder zur Bestimmung des Erregers eine Probe des Auswurfs genommen. In der Regel erfolgt die Behandlung mit einem Antibiotikum.

Interstitielle Lungenerkrankungen

Die interstitiellen Lungenkrankheiten umfassen verschiedene Erkrankungen der Lunge und treten eher selten auf. Sie betreffen das Zwischengewebe (Interstitium) der Lunge oder die Lungenbläschen (Alveolen). Zu den interstitiellen Lungenerkrankungen zählen beispielsweise die Lungenfibrose (krankhafte Vermehrung und Vernarbung des Lungengewebes) oder die Sarkoidose (Bildung kleiner Bindegewebsknoten in der Lunge).

Tuberkulose

Die Tuberkulose ist eine durch Bakterien verursachte Infektionskrankheit, bei der vor allem die Lunge betroffen ist. Bei der Mehrheit der mit Tuberkulose Infizierten macht sich die Erkrankung nicht bemerkbar.

Typische Symptome von Lungenerkrankungen

Jede Lungenkrankheit weist eigene typische Symptome auf. Dennoch gibt es Symptome, die viele Erkrankungen der Lunge gemeinsam haben. Häufige Symptome sind:

- Husten (mit oder ohne Auswurf),

- Kurzatmigkeit,

- Luftnot,

- Brustschmerzen und

- ein Engegefühl in der Brust.

Bei einigen Lungenkrankheiten wie Tuberkulose und Lungenentzündung kann es außerdem zu unspezifischen Anzeichen wie

- Fieber,

- Gewichtsverlust,

- Müdigkeit,

- Abgeschlagenheit und

- Nachtschweiß kommen.

Ursachen und Risikofaktoren von Lungenerkrankungen

Die Ursachen von Lungenkrankheiten sind vielfältig. Bei akuten Erkrankungen, wie zum Beispiel der Bronchitis, sind meist Viren und seltener Bakterien die Auslöser. Die Bronchitis tritt oft im Zusammenhang mit einer Erkältung oder Grippe auf. Die Viren werden in der Regel durch Tröpfchen- oder Schmierinfektion übertragen. Eine unbehandelte chronische Bronchitis kann zu einer Lungenentzündung führen. Eine Lungenentzündung wird häufig durch Bakterien, aber auch Viren, Pilze oder Parasiten verursacht. Seltener kann das Einatmen von Staub und schädlichen Gasen eine Lungenentzündung auslösen.

Von AndreasHeinemann at Zeppelinzentrum Karlsruhe, Germany http://www.rad-zep.de - http://www.rad-zep.de,, CC BY 2.5, Link

Die Lungenerkrankung Asthma kann einerseits durch allergische Reaktionen und andererseits durch Infektionen der Atemwege, Rauchen oder Medikamente ausgelöst werden. Für viele chronische Lungenkrankheiten wie COPD, Lungenemphysem, Lungenhochdruck oder Lungenkrebs gelten sowohl das aktive als auch das passive Rauchen als Hauptursachen. Die Auswirkungen von Tabakrauch auf die Lunge sind weitreichend. Die im Tabakrauch enthaltenen giftigen Substanzen schädigen und zerstören die Lunge nachhaltig. Es ist inzwischen belegt, dass etwa neun von zehn Lungenkrebspatienten Raucher sind. Ähnlich verhält es sich mit der Lungenkrankheit COPD.

Häufige Untersuchungsmethoden der Pneumologie

Spezialisten für Erkrankungen der Lunge sind Fachärzte aus dem Bereich der Pneumologie, Bronchologie und der Thoraxchirurgie.

Auskultation der Lunge

Unter Auskultation wird in der Pneumologie das Abhören des Körpers, in der Regel der Lunge und des Herzens, meist mit dem Stethoskop verstanden. Sie ist Teil der körperlichen Untersuchung beim Arzt. Bei der Auskultation der Lunge untersucht der Arzt, ob das Atemgeräusch normal oder pathologisch verändert ist und achtet auf Atemnebengeräusche (Rasselgeräusche und Reibegeräusche). Sie ist wesentlicher Bestandteil der Diagnostik in der Pneumologie und einer Lungenerkrankung.

Blutgasanalyse

Über eine Blutgasanalyse wird die Gasverteilung (Partialdruck) von Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid sowie der pH-Wert und der Säure-Basen-Haushalt im Blut bestimmt. Mit ihr werden Patienten mit Lungenerkrankung, mit Atmungsstörung oder Sauerstoffmangel (z. B. bei COPD) überwacht.

Bodyplethysmographie (Ganzkörperplethysmographie, große Lungenfunktion)

Die Bodyplethysmografie (Ganzkörperplethysmographie, große Lungenfunktion) ist ein Verfahren der Pneumologie, mit der Lungenparameter und Atemparameter (z. B. Atemwiderstand, Residualvolumen, totale Lungenkapazität) bestimmt werden können. Da diese Lungenfunktionsprüfungsmethode relativ aufwändig ist, wird sie in der Regel nur in Kliniken und bei Spezialisten durchgeführt. Dazu werden in einer speziellen Kabine durch Veränderung des Drucks innerhalb der Kabine die verschiedenen Parameter gemessen. Die Bodyplethysmographie wird in der Pneumologie beispielsweise zur Beobachtung des Krankheits- und Therapieverlaufs sowie zur Diagnose einer Lungenerkrankung (z. B. Asthma, COPD) eingesetzt.

Bronchoskopie (Spiegelung der Bronchien, Lungenspiegelung)

Bei der Bronchoskopie wird ein Bronchoskope (Endoskop) - ein weicher, beweglicher, sehr dünner Schlauch, an dessen vorderem Ende eine Kamera und eine Lichtquelle sitzt - über Mund oder Nase durch die Luftröhre bis in die Bronchien der Lunge vorgeschoben. Über die Kamera kann der Arzt an einem Monitor die Luftwege des Patienten begutachten. Darüber hinaus lassen sich über das Bronchoskop sehr kleine Zangen vorschieben und damit Gewebsproben (Biopsien) oder Fremdkörper entnehmen sowie Flüssigkeit einspritzen und absaugen (z. B. zäher Schleim).

Mithilfe eines sehr kleinen Ultraschallkopfes kann die Umgebung der Atemwege im Ultraschallbild dargestellt werden. Im Bereich Abklärung einer Lungenerkrankung kommt die Bronchoskopie z. B. bei unklaren Veränderungen im Röntgenbild der Lunge, bei Bronchialtumoren und Atemweginfektionen sowie lang andauerndem, unklarem Husten oder Bluthusten zum Einsatz.

Lungenszintigraphie

Die Lungenszintigraphie ist eine Untersuchung in der Pneumologie, um die Belüftung (Ventilation, Ventilationsszintigraphie) und Durchblutung (Perfusion, Lungenperfusionsszintigraphie) der Lunge zu beurteilen. Bei der Lungenperfusionsszintigraphie reichern sich radioaktiv markierte Eiweißteilchen, die in eine Vene gespritzt wurden, je nach Durchblutung unterschiedlich stark in der Lunge an. Dies kann über eine spezielle Kamera (Gammakamera) sichtbar gemacht werden. Bei der Ventilationsszintigraphie atmet der Patient ein radioaktives Edelgas oder Aerosol ein. Über mehrere Aufnahmen mit der Gammakamera kann die Verteilung des Gases in der Lunge überprüft werden.

Pleurapunktion

Bei der Pleurapunktion wird über eine hohle Nadel, die in den Pleuraspalt (Raum zwischen Lungenfell und Rippenfell sowie zwischen Lungenfell und Zwerchfell) vorgeschoben wurde, Flüssigkeit aus der Pleurahöhle (Pleuraspalt) entnommen. Die Pleurapunktion wird zum einen zu diagnostischen Zwecken (z. B. bei Pleuraerguss, Tumorerkrankungen der Lunge, Lungenentzündung), zum anderen aus therapeutischen Gründen (z. B. Behandlung eines Pneumothorax, Ablassen des gesamten Pleuraergusses) durchgeführt.

Spiroergometrie

Spiroergometrie (Ergospirometrie oder Ergospirographie) ist in der Pneumologie ein Verfahren bei der Diagnose von Erkrankungen der Lunge, mit dem die Atemgase zunächst in Ruhe und dann unter körperlicher Belastung gemessen und damit die Funktion von Herz, Kreislauf, Atmung und muskulärem Stoffwechsel sowie die körperliche Leistungsfähigkeit beurteilt werden. Während der Untersuchung befindet sich der Patient auf einem Laufbandergometer oder Fahrradergometer und trägt eine dicht sitzende Atemmaske, die mit einem Flowmeter versehen ist. Es werden die Atemvolumina und die Sauerstoff- und Kohlendioxid-Konzentrationen bestimmt sowie die Herzfrequenz über das Belastungs-EKG aufgezeichnet und ggf. der Blutdruckwert gemessen. Im Bereich der Pneumologie wird mithilfe der Spiroergometrie häufig eine belastungsabhängige Atemnot abgeklärt.

Spirometrie

Mithilfe der Spirometrie (Spirographie) werden in der Pneumologie die Lungen- und Atemvolumina (z. B. Vitalkapazität, Atemzugvolumen, inspiratorisches und expiratorisches Reservevolumen) und die Luftflussparameter (z. B. Einsekundenkapazität, Peak Flow) zur Beurteilung der Lungenfunktion gemessen. Während der Untersuchung trägt der Patient eine Nasenklemme und atmet über ein Mundstück in einen geschlossenen Behälter. Sie ist das am häufigsten eingesetzte Verfahren in der Pneumologie.

Thorakoskopie

Die Thorakoskopie ist eine endoskopische Untersuchung der Brusthöhle (Thorax) und des Brustfells (Pleura). Mit einem dünnen Rohr, dem Laparoskop, an dem sich eine kleine Kamera, eine Lichtquelle und häufig eine Vorrichtung zum Spülen und Absaugen befinden, wird der Brustraum von innen untersucht. Zusätzlich lassen sich chirurgische Instrumente einführen, um Biopsien zu nehmen oder Operation durchzuführen. Auch können über das Laparoskop Arzneimittel gegeben werden.

Behandlung von Lungenerkrankungen

Bei der Behandlung von Lungenkrankheiten wurden große Fortschritte erzielt. Trotzdem gibt es auch heute noch Erkrankungen, die nicht heilbar sind und bei denen nur die Symptome gelindert werden können. Je nach Art der Erkrankung wird eine entsprechende Therapie veranlasst. Eine akute Bronchitis kann in den meisten Fällen erfolgreich mit Hausmitteln und hustenstillenden Medikamenten behandelt werden. Bei einer bakteriellen schweren Bronchitis können Antibiotika sinnvoll sein. Antibiotika sind der Hauptbestandteil der Therapie von bakteriellen Lungenentzündungen und Tuberkulose.

Asthma ist zwar nicht heilbar, kann jedoch mit passenden Medikamenten nahezu beschwerdefrei verlaufen. In der Regel inhalieren die Patienten Kortison, damit die chronische Entzündung der Atemwege abgeschwächt wird. Für akute Beschwerden kommen Medikamente in Frage, die in Form von Spray verabreicht werden und die innerhalb weniger Minuten die Atemwege erweitern.

Bei der Lungenerkrankung COPD und beim Lungenemphysem können die Schäden in der Lunge nicht mehr rückgängig gemacht werden. Das Fortschreiten der Erkrankung kann jedoch aufgehalten bzw. verlangsamt werden. Eine der wichtigsten Maßnahmen ist der Verzicht von Tabakkonsum, insofern Raucher betroffen sind. Die medikamentöse Therapie ähnelt der Therapie von Asthma. Es werden hauptsächlich Medikamente verabreicht, die die Bronchien erweitern (Kortison) und die Atemnot lindern. In schweren Fällen helfen Langzeit-Sauerstoff-Therapien und chirurgische Eingriffe. Begleitende Therapien für sämtliche Lungenerkrankungen sind beispielsweise körperliches Training, Atem- und Physiotherapie und Gewichtsreduktion.