Die Tuberkulose wird durch Bakterien aus der Familie der Mycobacteriaceae hervorgerufen. Dazu gehören neben dem häufigsten Erreger Mycobacterium tuberculosis auch die Arten Mycobacterium bovis und Mycobacterium africanum. Die Übertragung findet in der Regel durch Menschen statt, die an einer offenen Lungentuberkulose leiden. Dabei hat der Tuberkuloseherd im Lungengewebe Anschluss an die Atemwege, sodass über die Ausatemluft Erreger an die Umwelt abgegeben werden können.

Die Infektion erfolgt in der Regel aerogen, das bedeutet über feinste erregerhaltige Tröpfchen, die beim Husten, Sprechen oder Niesen freigesetzt werden. Ob es dann zu einer Ansteckung kommt, hängt zum einen von der Dauer, der Häufigkeit und der Enge des Kontakts mit der infizierten Person ab. Zum anderen spielen die Menge der eingeatmeten Erreger und der Gesundheitszustand der exponierten Person bei der Ansteckung eine entscheidende Rolle. Eine Tuberkuloseinfektion ist prinzipiell ebenfalls durch den Konsum von nicht pasteurisierter Milch, die von infizierten Rindern stammt, möglich. Jedoch ist der Rinderbestand in Deutschland und Mitteleuropa weitgehend tuberkulosefrei, sodass die Ansteckungsgefahr hier sehr gering ist.

Im ersten Stadium der Tuberkuloseinfektion, dem Stadium der latenten Tuberkulose, treten noch keine Symptome auf.

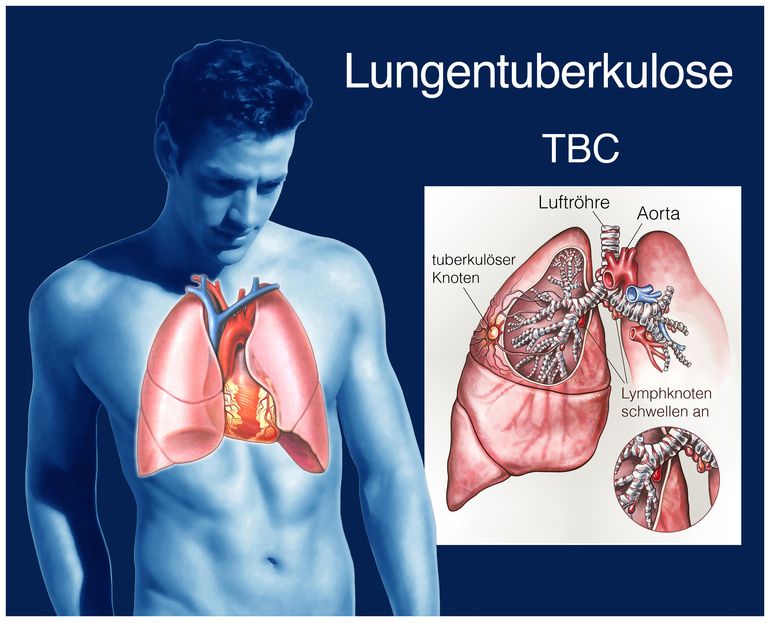

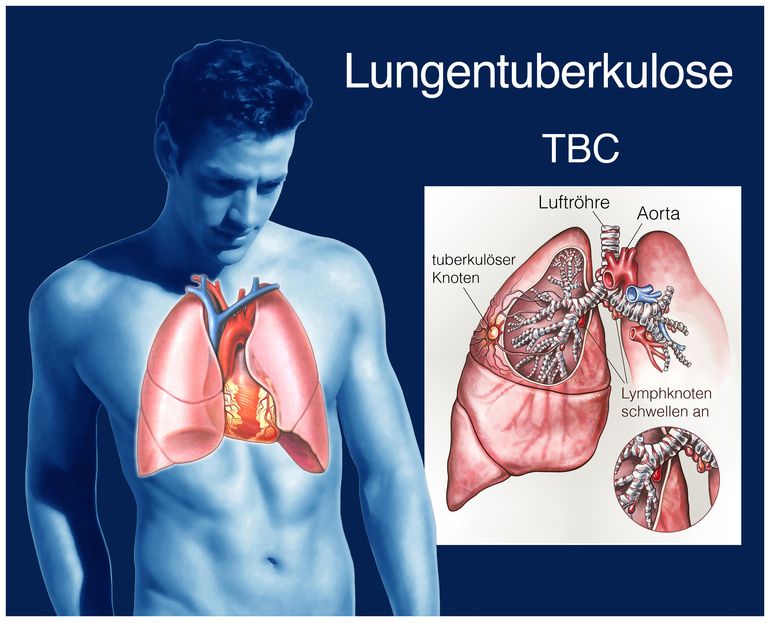

Die Tuberkuloseerreger werden von Zellen des Immunsystems, den sogenannten T-Lymphozyten, umschlossen. Dabei bilden sich entzündliche und knötchenförmige Veränderungen, die auch als Tuberkel oder Granulome bezeichnet werden. Diese Tuberkel befinden sich in mehr als 80 Prozent aller Krankheitsfälle in der Lunge. Bei Beteiligung der angrenzenden Lymphknoten sprechen Mediziner auch von einem Primärkomplex. Die meisten Tuberkulose-Patienten zeigen in diesem zweiten Erkrankungsstadium immer noch keine Krankheitssymptome. Einige Betroffene leiden jedoch unter leichtem Fieber und trockenem Husten oder Husten mit wenig gelblich-grünem Auswurf. Nicht selten zeigt sich zudem eine sogenannte B-Symptomatik mit nächtlichem starkem Schwitzen, Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust.

Schwere Krankheitsverläufe mit Bluthusten (Hämoptoe) und Schmerzen in der Brust treten in der Regel nur bei Patienten mit einem geschwächten Immunsystem auf. Bei Menschen mit einer gesunden Immunabwehr verkapseln sich die Entzündungsherde nach ein bis zwei Wochen. Dann liegt eine geschlossene Tuberkulose vor, bei der keine Ansteckungsgefahr besteht. Die Erreger sind jedoch nur eingeschlossen und nicht komplett verschwunden. Bei einer Immunschwäche können die Entzündungsherde aufbrechen, sodass die Krankheitserreger über die Atemwege in die Umgebung gelangen. Diese ansteckende Form der Erkrankung wird auch als offene Tuberkulose bezeichnet. Im Rahmen dieser Reaktivierung können sich die Mykobakterien im Körper ausbreiten und in anderen Organen manifestieren.

So gibt es neben der Lungentuberkulose weitere Formen der Erkrankung:

- die Hauttuberkulose

- die Tuberkulose der Brust- und Lendenwirbelsäule

- die tuberkulöse Meningitis mit Befall des Gehirns oder der Hirnhäute

- die Urogenitaltuberkulose der Nieren, Harnwege, Nebennieren und des Genitaltrakts

- die Darmtuberkulose

- die seltene Tuberkulose der Zähne

© Henrie / Fotolia

Eine erste Verdachtsdiagnose ergibt sich häufig schon durch die Erhebung der Krankengeschichte (Anamnese) und die körperliche Untersuchung. Insbesondere der Kontakt mit infizierten Personen sowie frühere Verdachtsmomente oder eine bekannte Erstinfektion können als deutliche Hinweise auf eine Erkrankung gewertet werden.

Zur Sicherung der Diagnose ist jedoch ein Erregernachweis unerlässlich. Dazu wird aus Speichel, Magensaft, Bronchialsekret oder bei urogenitalem Befall aus Urin erregerhaltiges Material gewonnen und in der mikrobiologischen Diagnostik untersucht. Zur Erkennung der Mykobakterien kann die sogenannte Ziehl-Neelsen-Färbung durchgeführt werden. Säurefeste Bakterien lassen sich in diesem Verfahren mit einer speziellen Lösung anfärben, wohingegen andere Bakterien farbfrei bleiben. Jedoch ist die Nachweisgrenze sehr hoch, sodass für einen sicheren Erregernachweis viele Bakterien vorhanden sein müssen. Ein negativer Befund bei der Ziehl-Neelsen-Färbung schließt eine Tuberkuloseinfektion somit nicht definitiv aus, ein positiver Befund gilt ebenfalls nicht als beweisend. Eine positive Bakterienkultur mit Antibiogramm wird hingegen als Beweis einer Tuberkuloseinfektion gewertet. Zusätzlich kann ein weiteres molekularbiologisches Verfahren, die sogenannte Polymerase-Kettenreaktion (PCR) zur Sicherung der Diagnose durchgeführt werden.

Eine offene Tuberkulose wird immer mit

Antibiotika behandelt, die gegen Mykobakterien wirken. Diese bezeichnet man auch als

Antituberkulotika. Um Resistenzbildungen zu verhindern, wird die Tuberkulose mit einer Kombination aus mehreren antibiotisch wirksamen Medikamenten durchgeführt. Dazu gehören:

- Isoniazid

- Pyrazinamid

- Ethambutol

- Streptomycin

- Rifampicin

Die Tuberkulose-Patienten müssen diese Antibiotika in der Regel über einen Zeitraum von bis zu

sechs Monaten einnehmen. Auch wenn die Infektion zwischenzeitlich keine Beschwerden mehr verursacht, muss die Einnahme fortgeführt werden. Bei einem vorzeitigen Therapieabbruch droht zum einen eine Reaktivierung der Tbc und zum anderen eine

Resistenzbildung. Zusätzlich zu der ursächlichen Therapie kann eine symptomatische Behandlung mit Medikamenten gegen den unangenehmen Hustenreiz erfolgen. Auch wenn die Therapie komplikationsfrei verläuft, sollten sich die Betroffenen im Anschluss alle zwei Jahre ärztlich untersuchen lassen, um eine Reinfektion auszuschließen.

Verlauf und Prognose der Tuberkulose sind von mehreren Faktoren abhängig. Zum einen beeinflusst der Immunstatus der Patienten die Prognose. Menschen mit einem geschwächten Immunsystem können eine sogenannte Miliartuberkulose entwickeln. Dabei bilden sich in der Lunge und in verschiedenen anderen Organen kleine Krankheitsherde. Typische Symptome sind neben einem schweren Krankheitsgefühl und hohem Fieber auch Kopfschmerzen und Atemnot. Unbehandelt versterben nahezu alle Patienten mit einer Miliartuberkulose. Bei einer adäquaten Therapie liegt die Letalität (Sterblichkeit) immer noch bei zehn Prozent.

Eine weitere gefürchtete Komplikation, die die Prognose deutlich verschlechtert, ist die tuberkulöse Meningitis. Diese ist mit weniger als einem Prozent der gemeldeten Tuberkulosefälle in Deutschland zwar äußerst selten, endet aber meistens tödlich. Zum anderen wird der Verlauf der Erkrankung vom Zeitpunkt der Entdeckung beeinflusst. Je früher die Diagnose gestellt wird, desto besser ist die Prognose.