Empfohlene Spezialisten für Herzklappenfehler

Kurzübersicht:

- Was ist ein Herzklappenfehler? Eine angeborene oder erworbene Erkrankung, die an den vier Herzklappen des Herzens auftreten. Diese schließen dann entweder nicht ganz oder öffnen sich nicht weit genug, so dass der Blutfluss zum oder vom Herzen gestört ist.

- Ursachen: Meistens treten Herzklappenfehler nach Vorerkrankungen, wie Gefäßverkalkung, eine frühere Streptokokken-Infektion, ein rheumatisches Fieber und weitere, oder bedingt durch die Lebensumstände auf.

- Symptome: Die Symptome unterscheiden sich abhängig von der genauen Fehlfunktion. Typisch sind Kurzatmigkeit, Schwindel, kurze Ohnmachtsanfälle und Herzrhythmusstörungen.

- Diagnose: Ein erster Verdacht entsteht meist im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung, etwa per EKG. Gesichert wird die Diagnose durch ein Herz-Ultraschall (Echokardiografie) oder ein Schluckecho.

- Behandlung: Herzklappenfehler lassen sich nur mit einer Operation therapieren. Diese kann jedoch ggf. einige Zeit aufgeschoben werden, während die Symptome durch Medikamente kontrolliert werden.

- Operation: Bei leichteren Klappenfehlern kann die betroffene Herzklappe rekonstruiert werden, meistens muss aber eine Herzklappenprothese eingesetzt werden. Ob eine künstliche oder biologische Prothese verwendet wird, hängt vom Einzelfall ab.

- Prognose: Der Eingriff verbessert meistens die Lebensqualität deutlich. Bei einer künstlichen Herzklappe ist die lebenslange Einnahme von blutgerinnungshemmenden Medikamenten erforderlich, biologische Klappen haben dafür den Nachteil einer begrenzten Haltbarkeit.

Artikelübersicht

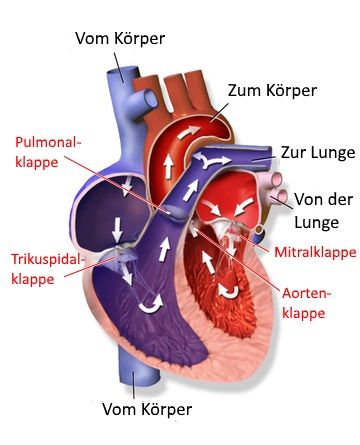

Der menschliche Körper verfügt über vier Herzklappen, die wie Ventile wirken. Sie sorgen dafür, dass das Herz pumpt und das Blut in eine Richtung fließt:

- Aortenklappe: von der linken Herzkammer in die Aorta (Hauptschlagader)

- Mitralklappe: vom linken Vorhof in die linke Herzkammer

- Pulmonalklappe: von der rechten Herzkammer zum Lungenkreislauf

- Trikuspidalklappe: vom rechten Vorhof in die rechte Herzkammer

Vier Herzklappen steuern den Blutfluss im HerzenVier Herzklappen steuern den Blutfluss im Herzen

Sind die Klappen verengt (Stenose) oder schließen nicht richtig, ist ein gestörter Blutfluss die Folge. Das Herz kann die Defizite zwar meist einige Zeit kompensieren. Die Belastung führt schlussendlich aber zu einer schweren Erkrankung bis hin zum plötzlichen Herztod.

In Europa diagnostizieren Experten am häufigsten die Aortenklappenstenose. Diese tritt zumeist bei über 70-Jährigen aufgrund einer Verkalkung der Aortenklappe (Atherosklerose) auf.

Gleich danach kommt der Mitralklappenprolaps, bei dem sich die gleichnamige Klappe während der Kontraktion des Herzens vorwölbt. Die Folge dieser Erkrankung ist die Mitralklappeninsuffizienz.

Ursachen für Herzklappenfehler

Nur ein kleiner Teil der Herzklappenfehler besteht von Geburt an. Zumeist sind krankheitsbedingte Gründe oder Lebensumstände für die Erkrankung verantwortlich.

Betroffen ist in vielen Fällen die linke Herzhälfte mit Aorten- und Mitralklappe. Veränderungen der Klappen in der rechten Herzhälfte (Trikuspidal- und Pulmonalklappe) sind seltener.

Oftmals löst eine Verkalkung die Stenose der Aortenklappe aus.

Gründe dafür sind:

- Der natürliche Alterungsprozess

- Eine ungünstige, cholesterinreiche Ernährung

- Unzureichende Bewegung

Die Mitralklappenstenose hingegen ist zumeist die Folge einer zurückliegenden Streptokokken-Infektion oder eines rheumatischen Fiebers. Selten kann die Herzklappenstenose auch von einer bakteriellen Entzündung der Herzinnenhaut (bakterielle Endokarditis) kommen.

Die Herzklappeninsuffizienz stammt häufig von einem Herzinfarkt, bei dem der Herzmuskel und die Funktion der Klappen geschwächt sind.

Zudem kann eine Infektion des Herzmuskels (durch Viren oder Bakterien) zur Vergrößerung des Herzens führen. Die Folge ist eine undichte Herzklappe.

Symptome bei Herzklappenfehlern

Patienten mit Herzklappenfehlern bleiben zumeist lange Zeit von Symptomen verschont. Erst wenn das Herz empfindlich geschwächt ist, treten erste Beschwerden auf. Diese unterscheiden sich je nach Fehlfunktion.

Typische Symptome für Fehler der linken Herzklappen sind:

- Kurzatmigkeit

- Atemnot

- Schwindel

- kurze Ohnmachtsanfälle

- Herzrhythmusstörungen

In den durch den Rückstau gedehnten Herzhöhlen können sich Blutgerinnsel bilden, die einen Schlaganfall zur Folge haben können.

Bei rechtsseitigen Fehlern der Herzklappen sind insbesondere Wasseransammlungen im Bereich der Leber und Knöchel auffällig. Zudem kommt es zu einem raschen Ermüden sowie zu Atemnot bei körperlicher Belastung.

Symptome der Herzklappenstenose

Bei der Aortenklappenstenose ist der Bereich zwischen der linken Herzkammer und der Aorta betroffen. Meist durch Verkalkung kann das Herz nicht genügend Blut durch den Körper pumpen. Der Herzmuskel ist überlastet und verdickt.

Hat sich der Durchfluss auf etwa 25 Prozent der normalen Blutmenge verringert, treten erste Beschwerden auf: ein Engegefühl in der Brust, begleitet von Schmerzen (Angina pectoris), Atemnot bei körperlicher Betätigung, Schwindel oder Ermüdbarkeit.

Die Mitralklappe liegt zwischen dem linken Vorhof und der linken Herzkammer. Ist die Klappe verengt, kann das Herz nicht ausreichend pumpen. Die Folge ist ein Rückstau des Blutes bis in die Lunge. Die Symptome der Mitralklappenstenose sind Atemnot bei körperlicher Belastung, aber auch bei flachem Liegen sowie nächtlichem Husten.

Besonders auffällig sind die geröteten Wangen und die bläulich schimmernden Lippen. Durch die Überdehnung des linken Vorhofes sind Herzrhythmusstörungen in Form eines rasenden Herzens oder unregelmäßigen Herzschlages zu erwarten. Später kann es zu bleibenden Vorhofflimmern kommen.

Symptome der Herzklappeninsuffizienz

Wird die Mitralklappe zwischen dem linken Vorhof und der linken Herzkammer undicht, kommt es zu einem Rückstau des Blutes. Die Folge ist eine Dehnung der Herzhöhle. Patienten berichten von starkem Herzklopfen (bevorzugt in Linksseitenlage). Weitere Symptome sind Atemnot und nächtliche Hustenanfälle, bedingt durch das Blut, das bis in die Lunge zurückstaut.

Die Aortenklappeninsuffizienz ist oft die Folge einer lange zurückliegenden Krankheit, kann aber auch unmittelbar nach der Infektion auftreten.

Typische Hinweise sind:

- Große Unterschiede zwischen den beiden Blutdruckwerten (etwa 190/50) Pulssynchrones Dröhnen im Kopf

- Atemnot

- Wasseransammlungen in der Lunge

Diagnose von Herzklappenfehlern

Beschwerdefreie Herzklappenfehler werden vom Arzt zumeist zufällig beim Abhören oder im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung entdeckt. Sind bereits Beschwerden aufgetreten, kann der Mediziner durch die Schilderung der Krankengeschichte auf einen Herzklappenfehler aufmerksam werden. Das Ruhe- und/oder das Belastungs-EKG geben erste Auskünfte über den Zustand des Herzens.

Das EKG gibt Aufschluss über die Herzgesundheit. © Volker Werner / Fotolia

Die endgültige Diagnose liefert schließlich die Echokardiografie. Auf dem Ultraschall ist nicht nur die Art des Herzklappenfehlers zu sehen, sondern auch das Ausmaß. So können bei der Stenose auch der Grad der Verkalkung, der Druckgradient und die Klappenöffnungsfläche definiert werden.

Bei der Herzinsuffizienz gibt das Ultraschall Auskunft über den Schweregrad der Undichte. Auch die Größe und die Funktion der betroffenen Herzkammer ist zu sehen. Diese Informationen geben dem Arzt wichtige Hinweise für den künftigen Behandlungsweg.

Noch genauere Auskünfte gibt eine transösophageale Echokardiografie, umgangssprachlich Schluckecho genannt. Die Ultraschalluntersuchung erfolgt dabei nicht von außen, sondern von innen. Mediziner schieben einen dünnen Schlauch über die Speiseröhre in die Nähe des Herzens. Dieser zeigt klare Bilder der Herzklappen.

Eine wichtige Untersuchung, insbesondere bei einer geplanten Operation, ist die Herzkatheteruntersuchung.

Sie gibt Auskunft über:

- Den Druck in den Herzkammern

- Die Förderleistung des Herzens

- Die Druckgradienten an den betroffenen Klappen

Mit einem Herzkatheter können Klappendefekte untersucht werden. © psdesign1 / Fotolia

Therapie von Herzklappenfehlern

Bei einem Herzklappenfehler wird eine Operation im Rahmen der Herzchirurgie notwendig. Allerdings muss diese nicht immer sofort stattfinden. Sind die Beschwerden nur gering oder gar nicht vorhanden, kann der chirurgische Eingriff möglicherweise später erfolgen. Wichtig sind dabei die regelmäßigen Untersuchungen beim Kardiologen, um gravierende Verschlechterungen zu entdecken.

Medikamente können einen Herzklappenfehler nicht korrigieren. Zur Linderung der Symptome stehen aber einige Arzneimittel zur Verfügung:

- Harntreibende Medikamente (Diuretika) gegen Kurzatmigkeit

- ACE-Hemmer, Betablocker oder AT1-Antagonisten bei Vergrößerung der Herzkammern und bei verminderter Pumpleistung

- Betablocker zur Verlangsamung der Herzfrequenz

- Vitamin K-Antagonisten zur Verhinderung von Blutgerinnseln

- Nitratpräparate bei Angina Pectoris

- Antibiotika bei Entzündungen der Klappen

Operation eines Herzklappenfehlers

Bleibt ein Herzklappenfehler unbehandelt, so führt er zwangsläufig zu tödlichem Herzversagen. Im Zuge eines chirurgischen Eingriffes reparieren oder ersetzen Mediziner die Klappe durch eine neue.

Die Rekonstruktion der Herzklappe wenden Experten oft bei leichteren Mitralklappenfehlern an. Die Operation kann minimalinvasiv erfolgen, was eine schnellere Genesung zur Folge hat. Ziel der Operation ist es, die beschädigte Klappe wiederherzustellen.

In der Regel muss der Patient die geschädigte Herzklappe entfernen und durch eine Prothese ersetzen lassen (Herzklappenersatz). Dabei kann es sich um eine mechanische oder eine biologische Herzklappe handeln:

Die mechanische Herzklappe besteht aus Kunststoff und ist daher lange haltbar. Daher wenden Mediziner diese gerne bei jüngeren Patienten an.

Der Nachteil dieser Klappe ist die erhöhte Gefahr der Blutgerinnselbildung. Um diese zu verhindern, werden lebenslang blutgerinnungshemmende Medikamente eingenommen.

Die biologische Herzklappe entstammt der Hirnhaut oder des Herzbeutels von Schweinen, Rindern, Kälbern oder Pferden. Anders als die lange haltbaren Kunststoffklappen haben diese nur eine Haltbarkeit von bis zu 15 Jahren. Daher finden sie oft bei älteren Patienten Anwendung. Medikamente zur Blutgerinnung sind nur die ersten Monate nach der Operation notwendig. Anders als bei der mechanischen Herzklappe sind keine Klickgeräusche beim Herzschlag zu hören.

Chancen und Risiken einer Herzklappenoperation

Die Erfolgsaussichten bei einer Herzklappenoperation sind gut. Beim Großteil der Patienten verbessert sich die Lebensqualität nach dem chirurgischen Eingriff deutlich.

Dennoch birgt die Operation auch Gefahren. Speziell bei einer schweren Herzinsuffizienz kann es nach dem Eingriff zu Komplikationen kommen:

- Wundinfektionen

- Entzündungen der Herzinnenhaut oder des Herzbeutels Herzrhythmusstörungen

- Blutungen

- Blutgerinnungsstörungen

- Herzschwäche

- Infektion der Prothesen-Herz-Innenhaut

Patienten sollten sich nach einer Herzklappen-OP regelmäßig von Ihrem Kardiologen untersuchen lassen und auf einen gesunden Lebensstil achten. Auch mit einer künstlichen Herzklappe ist regelmäßige Bewegung und sanfter Ausdauersport wichtig.