Folgende Organe stehen im Zentrum der Leistungsdiagnostik:

Für die Untersuchung stehen hierfür unterschiedliche Geräte und Untersuchungsmethoden zur Verfügung.

Dazu gehören Untersuchungen von:

Prinzipiell eignet sich die Leistungsdiagnostik auch für Freizeitsportler und Nicht-Athleten. Herzkranke Patienten beispielsweise machen eine Leistungsdiagnostik nach einer Herzbypass-Operation oder einer Stentimplantation. Ziel ist bei diesen Patienten ein langsam ansteigendes körperliches Belastungstraining.

Das häufigste Anwendungsgebiet ist der Sport, insbesondere der Leistungssport.

Typische Beispiele für die Durchführung im Breitensport sind:

- Vorbereitung auf einen Marathon

- Vorbereitung auf einen extremen Wettkampf (zum Beispiel Wüsten-Wettkampf oder Überquerung der Alpen)

In diesen Fällen geht es primär darum festzustellen, ob gesundheitliche Bedenken gegeben sind, die gegen die Belastung sprechen.

Die wichtigsten Untersuchungsergebnisse des Herzens (jeweils in Ruhe und bei Belastung) sind:

- Anzahl der Herzschläge (Herzfrequenz: zwischen 50 und 200 Schlägen/Minute)

- Menge des ausgeworfenen Blutes (Herzschlagvolumen: 80-200ml/Schlag; Herzminutenvolumen: 4-36 l/Minute)

- Muskelarbeit des Herzens (sichtbar im EKG und Herzechokardiographie)

Die wichtigsten Untersuchungsergebnisse der Lunge (jeweils in Ruhe und bei Belastung) sind:

- Anzahl Atemzüge (Atemfrequenz 10-50/Minute)

- Menge ein- und ausgeatmete Luft (Atemzugvolumen: 500-3000ml/Minute)

- Sauerstoffbedarf in Ruhe (150-300ml), bei Belastung (bis zu 6 Litern/Minute)

Die wichtigsten Untersuchungsergebnisse von Muskelkraft und -stoffwechsel sind:

- Milchsäure (Laktat 0,5-1,5mmol/l in Ruhe, Anstieg bis auf > 10mmol/l bei Höchstbelastung)

- Maximalkraft beim Gewichtheben (1RM = Einwiederholungsmaximum ist das Gewicht, das der Athlet maximal 1x heben kann)

Der Ablauf ist standardisiert, um einzelne Messergebnisse zwischen den Tests (liegen teilweise Monate bzw. Jahre auseinander) vergleichen zu können.

Zunächst bestimmt und dokumentiert der Arzt Körpermaße wie Größe und Gewicht. Des Weiteren bestimmen Ärzte die Herzfrequenz unter Ruhebedingungen. Dies erfolgt in aller Regel mit einem Pulsgurt. Im Normalfall trägt der Patient diesen bei der nachfolgenden Belastungsuntersuchung weiterhin, um den Herzfrequenzverlauf unter Belastung zu dokumentieren.

Anschließend führen Ärzte einen sportartspezifischen Belastungstest durch. Dies geschieht meist auf dem Laufband oder dem Fahrradergometer.

Leistungstest auf dem Fahrradergometer @ rh2010 /AdobeStock

Leistungstest auf dem Fahrradergometer @ rh2010 /AdobeStock

Die Belastungssteigerung ist ebenfalls standardisiert, weshalb man auch von einem Stufentest spricht. Die definierten Intervalle betragen 3 Minuten. Dann erfolgt eine kontinuierlich stärkere Belastung.

Meist erreichen Sportler nach 20 bis 30 Minuten die Leistungsgrenze. Die Herzfrequenz steigt mit zunehmender Belastung. Die maximale Herzfrequenz ist abhängig von Trainingszustand und Lebensalter des Athleten.

Die Untersuchung der Funktionsfähigkeit des Stoffwechsels und die Energieverwertung erfolgt mittels Laktattest. Beim Laktattest macht der Athlet zwischen den einzelnen Intervallen eine kurze Pause. Der Arzt nimmt während dieser Pausen Blut aus dem Ohrläppchen ab. So kann er den Laktatwert des Sportlers bestimmen.

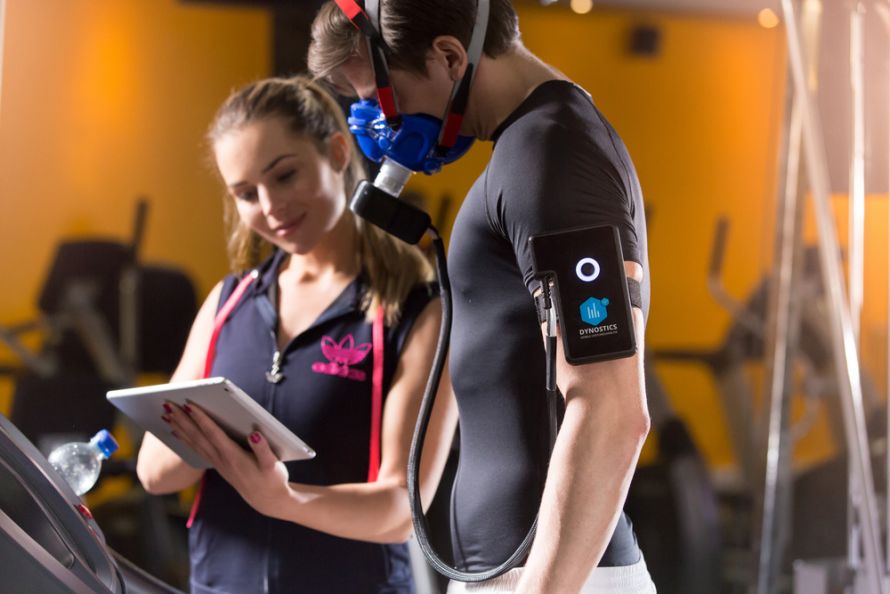

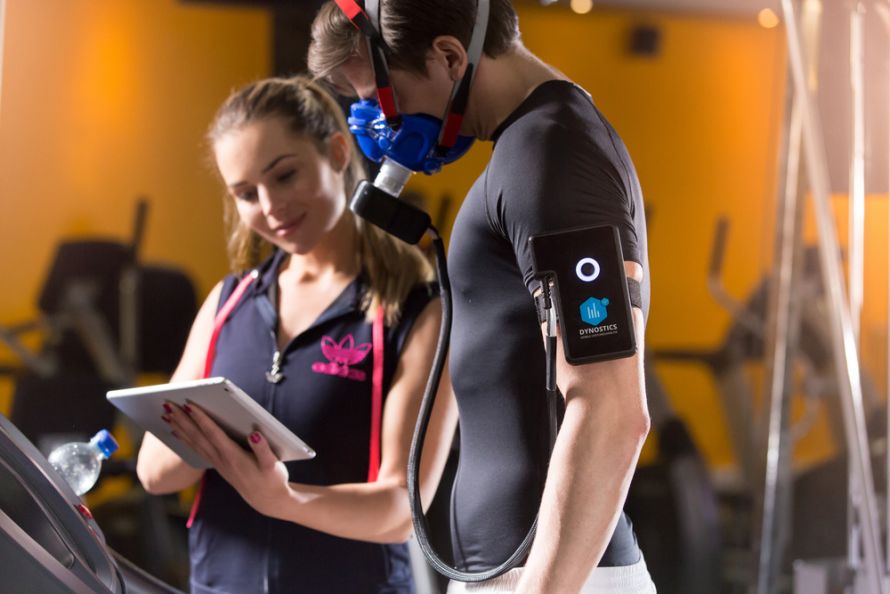

Alternativ kommt die Spiroergometrie zum Einsatz, um die Stoffwechselaktivität genauer zu untersuchen. Die kontinuierliche Messung der Atemgase (Sauerstoff und Kohlendioxid) erfolgt über eine Atemmaske. Eine Pause zwischen den einzelnen Belastungs-Intervallen ist bei der Spiroergometrie nicht notwendig.

Die Spiroergometrie ist ein Verfahren, um die Belastbarkeit von Lunge und Herzkreislaufsystem zu überprüfen @ StefanBartenschlager /AdobeStock

Die Spiroergometrie ist ein Verfahren, um die Belastbarkeit von Lunge und Herzkreislaufsystem zu überprüfen @ StefanBartenschlager /AdobeStock

Für den Trainingserfolg des Athleten ist es wichtig, die eigene Leistungsfähigkeit zu kennen und den Trainingsplan daran auszurichten.

Durch den Laktatwerte und den Anstieg im Verlauf lässt sich die sogenannte anaerobe Schwelle bestimmen. Dies ist der Punkt, an dem der Stoffwechsel mit Sauerstoff (aerob) auf ohne Sauerstoff (anaerob) übergeht. In diesem Bereich liegt die Grenze der Ausdauerbelastbarkeit. Unterhalb dieser Schwelle kann der Athlet üblicherweise eine langdauernde Ausdauerleistung (Marathonlauf) vollbringen.

Der Großteil der Trainingsbelastung sollte beim Ausdauerathleten unterhalb der anaeroben Schwelle sein. Aber auch kürzere und intensivere Trainingseinheiten im Bereich der anaeroben Schwelle sind wichtig, um die Leistungsfähigkeit zu steigern.

Durch derartig hochintensive Trainingseinheiten kann der Sportler gezielte Trainingsreize setzen und seine anaerobe Schwelle verschieben. Dies ermöglicht es, länger höhere Geschwindigkeiten durchzuhalten.

Früher war Laktat der Bösewicht im Ausdauersport, da man davon ausging, dass das Laktat zu Leistungseinbußen führt.

Mittlerweile liegen auch positive Aspekte vor, da Athleten nun wissen, wie sie das Laktat für sich nutzen können. Eine kontinuierliche Leistungssteigerung durch spezifische Trainingsmethoden führt zu einer Erhöhung der Laktatkonzentration.

Eine erhöhte Konzentration führt wiederum zu einer höheren Laktat-Toleranz. Diese besagt, dass der Sportler weniger Leistungseinbußen hat, je besser er mit der erhöhten Laktat-Konzentration zurechtkommt.

Der normale Laktatwert in Ruhe liegt bei 0,5 – 1mmol/l.

Er steigt bei zunehmender Belastung zunächst flach an und steigt ab einem Wert von 4 mmol/l steil an. Wann der Wert steil zunimmt, ist individuell.

Die Laktat-Kurve veranschaulicht die Schwelle zwischen den aeroben (mit Sauerstoff) und anaeroben (ohne Sauerstoff) Stoffwechsel. Die sogenannte anaerobe Schwelle.

Mit zunehmendem Training verschiebt sich diese Schwelle nach rechts (also hin zu einer stärkeren Belastung). Diese Rechtsverschiebung ist zwischen den Leistungstests sichtbar und der Nachweis für einen positiven Trainingseffekt.

Die Laktatmessung erfolgt anhand der Blutprobe aus dem Ohrläppchen @ M. Siegmund /AdobeStock

Die Laktatmessung erfolgt anhand der Blutprobe aus dem Ohrläppchen @ M. Siegmund /AdobeStock

Die VO2max ist eine Abkürzung für die maximale Sauerstoffmenge, die der Athlet aufnehmen kann.

Die Einheit ist ml/Kilogramm Körpergewicht/Minute (ml/kgKG/min).

Ein guter Wert für Frauen liegt bei > 45, bei Männern > 51. Professionelle Ausdauerathleten können bis zu 80 erreichen. Dies bedeutet, dass der Athlet Sauerstoff von über 6 Liter/Minute aufnehmen kann.

Auch Nicht-Athleten können einen Leistungstest durchführen, der für die Trainingsplanung sinnvoll ist.

Ein Ziel kann sein, die Kondition zu verbessern, ohne die Gesundheit zu gefährden oder den Körper zu überfordern. Letzteres geht mit einem deutlich erhöhten Verletzungsrisiko einher.

Bei der Leistungsdiagnostik handelt es sich um eine individuelle Gesundheitsleistung (IGel), die die Krankenkasse nur in Ausnahmefällen übernimmt. Eine Kostenübernahme sollten Sie bereits im Vorfeld klären. Die Kosten belaufen sich auf ca. 150-250 €.

Leistungstest auf dem Fahrradergometer @ rh2010 /AdobeStock

Leistungstest auf dem Fahrradergometer @ rh2010 /AdobeStock