Blasensteine können sowohl direkt in der Harnblase entstehen als auch in der Niere. Von dort gelangen sie durch die Harnleiter in die Blase und werden daher auch als sekundäre Blasensteine bezeichnet.

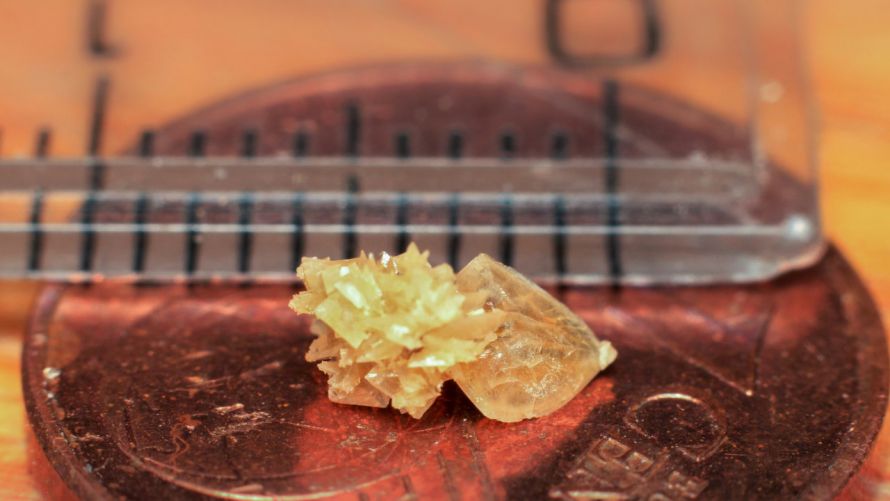

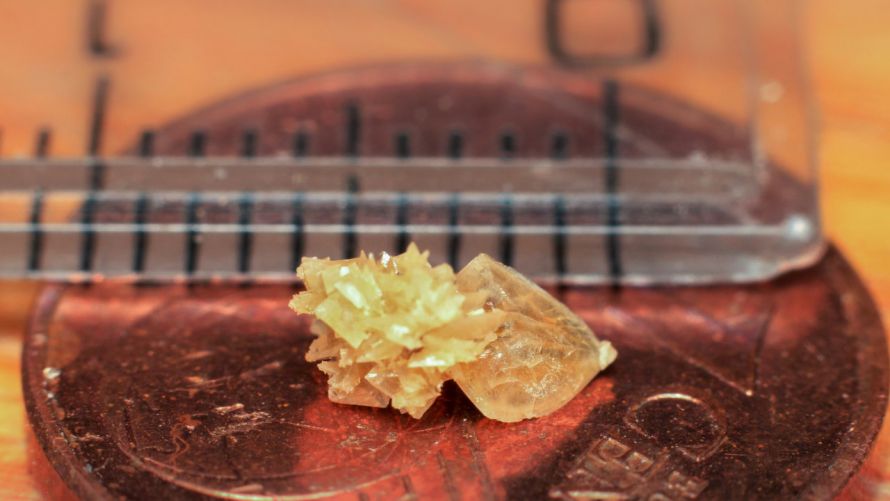

Die Ursache von Blasensteinen sind spezielle Salze im Urin. Normalerweise befinden sie sich aufgelöst im Urin und werden ausgeschieden. Ist die Konzentration des Salzes zu hoch, kristallieren sie jedoch und bilden dadurch kleine Körner, sogenannte Konkremente. Darauf können sich immer neue Schichten kristallisiertes Salz bilden. Dadurch wachsen sie an und können eine Größe erreichen, die zu Beschwerden führt.

Blasensteine bilden sich aus kristallisierten Salzen im Urin © losonsky | AdobeStock

Man unterscheidet Blasensteine anhand ihrer chemischen Zusammensetzung. Die Einteilung von Blasensteinen ist wichtig für die Ursachenfeststellung, Diagnostik und Behandlung. Die Steine bestehen aus unterschiedlichen Salzen:

- Kalziumoxalatsteine (etwa 75 Prozent aller Harnsteine)

- Struvitsteine aus Magnesium-Ammonium-Phosphat (etwa 10 Prozent)

- Uratsteine aus Harnsäure (etwa 5 Prozent)

- Kalziumphosphatsteine (etwa 5 Prozent)

- Zystinsteine (selten)

- Xanthinsteine (selten)

In vielen Fällen schwemmt der Körper die Blasensteine von selbst aus. Dann sind sie harmlos und verursachen keine Beschwerden.

Es kann allerdings vorkommen, dass die Steine den Ausgang zur Harnröhre blockieren und dadurch auch den Harnfluss behindern. Außerdem können sie so groß werden, dass sie nicht mehr mit dem Urin ausgeschieden werden können.

In beiden Fällen kommt es möglicherweise zu folgenden Symptomen:

- Stakkatomiktion (immer wieder unterbrochener Harnfluss),

- häufiger Harndrang mit nur geringen Urinmengen,

- Fremdkörpergefühl,

- Schmerzen am Ende des Wasserlassens (bei Männern teilweise bis in die Spitze des Penis),

- Bauchschmerzen,

- Blasenkrämpfe,

- Blut im Urin,

- Schleimhautreizung und damit verbundene Entzündung der Harnblase,

- Harnverhalt (Urinabgabe nicht mehr möglich).

Die möglichen Ursachen für die Entstehung von Blasensteinen sind vielfältig. Häufig kommen auch mehrere Faktoren bei der Bildung von Harnsteinen zusammen. Zu den Faktoren, die an der Bildung von Blasensteinen beteiligt sind, gehören:

- durch Krankheit bedingte Abflussstörung (zum Beispiel bei einer Prostatavergrößerung),

- Harnwegsinfektion,

- ungünstige Ernährung mit vielen tierischen Fetten und Eiweißen sowie oxalsäurehaltigen Lebensmitteln (zum Beispiel Nüsse, Rhabarber und Kaffee),

- geringe Flüssigkeitsaufnahme,

- einseitige Diät mit vielen Fleisch- und Milchprodukten,

- erhöhte Versorgung mit Vitamin D3,

- Mangel an den Vitaminen B6 und A,

- Fremdkörper in der Blase (zum Beispiel ein Blasenkatheter oder Operationsnähte),

- Osteoporose und damit verbundene größere Freisetzung von Kalzium ins Blut,

- Überversorgung mit Magnesium.

Wenn der Verdacht auf Blasensteine besteht, sollten Sie einen Facharzt für Erkrankungen der Harnwege, einen Urologen, aufsuchen.

Dieser führt zunächst eine Anamnese durch. Dabei befragt er Sie nach Ihren Beschwerden und Ihrer Krankengeschichte. Anschließend führt er eine körperliche Untersuchung durch. Dabei hört er den Bauch mit einem Stethoskop ab und tastet ihn vorsichtig ab. Außerdem werden das Blut und der Urin des Patienten im Labor untersucht.

Darüber hinaus können bildgebende Verfahren zum Einsatz kommen, wie etwa eine Röntgen– oder Ultraschalluntersuchung. Bei diesen Verfahren sind jedoch nur kalziumhaltige Blasensteine auf dem Bild erkennbar, die anderen Arten sind röntgendurchlässig.

Eine weitere Möglichkeit ist die Computertomographie, auch CT genannt. Damit kann der Arzt alle Arten von Blasensteinen erkennen.

Auch eine Zystoskopie (Blasenspiegelung) kann Aufschluss über eventuell vorliegende Blasensteine geben. Dabei wird ein stabartiges Gerät mit einer Kamera in die Blase eingeführt. Der Vorteil ist, der Arzt damit auch andere mögliche Ursachen für die Blockade des Harnflusses erkennen kann.

Die Therapie bei Blasensteinen hängt von der Größe und der Lage der Steine ab. In manchen Fällen ist eine gezielte Entfernung nötig, in anderen kann eine Ausschwemmung von allein erfolgen.

Bestimmte Medikamente und eine Erhöhung der Trinkmenge begünstigen eine Ausschwemmung. Gegen mögliche Schmerzen beim Abgang der Blasensteine kommen Schmerzmittel zum Einsatz.

Manchmal ist eine Behandlung der Steine mit einer sogenannten Chemolitholyse möglich. Dabei werden die Blasensteine durch eine chemische Reaktion aufgelöst oder verkleinert, sodass sie ausgeschwemmt werden können.

In manchen Fällen ist es notwendig, die Steine chirurgisch zu entfernen. Kleinere Steine entfernt der Chirurg bei der Zystoskopie direkt oder zerkleinert sie mit einer Zange.

Eine offene Operation ist heute kaum noch üblich. Sie kann aber beispielsweise notwendig sein, wenn der Arzt bei der Blasenspiegelung nicht in die Blase gelangt, weil sie durch den Stein blockiert wird.

Mittlerweile wird zur Behandlung der Steine häufig die extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) eingesetzt. Dabei werden die Blasensteine mittels Druckwellen in kleinere Steine zertrümmert, die anschließend über den Urin ausgeschieden werden können.