Assisted Hatching ist ein Verfahren, das den Embryo beim Durchbrechen der schützenden Eihülle unterstützt. Es stellt somit eine Art Schlüpfhilfe für den Embryo. Das moderne Verfahren wird im Rahmen der künstlichen Befruchtung angewandt – bei der „In-vitro-Fertilisation“ (IVF) oder der „intrazytoplasmatischen Spermieninjektion“ (ICSI).

Empfohlene Spezialisten

Artikelübersicht

Assisted Hatching - Weitere Informationen

Was ist Assisted Hatching?

Nicht immer verläuft eine künstliche Befruchtung erfolgreich – auch wenn die Eizelle erfolgreich befruchtet wurde. Dies liegt mitunter daran, dass sich der entstandene Embryo nicht aus seiner anfänglichen Schutzhülle zu befreien vermag. Nur dann kann er sich in die Gebärmutterschleimhaut einnisten. Das jedoch ist Voraussetzung für eine Schwangerschaft. Das Assisted Hatching bezeichnet ein Verfahren, das den Embryo beim Durchbrechen der schützenden Eihülle unterstützt. Es ist also eine Art Schlüpfhilfe für den Embryo.

Von der Eizelle bis zum Schlüpfen des Embryos

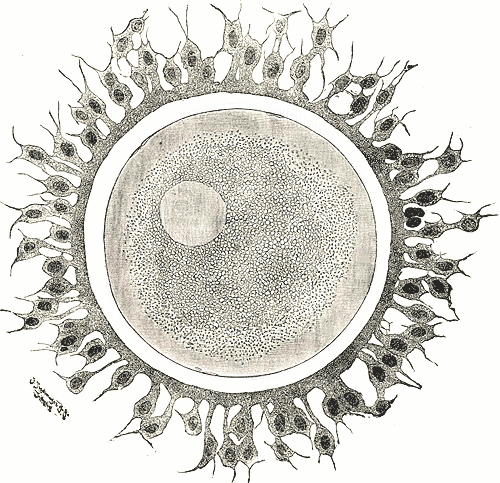

Die Eizelle ist von einer flexiblen, aber stabilen Hüllmembran aus Glycoproteinen umgeben, die Mediziner als Zona pellucida (lateinisch für Glashaut) bezeichnen. Nach Eindringen des Spermiums verhärtet sich die Zona pellucida und verhindert, dass weitere Spermien in die Eizelle eindringen können. Außerdem schützt sie den entstehenden Embryo vor äußeren Einflüssen.

Menschliche Eizelle mit der sie umgebenden Zona pellucida; von Henry Vandyke Carter - Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body (See "Buch" section below) Bartleby.com: Gray's Anatomy, Tafel 3, Gemeinfrei, Link

Direkt nach dem Befruchtungsprozess beginnt sich die Eizelle zu teilen. Nach 24 Stunden ist bereits aus einer Zelle ein Embryo mit vier Zellen entstanden. Im weiteren Verlauf entwickelt sich der Embryo zu einem 8- und dann 16-Zeller. Am 4. Tag wird die sogenannte Morula gebildet, die bereits aus 32 dicht zusammengepackten (=kompaktierten) Zellen besteht. Fünf Tage nach der Befruchtung folgt die einnistungsfähige Entwicklungsstufe – das Blastozystenstadium. In dieser Phase besteht der Embryo aus über 100 Zellen und es bildet sich im Inneren ein mit Flüssigkeit gefüllter Hohlraum. Bereit zur Einnistung in die Gebärmutterschleimhaut, beginnt der Embryo nun aus seiner schützenden Eihülle zu schlüpfen.

Mitunter weist die Eihülle jedoch Veränderungen auf oder ist so dick, dass der wachsende Embryo sie nur schwer durchbrechen kann. Ähnlich wie ein Küken, das Probleme hat, sich aus der Eierschale zu befreien. Hier beginnt das Problem. Denn, ohne aus der Hülle zu schlüpfen, kann sich der Embryo nicht in die Gebärmutterschleimhaut einnisten. In der Folge stirbt der Embryo ab.

Das geschieht beim Assisted Hatching

Es gibt verschiedene Techniken, die den Embryo beim Verlassen der Eihülle unterstützen:

- Die Lasertechnik ist die am häufigsten angewandte Methode. Sie erlaubt ein äußerst präzises und gezieltes Vorgehen und gilt daher als die sicherste Methode. Bei der Behandlung eröffnet oder verdünnt der Reproduktionsbiologe mittels Laserstrahl die feine Eihülle, ohne den Embryo zu beeinträchtigen.

- Eine weitere Möglichkeit ist das Auftragen einer Enzymlösung auf die Zona pellucida. Sie bewirkt, dass die Wände der Schutzhülle dünner werden. Dadurch kann der Embryo die Glashaut leichter durchbrechen und sich in der Gebärmutterschleimhaut einnisten.

- Eine dritte Option bedient sich einer feinen Glasnadel, mit deren Hilfe der Biologe die Zona pellucida einritzt. Da dies manuell geschieht, ist der Erfolg allerdings von der Geschicklichkeit des jeweiligen Arztes abhängig – und naturgemäß mit einem höheren Risiko verbunden.

Wann kommt Assisted Hatching zum Einsatz?

In der Regel besteht eine Behandlung zur künstlichen Befruchtung aus mehreren Behandlungszyklen. Für nur 28 Prozent aller Frauen geht der Kinderwunsch bereits nach der ersten Behandlung in Erfüllung. Das Assisted Hatching ist keinesfalls eine standardmäßige Routinemethode. Es greift erst, wenn die Frau bereits erfolglos mehrere Behandlungszyklen mit IVF oder ICSI durchlaufen hat.

Ist die Frau trotz erfolgreicher Befruchtung und mehrfachen Transfers normal entwickelter Embryonen nicht schwanger geworden, ist es möglich, dass der Embryo nicht in der Lage war, aus seiner Hülle zu schlüpfen und sich somit nicht in die Uterusschleimhaut einnisten konnte. Der Grund liegt meist in einer zu dicken oder verhärteten Eihülle. Diese Veränderungen treten besonders häufig bei Frauen ab dem 37. Lebensjahr auf. Das Phänomen ist aber auch bei Eizellen zu beobachten, die zuvor durch Kryokonservierung eingefroren waren.

Ist Assisted Hatching mit Risiken verbunden?

Die Methode des assistierten Schlüpfens ist nicht ganz unumstritten. Zwar weisen verschiedene Untersuchungen darauf hin, dass das Verfahren die Chancen auf eine Schwangerschaft erhöht – doch aussagekräftige Langzeitstudien fehlen bislang noch. Nach derzeitigen Erkenntnissen beeinträchtigt das Assisted Hatching weder die Erbsubstanz noch die Gesundheit des künftigen Kindes.

Allerdings ist noch nicht geklärt, ob die Methode eine natürliche Einnistungsblockade bei Embryonen mit Gendefekten außer Kraft setzt. Auch eine Verletzung, und damit der Verlust des Embryos ist nicht ausgeschlossen. Wägen Sie daher vor einer Behandlung Risiken und Erfolgschancen sorgfältig mit Ihrem Arzt ab.

Wie hoch sind die Kosten?

Eine Behandlung mit Assisted Hatching kostet zwischen 150 und 170 EUR pro Embryo. Da der Erfolg noch nicht hinreichend nachgewiesen ist, übernehmen weder gesetzliche noch private Krankenkassen die Kosten.

Trotz aller Zweifel: Für Frauen, die bereits mehrere Versuche hinter sich haben, kann Assisted Hatching eine Möglichkeit sein, um sich den Kinderwunsch doch noch zu erfüllen.