Das Durchschnittsalter für das Plattenepithelkarzinom liegt bei 70 Jahren. Männer erkranken häufiger als Frauen. Besonders Hautstellen, die oft in der Sonne sind, sind betroffen. Dazu gehören neben dem Gesicht und den Lippen auch die Hände oder die Kopfhaut. Doch auch die Zunge und der Genitalbereich können von einem Stachelzellkarzinom betroffen sein.

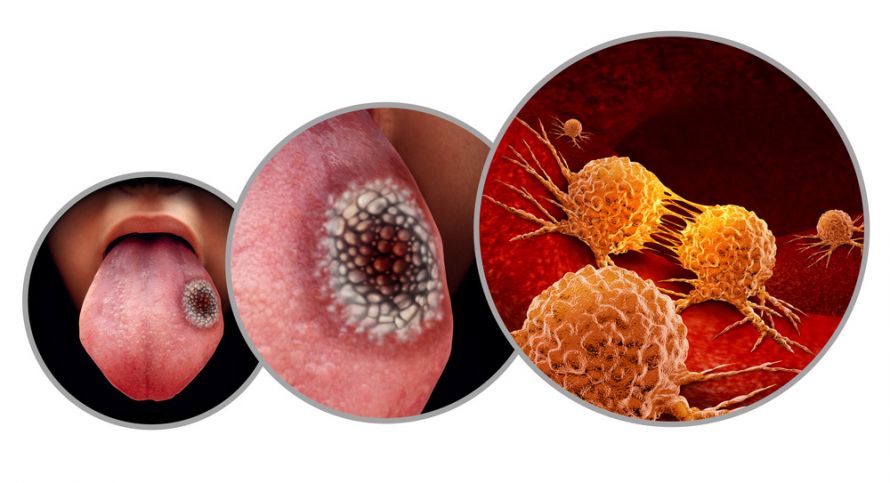

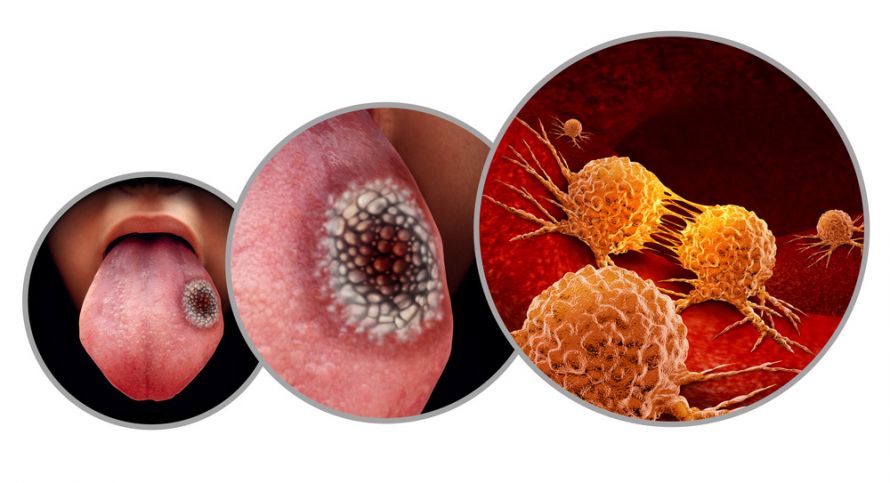

Zunge und Mund werden oftmals durch chronischen Tabak- und Alkoholkonsum geschädigt, was ein Plattenepithelkarzinom begünstigt @ freshidea /AdobeStock

Zunge und Mund werden oftmals durch chronischen Tabak- und Alkoholkonsum geschädigt, was ein Plattenepithelkarzinom begünstigt @ freshidea /AdobeStock

Ebenso wie beim malignen Melanom spielt die UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung bei der Entstehung des Spinalioms eine entscheidende Rolle. Eine Sonnenbestrahlung über mehrere Jahre kann das Erbgut (DNA) in den Zellen der Haut so verändern, dass sie entarten. In vielen Fällen entwickelt sich der Tumor aus einer Krebsvorstufe (Präkanzerose).

Die aktinische Keratose tritt als scharf begrenzte Rötung mit sandpapierartiger Oberflächenstruktur auf. Sie ist an sich zwar nicht bösartig, sie sollten Sie aber aufgrund des Entartungsrisikos trotzdem behandelt lassen. In seltenen Fällen kann ein Spinaliom auch aus chronischen Wunden, Verbrennungsnarben oder anderen Hauterkrankungen entstehen.

Ebenso können krebsauslösende Stoffe wie Arsen und Röntgen- oder Gammastrahlen die Entstehung eines Spinalioms begünstigen. Humane Papillomaviren (HPV) stehen ebenfalls im Verdacht, das Krebsrisiko zu erhöhen. Das Plattenepithelkarzinom der Lippe ist eine Erkrankung, die bevorzugt bei Pfeifenrauchern und Glasbläsern auftritt.

Menschen mit einem geschwächten Immunsystem haben generell ein erhöhtes Risiko, ein Spinaliom zu entwickeln. So erkranken Patienten mit HIV-Infektionen oder Menschen, die immunschwächende Medikamente einnehmen, häufiger. Sie haben zumeist auch einen ungünstigeren Krankheitsverlauf.

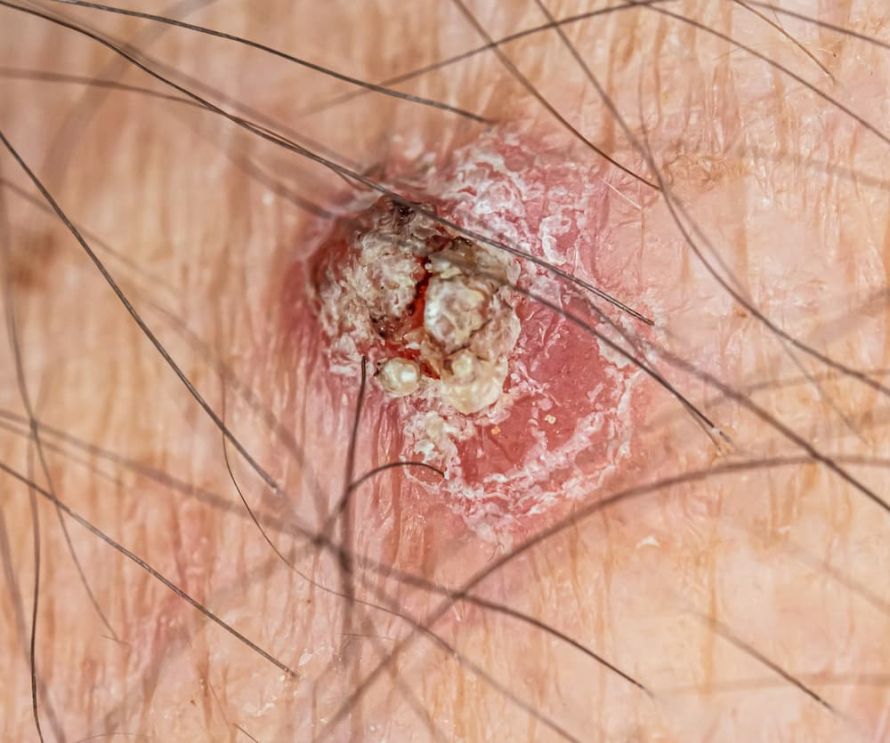

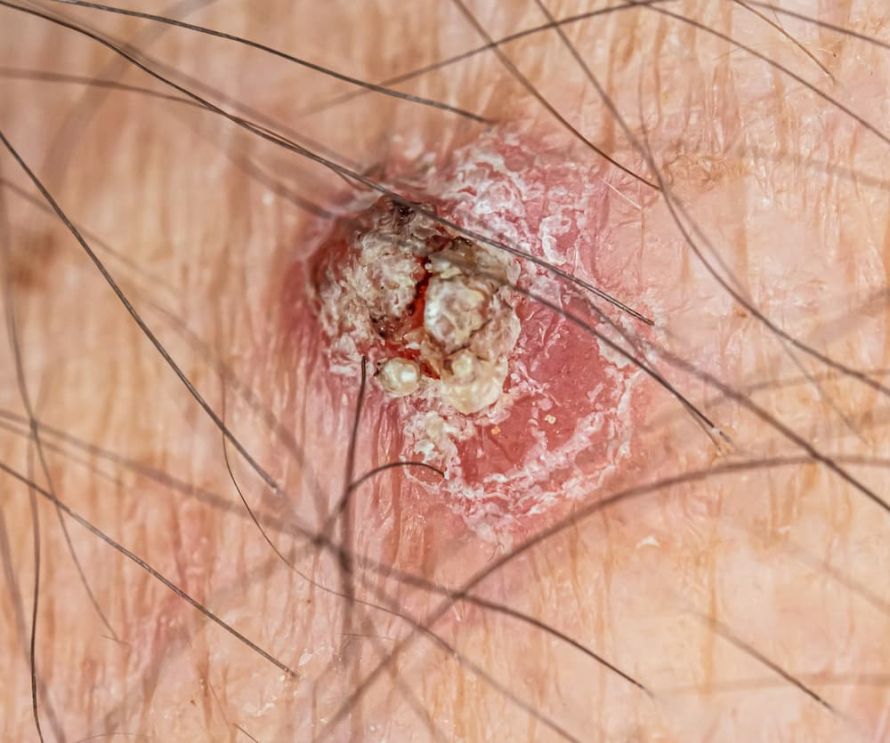

Im Anfangsstadium ähnelt das Spinaliom noch der aktinischen Keratose. Es tritt also in Form von geröteten Flecken mit leichter Schuppung auf. Im Krankheitsverlauf wächst der Tumor knotig mit Schuppen- und Krustenbildung.

Das Plattenepithelkarzinom der Haut (auch Spinaliom, Stachelzellkarzinom) ist der zweithäufigste bösartige Hauttumor @ Luis /AdobeStock

Das Plattenepithelkarzinom der Haut (auch Spinaliom, Stachelzellkarzinom) ist der zweithäufigste bösartige Hauttumor @ Luis /AdobeStock

Die festhaftenden Verhornungen des Tumors lassen sich nicht lösen, beziehungsweise bluten beim Ablösungsversuch. Das Spinaliom bereitet wenig oder gar keine Schmerzen. Es kann aber mit zunehmendem Wachstum in das umliegende Gewebe eindringen und die dortigen Strukturen zerstören. Dabei weist das Spinaliom ein eher langsames Wachstum auf. Phasenweise scheinen sich die Beschwerden zu bessern oder sogar komplett zu verschwinden.

Im Gegensatz zum malignen Melanom metastasiert das Spinaliom eher selten. Plattenepithelkarzinome der Haut metastasieren nur in drei bis fünf Prozent aller Erkrankungsfälle. Tumore der Schleimhäute und der Übergangsschleimhäute sind hingegen aggressiver und weisen eine höhere Metastasierungsrate auf. Dabei sind in der Regel zunächst die Lymphknoten und erst später andere Organe betroffen.

Ein Hautarzt kann die typischen Hautveränderungen schnell als Spinaliom identifizieren. Um die Diagnose zu sichern, entnimmt der Arzt eine Gewebeprobe des Tumors (Biopsie) und lässt sie im Labor untersuchen.

Um das Plattenepithelkarzinom von anderen Tumoren der Haut zu unterscheiden, setzen Experten immunhistochemische Verfahren ein.

Zum Ausschluss einer Metastasenbildung tastet der Arzt die Lymphknoten der Umgebung ab und führt eine Ultraschalluntersuchung durch. Fernmetastasen in anderen Organen kann der Arzt mittels Röntgenuntersuchung oder Computertomographie aufspüren.

Zur Behandlung des Spinalioms können verschiedene Therapieverfahren zum Einsatz kommen.

Dazu gehören:

- Operation

- Bestrahlung

- Chemotherapie

- Immuntherapie

Standardtherapie ist die vollständige operative Entfernung des Tumors. Sind die Lymphknoten auch befallen, werden diese ebenfalls entfernt. Wenn eine Operation nicht möglich ist, können Ärzte den Tumor vereisen oder mittels photodynamischer Therapie behandeln. Bei diesem Verfahren werden durch bestimmte Prozesse toxische Substanzen erzeugt, die den Tumor schädigen. Auch eine lokale Chemo- und Immuntherapie gehört zu den Therapieoptionen.

Im fortgeschrittenen Stadium oder bei Metastasen in anderen Organen behandeln Ärzte das Spinaliom mit einer systemischen Chemotherapie. Dabei erhalten die Patienten Substanzen, die das Zellwachstum und die Zellteilung im gesamten Körper hemmen.

Nach erfolgreicher Behandlung müssen die Patienten alle drei bis sechs Monate zur Nachkontrolle. Dies ist wichtig, um mögliche Metastasen oder Rückfälle frühzeitig zu entdecken. Betroffene müssen das UV-Licht weitgehend meiden, ihre Haut regelmäßig kontrollieren und bei Auffälligkeiten direkt einen Hautarzt aufsuchen.

Die Prognose des bösartigen Tumors hängt vor allem von der Lokalisation und der Größe der Geschwulst ab. Auch die Eindringtiefe, der Feinaufbau des Tumors sowie das Vorliegen einer Therapie, die das Immunsystem schwächt, beeinflussen den Krankheitsverlauf.

Plattenepithelkarzinome, die im Durchmesser kleiner als zwei Zentimeter sind, bilden selten Metastasen und haben daher eine gute Prognose. Sie lassen sich mittels Operation und Chemotherapie behandeln. Da sie allerdings häufig zu Rückfällen neigen, ist eine endgültige Heilung in den meisten Fällen nicht möglich.

Vorhandene Metastasen und eine späte Behandlung verschlechtern die Prognose deutlich. Insgesamt ist die Letalität eher gering. Die 5-Jahres-Überlebensrate liegt bei 70 Prozent. Das bedeutet, dass fünf Jahre nach Diagnosestellung noch rund 70% aller Spinaliom-Patienten leben.

Das

Das