Bei refraktiven Operationsmethoden handelt es sich um Behandlungsmethoden zur Korrektur von Fehlsichtigkeiten.

Weit verbreitet sind die Operationsmethoden mit dem Laser (in der Regel Excimer-Laser) an der Hornhaut, z.B. LASIK. In einigen Fällen kommt eine Laserbehandlung jedoch nicht in Frage, daher kann alternativ ein refraktiver Linsenaustausch sinnvoll sein.

Das ist vor allem bei Patienten mit starker Fehlsichtigkeit oder mit zusätzlicher Alterssichtigkeit der Fall. Bei einem refraktiven Linsenaustausch entfernen Ärzte die natürliche Linse und setzen eine Kunstlinse ein.

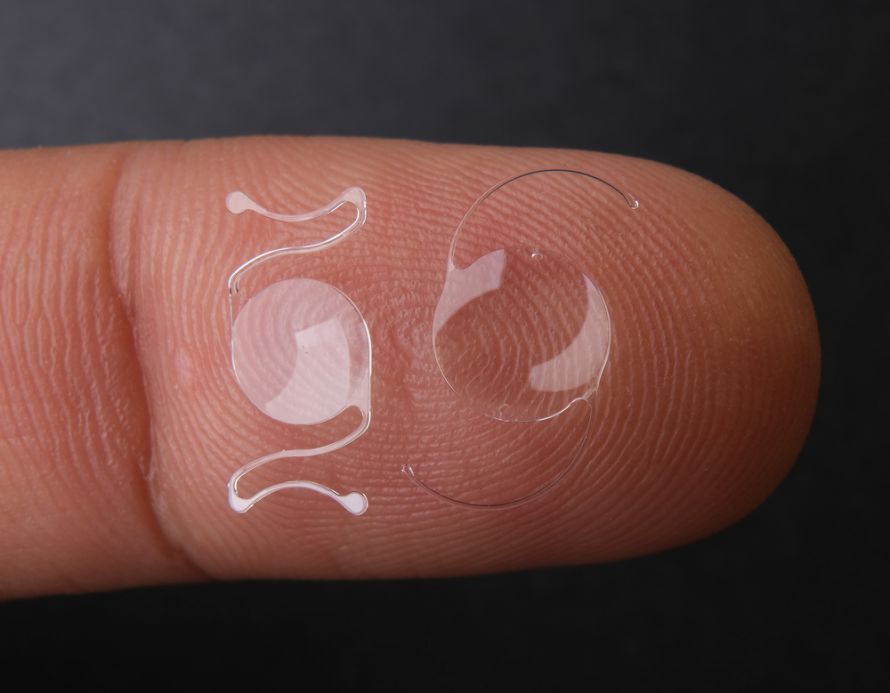

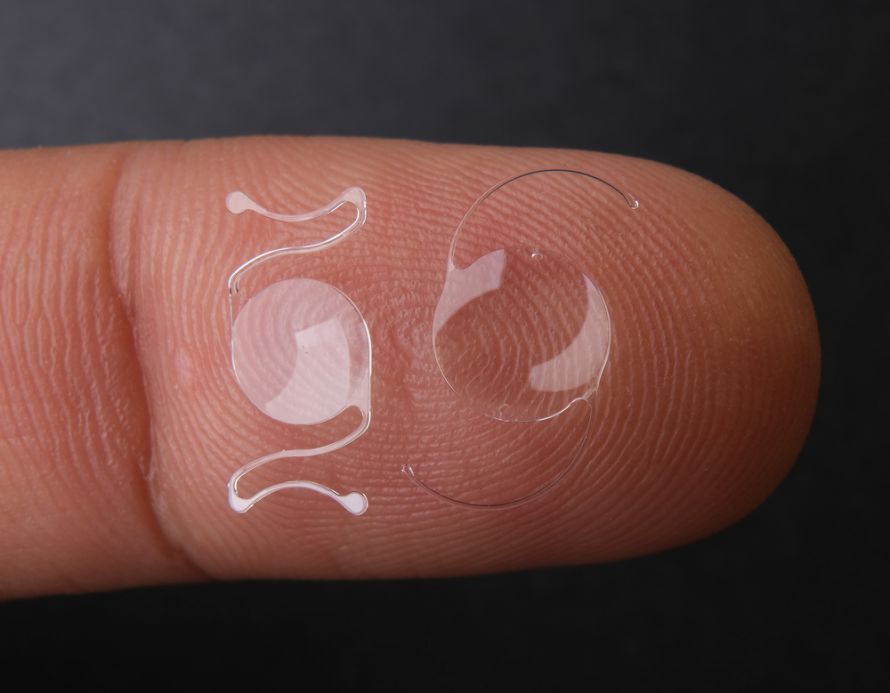

Zwei Typen künstlicher Augenlinsen @ Mohammed /AdobeStock

Zwei Typen künstlicher Augenlinsen @ Mohammed /AdobeStock

Seit dem 13. Jahrhundert versucht der Mensch, Sehfehler mit Sehhilfen zu beheben. Die erste intraokulare Augenlinse entstand 1949 durch Sir Harold Ridley (1906 – 2001).

Ridley beobachtete zur Zeit des Krieges, dass Splitter aus Acrylglas von Flugzeug-Cockpits nach Abstürzen keine Immunreaktionen im Auge auftraten.

Auf Basis dieser Entdeckung entwickelte Ridley die erste künstliche Linse, die er zunächst geheim erfolgreich einsetzte. Im Jahr 2000 schlug ihn Queen Elizabeth II. aufgrund seiner Verdienste in der refraktiven Chirurgie zum Ritter.

Seitdem erzielte die Forschung wesentliche Fortschritte, künstliche Linsen ins Auge einzusetzen. Seitdem konnten viele Menschen wieder besser sehen. Das Komplikationsrisiko ist bei diesem Eingriff sehr gering.

Ein refraktiver Linsenaustausch ist bei starker Kurz- oder Weitsichtigkeit sinnvoll. Insbesondere ab dem 45-50. Lebensjahr, wenn die eigene Linse durch Alterssichtigkeit nicht mehr nah sehen kann.

Durch den Einsatz einer Ersatzlinse geht die natürliche Brechkraft (Akkomodationsfähigkeit) der körpereigenen Linse verloren. Deshalb führen Ärzte den refraktiven Linsenaustausch erst nach Einsetzen der Alterssichtigkeit durch.

Die Kunstlinse ist auf eine bestimmte Distanz eingestellt. Üblicherweise wählen Ärzte beim Linsenaustausch eine Brechkraft, die eine scharfe Fernsicht ermöglicht. Für die Nähe, beispielsweise zum Lesen, ist dann eine Sehhilfe (Brille oder Kontaktlinsen) notwendig.

Individuelle Wünsche und Gewohnheiten sowie der Aufbau des Auges entscheiden darüber, welche Kunstlinse zum Einsatz kommt.

Gewöhnliche Kunstlinsen für das Auge (Intraokularlinsen) sind üblicherweise als Monofokallinsen verfügbar und passen die Brechkraft des Auges an. Normalerweise setzen sie Ärzte bei der Katarakt-Operationen zur Behandlung des Grauen Stars ein. Auch hier korrigiert sie Kurz- oder Weitsichtigkeit.

Monofokale Linsen schaffen keinen Ausgleich bei Hornhautverkrümmungen oder Alterssichtigkeit. Daher ist trotz des refraktiven Linsenaustauschs in vielen Fällen eine Sehhilfe erforderlich.

Es gibt spezielle Kunstlinsen, die durch weitere Modifizierungen zusätzliche Eigenschaften anbieten.

So decken Multifokallinsen ein Brennweiten-Spektrum ab und ermöglichen scharfes Sehen in der Nähe und Ferne.

Torische Intraokularlinsen hingegen gleichen eine Hornhautverkrümmung aus.

Da es sich bei einem refraktiven Linsenaustausch häufig um eine kosmetische Indikation handelt, ist eine sorgfältige Voruntersuchung besonders wichtig.

Dadurch reduzieren sich Risiken und Enttäuschungen beim Patienten. Daher sollte der Arzt den Patienten im Vorfeld ausführlich aufklären und abklären, ob der Patient eine komplette Brillenlosigkeit anstrebt?

Die Voruntersuchungen vor einem refraktiven Linsenaustausch beinhalten:

- Eine augenärztliche Untersuchung, auch mit erweiterter Pupille

- Bestimmung der Sehschärfe und Korrekturbedürftigkeit

- Messung des Augeninnendrucks

- Vermessung der Pupillenweite (auch bei Dämmerung)

- Beurteilung der Hornhaut-Dicke, -Oberfläche und –Qualität

- Vermessung der Augenlänge

- Untersuchung der Tränenflüssigkeit und des Dämmerungs- und Kontrastsehens

Der refraktive Linsenaustausch entspricht prinzipiell der Operation des Grauen Stars.

Dabei entfernen Ärzte die natürliche Linse und setzen eine Kunstlinse ein. Dafür setzen sie winzige, selbstverschließende Schnitte am Rande der Hornhaut (zwischen 1,8 und 3,0 mm). Die Operationsinstrumente und die Kunstlinse führen sie durch die Schnitte ein.

Bei der Entnahme der natürlichen Linse öffnen die Mediziner die Linsenhülle und saugen den Linseninhalt ab. In den klaren Kapselsack setzen sie eine faltbare Kunstlinse ein, die sich dort mit kleinen Haltebügeln stabilisiert. Sie müssen sie nicht annähen.

In Abhängigkeit von der Fehlsichtigkeit und den Erwartungen des Patienten setzen Ärzte eine Kunstlinse mit verschiedenen optischen Eigenschaften ein. Die genaue Bestimmung und Festlegung der Linse erfolgt im Vorfeld.

Folgende Linsen sind für den refraktiven Linsenaustausch möglich:

- Monofokallinsen (Einstärken-Linsen):

Diese Linsen korrigieren Weitsichtigkeit oder Kurzsichtigkeit. Nach dem refraktiven Linsenaustausch können Sie in einer bestimmten Entfernung ohne Brille scharf sehen (z.B. in der Ferne).

Die modernen Kunstlinsen sind faltbar und bestehen aus hochwertigen Materialien wie Akrylaten oder Silikon. Sie sind sehr gut verträglich.

Ein UV-Filter ist heute Standard, vermehrt sind auch Kunstlinsen mit Blau- oder Violettlicht-Filtern verbreitet. Sie bieten der Netzhaut zusätzlich Schutz vor schädlichen Einflüssen und erreichen ein verbessertes Kontrastempfinden (z.B beim Autofahren).

Ein besserer Kontrast lässt sich auch mit asphärischen Linsen erzielen, was bei weiter Pupille und Dämmerung nützlich ist. Da sich ihre Form nicht verändert, ist eine Akkommodation (Einstellung auf Ferne und Nähe) nicht möglich. Sie benötigen daher eine Lesebrille.

Haben Sie neben der Weit- oder Kurzsichtigkeit auch eine Hornhautverkrümmung (Astigmatismus), dann sind torische Linsen empfehlenswert. Um den Astigmatismus zu korrigieren, markiert der Arzt vor der Operation die torische Linse an der Hornhaut.

Die strichförmigen Markierungen am Rande der Linsenoptik sind für die richtige Positionierung im Auge wichtig.

- Multifokallinsen (Mehrstärkenlinsen):

Diese Linsen besitzen mehrere Brennpunkte, wodurch im Idealfall alle Tätigkeiten im Alltag später ohne Brille möglich sind.

Dabei stehen je nach Bedürfnis unterschiedliche Multifokallinsen zur Verfügung. Daher sollten Sie mit Ihrem Arzt im Vorfeld abklären, in welchem Abstand Sie brillenlos sehen möchten. Auch welche Tätigkeiten Sie hauptsächlich nachgehen, sollten Sie Ihrem Arzt mitteilen.

Da es auch optische Nachteile gibt (vermehrte Lichtkränze um Lichtquellen), ist ein ausführliches Gespräch unerlässlich.

Die akkommodativen Linsen eignen sich für die Korrektur der Alterssichtigkeit.

Das Prinzip funktioniert so: Kräftevektoren sorgen für Vorwärtsbewegungen der Linsenoptik im Auge beim Betrachten eines nahen Objekts sein.

Leider hat sich dieser Mechanismus als gering wirksam erwiesen. Sie sind aber im Vergleich zu Multifokallinsen ohne Nebenwirkungen.

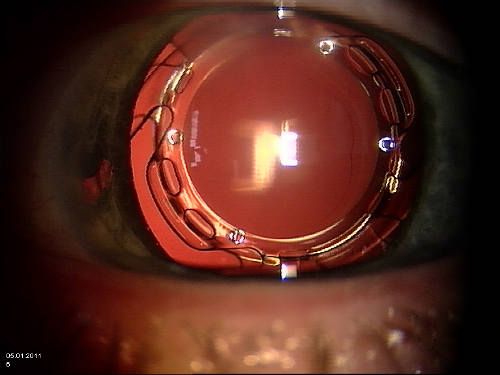

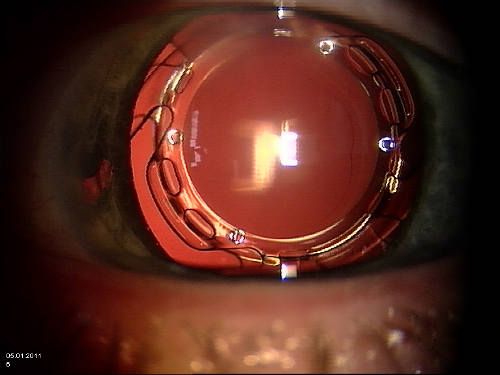

Akkommodative Linse mit doppelter Optik am ersten Tag nach der Operation. Bei diesem Linsenmodell bewegt sich nur der vordere Anteil der Linse, der eine besonders starke Brechkraft beinhaltet, nach vorne, wodurch ein relativ guter Effekt möglich ist.

Der refraktive Linsenaustausch erfolgt in der Regel ambulant und in örtlicher Betäubung. Der Patient erhält eine Spritze neben dem Auge oder Betäubungstropfen/-gelen.

Welche Art der Betäubung zum Einsatz kommt, hängt von individuellen Faktoren ab. Eine komplikationslose Operation dauert 10 bis 15 Minuten.

Nach dem refraktiven Linsenaustausch müssen Sie einige Wochen lang regelmäßig Augentropfen einnehmen. Sie enthalten ein Kortisonpräparat, häufig in Kombination mit einem Antibiotikum, die Entzündungen verhindern.

Das Komplikationsrisiko ist insgesamt sehr gering, obwohl Ihr Arzt Sie über mögliche Komplikationen, wie z.B. Infektionsrisiko, aufklären muss.

Eine häufig auftretende Spätkomplikation ist der Nachstar, der durch eine Eintrübung des Kapselsackes, in der die Kunstlinse sitzt, entsteht.

Für den Patienten bedeutet das eine langsame Sehverschlechterung, die Monate bis Jahre nach dem refraktiven Linsenaustausch auftreten kann. Dieses Phänomen tritt häufiger auf, je jünger der Patient ist. Ärzte entfernen den Nachstar unkompliziert mittels Lasereingriff.

Abhängig vom Typ der Linse gibt es auch spezifische optische Nebenwirkungen wie:

- Vermehrte Blendung

- Doppelbilder

- Kontrastreduktion

Nach dem refraktiven Linsenaustausch muss der Patient über einige Wochen regelmäßig Augentropfen einnehmen. Während des Heilungsprozesses erfolgen regelmäßige Kontrollen beim Augenarzt, um sicherzustellen, dass die Heilung angemessen und ohne Komplikationen erfolgt.

Außerdem sollten Sie während dieser Zeit auf Schwimmen und Saunieren verzichten, um das Infektionsrisiko nicht zu erhöhen. Auch körperliche Schwerstarbeiten sollten Sie vermeiden. Sie sollten außerdem in den ersten Tagen darauf achten, das Auge nicht zu reiben.

Langfristig besteht keinerlei Beeinträchtigung hinsichtlich sportlicher Betätigung. In den ersten Wochen nach dem refraktiven Linsenaustausch sollten Sie jedoch die sportliche Tätigkeit einschränken.

Der refraktive Linsenaustausch stellt eine zuverlässige und sichere Methode für die Korrektur von Fehlsichtigkeiten jeder Art dar. Sie eignet sich vor allem als Alternative oder Ergänzung zur refraktiven Hornhautchirurgie.

Eine sorgfältige Voruntersuchung und Besprechung aller Vor- und Nachteile ist unerlässlich. Auf mögliche Komplikationen sollte Ihr Arzt Sie hinweisen.

Zwei Typen künstlicher Augenlinsen @ Mohammed /AdobeStock

Zwei Typen künstlicher Augenlinsen @ Mohammed /AdobeStock