Bei Säuglingen müssen die einzelnen Schädelplatten über die noch weichen Schädelnähte beweglich miteinander verbunden sein. Nur so erhält das sich noch weiter entwickelnde und dabei wachsende Gehirn ausreichend Platz im Schädel. Nicht immer sind alle Schädelnähte von einer Kraniosynostose betroffen.

Auch kann sich das Ausmaß einer Kraniosynostose während des Wachstums verändern.

Eine Kraniosynostose kann zu neurologischen Beeinträchtigungen führen wie:

- Intelligenzminderung

- Sehstörungen

- Schmerzen

Ebenfalls führt es zu ästhetischen Symptomen wie:

- Asymmetrien

- Auffälligen Kopfformen

- Gesichtsdeformationen

Die Verknöcherung der Schädelnähte erfolgt über ein feines Zusammenspiel der Schädelbasis und der Hirnhäute mit dem Schädelknochen. Dabei gibt das Gehirnwachstum für das Ausmaß und Tempo den Takt vor.

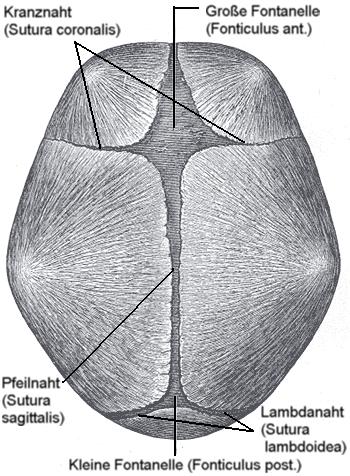

Als wichtige und allgemein bekannte Punkte sind hier die große Fontanelle und die kleine Fontanelle zu nennen. Diese sind zwei an Schnittpunkten der Schädelnähte befindliche Öffnungen aus Bindegewebe.

Die Fontanellen sind Dehnungsreserven und leicht am Säuglingskopf zu ertasten. Die kleine Fontanelle schließt sich bereits in einem Alter von circa 2-5 Monaten, die große erst mit gut zwei Jahren.

Bei einjährigen Säuglingen ist das Hirnschädelwachstum zu 90 Prozent abgeschlossen. Im Alter von zwei Jahren haben sich die Schädelnähte geschlossen und das restliche Knochenwachstum läuft wesentlich langsamer ab.

Kraniosynostose ist der Oberbegriff für vorzeitige Schädelverknöcherungen bei Föten und Säuglingen. Entsprechend der betroffenen Schädelnaht existieren bestimmte Begriffe:

Die Frontalnahtsynostose bezieht sich auf die Verknöcherung der in der Stirn senkrecht verlaufenden Frontalnaht. Dadurch ist keine normale Ausbildung der Stirnbreite möglich. Stattdessen kommt es zu einer kugelförmigen Stirn, mangelhaften Abdeckung der seitlichen Augenhöhlen und eingezogenen Schläfen.

Bei der verfrühten Verknöcherung der Sagittalnaht, die zwischen vorderer und hinterer Fontanelle liegt, ist das Breitenwachstum im Scheitelbereich beeinträchtigt. Als Ausgleich wölben sich Stirn und Hinterkopf überdurchschnittlich vor, wodurch ein schmaler, langgestreckter Kopf entsteht.

Eine asymmetrische Stirn entsteht, wenn die Koronarnähte betroffen sind. Diese liegen an der rechten und linken Kopfseite im Bereich des Haaransatzes. Experten nennen sie auch anteriore Plagiocephalie. Die betroffene Seite ist hier flacher.

Hinzu kommen häufig:

- Eine deutliche Vorwölbung der Stirn auf der anderen Seite

- Veränderungen im Augenhöhlenbereich, wodurch das Auge vergrößert wirkt. Auch im Ohrbereich oder an der Nase können Abweichungen auftreten.

Asymmetrien am Hinterkopf kommen meist von Verknöcherung von einer der beiden Lambdanähte am Hinterhaupt. Bei einer solchen - meist einseitig auftretenden - Lambdanahtsynostose flacht der Hinterkopf auf einer Seite ab.

In der gegenseitigen Scheitelregion kommt es zu einem Ausgleichswachstum. Der „posterioren Plagiocephalie". Aufgrund dieser Asymmetrie erscheinen die Ohren meist ungleich positioniert.

Bei einem Microcephalus sind sämtliche Schädelnähte vorzeitig verknöchert. Die Folge ist eine extrem kleine Kopfform und eine stark beeinträchtigte Gehirnentwicklung.

Folgende Symptome treten auf:

- Die von einer Kraniosynostose ausgelöste Wachstumsstörung des Schädels erkennen Sie durch eine Asymmetrie von Kopf oder Gesicht.

- Durch den zu kleinen Schädelinnenraum kommt es zum sogenannten erhöhten intrakraniellen Druck. Dabei drückt das wachsende Gehirn von innen gegen den zu kleinen und vorzeitig verfestigten Schädel.

- Schädigungen des Gehirns einschließlich Sehstörungen sind typische Folgen.

- Verformungen im Gesichtsbereich stellen kein rein ästhetisches Problem dar, sondern können obendrein zu Funktionsbeeinträchtigungen der Atemwege kommen.

- Außerdem können verkleinerte Augenhöhlen den Lidschluss erschweren.

Der Verdacht auf eine Kraniosynostose erfolgt oft schon beim Anblick der typischen Kopfform-Veränderungen. Der Schädelindex gibt Ärzten zusätzliche Orientierung.

Röntgen- und Computertomografieaufnahmen mit dreidimensionalen Darstellungen der Schädelverhältnisse sichern die Diagnose. Diese Informationen helfen dem Arzt, um die spätere Therapie vorzubereiten.

Ergänzende Diagnoseverfahren sind das EEG zur Messung der elektrischen Hirnströme, weitere neurologische Untersuchungen sowie eine augenärztliche Überprüfung.

Zur Therapie einer Kraniosynostose kommen ausschließlich operative Maßnahmen infrage.

Bis zum dritten Lebensmonat können Ärzte bei einer endoskopischen Operation eine begrenzte Menge Knochen an der verknöcherten Schädelnaht entnehmen.

Anschließend trägt das Kind bis zum vollendeten 18. Lebensmonat einen speziellen Helm. Dieser sorgt dafür, dass der Schädel eine normale Kopfform annimmt. Zwischen dem fünften und dem 12. Lebensmonat können Ärzte im Zuge einer Operation dauerhaft die endgültige gleichmäßige Kopfform herstellen.

Ein spezieller Helm hilft, den Schädel des Kindes in eine regelmäßigere Form zu bringen @ peter /AdobeStock

Ein spezieller Helm hilft, den Schädel des Kindes in eine regelmäßigere Form zu bringen @ peter /AdobeStock

Ärzte behandeln Kraniosynostosen meist schon innerhalb des ersten Lebensjahres operativ, da der Knochen leichter formbar ist.

Außerdem nimmt die Fähigkeit der Knochenneubildung erheblich ab. Trotzdem können auch ältere Kinder operiert werden.

Das sind die häufigsten Operationsmethoden:

- Fronto-orbitale Umformung

Die fronto-orbitale Umformung ist die am häufigsten ausgeführte Operation zur Behebung von Fehlbildungen und Funktionsstörungen im Stirnbereich.

Dabei werden Knochenteile entnommen, umgeformt und wieder eingesetzt. Die dabei verwendete unterstützende Platte besteht aus resorbierbarem Material, das sich allmählich auflöst. Die zarte Narbe liegt gut hinter der Haarlinie verborgen.

- Parieto-okzipitale Umformung

Diese Operationsmethode kommt zur Umformung des Hinterkopfes zum Einsatz, beispielsweise bei der Lambdanahtsynostose. Hierfür stehen mehrere Operationstechniken zur Verfügung.

Die Dekompressionsoperation kommt im Schädelbereich des behaarten Kopfes zur Anwendung. Dabei führt der Chirurg im Schädelknochen strahlenförmige Schnitte aus.

Die Knochenlaschen drücken das wachsende Gehirn auseinander. Später verschmelzen die Knochenteile miteinander. Eine Dekompressionsoperation ist bis zum Ende des dritten Lebensmonats möglich.

Der Erfolg einer chirurgischen Kraniosynostose-Behandlung ist von Dauer. Der Heilungsverlauf ist im Allgemeinen gut. Meistens lässt sich die auffällige Schädelform praktisch komplett beseitigen.

Auch die kosmetischen Erfolge im Gesichtsbereich sind überaus gut.

E

E