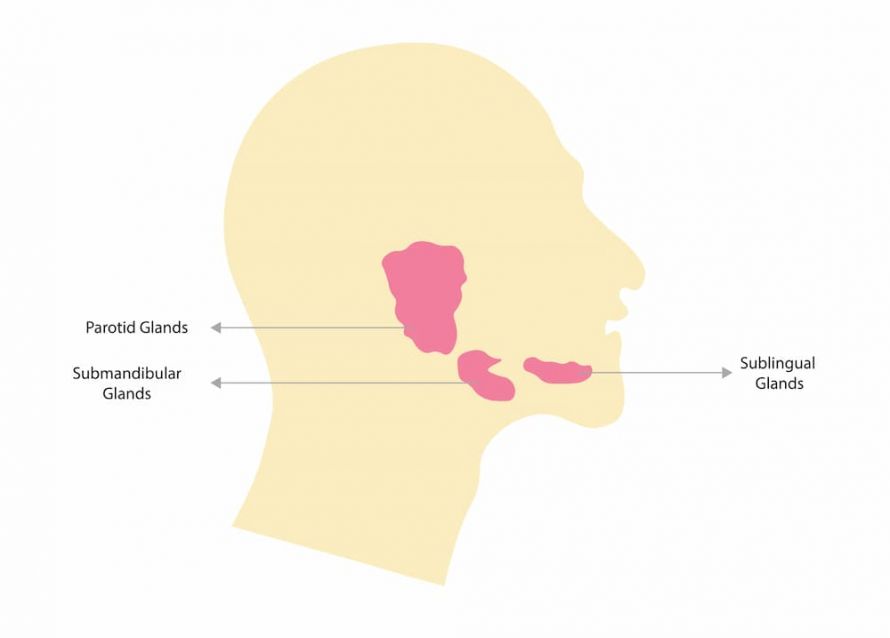

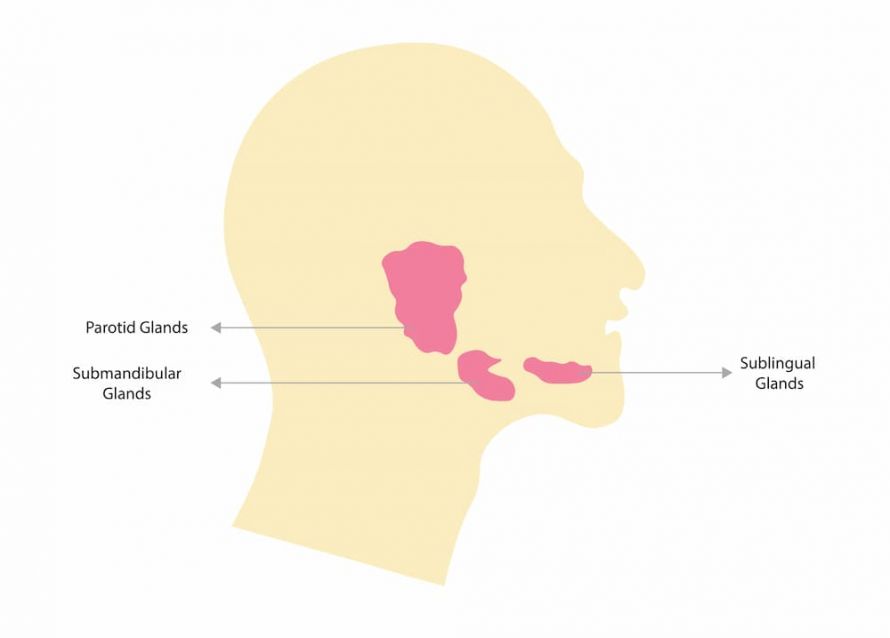

Um den Speichel zu produzieren, der die Nahrung zerkleinert, hat der Mensch drei große Speicheldrüsen:

- Die Ohrspeicheldrüse (Glandula parotis)

- Die Unterkieferspeicheldrüse (Glandula mandibularis)

- Die Unterzungenspeicheldrüse (Glandula sublingualis)

Die Lage der drei großen Speicheldrüsen @ Jeniffer /AdobeStock

Die Lage der drei großen Speicheldrüsen @ Jeniffer /AdobeStock

Daneben haben wir etwa 600 bis 1.000 weitere kleine Speicheldrüsen, die sich in der Mundschleimhaut befinden. In all diesen Speicheldrüsen kann es zu einer Krebserkrankung kommen.

Die internationale Klassifikation unterscheidet 9 gutartige und 18 bösartige Krebserkrankungen der Speicheldrüsen. In den meisten Fällen liegt ein pleomorphes Adenom oder Zystadenolymphom (Warthin-Tumor) der Ohrspeicheldrüse vor. Beides sind gutartige Krebsgeschwülste, die wesentlich öfter vorkommen als bösartige.

Bei den bösartigen Tumoren gibt es das Mukoepidermoide Karzinom, das Adenoid-zystische Karzinom oder das Akinuszellkarzinom. Sie sind in den meisten Fällen in der Unterkiefer- oder Unterzungenspeicheldrüse anzutreffen. Auch Metastasen (Absiedelungen) einer anderen Geschwulst im Bereich der Speicheldrüsen kommen vor. In ganz seltenen Fällen sind die kleinen Speicheldrüsen von einer bösartigen Krebserkrankung betroffen.

Der gutartige Speicheldrüsenkrebs zeichnet sich durch ein langsames Wachstum aus. Daher haben Betroffene zunächst keine Beschwerden. Eine gutartige Geschwulst macht sich durch eine sicht- und tastbare Schwellungbemerkbar, die üblicherweise nicht schmerzhaft ist.

Engt die Geschwulst den Ausgang der Drüse ein, kann es zu einer schmerzhaften Entzündung der Speicheldrüse kommen.

Krebsgeschwüre in der Unterkieferspeicheldrüse sind zu 50 Prozent bösartig und führen zu einer Lähmung des Gesichtsnervs (Nervus facialis). Eine Beeinträchtigung der Gesichtsmuskulatur, eine gestörte Mimik, ein „schiefes“ Lächeln und eine undeutliche Sprechweise sind die Folge.

Bösartige Geschwülste sind oft schmerzhaft. Im fortgeschrittenen Erkrankungsstadium können weitere Symptome auftreten:

- Schwellungen

- Verminderter Speichelfluss und Mundtrockenheit

- Missempfindungen

- Schmerzen

- Einseitige Lähmung der Gesichtsmuskulatur

Schwellungen sind typisch für einen Speicheldrüsenkrebs @ Missleestocker /AdobeStock

Schwellungen sind typisch für einen Speicheldrüsenkrebs @ Missleestocker /AdobeStock

Die genauen Ursachen sind bisher unbekannt. Die meisten Geschwülste treten spontan und ohne familiäre Vorbelastung auf. Ein erhöhtes Risiko für Speicheldrüsenkrebs besteht, wenn Betroffene im Kindes- oder Jugendalter eine Strahlentherapie im Kopf-Hals-Bereich erhalten haben.

Nikotinkonsum und weitere Viruserkrankungen (v.a. Eppstein-Barr- und HIV-Infektionen) können ebenfalls verantwortlich für Schilddrüsenkrebs sein. Bewiesen wurde es aber bisher nicht.

- Behandlung gutartige Geschwulste

Die Therapie des Speicheldrüsenkrebses basiert vor allem auf der vollständigen Entfernung der Geschwulst. Dies gilt auch für gutartige Geschwulste, da sie langfristig Probleme machen und Entzündungen oder Beeinträchtigungen beim Essen hervorrufen.

Da der Mensch mehrere Speicheldrüsen hat, sind Betroffene von der Entfernung einer großen Speicheldrüsen nicht sonderlich betroffen.

Ärzte können die meisten Geschwülste problemlos mit einem einzelnen chirurgischen Eingriff entfernen. Da auch der gutartige Speicheldrüsenkrebs wieder auftreten kann, entfernen Ärzte jede Geschwulst großzügig. Das bedeutet, dass Ärzte nicht nur den Krebsgeschwulst selbst entfernen, sondern auch einen Teil des angrenzenden gesunden Gewebes.

Am sichersten ist es jedoch, die gesamte betroffene Speicheldrüse zu entfernen. Das machen Ärzte beispielsweise im Rahmen einer vollständigen Ohrspeicheldrüsenentfernung (totale Parotidektomie) oder bei der Entfernung der Unterkieferspeicheldrüse (Submandibulektomie).

- Behandlung bösartiger Geschwülste

Die Behandlung bösartiger Geschwülste ist meist komplexer, da sie auch in andere Körperorgane streuen können. Meist ist das Weichgewebe (Lymphknoten) betroffen.

Bei der Behandlung von bösartigen Geschwülsten entfernen Ärzte zunächst ebenfalls großzügig das betroffene Gewebe. Zusätzlich entfernen sie auch die Halslymphknoten („Neck dissection“).

Beeinträchtigt die bösartige Geschwulst angrenzende Gewebestrukturen wie Teile des Gesichtsnervs, Knochen oder Muskulatur, entfernen Ärzte diese ebenfalls.

Damit die Operation den Körper nicht zu sehr belastet, erhalten Betroffene zunächst eine Strahlen- oder Chemotherapie. Ziel ist es, die Geschwulst vorher zu verkleinern. In einigen Fällen kommt eine Kombination aus Operation und Strahlen- oder Chemotherapie zum Einsatz.

- Weitere Therapiemaßnahmen

Bei gutartigen Tumoren und bei bösartigen Geschwülsten im Kindes- und Jugendalter sind nach der Operation keine weiteren Behandlungsmaßnahmen erforderlich.

Eine Chemo- oder Strahlentherapie ist ratsam, wenn:

- Ärzte eine Geschwulst nicht vollständig entfernen konnten

- Metastasen in anderen Organen bestehen

- Wenn der Krebs besonders aggressiv ist

Vor allem bei örtlich begrenzten Geschwülsten ist die Strahlentherapie am wirksamsten.

Bei Kindern wiegen Ärzte zwischen dem Nutzen und den Folgen ab, da sie sensibler auf eine Strahlentherapie reagieren. Oft entsteht bei Kindern eine Zweitkrebserkrankungen oder Wachstumsstörungen im Gesicht. Deshalb wenden Ärzte eine Strahlentherapie nur selten bei Kindern an. Falls doch, dann meist in Kombination mit einer Chemotherapie.

Die Lage der drei großen Speicheldrüsen @

Die Lage der drei großen Speicheldrüsen @ Schwellungen sind typisch für einen Speicheldrüsenkrebs @ Missleestocker /AdobeStock

Schwellungen sind typisch für einen Speicheldrüsenkrebs @ Missleestocker /AdobeStock