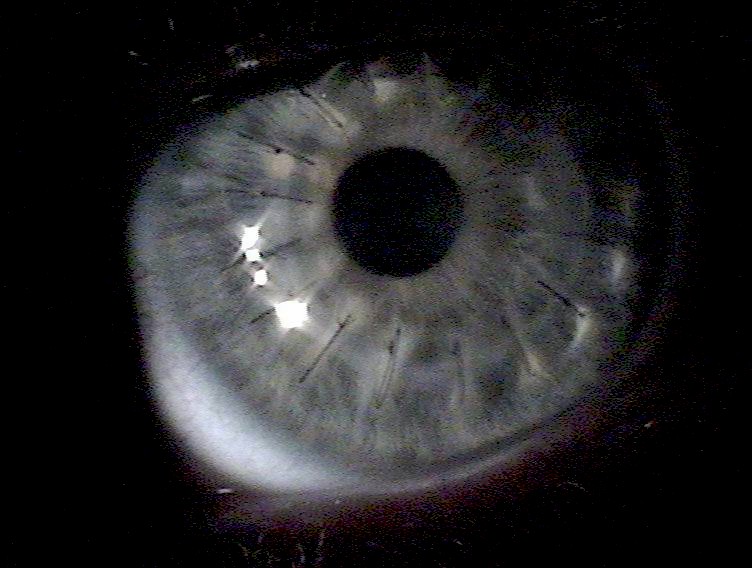

Die Hornhaut des Auges besteht aus verschiedenen Schichten und schützt das empfindliche Augeninnere. Sie ist klar und braucht zur Befeuchtung regelmäßig Tränenflüssigkeit. Durch die Wölbung der Hornhaut bricht sich das einfallende Licht, so dass sie auch zum scharfen Sehen beiträgt.

Die Hornhaut und ihr Schichtaufbau

Die Hornhaut und ihr Schichtaufbau

Erkrankungen können zur Trübung der Hornhaut führen, so dass das Auge nicht ausreichend Licht aufnimmt. Dadurch verschlechtert sich das Sehvermögen und kann auch zur Erblindung führen.

Vorbeugen können Sie diesen Vorgang durch eine Hornhauttransplantation oder die Implantierung einer künstlichen Hornhaut.

Eine Hornhaut-OP ist sinnvoll, wenn eine Erkrankung vorliegt, die das Sehvermögen beeinträchtigt oder eine Erblindung droht.

Zu diesen Erkrankungen gehören:

- Fuchs-Endotheldystrophie (vererbbar): Mit zunehmendem Alter kann keine Tränenflüssigkeit aus der Hornhaut in die Vorderkammer des Auges abzupumpen, wodurch die Hornhaut aufquillt

- Sjögren-Syndrom: Autoimmunerkrankung der Tränendrüsen, die zum Austrocknen des Auges führt

- Degeneration der Hornhaut: Verschleiß, Rückbildung, Entartung und Verkümmerung

- Entzündung der Hornhaut durch Bakterien, Viren oder Pilze

- Geschwüre

- Vernarbungen

- Hornhautverkrümmung, besonders ein Keratokonus

Voruntersuchungen machen deutlich, ob eine Hornhaut-OP notwendig ist

Nachfolgend stellen wir Ihnen einige gängige Verfahren bei Hornhaut-OPs kurz vor.

- Hornhauttransplantation (Keratoplastik)

Bei der Hornhauttransplantation handelt es sich um die Gewebespende eines verstorbenen Menschen. Der Patient kommt auf eine Warteliste. Sobald eine geeignete Hornhaut verfügbar ist, entnehmen Ärzte sie und setzen sie dem Empfänger innerhalb von 72 Stunden ein.

Dazu schneiden Ärzte die gesunde und erkrankte Hornhaut passgenau und kreisförmig aus. Dies geschieht mittels Laser oder Skalpell.

Anschließend setzten sie die Hornhaut des Spenders ins Auge des Empfängers ein und vernähen sie. Je exakter der Schnitt ausfällt, desto besser verläuft die Verheilung.

Bei 20% der Hornhauttransplantationen erfolgt eine Abstoßungsreaktion innerhalb von fünf Jahren. Nach 15-20 Jahren ist häufig neuerlich eine Transplantation notwendig, da die Dichte der Hornhaut schneller abnimmt als bei der eigenen.

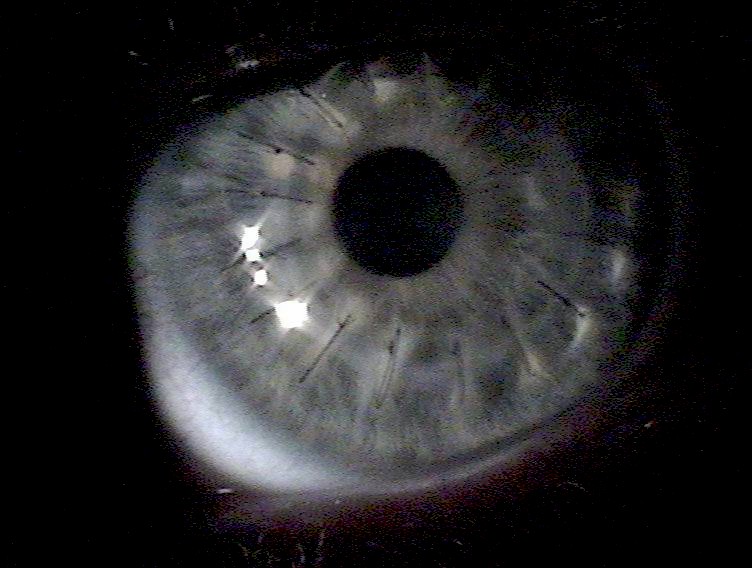

Auge nach einer Hornhauttransplantation

Auge nach einer Hornhauttransplantation

Gelegentlich ist nach dem Eingriff das Tragen einer speziellen Kontaktlinse nötig.

Bei der lamellären Keratoplastik ersetzen Ärzte nur die erkrankte Schicht (Lamelle) der Hornhaut. Dieses Verfahren ist schonender als die komplette Transplantation und führt zu besseren Langzeitergebnissen.

Die Hornhauttransplantation erfolgt in einer etwa 60-minütigen Operation unter Vollnarkose. Anschließend bleibt der Patient etwa eine Woche lang stationär in der Klinik.

- Einsatz einer künstlichen Hornhaut (Keratoprothese)

Da nicht beliebig viele Spenderhornhäute verfügbar sind, wäre eine künstliche Ersatzhornhaut ein großer Vorteil. Problematisch ist aber, dass körpereigenes Gewebe nicht mit künstlichem verwächst.

Daher ist der Einsatz von transparentem, künstlichem Material nicht möglich. Die Forschung beschäftigt sich intensiv mit diesem Feld. Es existieren bereits Ansätze, um dieses Problem zu lösen.

Diese Methoden sind bislang entweder kosmetisch unvorteilhaft (Osteo-Odonto-Keratoprothese) oder sehr teuer. Daher befindet sich der Einsatz einer künstlichen Hornhaut noch in der Entwicklungsphase.

- Crosslinking der Hornhaut

Das Crosslinking der Hornhaut kommt bei Keratokonus-Patienten zum Einsatz. Ziel dabei ist, die Hornhaut durch eine Quervernetzung zu stabilisieren und die fortschreitende Vorwölbung der Keratokonus zu stoppen.

Hierbei greift der Facharzt auf einen photochemischen Vorgang zurück. Die Bestrahlung der Hornhaut mit UV-Licht aktiviert das B2-Vitamin Riboflavin und setzt Sauerstoffradikale frei. Diese verbinden Kohlenstoff- und Stickstoffgruppen der Kollagenfasern miteinander. So vernetzen sie sich untereinander und erhöhen dadurch die Stabilität der Hornhaut.

Der Vorteil dieser Methode ist, dass kein fremdes Material und keine Schnitte nötig sind. Die Prognose ist daher viel besser.

Dabei ist auch eine Verbesserung der Sehfähigkeit möglich, da sich durch das Crosslinking in manchen Fällen die Vorwölbung abflacht.

- Phototherapeutische Keratektomie (Hornhautlaser)

Ein Hornhautlaser entfernt Erkrankungen und Defekte der Hornhaut, die nur die äußeren Schichten betreffen.

Für den Hornhautlaser eignen sich:

- Verletzungen

- Verätzungen

- Abschürfungen

- Entzündungen

Voraussetzung ist, dass die Defekte nicht zu tief in die Hornhaut reichen. Die Stabilität muss auch durch das Abtragen der erkrankten Schichten erhalten bleiben.

Nach der Hornhaut-OP muss der Patient zum Schutz der Hornhaut zunächst einige Tage eine Kontaktlinse tragen.

Bei Erkrankungen der Hornhaut droht eine Erblindung. Der Ersatz der Hornhaut ist, nicht wie beim Tausch der Augenlinse, mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden.

Ziel der Hornhaut-OP ist, eine Erblindung zu vermeiden oder das Sehen wieder zu ermöglichen. Fortschritte in der Augenmedizin ermöglichen es, mit dem Crosslinking oder dem Hornhautlaser den Hornhautersatz zu vermeiden.

Eine Hornhaut-OP ist jedoch auch mit Risiken verbunden, wie:

- Beeinträchtigung des Nachtsehens, da das Auge schlechter Hell-Dunkel-Kontraste verarbeiten kann

- Infektionen infolge des Eingriffs

- Verschlechterung der Hornhaut durch den Eingriff durch den Gewebeabtrag

- Anstieg des Augendrucks kann zu einer Hornhautverkrümmung führen und die Sehschärfe negativ beeinträchtigen

- Sehr geringes Risiko einer Verschlechterung der Sehfähigkeit bis zur Erblindung

Bei der Hornhauttransplantation kommt noch das Risiko der Abstoßungs- und Immunreaktion hinzu.

Erste Anzeichen sind:

- Anhaltendes Augentränen

- Rötungen

- Anhaltende Verschlechterung des Sehvermögens

Es kann auch zum Verlust bestimmter Zellen des Spendermaterials kommen, sodass eine zeitnahe erneute Transplantation nötig ist. Des Weiteren ist die Hornhaut-OP wie bei jedem medizinischen Eingriff mit Risiken verbunden. Diese beginnen mit der Vollnarkose und umfassen Komplikationen im Rahmen der Hornhautchirurgie.