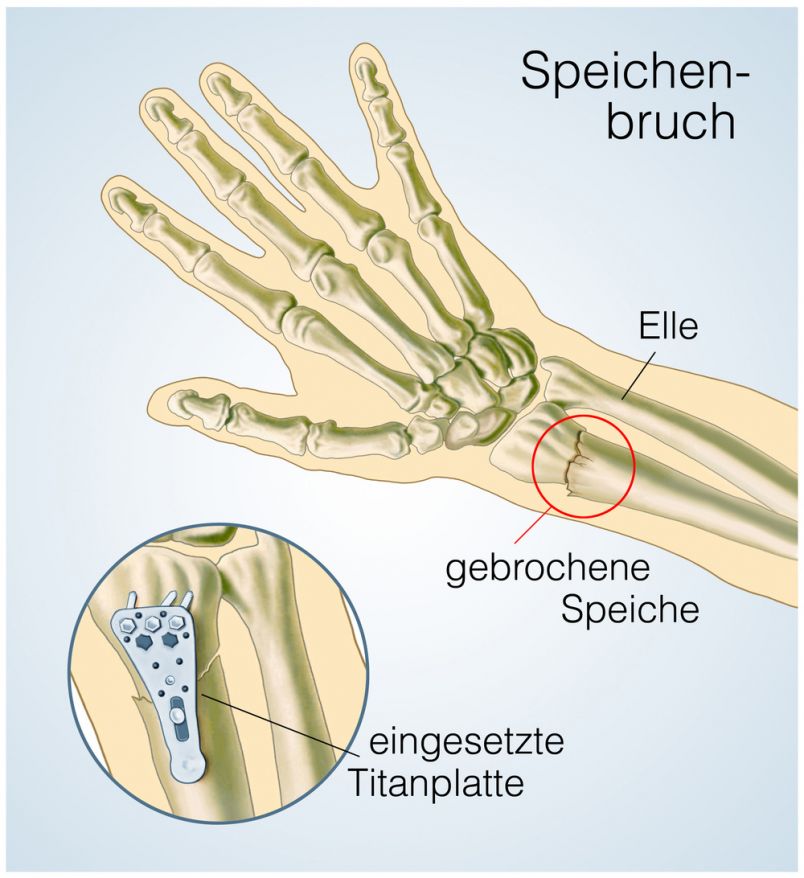

Bei einem Handgelenksbruch handelt es sich um einen Durch- oder Anbruch derjenigen Strukturen, die zum Handgelenk zählen.

Das Handgelenk wiederum besteht aus:

- Den Enden der beiden langen Unterarmknochen Speiche und Elle sowie

- Acht kleinen Knochen, die sich zwischen den Knochen des Unterarms und denen der Hand befinden

Diese kleinen Knochen bezeichnen Mediziner als Karpalknochen. Neben Durchbrüchen dieser Strukturen zählen auch kleinere Beschädigungen zu den Handgelenksfrakturen. Das trifft insbesondere auf Haarbrüche zu.

Anatomie der menschlichen Hand @ Alila Medical Media /AdobeStock

Anatomie der menschlichen Hand @ Alila Medical Media /AdobeStock

Mediziner unterscheiden zudem zwischen:

- Offenen Brüchen und

- Geschlossene Brüche

Die offenen Brüche zeichnen sich dadurch aus, dass der verletzte Knochen die Haut durchstößt.

Bei einem Bruch des Gelenks der Hand ist in den meisten Fällen die Speiche betroffen. Ein Bruch der Speiche (distale Radiusfraktur) ist bei Erwachsenen der häufigste Knochenbruch.

Deutlich seltener kommt es zu Brüchen der Elle oder der Karpalknochen. Offene Brüche am Handgelenk sind ebenfalls selten.

Darüber hinaus unterscheiden Mediziner zwischen:

- Colles- und

- Smith-Frakturen

Die Unterscheidung betrifft die Bruchentstehung und die Verschiebung des Bruchendes am Handgelenk.

Fallen Betroffene auf die ausgestreckte Hand und biegen diese dabei nach hinten, entsteht eine Colles-Fraktur. Das Bruchende verschiebt sich dabei in Richtung Handrücken.

Bei der Smith-Fraktur hingegen biegt sich das Handgelenk bei ausgestreckter Hand nach unten. Das Bruchende verschiebt sich in Richtung Handfläche.

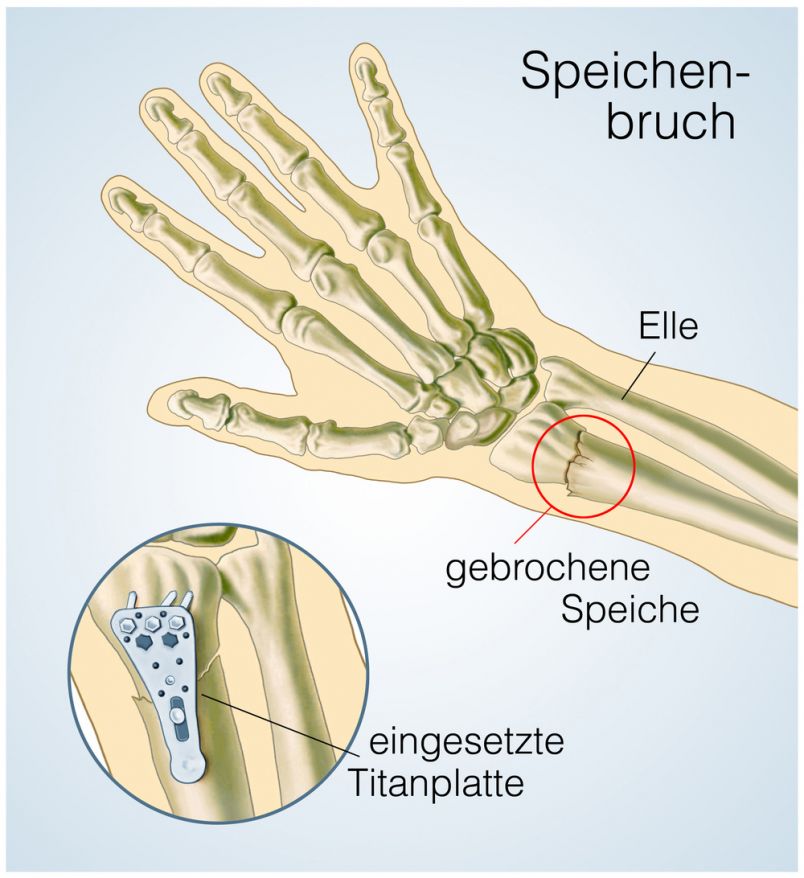

Behandlung Speichenbruch mit Titanplatte @ Henrie /AdobeStock

Behandlung Speichenbruch mit Titanplatte @ Henrie /AdobeStock

Eine Fraktur des Handgelenks ist kaum zu übersehen. In aller Regel kommt es zu starken Schmerzen sowie zu merklichen Schwellungen im betroffenen Bereich.

Darüber hinaus sind häufig Bewegungseinschränkungen und Druckempfindlichkeit zu beobachten. In einigen Fällen tritt außerdem ein Taubheitsgefühl in der Spitze des Zeigefingers auf. Dies ist auf eine bruchbedingte Schädigung des Medianusnervs zurückzuführen.

In den meisten Fällen ist eine Handgelenksfraktur Folge einer Gewalteinwirkung auf das Handgelenk. Sie tritt vor allem als Sportverletzung oder nach Unfällen auf.

Auch Stürze führen häufig zu Brüchen des Handgelenks, da viele Menschen dazu neigen, den Sturz mit ausgestreckter Hand aufzufangen. Hierbei kommt es zu hohen Belastungen des Handgelenks.

Im höheren Alter können bereits leichte Krafteinwirkungen zu einer Fraktur des Handgelenks führen, da die Stabilität der Knochen abnimmt. Das ist insbesondere bei Menschen mit Osteoporose der Fall.

Sportliche Betätigung mit hoher Handgelenksbelastung und erhöhtem Sturzrisiko, ein hohes Alter und Osteoporose sind Risikofaktoren.

Reine Ermüdungsbrüche, die durch Überlastung des Gelenks ohne besondere Gewalteinwirkung entstehen, sind selten.

Um einen Bruch des Handgelenks zweifelsfrei von anderen Verletzungen zu unterscheiden, ist eine Röntgenuntersuchung nötig. Im Rahmen dieser Untersuchung ist es den Ärzten möglich, einen genauen Blick auf das Handgelenk zu werfen.

Brüche sind hier eindeutig erkennbar. Ohne bildgebende Verfahren sind geschlossene Brüche hingegen nicht zweifelsfrei erkennbar. Auch weil Verstauchungen und Prellungen zu ähnlichen Beschwerden führen und aus ähnlichen Situationen entstehen.

Bei bestimmten Brüchen (Kahnbeinbrüchen), die den Karpalknochen betreffen, reicht eine Röntgenaufnahme manchmal nicht aus, um die Fraktur festzustellen.

Hier ist eine weitere Bildgebung nach einigen Tagen nötig. Hin und wieder kommen bei Unklarheiten auch andere bildgebende Verfahren wie MRT oder CT hinzu.

Die Therapie der Handgelenksfraktur ist vom jeweiligen Erscheinungsbild des Bruchs abhängig: Das Maß der Knochenverschiebung und der Gesamtzustand der betroffenen Knochen entscheiden darüber, ob eine konservative Behandlung möglich ist.

In der Regel ist das der Fall. Ein Gips stellt das Handgelenk ruhig, um die Knochen an der Bruchstelle zusammenwachsen zu lassen. Bei der Kahnbeinfraktur arbeiten Ärzte hingegen mit einer Daumen-Spica-Schiene, um das Handgelenk ruhigzustellen.

In einigen Fällen ist es nötig, die verschobenen Knochen vorher korrekt auszurichten und in die vorherige Stellung zu bringen. Diese Ausrichtung geschieht entweder mit oder ohne operative Behandlung.

Im Falle der geschlossenen Reposition (Ausrichtung ohne chirurgischen Eingriff) verabreichen Mediziner den Betroffenen meist ein starkes Schmerzmittel. Auch die Gabe von Beruhigungsmitteln ist üblich.

Eine Operation ist nur nötig, wenn die Reposition ohne direkte Sicht nicht möglich ist. Dies ist etwa bei Trümmerbrüchen oder offenen Brüchen der Fall.

In den meisten Fällen heilt die Fraktur komplikationslos aus. In der Zeit nach Ablegen des Gipses oder der Schiene ist jedoch meist ein Instabilitätsgefühl zu beobachten.

Die Instabilität entsteht durch die Nicht-Nutzung der betroffenen Strukturen und durch den Muskelabbau. Dieses verschwindet mit der Zeit wieder.

Mögliche Komplikationen sind:

- Anhaltende Schmerzen und

- Dauerhafte Bewegungsbeeinträchtigungen

Anatomie der menschlichen Hand @ Alila Medical Media /AdobeStock

Anatomie der menschlichen Hand @ Alila Medical Media /AdobeStock Behandlung Speichenbruch mit Titanplatte @ Henrie /AdobeStock

Behandlung Speichenbruch mit Titanplatte @ Henrie /AdobeStock