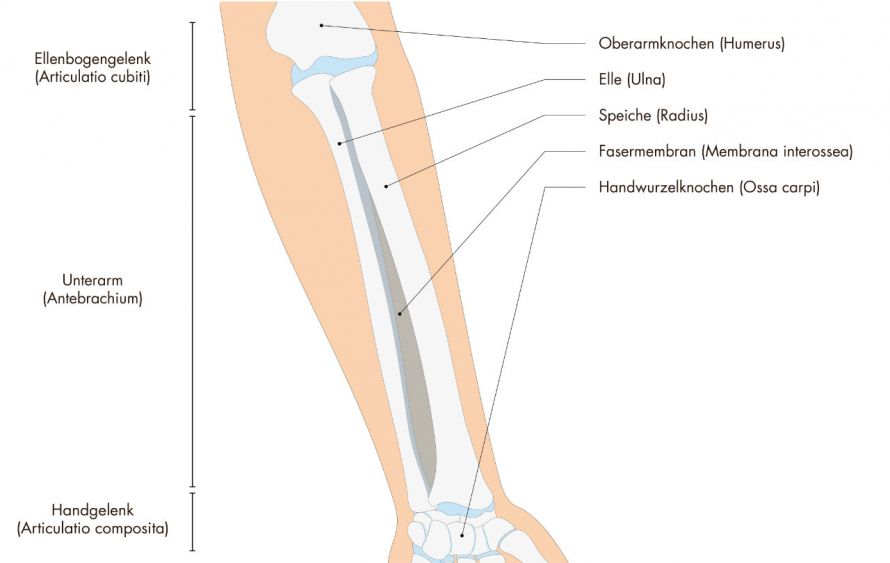

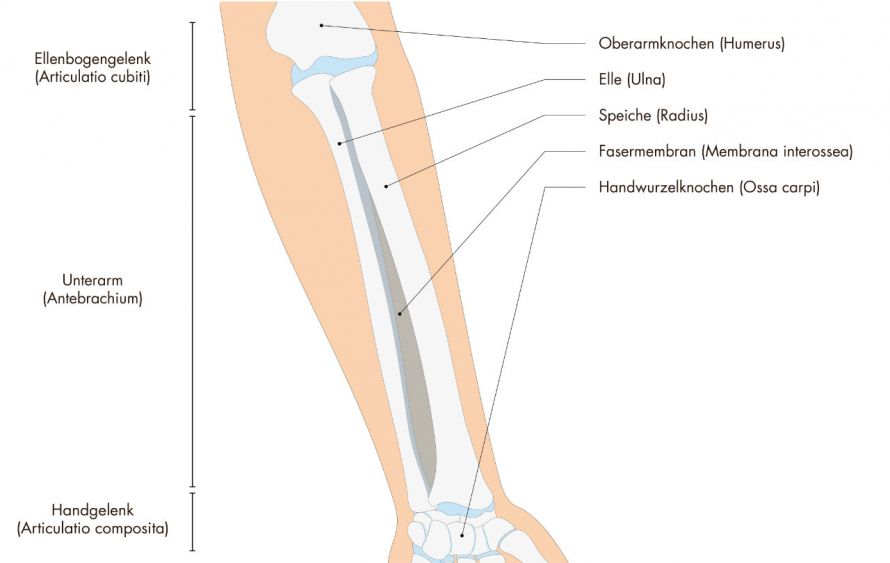

Die distale Radiusfraktur (ICD-Code: S52.5) wird im Volksmund auch Handgelenkbruch genannt. Eigentlich handelt es sich um eine Fraktur der Speiche, bei der das Handgelenk in Mitleidenschaft gezogen werden kann.

Die distale Radiusfraktur unterscheidet sich von einer einfachen Radiusfraktur

- hinsichtlich des Bruchortes,

- und in Bezug auf die Behandlung.

Wenn der Speichenbruch das Handgelenk beeinträchtigt oder schädigt, muss in der Regel operiert werden.

Eine konservative Behandlung, also eine einfache Gipsruhigstellung, ist nur bei sehr einfachen Brüchen möglich (einfache Radiusfraktur). Sie bietet sich nur an, wenn die Speiche ohne Fehlstellung und Beeinträchtigung der Gelenke gebrochen ist.

Die Speiche (Radius) ist einer der beiden Unterarmknochen © FGWDesign | AdobeStock

Bei einer Fraktur der Speiche nahe dem Handgelenk treten zumeist Schmerzen im betroffenen Abschnitt auf. Diese können in Ruhelage vorkommen, verstärken sich jedoch durch Bewegung. Besonders die Auswärtsdrehung der Hand und die Unterarmdrehung sind mit Schmerzen verbunden.

Der Abschnitt rund um das Handgelenk ist zumeist geschwollen und anfällig für Druckschmerz.

Je nach Schwere des Bruchs kann auch eine Fehlstellung sichtbar sein. Die Störung im anatomischen Aufbau führt zu einer erheblichen Einschränkung der Funktion, die bis zum völligen Funktionsverlust reichen kann.

Außerdem kann der betroffene Arm oft nicht mehr so viel Kraft aufbringen wie normal. Zusätzlich können Gefühlsstörungen entstehen, zum Beispiel, wenn aufgrund der Fraktur ein Nerv abgeklemmt oder eingeengt wird.

Die Symptome im Überblick:

- Druckschmerz,

- Schmerzen bei Bewegung,

- Schwellung des Unterarms beziehungsweise des Handgelenks,

- mögliche Fehlstellung,

- Funktionsstörungen bzw. Funktionsverlust,

- Kraftminderung,

- Empfindungsstörungen.

Frakturen der Speiche resultieren meistens aus dem Abfangen eines Sturzes nach vorn mit den Händen. Beim Sturz strecken die meisten Menschen ihre Hände instintiv nach vorn, um nicht aufs Gesicht zu fallen. Je nach Fallwinkel, Schwere des Aufpralls und Geschwindigkeit hat ein Sturz schnell einen Bruch zur Folge.

Bei einer distalen Radiusfraktur bricht kein Knochen des Handgelenks, sondern die handgelenksnahe Speiche © yodiyim / Fotolia

Vor allem

- Kontaktsportarten wie Fußball, Handball oder Basketball und

- sprungzentrierte Sportarten wie Hochsprung oder Weitsprung

haben ein erhöhtes Risiko. Aber auch bei kontaktarmem Sport wie Joggen oder Radfahren kommt es aufgrund der Geschwindigkeit und der Abhängigkeit vom Terrain ebenfalls häufig zu einer distalen Radiusfraktur.

Die Knochendichte nimmt mit zunehmendem Alter ab, sodass die Knochen instabiler werden. Außerdem kommt es gehäuft zu Osteoporoseerkrankungen, die den Knochen zusätzlich schwächen. Aus diesem Grund reichen im Alter schon kleinere Stürze aus, um Brüche zu verursachen. Sehr verbreitet sind Speichenbrüche nach Stürzen aus dem Stand.

Brüche der Speiche nahe dem Handgelenk werden in zwei Unterarten eingeordnet:

- Colles-Fraktur: Aufprall mit der ausgestreckten Hand

- Smith-Fraktur: Aufprall mit der gebeugten Hand.

Die Colles-Fraktur macht etwa 90 Prozent der gesamten Radiusfrakturen aus und ist damit wesentlich häufiger.

Ein Bruch der Speiche ist eine Angelegenheit für die Orthopädie. Der Orthopäde nimmt zunächst einen Bericht auf und stellt dem Patienten zielführende Fragen zum Hergang der Verletzung. Dann tastet er den Unterarm ab, um zu überprüfen, ob eine Schwellung vorliegt, und befragt den Patienten nach dem Druckschmerz.

Der Orthopäde wendet danach Tests zur Funktionalität des Unterarms an. Dazu gehören

- eine Drehung des Unterarms und

- die Überprüfung der Funktionen des Handgelenks und der Fingergelenke.

Eine Kontrolle der Durchblutung und des Gefühls im Unterarm rundet die Untersuchung ab.

Eine Speichenfraktur ohne Fehlstellung verkompliziert die Diagnose, da in diesem Fall viele Symptome wegfallen. In der Regel bestimmt der Arzt hier mittels eines Röntgenbildes zweifelsfrei die Art der zugrundeliegenden Fraktur.

Bei Verdacht auf einen komplizierten Bruch wird in den meisten Fällen zudem eine Computertomographie (CT) herangezogen.

Bei einer einfachen Radiusfraktur ohne Auswirkung auf das Handgelenk kann eine konservative Behandlung ausreichen. Ein distaler Speichenbruch muss dagegen fast immer operativ korrigiert werden.

Bei einem häufig angewandten Verfahren wird die Fraktur zunächst einer Reposition unterzogen. Das heißt, der Arzt bringt den Knochen wieder in seine Normalposition. Die Fixierung dieser Position erfolgt durch Platten, die mit dem Knochen verschraubt werden (Plattenosteosynthese).

Je nach individuellem Fall bietet sich auch eine Behandlung mit

- Spickdrähten (Drahtfixierung) oder

- einem externen Metallgestell (Fixateur externe) an.

Metallene Plättchen und Schrauben fixieren eine gebrochene Speiche © Whyona / Fotolia

Der zuständige Mediziner muss jeden Fall einzeln bewerten, um die richtige Operationsmethode festzulegen.

Nach der Operation muss das Handgelenk für eine angemessene Zeit ruhen. In der Zwischenzeit sollten umliegende Muskel- und Gelenkareale möglichst schnell wieder gezielt belastet werden.

Im Rahmen einer Krankengymnastiktherapie werden Bewegungsabläufe von Fingern, Ellbogen und Schulter getestet und normalisiert. Die Patienten sollten außerdem schnell wieder leichte Griffbewegungen ausführen und ihren Arm nicht komplett ruhigstellen.

Im Anschluss an die Operation wird der Erfolg des Eingriffs via Röntgenaufnahme abgeklärt.

Nach acht Wochen erfolgt in der Regel eine zweite Röntgenuntersuchung, um die Heilung des Bruchs zu dokumentieren. Die verwendeten Stützmaterialien müssen nach gegebener Zeit im Rahmen eines kleineren Eingriffs entfernt werden. Die Platten der Plattenosteosynthese verbleiben meistens mindestens 12 Monate im Körper.

Die Prognose der Behandlung hängt von der Schwere des Bruchs ab. Liegt ein schwerer Bruch vor, können unter Umständen Folgebeschwerden wie

- chronische Schmerzen,

- Kraftverlust oder

- Empfindungsstörungen

zurückbleiben. Diese müssen dann individuell behandelt werden.

In der Regel reicht jedoch der operative Eingriff aus, um alle Beschwerden zu beseitigen.