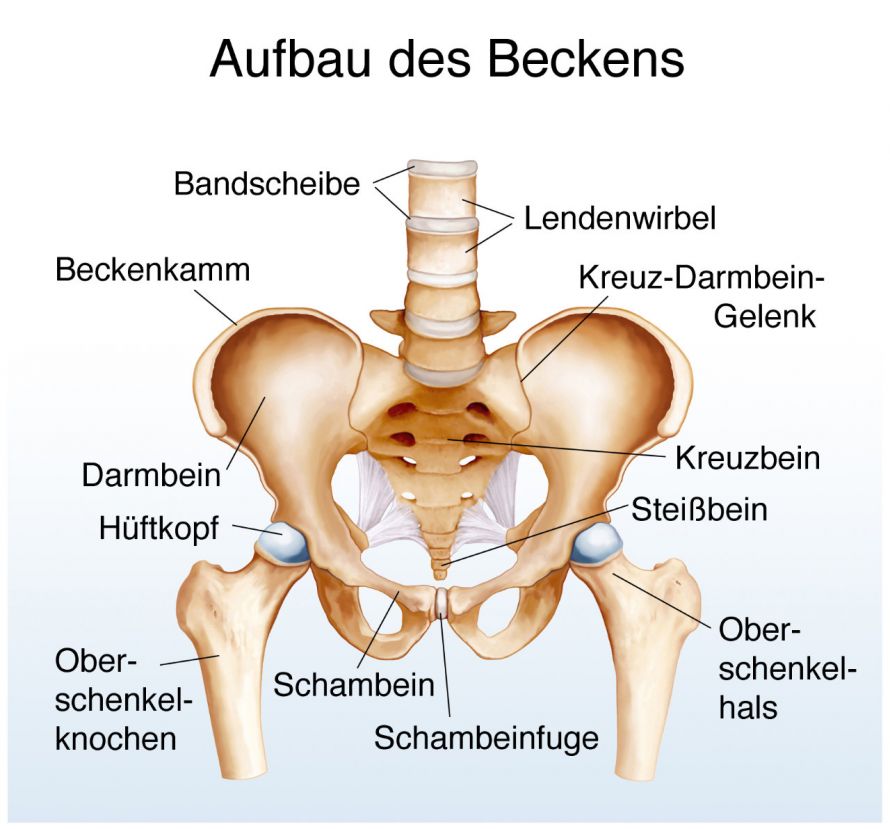

Das Acetabulum ist ein Teil des Beckenknochens und wird auch als die Becken- oder Hüftpfanne bezeichnet. Sie ist von von oben betrachtet halbmondförmig und bildet das Zentrum des Hüftgelenks. Alle drei Teile des Beckenknochens, nämlich Sitzbein, Schambein und Darmbein, treffen sich hier und bilden gemeinsam die Gelenkfläche. Im Acetabulum bewegt sich der Oberschenkelknochen bei jeder Bewegung. Deshalb ist seine Unversehrtheit unerlässlich für die Fortbewegung, den Sport, aber auch das Sitzen.

Bei einer Acetabulumfraktur handelt es sich um eine Gelenkfraktur, die eine Sonderstellung bei einem Beckenbruch einnimmt. Eine Acetabulumfraktur ist meistens die Folge schwerer direkter oder indirekter Gewalteinwirkung. Dies geschieht beispielsweise beim Sturz aus großer Höhe und dem Landen auf den Füßen. Dabei wird der Kopf des Oberschenkels schlagartig gegen die Hüftgelenkspfanne gedrückt, was selten folgenlos bleibt.

Eine indirekte Gewalteinwirkung kann auch bei einem Auffahrunfall auftreten, wenn das Knie am Armaturenbrett aufprallt. Häufig tritt eine Acetabulumfraktur gemeinsam mit einer Verrenkung des Hüftgelenks auf. In rund 15 Prozent der Fälle kommt es zusätzlich zu einer Verletzung des Ischiasnervs.

Das Acetabulum (Hüftpfanne) bildet sich aus dem Schambein, Sitzbein und Darmbein © Henrie | AdobeStock

Die Beschwerden bei einer Acetabulumfraktur sind den allgemeinen Symptomen bei einem Beckenbruch sehr ähnlich. Sie beinhalten

- starke Schmerzen,

- Schwellungen sowie

- unter Umständen einen instabilen Beckenknochen.

Zudem können Blutergüsse an den betroffenen Partien auftreten. In manchen Fällen können die Beine aufgrund des Beckenbruchs unterschiedlich lang sein. Aufgrund der starken Schmerzen ist das Gehen in aller Regel eingeschränkt beziehungsweise unmöglich.

Da sich bei der Acetabulumfraktur in aller Regel um die Folgen einen schweren Unfalls handelt und die Gehfähigkeit aufgehoben ist, erfolgt meist eine Verständigigung des Rettungsdienstes beziehungsweise Notarztes und die weitere Behandlung im Krankenhaus. Dort kümmern sich die Dienst habenden Ärzte in der Notaufnahme und Unfallchirurgie um das weitere Vorgehen. Zunächst werden detaillierte Fragen über den Unfallhergang und die Vorgeschichte (Anamnese) gestellt:

- Wie ist es zu dem Unfall gekommen?

- Wie lassen sich die Schmerzen beschreiben?

- Gab es bereits zuvor Beschwerden?

- Sind Vorschäden oder frühere Verletzungen bekannt?

An die Befragung des Patienten schließen sich verschiedene Untersuchungen an.

Körperliche Untersuchung

Insbesondere die körperliche Untersuchung ist sehr wichtig und muss gründlich durchgeführt werden. Hierbei wird auf

- äußere Verletzungen,

- Blutergüsse oder

- Fehlstellungen des Gelenks

geachtet. Auch eine Verkürzung des Beines auf der betroffenen Seite und eine Verdrehung nach außen (Außenrotation) sind wichtige Hinweise auf eine hüftnahe Knochenverletzung.

Anschließend erfolgt die vorsichtige Abtastung des Beckens, um druckschmerzhafte Punkte zu entdecken und gegebenenfalls sogar Zeichen einer Knochenverletzung (Crepitatio = Knistern) festzustellen. Hierbei kann auch die Stabilität des Beckens eingeschätzt werden. Allerdings ist bei der Untersuchung äußerste Vorsicht geboten, da diese häufig für den Patienten sehr schmerzhaft ist und ihm erspart werden sollte.

Um innere Blutungen auszuschließen, ist auch eine rektale Untersuchung mit dem Finger nicht unüblich. Zudem wird routinemäßig

- die Sensibilität,

- Motorik sowie

- Durchblutung

der Beine und Füße geprüft, um mögliche Nervenschäden nicht zu übersehen.

Bildgebende Verfahren

Mithilfe einer Ultraschalluntersuchung (Sonografie) lässt sich der Bauchraum auf mögliche Verletzungen der inneren Organe untersuchen. Zusätzlich lässt sich bei einer Sonografie erkennen, ob freie Flüssigkeit – beispielsweise Blut – im Bauchraum vorhanden ist. Der Ultraschall sollte in der Notaufnahme (Schockraum) insbesondere bei schweren Verkehrsunfällen oder dem Sturz aus großer Höhe unbedingt durchgeführt werden. Dies gehört zur Erstuntersuchung und entscheidet die Dringlichkeit der weiteren Behandlung. Verletzungen innerer Organe können lebensbedrohlich sein und bedürfen in aller Regel einer notfallmäßigen Operation. Eine isolierte Acetabulumfraktur ist normalerweise nicht lebensbedrohlich.

Um eine Acetabulumfraktur diagnostizieren zu können, ist eine Röntgenaufnahme des Beckens wichtig. Hierdurch lässt sich die genaue Stelle des Bruchs lokalisieren und einschätzen, ob es sich um einen instabilen oder stabilen Bruch handelt. Beim stabilen Bruch sind die Knochenstücke kaum verschoben, während beim instabilen Bruch erhebliche Verschiebungen vorliegen. Bei kleineren und unverschobenen Frakturen kann es sein, dass diese in der normalen Röntgenaufnahme nicht sicher darstellbar sind, was allerdings einen Knochenbruch nicht ausschließt.

Wenn aufgrund der Vorgeschichte und der starken Schmerzen der Verdacht auf einen Knochenbruch besteht, sollte unbedingt noch eine Computertomographie (CT) angeschlossen werden. Auf diese Weise können genaue Aussagen über das Ausmaß der Verletzung getroffen werden. Zusätzlich lässt sich mithilfe einer CT-Untersuchung auch der Zustand der Weichteile besser beurteilen. Bei dieser Untersuchung ist gut erkennbar, in welchem Ausmaß sich ein Bluterguss ausgebreitet hat.

Weitere Untersuchungsmethoden bei einer Acetabulumfraktur

Die wichtigste Untersuchung die Acetabulumfraktur betreffend ist, wie bereits ausführlich geschildert, die Computertomographie. Um allerdings weitere Verletzungen benachbarter Organe und Organsysteme nachzuweisen, können gegebenenfalls zusätzliche Spezialuntersuchungen notwendig sein. Begleitverletzungen können zum Beispiel

- die Harnblase,

- die Harnröhre oder

- den Harnleiter sowie desweiteren auch

- den Mastdarm oder

- die inneren Geschlechtsorgane der Frau (Eierstöcke und Gebärmutter).

betreffen. Zunächst sind Untersuchungen bei den speziellen Fachärzten, die sich mit den jeweiligen möglichen Begleitverletzungen beschäftigen, notwendig. Für die Harnblase, Harnröhre und Harnleiter ist der Urologe, für Dick- und Mastdarm der Viszeralchirurg und für die Geschlechtsorgane ein Gynäkologie zuständig. Bei Verdacht auf Begleitverletzungen werden von den zuständigen Fachärzten dann im Bedarfsfall weitere Untersuchungen veranlasst.

Zum Beispiel kann bei Verdacht auf Verletzungen der ableitenden Harnwege und Nieren eine sogenannte Ausscheidungsurographie veranlasst werden. Zu diesem Zweck bekommt der Patient ein Kontrastmittel verabreicht, das in eine Vene gespritzt wird. Dieses Kontrastmittel scheidet der Körper über die Nieren aus und ist auf dem Röntgenbild sichtbar.

Bei einer Acetabulumfraktur handelt es sich um eine schwere Verletzung, die nahezu in allen Fällen operiert werden muss. Dies geschieht auch mit dem Ziel, einen vorzeitigen Gelenkverschleiß zu vermeiden. Immerhin hat die Hüftpfanne eine zentrale Bedeutung und trägt die Hauptlast beim aufrechten Gang des Menschen.

Deshalb müssen die Patienten nach erfolgter Operation meistens einige Wochen lang Bettruhe einhalten. Sollte neben der Acetabulumfraktur ein mehrfacher Beckenbruch vorliegen, kann es möglicherweise einige Monate dauern, ehe der Patient wieder seine Beine belasten darf.

Bei einer Operation der Hüftpfanne im Zuge einer Acetabulumfraktur handelt es sich um einen anspruchsvollen Eingriff. Aus diesem Grund sollte die Operation in spezialisierten Zentren erfolgen. Im Rahmen der Operation werden die gebrochenen Knochenteile mit Platten und Schrauben bzw. einem äußeren Stabilisator fixiert. Während der akuten Phase kommen hauptsächlich Narkosemittel zum Einsatz.

Die schmerzlindernden Medikamente ermöglichen dem Patienten physiotherapeutische Übungen. Viele Schmerzmittel verfügen über beruhigende Eigenschaften, was bei Patienten mit einer Acetabulumfraktur positive Wirkung zeigt.

Die Operation einer Acetabulumfraktur umfasst das Fixieren der Knochenteile mit Schrauben und Platten © Joel bubble ben | AdobeStock

Eine Acetabulumfraktur stellt einen vergleichsweise komplizierten Bruch dar, bei dem eine lange Regenerationsphase wichtig ist. So dauert es Wochen oder Monate, ehe der Patient seine Beine wieder wie gewohnt belasten darf. Diese lange Zeit ist aber wichtig, um eine sekundäre Fehlstellung oder Fehlverheilung zu verhindern. Unter „sekundär“ versteht man eine gute Stellung der gebrochenen Knochenteile direkt nach der Operation, die sich dann durch eine zu frühe Wiederbelastung wieder verschieben.

Dennoch ist es auch bei einem Beckenbruch wichtig, früh mit der Mobilisation zu beginnen, um das Risiko für Thrombose zu verringern und einen Abbau der Muskulatur zu verhindern. Um oben genannte Komplikationen zu vermeiden, ist dies bei der Acetabulumfraktur unbedingt unter krankengymnastische Anleitung durchzuführen. Hierdurch kann das Ausmaß der Belastung kontrolliert und gesteuert sowie hilfreiche Tipps und Tricks gegeben werden.

Am Anfang der Krankengymnastik (auch Physiotherapie genannt) ist eine Bewegungstherapie im Wasser ideal geeignet, um die Muskulatur zu stärken und einen normalen Bewegungsumfang wiederzuerlangen, selbst wenn eine volle Belastung des Beins in dieser Phase noch nicht erfolgen darf.

Das Programm besteht vorwiegend aus passiver sowie assistierter aktiver Mobilisation. So führt der Patient mithilfe des Physiotherapeuten isometrische Übungen durch. Diese Übungen beinhalten zunächst ein Anspannen der Muskulatur ohne aktive Bewegung. Später werden konzentrische Übungen durchgeführt – also Übungen, bei denen der Patient die Muskulatur bei Bewegung anspannt.

Mit Voranschreiten der Therapie kann der Patient mit

- einer Rehabilitation auf einem Ergometer sowie

- speziellen Übungen für den Lenden- und Kreuzbereich sowie das Hüftgelenk

beginnen. Erst nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt sollte der Patient nach Abschluss der Reha-Maßnahmen mit leichten Sportarten starten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich bei der Acetabulumfraktur selten um eine lebensbedrohliche Verletzung handelt. Allerdings ist die Therapie meistens operativ und der Heilungsprozess erfordert viel Geduld. Mit einer mehrere Monate lang dauernden Rehabilitation und eingeschränkten Arbeitsfähigkeit muss gerechnet werden. Aber die Geduld lohnt sich in den allermeisten Fällen.