Etwa 3 bis 5 Prozent aller Kinder sind von ADHS betroffen, Jungen etwa 3- bis 8-mal so häufig wie Mädchen.

Die Symptomatik von ADHS kann in mehr oder weniger starker Ausprägung

- in bis zu 80 Prozent der Fälle bis ins Jugendalter (Adoleszenz) und

- in bis zu 65 Prozent ins Erwachsenenalter weiterbestehen.

Schätzungen zufolge sind weltweit 3 bis 4 Prozent der Erwachsenen von ADHS betroffen.

ADHS ist gekennzeichnet durch

- extreme motorische (bewegungsbezogene) Unruhe und Getriebenheit. Betroffene haben deutlich häufiger das Bedürfnis herumzulaufen, zu reden, zu lärmen und zu zappeln

- gestörte Aufmerksamkeit: Betroffene sind extrem leicht abzulenken, können sich kaum konzentrieren und wechseln häufig die Tätigkeit

- gestörte Impulskontrolle: Betroffene können sich in jeder Hinsicht schwer „zusammenreißen“ und haben wenig Frustrationstoleranz

Die Symptome von ADHS beginnen in den ersten fünf Lebensjahren und überdauern zeitlich. Bei ca. einem Drittel besteht die Störung auch noch im Erwachsenenalter.

Durch die Unaufmerksamkeit kommt es relativ häufig zu Gefährdungen und Unfällen. Betroffene Kinder geraten oft in Konflikte mit Mitschülern und Lehrern, die schließlich in soziale Probleme münden.

Im Jugendalter verringert sich meistens die motorische Unruhe. Die erhöhte Impulsivität und verringerte Aufmerksamkeit bleiben aber bestehen, so dass das Risiko für

- Drogenkonsum,

- Verkehrsunfälle und

- Delinquenz (kriminelle Taten)

erhöht ist.

Typische ADHS-Symptome bei Erwachsenen

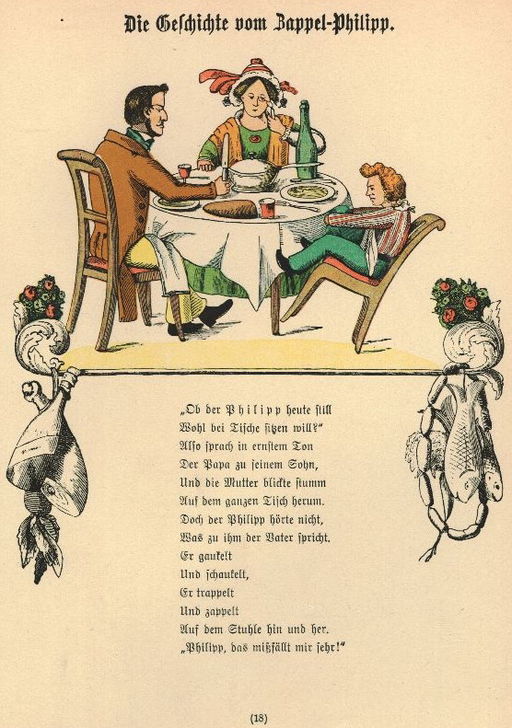

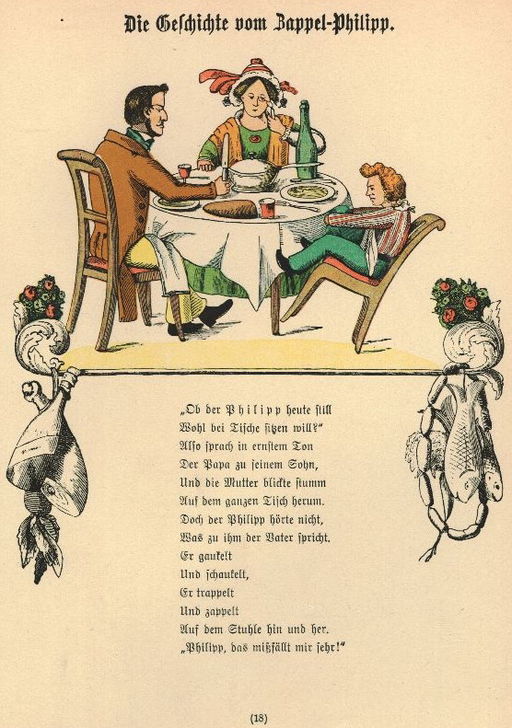

Die Symptome von ADHS wurden bereits im 19. Jahrhundert im "Zappel-Philipp" thematisiert. George Still beschrieb sie 1912 erstmals wissenschaftlich.

Er erfasste eine männliche Kohorte, die

- motorisch unruhig,

- leicht erregbar und

- schwer zu steuern war.

Die Verhaltensauffälligkeiten bezog er nicht auf eine mangelnde elterliche Fürsorge, sondern auf Veränderungen in den Gehirnfunktionen und –strukturen.

Der „Zappel-Philipp“ im Kinderbuch Der Struwwelpeter des Frankfurter Arztes und Psychiaters Heinrich Hoffmann aus dem Jahr 1844

Neben den bereits genannten Symptomen sind auch Störungen der Emotions- und Affektregulation für ADHS typisch. Dies äußert sich beispielsweise in

- Impulsivität

- Desorganisation

- emotionaler Labilität mit rasch wechselnden Stimmungen

- Wutausbrüchen

- Planungs- und Entscheidungsschwäche

Die ADHS-Symptome beeinflussen den Entwicklungsverlauf sowie die Lebens- und Alltagsgestaltung der Betroffenen. Oft kommt es in den Bereichen

- Schule,

- Beruf,

- soziales Umfeld,

- Partnerschaft und

- Familie

zu Beeinträchtigungen. Sie äußern sich in Form von

- Schul- und Ausbildungsabbrüchen,

- häufigen Stellenwechseln und Arbeitslosigkeit sowie

- Störungen der sozialen Beziehungen mit Konflikten mit den Eltern, Gleichaltrigen und in der Partnerschaft.

Begleiterkrankungen von ADHS bei Erwachsenen

Darüber hinaus treten in bis zu 46 Prozent der Fälle weitere Komorbiditäten (Begleiterkrankungen) auf, darunter

Auch Zusammenhänge zwischen ADHS und Delinquenz (Straffälligkeit) und auch Suchtverhalten sind möglich.

Die Ursache einer ADHS ist nicht ganz klar. Neben genetischen Faktoren spielen möglicherweise Geburtskomplikationen und Veränderungen im Gehirnstoffwechsel eine Rolle.

Familiäre Häufung und genetische Ursachen von ADHS

In der Vergangenheit wurden Zwillings- und Familienstudien im Zusammenhang mit ADHS durchgeführt. Sie ergaben, dass erstgradig Verwandte von ADHS-Betroffenen im Vergleich zu gesunden Familien ein bis zu 6fach erhöhtes Risiko haben, auch an ADHS zu erkranken. Bei eineiigen Zwillingen sind mit einer Wahrscheinlichkeit von bis zu 90 Prozent beide von ADHS betroffen.

ADHS entsteht jedoch wahrscheinlich nicht nur durch Genveränderungen. Vielmehr führen komplexe genetische Veränderungen und Gen-Umwelt-Interaktionen zur Krankheitsentwicklung.

Neurobiologische Ursachen von ADHS

Neurobiologisch sind Gehirnregionen betroffen, die die sogenannten Exekutivfunktionen steuern. Das sind geistige Funktionen, mit denen der Mensch sein eigenes Verhalten im gesetzten Rahmen der Umgebung steuert.

Betroffen sind insbesondere Regelkreisläufe zwischen

- frontalen Hirnregionen und Basalganglien sowie

- Frontal- und Kleinhirn.

Die genetischen Veränderungen führen zu Modifikationen in der Ausschüttung der Katecholamine

- Serotonin,

- Dopamin und

- Noradrenalin.

Dies konnte bereits in den 90er Jahren mittels Positronen-Emissions-Tomographie (PET) nachgewiesen werden. Damals entdeckte man bei ADHS-Betroffenen einen verminderten Glukosestoffwechsel im präfrontalen Kortex.

Es folgten weitere bildgebende Verfahren, die die funktionelle Beeinträchtigung bei ADHS bestätigten. Dazu gehört etwa die volumetrische Magnetresonanztomographie. Sie zeigte ein reduziertes Volumen in kortikalen Regionen und im Kleinhirn.

Auch der Nachweis einer erhöhten Dopamintransporterdichte in Teilen der Basalganglien wurde so erbracht.

Neuropsychologische Ursachen von ADHS

Die Beeinträchtigung der Exekutivfunktionen führt zu einem Verhalten, das weder

- dem Alter oder

- dem Entwicklungsstand,

- noch der jeweiligen Situation

angemessen erscheint. Neuropsychologisch handelt es sich insbesondere um eine Störung in kognitiven Kontrollprozessen. Sie führen dazu, dass Betroffene ihre Aufmerksamkeit nicht länger aufrecht erhalten können.

Darüber hinaus wird auch die Planungsfähigkeit beeinträchtigt. Das wirkt sich auf die verhaltensgesteuerte Impuls- und Emotionsregulation sowie auch die Bewertung von Prozessen aus.

Kinder (und Erwachsene) mit ADHS können sich nicht lange konzentrieren und bewegen sich sehr viel © Photographee.eu | AdobeStock

Zusammenhang zwischen ADHS bei Erwachsenen und Suchterkrankungen

Der Zusammenhang zwischen ADHS und Abhängigkeitserkrankungen lassen sich auf eine Impulskontrollstörung zurückführen. Damit haben sich verschiedene Wissenschaftler beschäftigt.

Nach dem Modell von Barkley ist die Störung der Exekutivfunktionen primär auf eine Störung der Reiz-Inhibition zurückzuführen. Darunter versteht man, dass die Nervenzellen Impulse nur abgeschwächt weitergeben. Dadurch kann sich der Betroffene nicht so gut kontrollieren.

Das kognitiv-energetische Modell nach Sergeant führt die Störung der Exekutivfunktion auf eine mangelnde energetische Regulation von

- Aktivierung,

- Anstrengung und

- Aufmerksamkeit

zurück.

Menschen ohne ADHS können positive Verstärkungen aufschieben („Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“). Das hilft ihnen bei der Selbstorganisation und dabei, ihre Aufgaben zu erledigen. Menschen mit ADHS können das nicht in vollem Maße.

Nach der „Delay-Aversion-Theorie“ von Sonuga-Barke (2005) entstehen daher bei ADHS-Betroffenen Symptome wie

- Impulsivität,

- „Sensation seeking“ (Suche nach neuen "Kicks") und

- Unaufmerksamkeit, insbesondere in Situationen mit geringer oder kurzer Verstärkerintensität.

Insbesondere ein hohes „sensation seeking“ wird mit einem erhöhten Risiko für die Suchtentwicklung assoziiert.

Voraussetzung für die Diagnose einer ADHS ist, dass die Symptome in den drei Kernbereichen

- motorische Hyperaktivität,

- Impulsivität und

- Aufmerksamkeitsstörung

bereits vor dem 7. Lebensjahr nachweisbar sind. Demzufolge erfolgt die Diagnosestellung üblicherweise in der Kindheit.

Diagnosekriterien

Unaufmerksamkeit

- Beachtet häufig Einzelheiten nicht oder macht Flüchtigkeitsfehler

- Hat oft Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder beim Spielen aufrechtzuerhalten

- Scheint häufig nicht zuzuhören, wenn andere sie/ihn ansprechen

- Hält häufig Anweisungen anderer nicht durch und kann Arbeiten am Arbeitsplatz nicht zu Ende bringen

- Hat häufig Schwierigkeiten, Aufgaben zu organisieren

- Hat eine Abneigung gegen Aufgaben, die länger dauernde geistige Anstrengung erfordern

- Verliert häufig Gegenstände, die sie/er für Aktivitäten benötigt

- Lässt sich öfter durch äußere Reize ablenken

- Ist bei Alltagsaktivitäten häufig vergesslich

Hyperaktivität

- Zappelt häufig mit Händen oder Füßen und rutscht auf dem Stuhl herum

- Steht in der Klasse oder in anderen Situationen, in denen sitzen bleiben erwartet wird, häufig auf

- Läuft häufig herum oder klettert exzessiv in Situationen, in denen dies unpassend ist

- Hat häufig Schwierigkeiten, ruhig zu spielen oder sich mit Freizeitaktivitäten ruhig zu beschäftigen

- Ist häufig auf Achse oder handelt oftmals, als wäre sie/er getrieben

- Redet häufig übermäßig viel

Impulsivität

- Platzt häufig mit den Antworten heraus, bevor die Frage zu Ende gestellt ist

- Kann nur schwer warten, bis sie/er an der Reihe ist

- Unterbricht und stört andere häufig

Für die Diagnose einer ADHS müssen jeweils

- 6 von 9 Symptome aus dem Bereich Unaufmerksamkeit oder

- 6 von 9 Symptome aus den Bereichen Hyperaktivität/Impulsivität

in einem dem Alter oder der Situation unangemessenen Umfang nachweisbar sein. Darüber hinaus müssen die Symptome zu Beeinträchtigungen in mindestens zwei Lebensbereichen beitragen. Diese dürfen nicht durch andere psychische Störungen, z.B. affektive Störungen oder Störungen im Sozialverhalten, besser erklärt werden.

Außerdem müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein:

- Symptome treten bereits vor dem 7. Lebensjahr auf

- Die Beeinträchtigungen durch die Symptome sind klinisch bedeutsam mit Auswirkungen z.B. auf die soziale oder schulische Funktionsfähigkeit

- Beeinträchtigungen zeigen sich in zwei oder mehr Bereichen, z.B. Schule, zu Hause

- Die Symptome können nicht durch eine andere psychische Störung besser erklärt werden

Nicht immer wird ADHS bereits in der Kindheit diagnostiziert. Bei einer späteren Diagnose müssen die Symptome der Kindheit rückblickend erhoben werden. Der Therapeut muss dann beurteilen, ob die Kriterien bis ins Erwachsenenalter weiterbestehen.

Die Diagnostik ADHS bei Erwachsenen ist aufwändig und orientiert sich an Leitlinien. Erschwert wird die Diagnose durch das Auftreten weiterer psychiatrischer Störungen. Durch Symptomüberlappungen kann es zu einer erschwerten Abgrenzung der Störungsbilder zueinander kommen.

Wender-Utah-Kriterien der ADHS im Erwachsenenalter

Bei der Diagnosestellung bei Erwachsenen spielt auch der Verlauf der Störung eine große Rolle. Hinzu kommen

- Fremdanamnesen (Befragung Angehöriger),

- die Erhebung familiärer Belastungen und weiterer psychischer oder organischer Störungen sowie

- der eingenommenen Medikamente.

Im Entwicklungsverlauf verändern sich die Symptome. Die diagnostischen Kriterien allein sind daher nicht hilfreich für die Erfassung der ADHS-Symptomatik bei Erwachsenen.

Deswegen können die Wender-Utah-Kriterien ein zusätzliches Hilfsmittel zur Diagnose darstellen. Sie erfassen

- die Kernsysmptome,

- deren Veränderungen im Entwicklungsprozess, sowie

- weitere Symptome wie affektive Labilität (schnelle Stimmungsschwankungen), Desorganisation oder Überreagibilität,

Letztere sind häufig mit einer ADHS vergesellschaftet, finden in den diagnostischen Leitlinien aber sonst keine Anwendung.

Die Wender-Utah-Kriterien sind:

Unaufmerksamkeit

- Unvermögen, Gesprächen aufmerksam zu folgen

- Erhöhte Ablenkbarkeit

- Schwierigkeit, sich auf schriftliche Texte oder Arbeitsaufgaben zu konzentrieren

- Vergesslichkeit

Hyperaktivität

- Innere Unruhe

- Unfähigkeit, sich zu entspannen

- Unfähigkeit, sitzende Tätigkeiten durchzuführen

- Dysphorische Stimmungslage bei Inaktivität

Impulsivität

- Unterbrechen anderer im Gespräch

- Ungeduld

- Impulsiv ablaufende Einkäufe

- Unvermögen, Handlungen im Verlauf zu verzögern

Affektlabilität

- Wechsel zwischen neutraler, niedergeschlagener und gehobener Stimmung – Dauer von einigen Stunden bis maximal einige Tage

Desorganisation

- Unzureichende Planung und Organisation von Aktivitäten

- Aufgaben werden nicht zu Ende gebracht

Mangelnde Affektkontrolle

- Andauernde Reizbarkeit, auch aus geringem Anlass

- Verminderte Frustrationstoleranz und kurze Wutausbrüche

Emotionale Überreagibilität

- Unfähigkeit, adäquat mit alltäglichem Stress umzugehen

- Erniedrigte Stresstoleranz bei Alltagsanforderungen

Darüber hinaus stehen auch für das Erwachsenenalter standardisierte neuropsychologische und testpsychologische Verfahren zur Verfügung. Sie dienen der Validierung der Diagnose und der Einordnung der Schwere und Ausprägung der Erkrankung.

Zu den genannten Verfahren zählen z.B.:

- Wender-Utah-Rating-Scale (WURS),

- Connor's-Adult-ADHD-Rating-Scale (CAARS),

- ADHS-Selbstbeurteilungsskala (ADHS-SB) oder –Diagnosecheckliste (ADHS-DC),

ADHS bei Erwachsenen und Alkoholabhängigkeit

Durch Langzeituntersuchungen wissen Ärtzte, dass Erwachsene häuiger zu Alkoholabhängigkeit neigen, wenn sie als Kind ADHS hatten. Das Abhängigkeitsrisiko ist 3-4 mal höher. Liegt zusätzlich noch eine Störung im Sozialverhalten vor, erhöht sich das Risiko auf den Faktor 5 bis 7.

Umgekehrt weisen ca. 20 Prozent der Alkoholabhängigen eine kindliche ADHS auf.

Diagnose der Alkoholabhängigkeit

Alkoholabhänigkeit besteht nach ICD-10, wenn innerhalb eines Jahres gleichzeitig mindestens 3 der folgenden 6 Kriterien auftreten:

- Unstillbares Verlangen nach Alkohol (Craving)

- Verlust der Kontrolle über die Menge oder die Zeit des Konsums

- Toleranzentwicklung

- Entzugssymptome

- fortgesetzter Konsum trotz Nachweises eines psychischen, physischen oder sozialen Schadens

- Vernachlässigung von Vergnügen, Interessen oder Verpflichtungen durch den Alkoholkonsum

Zusammenhänge zwischen ADHS bei Erwachsenen und Alkoholabhängigkeit

Die Zusammenhänge der Ursachen zwischen ADHS bei Erwachsenen und Alkoholabhängigkeit sind bis heute nicht bekannt. Diskutiert wird

- eine gemeinsame genetische „Endstrecke“,

- eine fehlgeleitete Selbstmedikation,

- eine zusätzliche Risikopotenzierung durch Sozialdrift infolge der zahlreichen Misserfolgserlebnisse im Entwicklungsverlauf oder

- durch komorbide Störungen wie z.B. Störung im Sozialverhalten oder dissoziale Persönlichkeitsstörung.

Die Selbstmedikationshypothese meint, dass ADHS-Betroffene durch eine kleine Menge Alkohol angenehme Gefühle spüren. Patienten spüren eine Verbesserung der inneren Unruhe, der Aufmerksamkeitsstörung und auch der affektiven Labilität. Der Betroffene assoziiert dadurch Alkohol mit einer Verbesserung seiner Situation. So entwickelt sich nach einer gewissen Zeit aus dem regelmäßigen Konsum die Abhängigkeit.

Das Risiko für die Entwicklung von Abhängigkeit ist dabei nicht auf Alkohol beschränkt. Diese frühe Abhängigkeitsentwicklung zu Alkohol kann das „Tor“ für den frühen Missbrauch weiterer Substanzen darstellen.

Verlauf und Prognose bei gleichzeitigem Auftreten von ADHS und Alkoholabhängigkeit

Alkoholabhängige ADHS-Betroffene haben oft einen schwereren Verlauf und eine ungünstigere Prognose als Alkoholiker ohne ADHS.

Auch deswegen sollte ADHS so früh wie möglich behandelt werden. Das dient auch zur Prävention einer Entwicklung von Alkoholabhängigkeit bzw. einer Suchtentwicklung allgemein.

Therapiert wird ADHS bei Kindern zum einen durch einen konsequenten Erziehungsstil und entsprechende pädagogische Maßnahmen.

Daneben kommt häufig als Medikament Methylphenidat (Ritalin®) zur Anwendung. Es gilt aktuell als effektivste Behandlungsmethode bei ADHS.

Eine medikamentöse Behandlung bessert ca. 50 Prozent die Kardinalsymptome von ADHS bei Erwachsenen. Sie beeinflusst oft auch die Stimmungslabilität positiv.

Für die Besserung des Zeitmanagements, der Organisation und Planung ist eine zusätzliche Psychotherapie notwendig.

Medikamentöse Therapie der ADHS bei Erwachsenen

Am besten wirkt Methylphenidat (MPH) bei der medikamentösen Therapie des ADHS bei Erwachsenen.

Auch Atomexetin, ein Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, verringert in bis zu 50 % der Fälle die Symptome signifikant. Deswegen wurde das Medikament in mehreren Ländern für die Behandlung von ADHS bei Erwachsenen zugelassen.

Erfolgversprechend erscheinen auch Antidepressiva. Sie beeinflussen den dopaminergen (z.B. Bupropion) oder den serotonergen Hirnstoffwechsel (z.B. Venlafaxin).

Insgesamt liegen zahlreiche Substanzen vor, die in jedem Lebensalter die Symptome der ADHS lindern können.

Um der Entwicklung schwerer Persönlichkeitsstörungen vorzubeugen, ist eine frühzeitige medikamentöse Behandlung dringend erforderlich. So lässt sich auch das Risiko auf die Entwicklung von Suchterkrankungen halbieren.

Obwohl die Studienlage kontrovers ist, kann auch eine im Erwachsenenalter einsetzende medikamentöse Behandlung

- die Kardinalsymptome der ADHS lindern

- den Verlauf einer Abhängigkeitserkrankung positiv beeinflussen

- die Motivation für das Durchhalten einer psychotherapeutischen Behandlung erhöhen

Psychotherapie der ADHS bei Erwachsenen

Die beste Form der Therapie ist heute die Kombination einer medikamentösen Therapie mit einer Psychotherapie.

Zahlreiche Studien untersuchten Probanden, die eine solche kombinierte Therapie absolvieren. Deren Wirkung konnte stets nachgewiesen werden, es traten

- eine signifikante Verminderung der ADHS-Symptome

- eine Verringerung komorbider Symptome, wie z.B. Angst oder Depressionen sowie

- ein Anstieg der allgemeinen Funktionsfähigkeit

ein.

Zwar sehen diese Ergebnisse schon gut aus. Bei den Abhängigkeitssymptomen wurden jedoch keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt.

Untersuchte junge Erwachsene tranken zwar weniger Alkohol. Doch sie reduzierten nicht die Anzahl der Trinktage. Zwischen 60 und 80 Prozent der Probanden brachen die Therapie zudem ab.

Aktuell wird deswegen die Alkoholabhängigkeit parallel zur ADHS behandelt.

Einzel- und Gruppentherapie von ADHS bei Erwachsenen

Insgesamt sind bei ADHS bei Erwachsenen sowohl gruppentherapeutische als auch einzeltherapeutische Interventionen möglich. Welche Form sich für die Behandlung der Komorbidität von Alkoholabhängigkeit und ADHS bei Erwachsenen am besten eignet, ist noch nicht geklärt.

Für die Alkoholabhängigkeit allein haben sich in der Vergangenheit vor allem gruppentherapeutische Verfahren bewährt. Womöglich ist eine Kombinationsbehandlung aus Einzel- und Gruppentherapie bei der Komorbidität sinnvoll.

Einen erfolgversprechenden Ansatz im Bereich der Einzeltherapie bei ADHS entwickelten Safren und seine Mitarbeiter. Sie setzten ein kognitiv-behaviorales Einzeltraining in 12-15 Sitzungen an. Es beinhaltet

- Techniken zur Organisation und Planung

- Reduktion der Ablenkbarkeit

- Bearbeitung dysfunktionaler Kognitionen sowie

- Umgang mit Prokrastination (Aufschiebeverhalten)

In der deutschen Bearbeitung wurde zudem ein Modul

- zur Affektkontrolle,

- zum Umgang mit Frustrationen und

- mit innerer Anspannung

integriert. Es erscheint vor allem für die Behandlung von Suchterkrankungen hilfreich.

Insgesamt scheinen psychotherapeutische Gruppen- und Einzeltherapien den Betroffenen wirklich zu helfen. Sie legen ihre Grundannahmen ab, dass sie irgendwie "nicht richtig funktionierten". Darüber hinaus können sie positive Erfahrungen besser integrieren.

Der wissenschaftliche Nachweis, dass diese Therapien auch die Alkoholabhängigkeit positiv beeinflussen können, fehlt jedoch noch.

ADHS bei Erwachsenen und Alkoholabhängigkeit ist eine häufig vergesellschaftete Komorbidität (Begleiterkrankung). Die Ursachen sind nicht geklärt. Es ist aber davon auszugehen, dass sich die Alkoholabhängigkeit infolge Gen-Umwelt-Interaktionen entwickelt.

Dabei erhöhen negative Erfahrungen und weitere psychiatrische Störungen das Risiko für die Entwicklung einer Abhängigkeitserkrankung.

Eine medikamentöse Therapie kann hier das Risiko senken. Insgesamt ist eine frühzeitige Behandlung von ADHS im Kindesalter als Prävention weiterer psychiatrischer Störungen empfehlenswert.

Bei Erwachsenen mit ADHS und Alkoholabhängigkeit sind kombinierte medikamentöse und psychotherapeutische Behandlungen erfolgsversprechend.