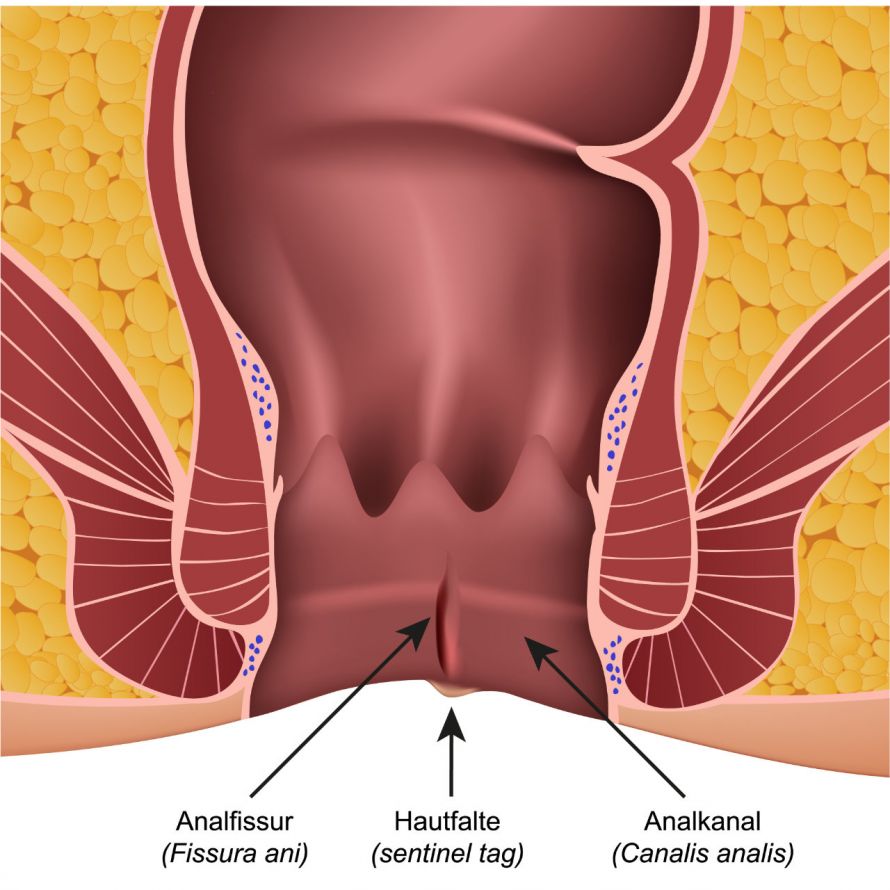

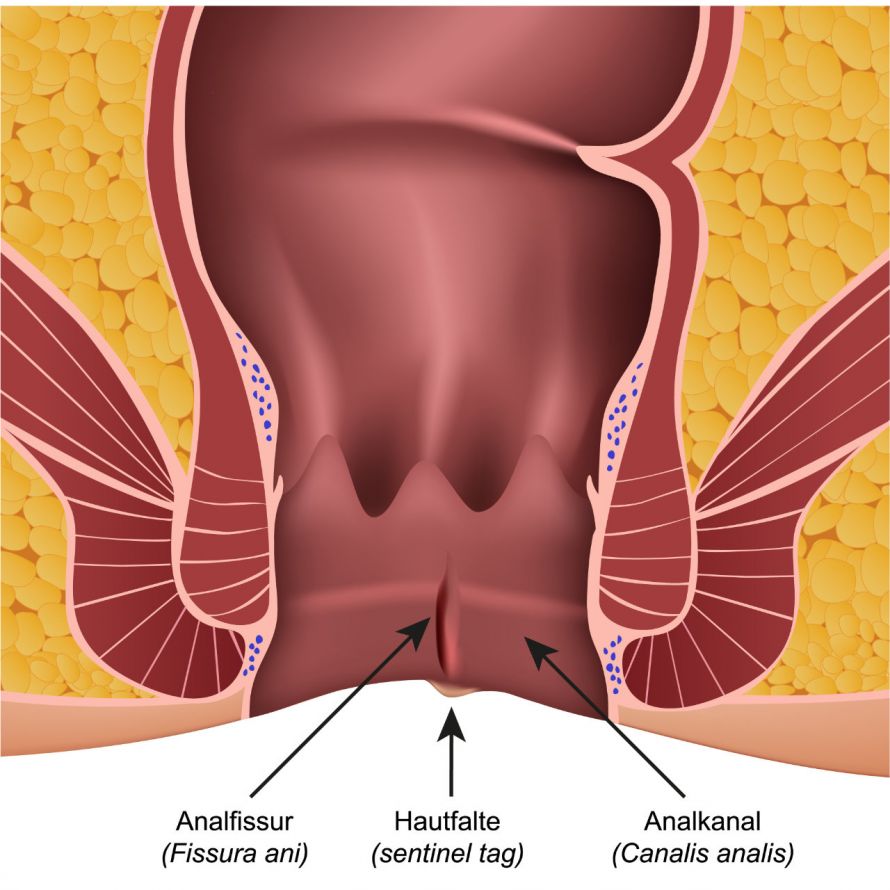

Einrisse in der feinen Haut und der Schleimhaut an der Mündung des Analkanals nennt man Analfissur. Der Betroffene empfindet ein Brennen beim oder nach dem Stuhlgang. Oft weist auch ein hellroter Blutfilm auf dem Toilettenpapier auf eine Analfissur hin.

Häufige Ursachen für eine Analfissur sind

Die Betroffenen scheuen oft aus falscher Scham den Weg zum Arzt. Sie riskieren damit, dass die Beschwerden chronisch werden.

Aufgrund der Schmerzen wird der Stuhlgang mitunter eingehalten. Verstopfung ist daher eine mögliche Folgebeschwerde einer Analfissur.

Analfissuren sind kleine Risse im Bereich des Anus, die zu Schmerzen führen können © bilderzwerg | AdobeStock

Bevor der Arzt einen operativen Eingriff in Erwägung zieht, sollte er zunächst die Möglichkeiten der konservativen Therapie ausschöpfen. Dazu gehören

- die Gabe von Medikamenten zur Regulierung des Stuhlgangs sowie

- die parallele Anwendung von Salben, vor allem im akuten Stadium.

Wenn die Verletzung damit nicht ausheilt oder es zu anderen Störfaktoren kommt, kann aus der akuten schnell eine chronische Analfissur werden. Es bildet sich ein Geschwür in Verbindung mit narbigen Wundrändern. Zudem kann es zu einer so genannten Vorpostenfalte kommen.

Die Wunde heilt dann auch aufgrund der schlechten Durchblutung nicht korrekt ab. In diesem Fall hilft nur noch eine operative Therapie.

Eine Analfissur-OP ist ein kleiner Eingriff aus dem Bereich der Proktochirurgie bzw. chirurgischen Proktologie. Der Chirurg entfernt die Fissur mitsamt den narbigen Gewebeteilen (Fissurektomie).

Die Heilungsdauer nach dieser Methode beträgt zwischen vier und sechs Wochen.

Alternativ dazu gibt es auch noch die Möglichkeit, den Schließmuskel teilweise zu durchtrennen (Sphinkterotomie). Dadurch wird der Druck von der Fissur genommen, so dass hier gute Ergebnisse bei der Heilung erzielt werden. Das Problem an dieser Methode ist die Gefahr einer Stuhlinkontinenz, die sogar erst Jahrzehnte später auftreten kann.

Wie bei nahezu jeder Operation kann es auch nach einer Analfissur-OP zu Blutungen kommen. Speziell Nachblutungen sind für den Patienten unangenehm. Das gleiche gilt für Wundheilungsstörungen, die ebenfalls auftreten und in der Konsequenz zu weiteren Schmerzen führen können. Eher selten tritt eine starke Narbenbildung auf.

Damit die Wundheilung möglichst komplikationslos verläuft, ist im Anschluss an die Operation besonders auf die Analhygiene zu achten. Spezielle Bäder haben einen desinfizierenden Effekt und können auch schmerzlindernd wirken.

Bereits angesprochen wurde die Gefahr, die bei der Sphinkterotomie besteht. Dadurch, dass der Schließmuskel im Alter an Spannung verliert, kann Jahrzehnte nach dem Eingriff eine Stuhlinkontinenz entstehen.

Für die Diagnose und Behandlung von Analfissuren und anderen Erkrankungen des Enddarms sind

die richtigen Ansprechpartner.