Die Aortenchchirurgie umfasst sämtliche operativen Eingriffe an der Hauptschlagader (Aorta). Hierzu gehören offene operative Eingriffe und endovaskuläre Verfahren von innen.

Im Folgenden finden Sie weitere Informtionen zu chirurgischen Eingriffen an der Aorta sowie ausgewählte medizinische Spezialisten für Aortenchirurgie.

Empfohlene Spezialisten

Artikelübersicht

- Was ist Aortenchirurgie?

- Gründe für eine Erkrankungen der Hauptschlagader

- Die chirurgischen Eingriffe an der Aorta

- Die Bypassanlage an der Aorta

- Die Aufdehnung der Hauptschlagader mit Ballonkathetern

- Die offene Aneurysma-Operation

- Der Aortenstent

- Vorteile der endovaskulären Versorgung

- Wann ist die Operation an einem Aneurysma der Hauptschlagader sinnvoll?

- Dauer des Krankenhausaufenthalts

- Fazit zur Aortenchirurgie

Aortenchirurgie - Weitere Informationen

Was ist Aortenchirurgie?

Die Aortenchirurgie fasst sämtliche operative chirurgische Eingriffe an der Hauptschlagader (Aorta) zusammen. Die Aorta geht vom Herzen aus, verläuft entlang der Wirbelsäule durch Brust- und Bauchraum nach unten. Sie teilt sich auf Nabelhöhe in die beiden Beckenschlagadern auf. Die Aorta versorgt den gesamten Körper mit sauerstoffreichem Blut und spielt eine zentrale Rolle im Herz-Kreislaufsystem.

Erkrankungen der Hauptschlagader sind Engstellen bzw. Verschlüsse (arterielle Verschlusskrankheit, pAVK) oder Aussackungen (Aneurysmen).

Bei Engstellen oder Verschlüssen kommt es zu Durchblutungsstörungen der Organe und Gewebe.

Dies kann zu folgenden Symptomen führen:

- Schmerzen beim Laufen (Schaufensterkrankheit)

- Nächtliche Ruheschmerzen

- Wunden an Füßen und Unterschenkeln, die nicht abheilen

Aber auch das Gegenteil, nämlich eine Aussackung der Gefäßwand (Aortenaneurysma), stellt eine krankhafte Gefäßveränderung dar. Die Gefahr besteht hier allerdings nicht in einer Durchblutungsstörung, sondern im Platzen der Aussackung, was meist zum Verblutungstod führt.

Ziel der Aortenchirurgie ist:

- Bypassanlage und Überbrückung bzw. Blutumleitung bei Verschlüssen

- Ausschaltung von Aneurysmen durch Ersatz des erkrankten Gefäßabschnittes mit einer Prothese

Gründe für eine Erkrankungen der Hauptschlagader

Hauptursache der Erkrankung der Schlagadern, folglich auch der Aorta, ist die Arteriosklerose. Diese nennt der Volksmund oft Gefäßverkalkung.

Sie entsteht durch Risikofaktoren wie:

- Erhöhter Blutdruck

- Hohe Blutfette

- Hohe Cholesterinwerte

- Rauchen

- Zuckerkrankheit

Durch die Verkalkung der Gefäßwand wird diese schwach und weniger elastisch. Dadurch ist die Wand nicht mehr so flexibel und kann aussacken.

Andererseits können die Verkalkungen aber auch nach innen wachsen und das Gefäß verengen oder verschließen.

Neben der Arteriosklerose gibt es noch weitere Erkrankungen der Hauptschlagader wie:

- Die angeborene Bindegewebsschwäche

- Entzündungen

- Autoimmunerkrankungen

Die chirurgischen Eingriffe an der Aorta

Wie bei allen anderen Gefäßen unterscheiden Mediziner zwischen offenen und endovaskulären (von innen) Eingriffen:

- Bei den offenen Eingriffen legen Ärzte das Gefäß durch einen Hautschnitt frei.

- Bei den endovaskulären Verfahren erfolgt dies von innen durch Katheter, speziellen Stents, Ballons oder Stentprothesen.

Folgende Eingriffe sind möglich:

- Bypässe bei Verschlüssen (offen)

- Aufdehnung mit Ballonkathetern (endovaskulär)

- Ersatz bei Aneurysmen (offen)

- Schienung von innen (Stentprothese)

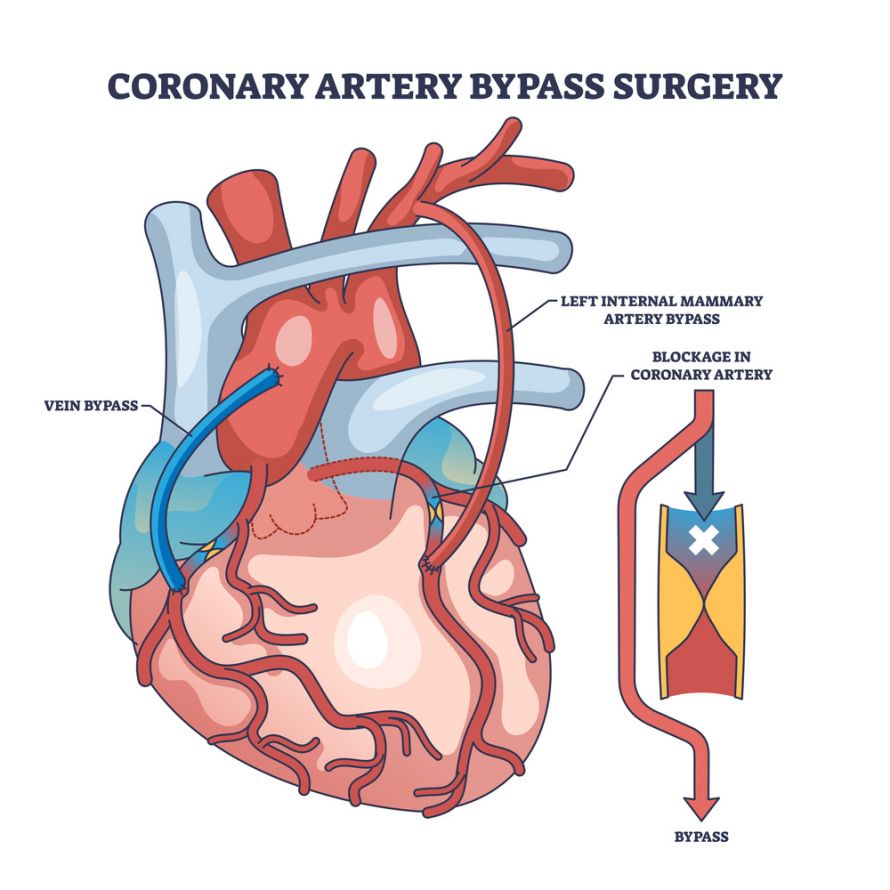

Die Bypassanlage an der Aorta

Bei Verschlüssen der Hauptschlagader werden oft Umgehungskreisläufe (Bypässe) notwendig.

Hierbei handelt es sich um künstliche Blutgefäße, die Ärzte an die gesunden Blutgefäße ober- und unterhalb von Verschlüssen aufnähen. Anschließend fließt das Blut über den Bypass. Dieser sorgt für eine bessere Blutversorgung der nachgeschalteten Gewebe.

Die Y-Prothese ist im Bypass an der Bauchschlagader. Dabei drehen Ärzte eine Y-förmige Kunststoffprothese um, nähen sie oben an die Bauchschlagader und unten an die Beckenschlagadern an.

Somit überbrücken Mediziner Verschlüsse der Hauptschlagader und leiten das Blut um. Wichtig ist, dass oberhalb des Verschlusses der Bauchschlagader keine Engstellen vorliegen. Ebenfalls wichtig ist, dass sich auch unterhalb unauffällige Gefäße im Becken und am Bein zeigen. Andernfalls ist das Risiko groß, dass sich der Bypass verschließt.

Um die Prothese an der Aorta einnähen zu können, müssen Ärzte den Bauch mit einem großen Bauchschnitt öffnen. Dieser verläuft meistens längs in der Mittellinie.

Eine Bypass-OP am Herzen sichert die ausreichende Blutversorgung des Herzmuskels @ VectorMine /AdobeStock

Eine Bypass-OP am Herzen sichert die ausreichende Blutversorgung des Herzmuskels @ VectorMine /AdobeStock

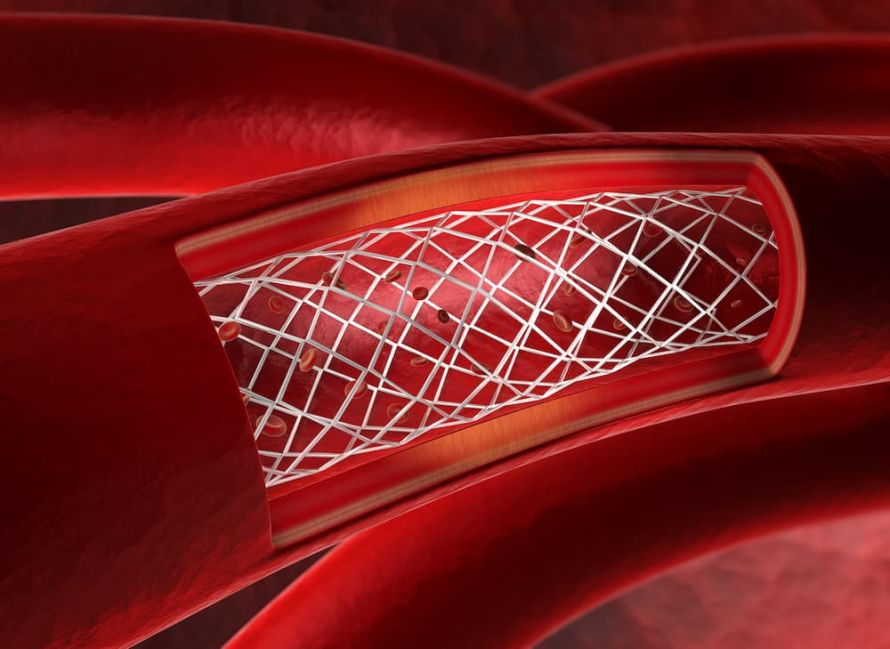

Die Aufdehnung der Hauptschlagader mit Ballonkathetern

Mit Röntgenstrahlung führen Ärzte die Aufdehnung mit Ballonkathetern durch, wobei auch hier ein Zugang über die Leistenschlagadern erfolgt.

Bei der Aufdehnung von Engstellen setzen Mediziner teilweise einen Stent ein, um das Gefäß länger offenzuhalten. Oft ist hierbei nicht einmal ein Schnitt notwendig. Ärzte stechen das Leistengefäß durch die Haut hindurch an.

Wichtig ist deshalb, dass Mediziner die Leiste nach dem Eingriff für ca. 10-15 abdrücken. Eine Bettruhe für einige Stunden (oft 24 Stunden) muss der Patient einhalten. Andernfalls besteht das Risiko einer Ein- bzw. Nachblutung.

.jpg) Mithilfe beschichteter Ballonkatheter lassen sich Arterien weiten @ Matthieu /AdobeStock

Mithilfe beschichteter Ballonkatheter lassen sich Arterien weiten @ Matthieu /AdobeStock

Die offene Aneurysma-Operation

Bei Aneurysmen müssen Ärzte die gesamte Aussackung des Gefäßes herausschneiden und durch eine Prothese ersetzen. Dies nennt sich auch offene Versorgung eines Aortenaneurysmas, da ein Bauchschnitt notwendig ist.

Der große Unterschied zwischen der Aneurysma-Operation und der Operation bei Engstellen und Verschlüssen ist:

Bei der Aneurysma-Operation ersetzen Ärzte das Aneurysma komplett durch eine Prothese. Diese soll ein Platzen der ausgesackten Bauchschlagader verhindern.

Wenn die Beckengefäße von der Aussackung nicht betroffen sind, kommt eine Rohrprothese zum Einsatz. Hierbei handelt es sich (wie der Name schon sagt) um eine Prothese, die die Form eines Rohrs hat.

Sind allerdings auch die Beckengefäße betroffen, müssen Ärzte in aller Regel eine Y-Prothese einnähen.

Der Aortenstent

Die offene Aneurysma-Versorgung ist das althergebrachte Verfahren, das es schon lange gibt. Die endovaskuläre Ausschaltung eines Aortenaneurysmas gibt es seit dem Ende des letzten Jahrtausends.

Im Gegensatz zur offenen Operation müssen Ärzte beim Aortenstent den Bauch nicht mit einen großen Bauchschnitt öffnen. Es genügt, die Leistenschlagadern freizulegen und darüber eine Stentprothese bis in die Aussackung vorzuschieben.

Da sie die Prothese von innen über den Gefäßinnenraum vorschieben, heißt dieses Vorgehen endovaskulär (endo = innen und vaskulär = Gefäß). Die korrekte Lage der Prothese lässt sich mit Röntgenstrahlung kontrollieren.

Beim Bauchaortenaneurysma schieben Ärzte einen Aortenstent (endovaskuläres Verfahren) bis zur Wandaussackung @ peterschreiber.media /AdobeStock

Beim Bauchaortenaneurysma schieben Ärzte einen Aortenstent (endovaskuläres Verfahren) bis zur Wandaussackung @ peterschreiber.media /AdobeStock

Vorteile der endovaskulären Versorgung

Das endovaskuläre Vorgehen mit einem Aortenstent ist deutlich weniger belastend für den Patienten als die „offene“ Operation.

Manchmal gibt es aber wichtige Gründe für das „offene“ Vorgehen:

- Der Aortenstent muss sich von innen in das Gefäß hineinlegen. Dafür benötigt der Arzt ober- und unterhalb der Aussackung mehrere Zentimeter gesunde Gefäßabschnitte. Dies ist nicht immer der Fall, weshalb spezielle Prothesen nach Maß erforderlich sind.

- Diese Prothesen dürfen wichtige Äste der Aorta (Schlagadern, die Darm und Nieren versorgen) nicht verschließen. In solchen Fällen sind zusätzliche Seitenarme in der Prothese nötig.

- Teilweise kann es notwendig sein, die Bauchschlagader offen freizulegen, um die Prothese chirurgisch (per Hand) einzunähen.

- Die Prothese kann sich Jahre nach der Operation verschieben. Auch eine Undichtigkeit ist möglich. Aus diesem Grund müssen Ärzte die Lage der Prothese im Körper regelmäßig kontrollieren. Oft erfolgt die Kontrolle mit einer Computertomographie. Diese Untersuchung ist immer mit einer Strahlenbelastung verbunden.

- Anfänglich erfolgen die Kontrollen alle 3-6 Monate, anschließend in jährlichen Abständen. Dies ist wichtig, da sich die Prothese nach vielen Jahren verschieben kann. Das Aneurysma ist nicht mehr dicht. Wenn es dann zu einem Platzen (der Ruptur) kommt, droht ein Verblutungstod.

Wann ist die Operation an einem Aneurysma der Hauptschlagader sinnvoll?

Grundsätzlich gilt, je größer die Aussackung ist, desto höher ist das Risiko eines Einrisses der Gefäßwand.

Ab einem Durchmesser von > 5,5 cm ist das Risiko einer Ruptur größer als das Operationsrisiko. Daher ist ab diesem Durchmesser eine Operation sinnvoll.

Ob die Operation offen oder endovaskulär erfolgt, ist abhängig von:

- Lage und Ausdehnung des Aneurysmas

- Zustand und Behandlungswünschen des Patienten

- Geschätzte Lebenserwartung

Bei jüngeren Patienten empfehlen Ärzte eher die offene Versorgung, da im Anschluss normalerweise keine Röntgenkontrollen mehr notwendig sind.

Dauer des Krankenhausaufenthalts

Nach einer offenen Aortenoperation beträgt der stationäre Aufenthalt meist 1-2 Wochen, da die Bauchwunde eine regelmäßige Kontrolle und Versorgung braucht.

Im Bedarfsfall kann bei einer drohenden Entzündung die Gabe eines Antibiotikums als Infusion notwendig sein. Außerdem bedarf es eines langsamen Kostaufbaus, um den Darm wieder schonend in Schwung zu bringen. Bei älteren Patienten folgt nach dem Krankenhausaufenthalt eine Rehabilitation.

Beim Aortenstent ist kein spezieller Kostaufbau notwendig. Auch Störungen der Wundheilung sind äußerst selten. Daher erfolgt die Entlassung oft bereits nach 2-3 Tage. Die schnelle Entlassung aus dem Krankenhaus ist ein entscheidender Vorteil.

Fazit zur Aortenchirurgie

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die offene und endovaskuläre Versorgung von Aortenerkrankungen keine konkurrierenden, sondern sich ergänzende Behandlungsverfahren sind.

Ärzte sollten insbesondere den Wunsch des Patienten berücksichtigen, welches Verfahren zum Einsatz kommt. Dafür müssen die Patienten allerdings eine genaue Aufklärung über Vor- und Nachteile, Risiken und Nachbehandlung erhalten.

Die endovaskuläre Therapie ist oft schonender, aber nicht bei jedem Patienten möglich. Außerdem braucht es nachher meist regelmäßige Nachkontrollen mit Röntgenstrahlung.

Die offenen Verfahren sind länger bekannt und bei nahezu jedem Patienten möglich. Sie sind allerdings belastender für den Körper und gehen mit einem längeren Krankenhausaufenthalt einher.