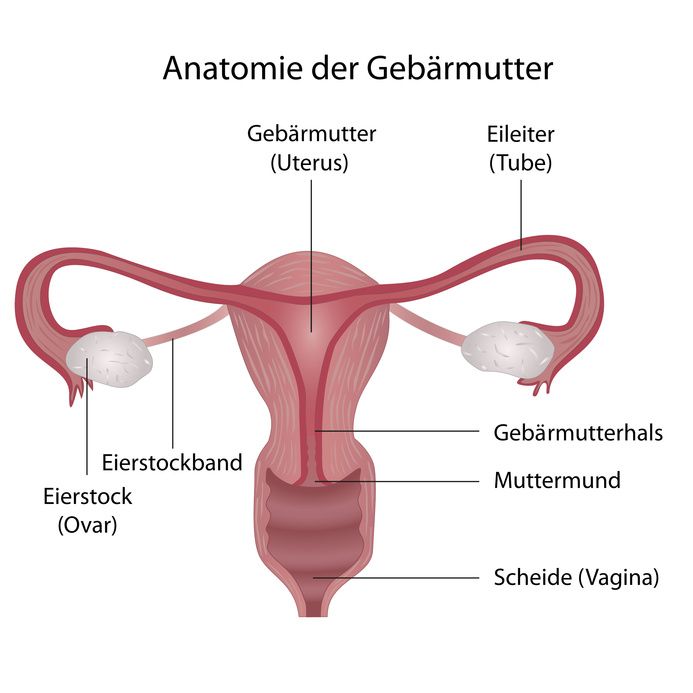

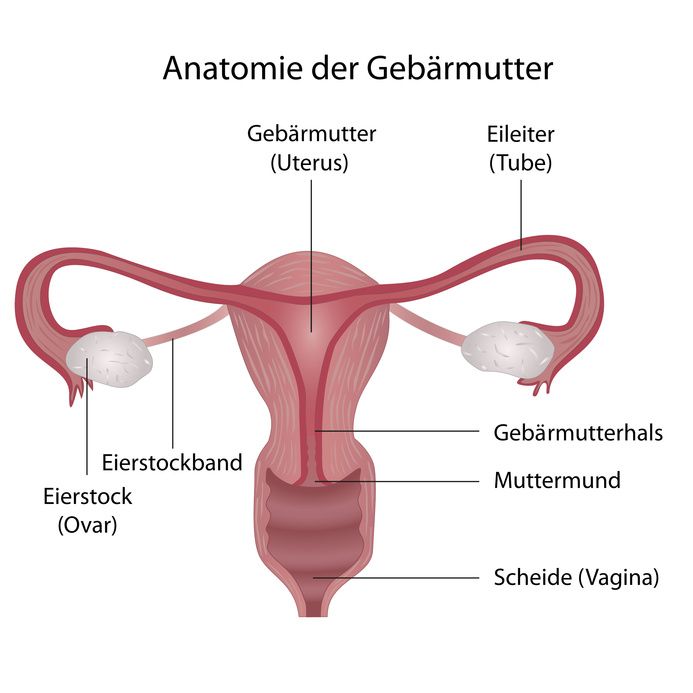

Die Eierstöcke (Ovarien) sind über die Eileiter mit der Gebärmutter verbunden. Sie sind mit Bändern befestigt und werden so in Position gehalten. Wie die Gebärmutter, die Eileiter und die Scheide gehören die Eierstöcke zu den inneren weiblichen Geschlechtsorganen.

Zu den wesentlichen Funktionen der Eierstöcke gehören die Produktion der weiblichen Geschlechtshormone:

- Östrogene,

- Gestagene und

- Androgene.

Diese Hormone sind für die Aufrechterhaltung des Monatszyklus verantwortlich. Darüber hinaus produzieren die Eierstöcke Eizellen, die während des Eisprungs an die Eileiter abgeben werden. Von dort wandern sie in die Gebärmutter. Werden sie in diesem Zeitraum von einem Spermium befruchtet, entwickelt sich daraus ein Fötus und die Frau ist schwanger.

Die Eierstöcke verändern während des Monatszyklus ihre Lage und Größe. Sie haben in der Bauchhöhle aber verhältnismäßig viel Platz. Daher beeinträchtigt ihre Größenzunahme und Lagenveränderung während des Zyklus keine anderen Organe.

Deshalb bleiben auch Tumoren der Eierstöcke auch oftmals lange unbemerkt. Meistens verursachen sie erst im fortgeschrittenen Stadium Symptome.

Die Eierstöcke, Gebärmutter und Scheide stellen die inneren Geschlechtsorgane der Frau dar © bilderzwerg | AdobeStock

Wodurch ein Ovarialkarzinom genau verursacht wird, ist bislang nicht geklärt. Es sind aber einige Risikofaktoren bekannt, die die Entstehung von Eierstockkrebs begünstigen können. Hierzu gehören unter anderem

- ein höheres Lebensalter,

- schädliche Umwelteinflüsse,

- ungesunde Ernährungsgewohnheiten,

- Übergewicht,

- Kinderlosigkeit und Infertilität sowie

- die Einnahme von Hormonpräparaten nach den Wechseljahren.

Darüber hinaus scheinen in etwa 10 Prozent aller Fälle von Eierstockkrebs genetische Ursachen verantwortlich zu sein. In diesen Fällen liegen Mutationen der sogenannten Brustkrebsgene BRCA1 (auf dem 17. Chromosom) und BRCA2 (auf dem 13. Chromosom) vor. Diese Gene erhöhen auch das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken.

Liegen Mutationen dieser Gene vor, treten Fälle von Eierstockkrebs und Brustkrebs innerhalb einer Familie gehäuft auf.

Das Ovarialkarzinom stellt nach Brustkrebs die zweithäufigste Krebserkrankung der weiblichen Geschlechtsorgane dar.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts erkranken in Deutschland jedes Jahr zwischen 7.000 und 8.000 Frauen neu an Eierstockkrebs. Dies entspricht einer Inzidenzrate von jährlich 11 Neuerkrankungen pro 100.000 weiblichen Einwohnern.

Insgesamt beträgt das Risiko für Frauen, irgendwann im Laufe ihres Lebens an einem Ovarialkarzinom zu erkranken, 1,5 Prozent. Betroffen sind meist ältere Frauen nach den Wechseljahren.

In rund 50 Prozent der Fälle von Eierstockkrebs sind beide Eierstöcke von bösartigen Tumoren befallen.

In etwa 70 Prozent der Fälle wird Eierstockkrebs erst dann entdeckt, wenn die Tumorerkrankung schon weit fortgeschritten ist. Dies liegt zum einen daran, dass ein Ovarialkarzinom zu Beginn in der Regel keine Frühsymptome verursacht.

Zum anderen sind die Symptome, die zumeist erst im fortgeschrittenen Stadium auftreten, eher unspezifischer Natur. Das bedeutet: Sie können auch bei vielen anderen, harmlosen Erkrankungen vorkommen. Darüber hinaus gibt es bislang für das Ovarialkarzinom keine zuverlässigen Früherkennungsuntersuchungen.

Zu den unspezifischen Symptomen, die im fortgeschrittenen Stadium von Eierstockkrebs auftreten können, gehören unter anderem

- Schmerzen im Unterbauch,

- häufiger Harndrang sowie

- gastrointestinale Beschwerden wie

Zudem fühlen sich betroffene Frauen oftmals müde, erschöpft und leistungsschwach. Weitere mögliche Symptome sind

- Blutungen außerhalb der Menstruation oder nach den Wechseljahren,

- eine unklare Gewichtsabnahme sowie

- eine Zunahme des Bauchumfangs ohne Gewichtszunahme, verursacht durch eine vermehrte Ansammlung von Flüssigkeit im Bauchraum (Aszites).

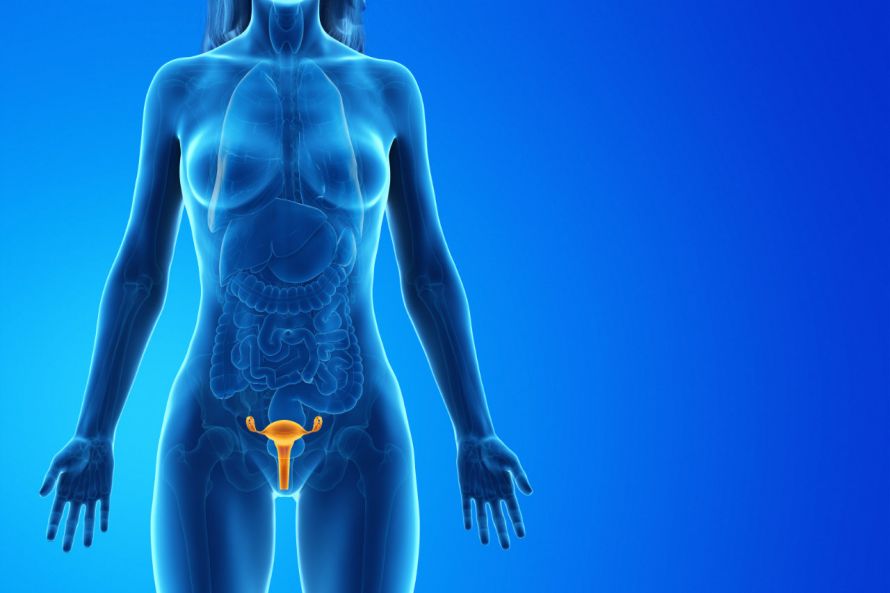

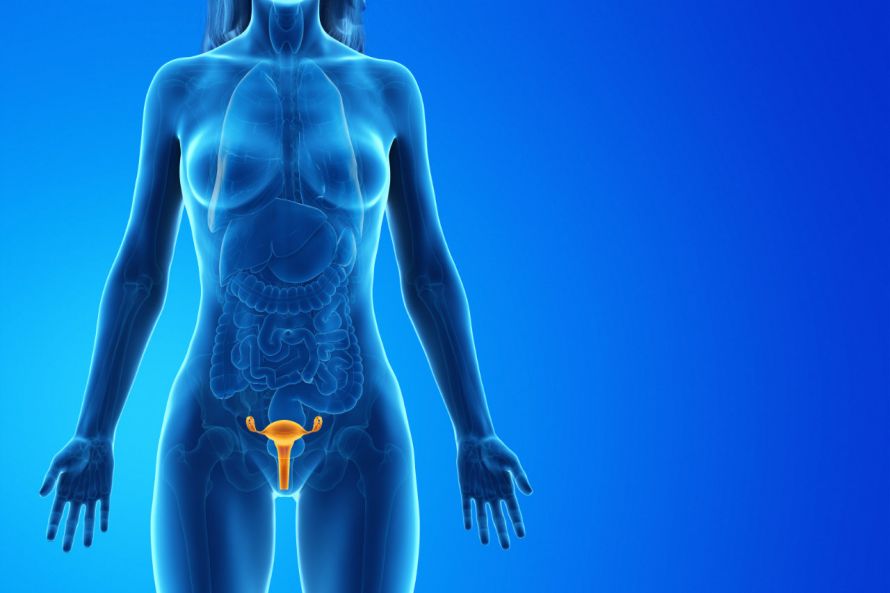

Die Lage der Gebärmutter und Eierstöcke im Körper © SciePro | AdobeStock

Die Stadiumseinteilung bei Eierstockkrebs erfolgt gemäß der sogenannten FIGO-Klassifikation (Internationale Vereinigung für Gynäkologie und Geburtskunde). Man unterscheidet vier Tumorstadien:

- FIGO I: Der Eierstockkrebs hat nur das Eierstockgewebe befallen. Dabei können nur ein Eierstock oder auch beide Eierstöcke betroffen sein.

- FIGO II: Das Ovarialkarzinom hat sich bereits im Becken ausgebreitet.

- FIGO III: Der Eierstocktumor hat bereits Metastasen ins Bauchfell oder in die Lymphknoten gestreut.

- FIGO IV: Das Tumorgewebe befindet sich bereits außerhalb der Bauchhöhle, beispielsweise in Form von Fernmetastasen.

Die Verdachtsdiagnose „Eierstockkrebs“ wird meist nach unspezifischen Beschwerden gestellt, wenn im Rahmen der Abklärung auch eine gynäkologischen Untersuchung erfolgt.

Besteht der Verdacht auf ein Ovarialkarzinom, führt der Arzt weitere Untersuchungen durch, um

- die Größe,

- Ausdehnung,

- Lage und

- Beschaffenheit

des Eierstocktumors beurteilen zu können. Hierzu können unter anderem eine Ultraschalluntersuchung der Bauchregion (Abdominal-Ultraschall) und der Scheide (Vaginal-Ultraschall) gehören. Auch eine Computertomographie ist möglich.

Die endgültige Diagnose kann allerdings erst im Rahmen einer Operation gestellt werden, bei der Tumorgewebe entnommen wird. Das Gewebe wird anschließend von einem Pathologen unter dem Mikroskop auf bösartige Krebszellen hin untersucht.

Die Behandlung des Ovarialkarzinoms erfolgt durch Frauenärzte mit dem Schwerpunkt gynäkologische Onkologie.

Mit der Operation und der Chemotherapie stehen bei der Behandlung von Eierstockkrebs im Wesentlichen zwei Therapieverfahren zur Verfügung. Welches davon zum Einsatz kommt, hängt vom Stadium der Erkrankung ab. In den meisten Fällen besteht die Behandlung aber aus einer Kombination beider Verfahren.

So wird der Tumor im Rahmen einer Operation zunächst möglichst komplett entfernt. Dabei werden in der Regel

- beide Eierstöcke,

- die Gebärmutter,

- die Eileiter,

- ein Teil des Bauchfells,

- der Blinddarm sowie

- Lymphknoten im Becken und entlang der Bauchschlagader

entfernt.

Oft muss die Operation durch eine Chemotherapie ergänzt werden, auch wenn alle Tumoranteile entfernt wurden.

Bei einem fortgeschrittenen Ovarialkarzinom wird die Chemotherapie oftmals durch eine Antikörpertherapie mit dem Wirkstoff Bevacizumab ergänzt. Die Antikörpertherapie soll verhindern, dass verbleibende Krebszellen neue Blutgefäße bilden. Auch ein Tumor benötigt eine Blutversogung.

Im Anschluss an die Eierstockkrebs-Behandlung sind regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen wichtig. Sie dienen dazu, ein mögliches Rezidiv, sprich ein erneutes Auftreten eines Ovarialkarzinoms, möglichst frühzeitig zu erkennen.

Diese Nachsorgeuntersuchungen sollten

- in den ersten drei Jahren nach der abgeschlossenen Therapie vierteljährlich,

- in den darauffolgenden zwei Jahren halbjährlich und

- danach jährlich

erfolgen. Die Nachsorgeuntersuchung beinhaltet in der Regel ein Abtasten des Bauches und der Geschlechtsorgane und eine Ultraschalluntersuchung der Bauch- und Beckenorgane. Darüber hinaus stellt der Arzt Fragen zu möglichen Symptomen. Ob eine Tumormarkerbestimmung sinnvoll ist, muss individuell entschieden werden.