Zwischen Brusthöhle und Bauchraum liegt der wichtigste Atemmuskel, den wir haben: das Zwerchfell. Von Medizinern auch Diaphragma (griechisch für Trennwand) genannt. Der Begriff Trennwand beschreibt eine Funktion des Zwerchfells: Es grenzt die Lunge im Brustkorb und den Thorax von den weiter unten liegenden Organen ab.

Für die Atmung ist das Zwerchfell unverzichtbar. Es spannt sich beim Einatmen an und sinkt dabei nach unten hin ab. Dadurch entsteht in der Brusthöhle ein Unterdruck, und die Lungen füllen sich mit Luft.

Atmet der Mensch aus, wandert das Zwerchfell wieder nach oben und presst verbrauchte Luft aus den Lungen wieder hinaus.

Auf der rechten Seite liegt der Atemmuskel etwas höher, darunter die Leber. Auf der linken Seite ist unter dem Zwerchfell die Milz zu finden.

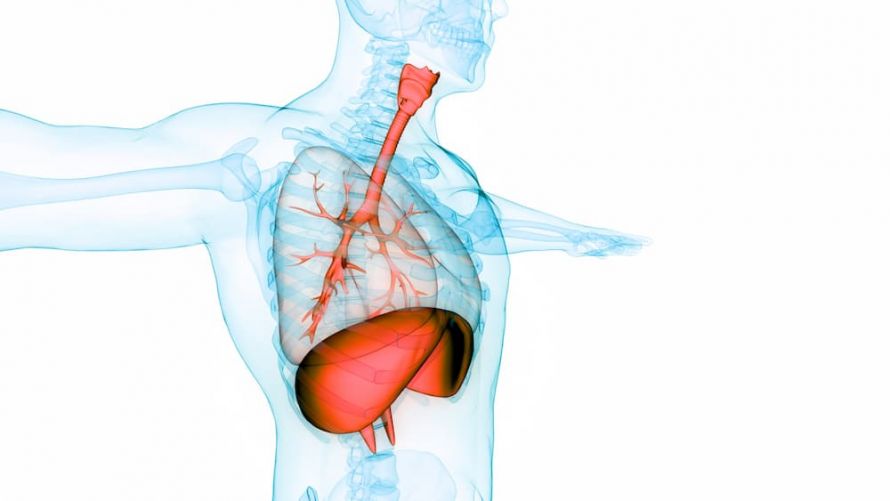

Das Zwerchfell (Diaphragma) ist eine kuppelförmige, dünne Muskel-Sehnen-Platte @ magicmine /AdobeStock

Das Zwerchfell (Diaphragma) ist eine kuppelförmige, dünne Muskel-Sehnen-Platte @ magicmine /AdobeStock

Mediziner unterscheiden zwischen der einseitigen und der selteneren zweiseitigen Zwerchfelllähmung.

Auf beiden Seiten führt der Zwerchfellnerv oder auch Nervus phrenicus vom Rückgrat durch den Thorax bis hin zum Zwerchfell. Dieser Nerv hat vom Rückenmark vorbei an Lymphknoten, Hauptschlagader, Herzbeutel und Lunge einen langen Weg bis zu seinem Ziel.

Kommt es auf dieser Strecke zu einer Beschädigung des Zwerchfellnervs, kann eine Zwerchfellparese die Folge sein.

Die Lähmung sorgt wiederum für einen Zwerchfellhochstand: Das Zwerchfell verlagert sich beim Ausatmen weiter nach oben, als dies normalerweise der Fall ist.

Neben der Lähmung des Zwerchfells können auch andere Ursachen für einen Zwerchfellhochstand verantwortlich sein:

Steht das Zwerchfell zu hoch, ist es in seiner Funktion eingeschränkt. Dies engt zudem die Lungen ein und führt zu Atembeschwerden. Dies macht sich in schwereren Fällen als Atemnot bemerkbar.

Wenn das Zwerchfell zu weit oben ist, kann es seine Funktion nicht mehr oder nur noch teilweise erfüllen. Außerdem haben die Lungen weniger Platz, was zu Atembeschwerden führt. Kurzatmigkeit und Atemnot sind die Folgen, die sich bei den Patienten bemerkbar machen.

Im Stehen zeigt sich die Lähmung weniger stark als im Liegen. Das liegt daran, dass die Schwerkraft die Bauchorgane nach unten zieht, das Zwerchfell wandert ebenfalls nach unten.

In diesem Fall hat die Lunge mehr Platz, um sich auszudehnen. Doch beim Bücken oder im Liegen tritt verstärkt Atemnot auf. Auch beim Schwimmen verlagert sich das gelähmte Zwerchfell stark nach oben und nimmt der Lunge den nötigen Raum.

Körperliche Belastungen verstärken die Symptome.

Besonders deutlich merken dies Patienten, die bereits Vorerkrankungen im Bereich der Atmung haben:

Eine Zwerchfelllähmung erhöht die Wahrscheinlichkeit, oft an einer Lungenentzündung zu erkranken.

Typischerweise treten Atemnot beim Bücken, im Liegen oder beim Schwimmen auf @ RFBSIP /AdobeStock

Typischerweise treten Atemnot beim Bücken, im Liegen oder beim Schwimmen auf @ RFBSIP /AdobeStock

Auf seinem langen Weg verläuft der Zwerchfellnerv entlang diverser Organe. Er kommt dicht an die Wirbelsäule, an Lymphknoten und Hauptschlagadern heran. Auch die Thymusdrüse, die für das Immunsystem wichtig ist, der Herzbeutel und die Lunge liegen auf seinem Weg.

Es gibt viele Ursachen, die für eine Schädigung des Zwerchfellnervs auf dieser Strecke führen können:

- Oft verletzen Ärzte den Nerv bei einer Operation, beispielsweise am Herzen oder am Thymus.

- Auch eine Entzündung oder ein Tumor kann dem Nervus phrenicus schaden und eine Lähmung hervorrufen.

- Virusinfekte stehen ebenfalls als Verursacher der Zwerchfelllähmung im Verdacht.

- In seltenen Fällen kann auch der Zwerchfellmuskel selbst beschädigt sein und so zur einseitigen Lähmung führen.

Oft aber bleibt die Ursache für die Lähmung unbekannt, der Arzt spricht dann von einer idiopathischen Ursache.

Die seltene beidseitige Zwerchfelllähmung kann etwa Folge von Rückenmarksverletzungen oder neuromuskulären Erkrankungen wie ALS sein. Auch hier ist eine idiopathische Parese, also eine Lähmung mit unbekannter Ursache, möglich.

Zur Diagnose der Zwerchfelllähmung wird der Arzt den Thorax röntgen: Den Zwerchfellhochstand, der durch die Lähmung des Muskels entsteht, kann man auf dem Röntgenbild sehen.

Wenn Patienten nach einer Operation am Herzen über Atemnot klagen, ist eine Röntgenuntersuchung sinnvoll.

Eine Atemmessung im Ruhezustand, die sogenannte Spirometrie, zeigt das Ausmaß des Schadens am Zwerchfell. So erfährt der Arzt, wie viel Luftvolumen beim Einatmen in die Lunge gelangt. Dies passiert im Sitzen und im Liegen. Bei einer einseitigen Zwerchfelllähmung zeigt sich eine verminderte Kapazität im Sitzen. Im Liegen gelangt noch weniger Luft in die Lunge.

Die Blutgasanalyse aus dem Labor gibt Aufschluss per Blutbild.

Mit dem Ultraschall untersucht der Arzt das Zwerchfell, um die Bewegung des Muskels zu beurteilen. Er erkennt auch, ob sich der Muskel beim Einatmen mit der nötigen Muskelverdickung bewegt oder nicht. Das braucht es, um eine Zwerchfelllähmung zu beweisen oder zu widerlegen.

Ist die Ursache danach noch ungeklärt, kann die Computertomographie (CT) oder Kernspintomographie (MRT) Aufschluss geben und andere Erkrankungen ausschließen.

Selten werden neurologische Untersuchungen wie die Neurographie oder die Elektromyographie genutzt, um mehr über die vorliegenden Nervenschäden zu erfahren.

Behandlungsbedürftig ist die Lähmung nur, wenn Patienten unter Atemnot leiden. Dann nehmen Ärzte eine Zwerchfellraffung vor. Verursacht der geschädigte Zwerchfellnerv nur leichte Beschwerden, ist dies nicht nötig.

Bei der Zwerchfellraffung setzen Chirurgen Nähte ein, die das Zwerchfell halten. So verhindern sie, dass es sich nach oben in den Brustkorb hinein wölbt. Das verbessert die Effizienz, mit der die restliche Atemmuskulatur arbeiten kann: Beim Einatmen strömt mehr Luft in die Lunge.

Wenn andere Erkrankungen wie Adipositas oder COPD als Ursache vorliegen, sollte der Patient sein Gewicht reduzieren und/oder Medikamenten nehmen.

Sollte die Zwerchfelllähmung nach einer Operation auftreten, kann es hilfreich sein, bis zu zwei Jahre zu warten: In manchen Fällen erholt sich das Zwerchfell wieder und die Symptome klingen ab. Unterstützend kann Atem- oder Bewegungstherapie helfen.

Bei Menschen mit einer speziellen Form von ALS haben Ärzte bereits Zwerchfellschrittmacher zur Stimulierung des Nervus phrenicus eingesetzt.

Die Zwerchfelllähmung ist meist eine Folge eines Schadens am Zwerchfellnerv. Sie kann nach Operationen, Verletzungen und Krankheiten auftreten und führt zu Atemnot und Kurzatmigkeit. In schweren Fällen hilft die Zwerchfellraffung per Operation. Die Behandlung von ursächlichen Krankheiten ist ebenfalls nötig.