Empfohlene Spezialisten für die laparoskopische Gallenblasenentfernung

Artikelübersicht

- Definition: Total Umbilikale Laparoskopische Cholezystektomie (TULC)

- Anatomie der Gallenblase

- Indikationen für eine TULC

- Operationsvorbereitung auf die laparoskopische Gallenblasenentfernung

- Intraoperatives Vorgehen bei einer TULC

- Komplikationen einer laparoskopischen Gallenblasenentfernung

- Fazit zur TULC

TULC (Laparoskopische Gallenblasenentfernung) - Weitere Informationen

Definition: Total Umbilikale Laparoskopische Cholezystektomie (TULC)

Bei einer TULC (Total Umbilikalen Laparoskopischen Cholezystektomie) handelt es sich um eine minimal-invasive laparoskopische Gallenblasenentferntung. Dazu setzt der Operateur einen kleinen Schnitt im Bereich des Nabels.

Durch den kleinen Schnitt ist das chirurgische Trauma gering und die postoperative Wundheilung kann schneller erfolgen. Das verbessert auch das kosmetische Ergebnis.

Voraussetzungen für eine TULC sind:

- ein Body-Mass-Index (BMI) von unter 38 kg/m²

- keine vorangegangene ausgedehnte Bauchoperationen

Anatomie der Gallenblase

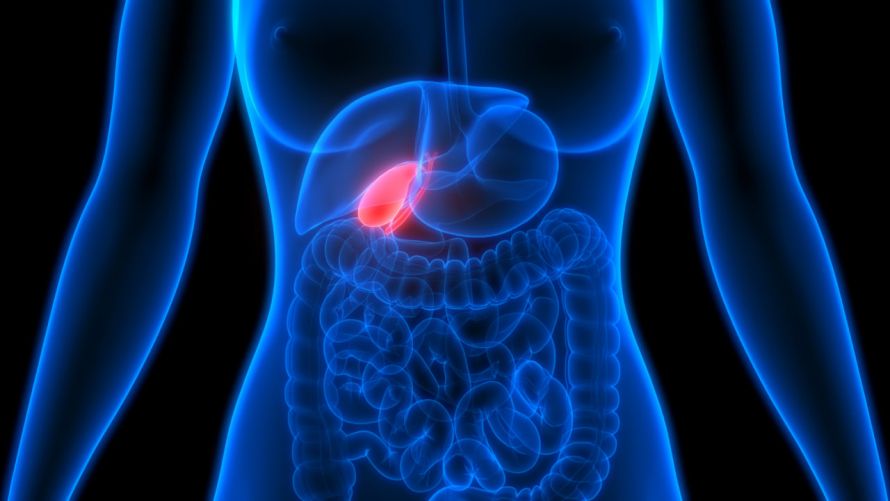

Die Gallenblase befindet sich an der Unterseite der Leber. Die Hauptaufgabe der Gallenblase ist die Speicherung und Eindickung der von der Leber produzierten Gallenflüssigkeit. Die Galle dient vor allem der Verdauung von Fetten im Darm.

Die Gallenblase wird in einen Gallenblasenboden, -körper und -hals gegliedert. Der Hals der Gallenblase geht in den Gallenblasengang (Ductus cysticus) über. Im Übergangsbereich befindet sich eine spiralförmige Schleimhautfalte (Heister-Klappe). Diese nimmt vor allem bei einer Erhöhung des Drucks in der Bauchhöhle (z.B. beim Stuhlgang) eine Verschlussfunktion wahr.

Der Gallenblasengang vereint sich mit dem Gallengang aus der Leber (Ductus hepaticus communis) zum Hauptgallengang (Ductus choledochus). Dieser verläuft zusammen mit den wichtigen Blutgefäßen (Pfortader und Leberhauptarterie) in einem gemeinsamen Band (Ligamentum hepatoduodenale).

Der Hauptgallengang mündet in der Regel mit dem Bauchspeicheldrüsenhauptgang (Ductus pancreaticus) in den Zwölffingerdarm (Duodenum).

Die Gallenblasenarterie (Arteria cystica) geht vom rechten Ast der Leberhauptarterie ab und versorgt die Gallenblase mit Blut.

Die Lage der Gallenblase © magicmine | AdobeStock

Indikationen für eine TULC

Wesentliche Indikation zur Entfernung der Gallenblase mittels TULC sind klinische Beschwerden, wie etwa

- Schmerzen im rechten Oberbauch,

- Gallenkoliken und

- ein Druckgefühl,

die durch Gallensteine (sog. symptomatische Gallensteine) hervorgerufen werden.

Weitere Ursachen für die Entfernung der Gallenblase können

- eine akute Entzündung der Gallenblase mit oder ohne Gallensteine,

- eine sog. Schrumpfgallenblase und

- ein Gallenblasenpolyp

sein.

Selten erfordert eine Bauchspeicheldrüsenentzündung oder Gallenblasenkrebs eine Gallenblasenentfernung mittels TULC.

Operationsvorbereitung auf die laparoskopische Gallenblasenentfernung

Im Rahmen der Operationsvorbereitung einer TULC ist

- eine Erhebung aller bedeutenden Patientendaten (Haupt- und Nebenerkrankungen, Medikamente und Alter),

- eine laborchemische Untersuchung,

- eine Ultraschalluntersuchung des Bauches

- sowie, abhängig von Alter und/oder Vorerkrankungen, eine Echokardiographie (EKG) und/oder Röntgenuntersuchung des Brustkorbes erforderlich.

Intraoperatives Vorgehen bei einer TULC

Vorbereitungen

Die laparoskopische Gallenblasenentfernung (Cholezystektomie) findet in Vollnarkose statt. Der Patient wird auf dem Rücken mit auseinander gespreizten Beinen (sog. Steinschnittlagerung) gelagert.

Das OP-Team wäscht den Bauch vom Schambeinhügel bis zu den Brustwarzen mit einer sterilen Flüssigkeit ab. Nachfolgend deckt es das Operationsgebiet mit Einmal-Klebetüchern steril ab.

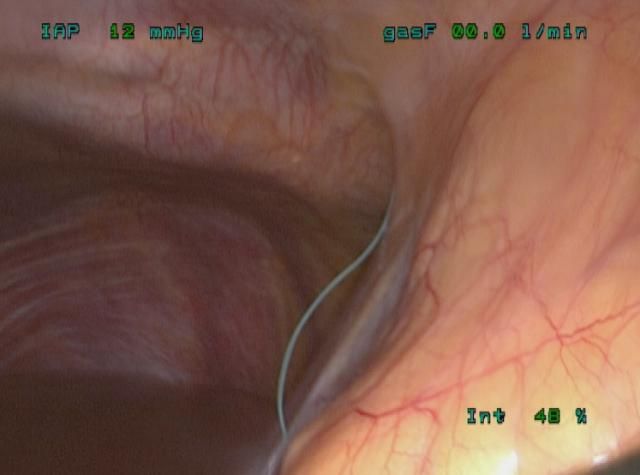

Der Patient erhält nun 10 ml eines Lokalanästhetikums (i.d.R. Bupivacain) links neben und über dem Nabel injiziert. Nach ausreichender Einwirkzeit erfolgt unmittelbar neben dem Nabel eine 10-mm-Inzision (Schnitt). Über diesen Schnitt wird nun über eine spezielle Kanüle (sog. Verres-Nadel) Kohlenstoffdioxid in die Bauchhöhle eingeleitet (Bild 1). Dadurch bläht sich der Bauch und das OP-Gebiet wird deutlicher sichtbar.

Bild 1: Anlage des sog. Pneumoperitoneums (Füllen des Bauchraumes mit CO2)

Nun bringt der Operateur durch den Schnitt neben dem Nabel ein 12-mm-Sicherheitstrokar zur diagnostischen Bauchspiegelung (Laparoskopie) ein. Ein Trokar ist ein Instrument, mit dem sich ein chirurgischer Schnitt für die Dauer der OP offen halten lässt.

Über Sicherheitstrokar wird eine 10-mm-Optik in die Bauchhöhle eingebracht. Über diese kleine Kamera kann der Chirurg in das Innere der Bauchhöhle schauen.

Er überprüft und das Vorliegen von Verwachsungen, die eine TULC unmöglich machen würden. In diesem Fall wird eine konventionelle laparoskopische oder gar offene Gallenblasenentfernung durchgeführt.

Ist eine TULC möglich, wird nach einem weiteren Schnitt unmittelbar über dem Kamera-Optik-Trokar ein 5-mm-Arbeitstrokar eingebracht.

Anschließend wird der Patient auf dem Operationstisch gelagert. Dazu wird der narkotisierte Patient mit Hilfe des elektrisch verstellbaren Operationstisches etwa 30° mit dem Oberkörper aufgesetzt, die Beine leicht abgesenkt und der gesamte Operationstisch um etwa 15° nach links gekippt. Diese Lagerung ermöglicht eine optimale Erreichbarkeit der Gallenblase.

Einbringen von Haltefäden

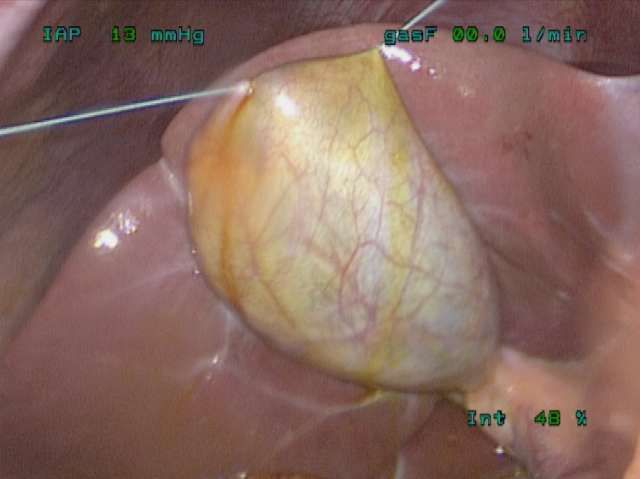

Nun wird von außen ein Faden mit einer geraden Nadel knapp unter dem Rippenbogenrand in die Bauchhöhle eingebracht (Bild 2). Dieser Vorgang wird laparoskopisch-optisch kontrolliert. Im Abdomen wird die Nadel mit einem laparoskopisch-chriurgischen Instrumentarium (Nadelhalter) gefasst. Der Chirurg durchsticht damit zweimal den Gallenblasenhals und sticht sie dann etwas versetzt zum Einstich aus der Bauchhöhle aus.

Bild 2: Einbringen des ersten Haltefadens in die Bauchhöhle. Mitte: grüner Faden; Rechts: Lig. falciforme hepatis (Band an dem die Leber aufgehängt ist); Links unten: Leber; Links oben: Zwerchfell

Bild 3: Aufhängen der Gallenblase an den ersten Haltefaden. Mitte: Gallenblase; Rechts unten: Gallenblasenhals mit Arterie (Arteria cystica) und Gallenblasengang (Ductus cysticus)

Durch dieses Manöver kann der Assistent die Gallenblase wie eine Marionette nach oben halten und nach Vorgabe des Operateurs nach links und rechts bewegen.

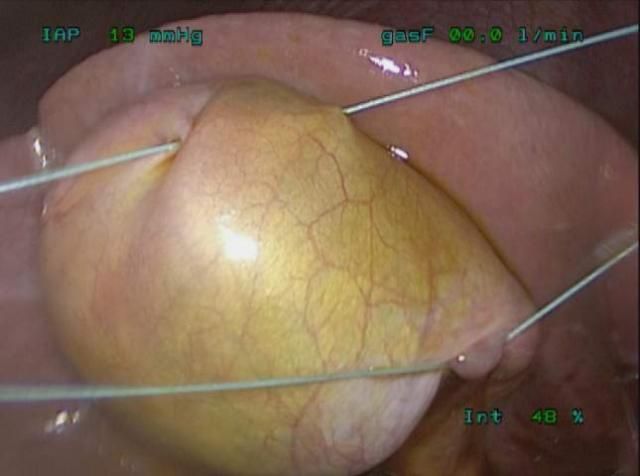

Unter Umständen (z.B. sehr große Gallenblase) ist ein zweiter Haltefaden nötig. In diesem Fall wird das gleiche Prozedere mit einem weiteren Faden, mit jeweils versetzten Ein- und Ausstichpositionen, wiederholt (Bild 3 und 5).

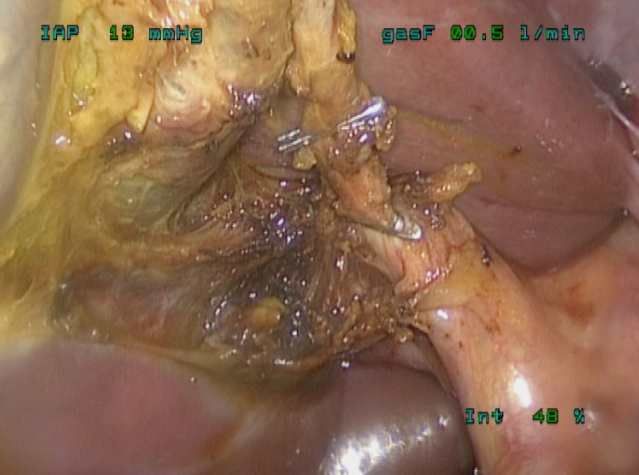

Bild 4: Präparation des Gallenblasenganges und der die Gallenblase versorgenden Arterie sowie der Leberarterie (sog. Calotsches Dreieck)

Bild 5: Einbringen eines zweiten Haltefadens zur übersichtlicheren Präparation des Calotschen Dreiecks

Präperation der Gallenblase

Im weiteren Verlauf der Operation erfolgt nun die Präparation der Gallenblase. Zu Beginn identifiziert der Operateur das Calot'sche Dreieck (Bild 4).

Der Ductus cysticus und die Arteria cystica werden mit laparoskopischen Cips zur Leber und zur Gallenblase hin endgültig unterbunden und mit der Schere zwischen den Clips abgesetzt (Bild 6).

Bild 6: Unterbinden des Gallenblasenganges zweimal zum Hauptgallengang aus der Leber hin und einmal zur Gallenblase selbst mittels Endoclips

Bild 7: Absetzen des Gallenblasenganges und der die Gallenblase versorgenden Arterie sowie erste Mobilisation der Gallenblase aus dem Leberbett

Anschließend wird die Gallenblase weiter mobilisiert (Bild 7). Unter ständiger Blutstillung präperiert der Chirurg sie schließlich komplett aus dem Gallenblasenbett heraus (Bild 8).

Die Gallenblase ist nun frei in der Bauchhöhe an den Haltefäden aufgehängt (Bild 9). Um sie endgültig aus der Bauchhöhle zu bergen, wird nun die 10-mm-Kamera-Optik gegen eine 5-mm-Kamera-Optik ausgetauscht. Über den 12-mm-Sicherheitstrokar führt der Chirurg einen sog. Bergebeutel in die Bauchhöhle ein. Die Gallenblase wird in den Bergebeutel eingebracht, die Haltefäden außen auf Hautniveau abgeschnitten und der Bergebeutel durch Zug an einer speziellen Lasche verschlossen.

Die Gallenblase ist nun sicher im Bergebeutel und kann problemlos aus der Bauchhöhle entfernt werden.

Bild 8: Operationsgebiet nach vollständigem Auslösen der Gallenblase aus dem Leberbett

Bild 9: Vollständig aus dem Leberbett ausgeschälte Gallenblase, aufgehängt an den beiden Haltefäden

Bild 10: Kosmetisches Ergebnis am Ende der Operation: es bleibt nur eine etwa 2,5 cm lange Narbe zurück

Verschluss und Nachkontrolle

Zum Verschluss der Bauchhöhle erfolgt eine tiefe Muskelnaht (sog. Fasziennaht). Abschließend wird die etwa 2,5 cm lange, oberflächliche Hautnaht mit einem selbstauflösenden Faden durchgeführt.

Die Haltefaden-Einstichstellen erfordern keinen Wundverschluss (Bild 10). Nach Aufkleben von drei kleinen Pflastern geht der Patient nach ausreichender Zeit im Aufwachraum auf Normalstation.

Am ersten postoperativen Tag wird eine klinische und laborchemische Untersuchung durchgeführt.

In der Regel können die Patienten am zweiten bis dritten postoperativen Tag aus der stationären Behandlung entlassen werden.

Komplikationen einer laparoskopischen Gallenblasenentfernung

Die Entfernung der Gallenblase in „Schlüssellochtechnik“ ist aktuell Goldstandard in Deutschland und ein absoluter Routineeingriff. Der Eingriff ist sehr sicher und hat eine sehr niedrige Komplikationsrate.

Die möglichen Komplikationen einer Entfernung der Gallenblase hängen entscheidend von verschiedenen Faktoren ab, wie

- Nebenerkrankungen des Patienten,

- Folgeerkrankungen aufgrund der Gallenblasenerkrankung und

- ob es sich um eine geplante oder eine Notfalloperation handelt.

Neben allgemeinen Operationsrisiken wie

- Blutungen,

- Nachblutungen,

- Infektionen,

- Wundheilungsstörungen oder

- Thrombo-Embolien

kommen äußerst selten Verletzungen der Gallengänge oder benachbarter Organstrukturen vor.

Mögliche intraoperative Komplikationen können sehr selten ein Umsteigen auf ein offen chirurgisches Vorgehen erforderlich machen.

Die Komplikationsrate der TULC entspricht der der laparoskopischen Cholezystektomie. Es treten jedoch seltener

- Wundheilungsstörungen,

- postoperative Schmerzen und

- mögliche Narbenbrüche

auf.

Ein Leben ohne Gallenblase ist völlig unbeeinträchtigt möglich. Die Lebensqualität ohne eine kranke Gallenblase ist höher als mit einer kranken Gallenblase.

Fazit zur TULC

Vorteile der TULC

- Weniger postoperative Schmerzen

- Geringeres Risiko einer postoperativen Wundheilungsstörung

- Kürzere Krankenhausverweildauer

- Geringe Gefahr eines postoperativen Narbenbruches

- Besseres postoperatives kosmetisches Ergebnis

- Keine kostenintensives chirurgisches Spezialinstrumentarium nötig

- Keine höheren Operationskosten

Nachteile der TULC

- Nicht bei allen Patienten möglich (siehe Voraussetzungen)

- Geringgradig längere Operationszeiten

Die TULC-Cholezystektomie ist ein sicheres, höchst minimal-invasives Verfahren. Im Gegensatz zu anderen modernen minimal-invasiven Operationsmethoden (z.B. durch den Dickdarm oder die Vagina) zur Entfernung der Gallenblase ist dabei keine Durchtrennung (Perforation) eines gesunden Organs mit all den damit verbundenen Risiken nötig.

Postoperativ treten subjektiv weniger Schmerzen auf. Die TULC-Cholezystektomie ermöglicht ein bestmögliches kosmetisches Ergebnis bei operativer Entfernung der Gallenblase.