Die Gallenblase hat die Aufgabe, die Galle zu speichern. Diese Flüssigkeit wird im Nachbarorgan Leber produziert. Aufgrund unterschiedlicher Faktoren kann es zu einer Tumorentwicklung kommen. Bei einem Gallenblasenkarzinom teilen sich entartete Zellen unkontrolliert und verdrängen gesundes Gewebe. In diesem Fall spricht man von einem bösartigen Tumor. Dieser Tumor ist in der Lage, von der Gallenblase aus in die Leber zu wachsen. Auch kann er den Krebs über die Blutbahn bzw. die Lymphbahnen in den gesamten Körper streuen.

Gallenblasenkrebs tritt vergleichsweise selten auf. Jährlich erkranken an Gallenblasenkrebs rund drei von 100.000 Personen, wobei die meisten Betroffenen über 70 Jahre alt sind. Dabei sind Frauen häufiger von Gallenblasenkrebs betroffen als Männer. In Deutschland erkranken jedes Jahr rund 2.300 Männer und knapp 3.000 Frauen an dieser Krebsform.

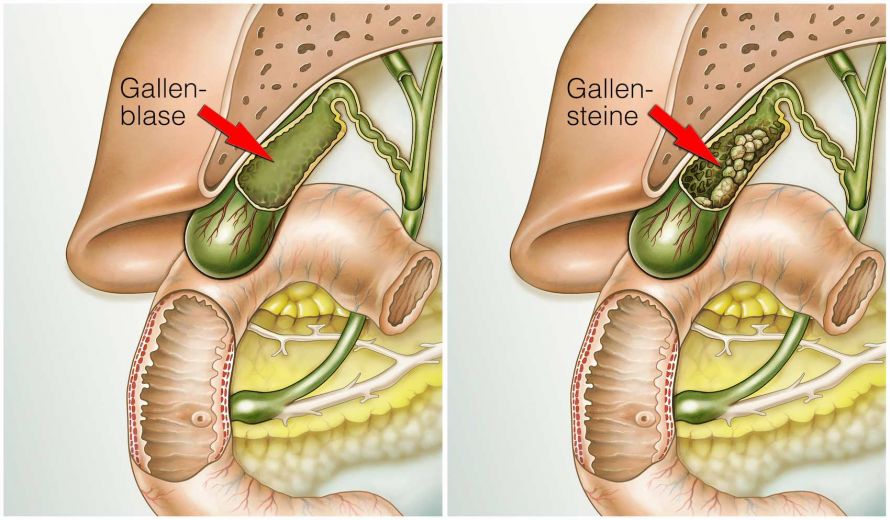

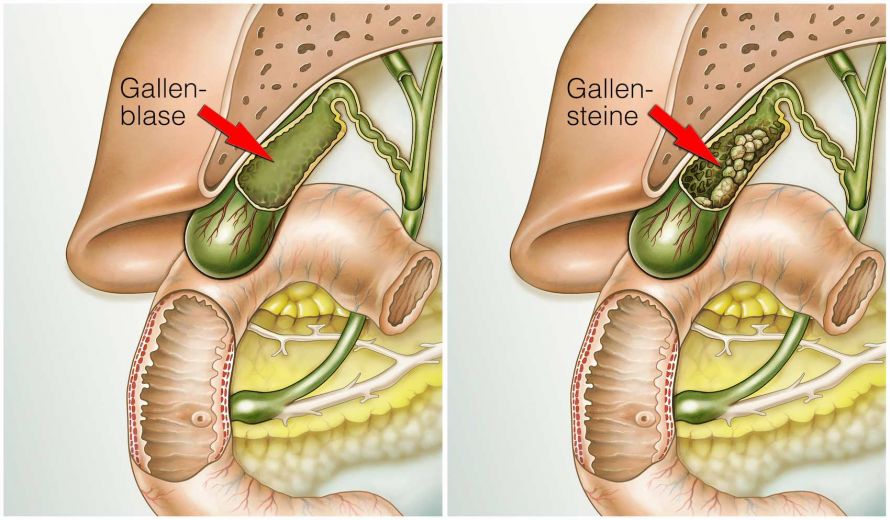

Frauen leiden häufiger an Gallensteinen, welche Risikofaktoren für die Entstehung von Gallenblasenkrebs darstellen. Man vermutet, dass dies ein Grund dafür ist, dass Frauen häufiger an Gallenblasenkrebs erkranken als Männer.

Die Gallensteine an sich sind jedoch nicht die Ursache für Gallenblasenkrebs. Gallensteine können jedoch zu einer anhaltenden Entzündung der Gallenblase führen. Durch eine solche permanente Reizung kann sich im Laufe der Jahre ein Gallenblasenkarzinom entwickeln. Aus diesem Grund findet man bei rund 80 Prozent der Personen, die unter Gallenblasenkrebs leiden, auch Gallensteine.

Gallensteine können zu einer anhaltenden Entzündung der Gallenblase führen. Aus dieser Reizung kann ein Karzinom entstehen.

Gallensteine können zu einer anhaltenden Entzündung der Gallenblase führen. Aus dieser Reizung kann ein Karzinom entstehen.

Ist die Gallenblase chronisch entzündet, kann sich eine Porzellangallenblase bilden, die wiederum Gallenblasenkrebs begünstigt. Bei Gallengangkrebs hingegen können folgende Faktoren eine Rolle für die Ausbildung des Tumors spielen:

- Parasiten

- Zigarettenrauch

- Die chronisch entzündliche Darmerkrankung Colitis ulcerosa

Frühe Symptome bemerken Personen, die von Gallenblasenkrebs betroffen sind, nur selten. Über Beschwerden klagen Patienten erst, wenn der Tumor bereits stark gewachsen ist. Dann kommt es häufig zu Schmerzen im Oberbauch oder Gewichtsverlust. Auch eine ausgeprägte Abgeschlagenheit oder Juckreiz können auftreten.

Erst ein weit fortgeschrittener Tumor behindert den Abfluss der Galle in den Dünndarm. Deshalb verursacht Gallenblasenkrebs häufig erst in einem fortgeschrittenen Stadium Beschwerden, wie sie bei einer Gelbsucht auftreten. Hierzu zählen dann ein heller Stuhlgang, eine dunkle Verfärbung des Urins sowie eine Gelbfärbung der Augäpfel und der Haut.

Wenn der Verdacht besteht, dass der Patient von Gallenblasenkrebs betroffen ist, wird ihn der Arzt zunächst nach seiner Krankheitsgeschichte fragen. Hierbei geht es auch darum, ob der Patient in der Vergangenheit unter Gallenblasensteinen zu leiden hatte. Anschließend erfolgt eine körperliche Untersuchung. Bei dieser tastet der Arzt vor allem den Bauch ab, um eine Vergrößerung der Gallenblase zu erfühlen.

Danach wird dem Patienten Blut abgenommen, um Veränderungen der Gallen- und Leberwerte festzustellen. Zusätzlich kommen bildgebende Verfahren zum Einsatz, wie etwa eine Ultraschalluntersuchung des Bauchraums. Hiermit ist es möglich, die Gallenwege und die Gallenblase darzustellen. Der Arzt kann anhand dieser Untersuchungen andere Erkrankungen, wie beispielsweise Gallensteine, vom Gallenblasenkrebs abgrenzen und eine eindeutige Diagnose stellen. Falls die Situation unklar ist, wird oft ein CT oder MRT angefertigt. Damit kann der Arzt die Größe und genaue Position des Tumors bestimmen.

Mit dem MRT können Größe und Position des Tumors bestimmt werden.

Mit dem MRT können Größe und Position des Tumors bestimmt werden.

Grundsätzlich ist die Wahl der Behandlung bei Gallenblasenkrebs abhängig von der Ausbreitung des Tumors. Sollte das Tumorwachstum noch begrenzt sein, wird die Gallenblase operativ entfernt. Dies ist vor allem in einem frühen Stadium von Gallenblasenkrebs wahrscheinlich. Häufig ist es jedoch notwendig, auch angrenzende Teile der Leber zu entfernen, weil der Tumor oft die Leber infiltriert.

Sollte der Tumor bereits Ableger im Körper gebildet haben oder lebenswichtige Gefäße umwachsen, lässt sich Gallenblasenkrebs nicht mehr heilen. Dann dient die Therapie vor allem dazu, die Lebensqualität des Patienten zu verbessern. Beschwerden sollen gelindert und die Lebenszeit verlängert werden. Dies wird in der Regel mit einer Chemotherapie angestrebt.

Patienten, welche nicht operiert werden können und trotzdem an einer Galleabflussstörung leiden, können interventionell behandelt werden. Mittels endoskopischer Technik kann in der Regel eine Drainage eingelegt werden. Diese kleinen Röhrchen helfen dabei, dass die Gallenflüssigkeit noch ablaufen kann, was zur Entlastung der Galle führt.

Patienten mit gutem Allgemeinzustand haben mit der Strahlentherapie bzw. einer systemischen Chemotherapie zusätzliche Therapieoptionen.

Die Prognose bei Gallenblasenkrebs ist stark abhängig von der Aggressivität und Ausbreitung des Tumors. Aus diesem Grund lässt sich eine pauschale Aussage in Sachen Lebenserwartung bei Gallenblasenkrebs nicht so einfach formulieren. Da Gallenblasenkrebs häufig erst spät entdeckt wird, ist die Prognose bei vielen Patienten aber eher schlecht.

Meistens wird die Diagnose Gallenblasenkrebs von Gastroenterologen oder Chirurgen gestellt. Interventionen - wie endoskopische Drainageeinlagen in den Gallengang - werden von Gastroenterologen durchgeführt. Operative Eingriffe führen Viszeralchirurgen durch. Für Erkrankungen der Gallengänge oder Gallenblasen gibt es in Deutschland einige spezialisierte Zentren.

Gallensteine können zu einer anhaltenden Entzündung der Gallenblase führen. Aus dieser Reizung kann ein Karzinom entstehen.

Gallensteine können zu einer anhaltenden Entzündung der Gallenblase führen. Aus dieser Reizung kann ein Karzinom entstehen. Mit dem MRT können Größe und Position des Tumors bestimmt werden.

Mit dem MRT können Größe und Position des Tumors bestimmt werden.