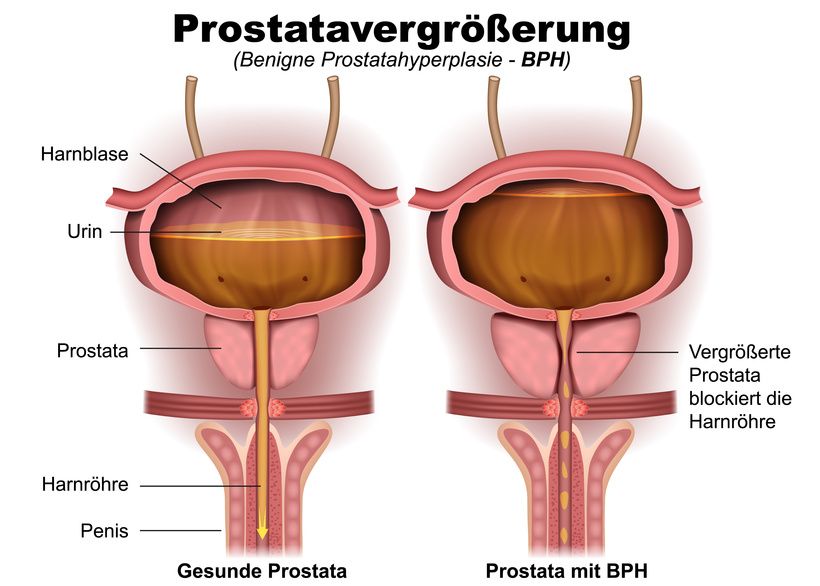

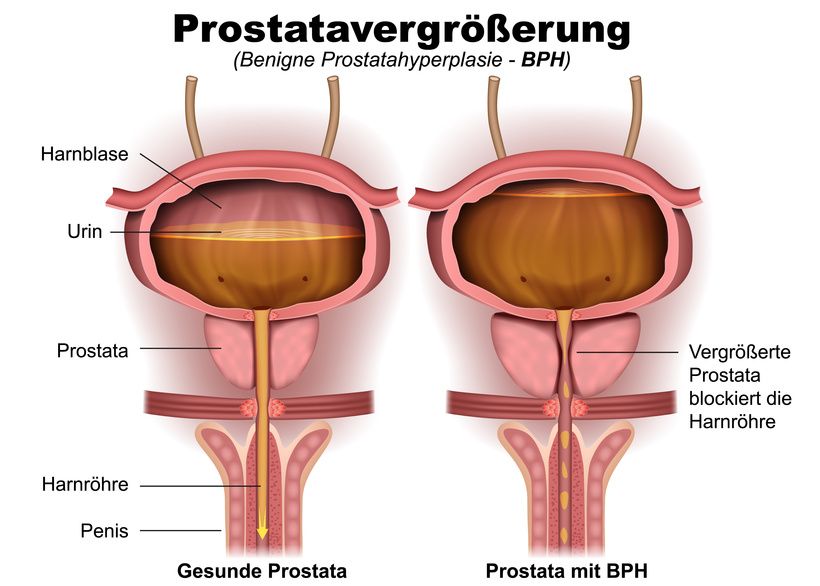

TURP wird häufig zur Behandlung

eingesetzt. Beide Erkrankungen führen zu einer Vergrößerung der Prostata, die wiederum mit einer Einengung (Obstruktion) des unteren Harntrakts einhergehen kann.

Die Operation zielt vor allem auf eine Linderung der damit zusammenhängenden Beschwerden ab.

Gutartige Prostatavergrößerungen treten häufig auf und verursachen meistens verschiedene Beschwerden © bilderzwerg / Fotolia

Außerdem kann eine TURP zu einer signifikanten Erhöhung der Harnflussrate sowie Reduktion der Restharnmenge beitragen.

Für eine TURP darf das Volumen der Prostata allerdings nicht mehr als 75 Milliliter (etwa 60 bis 80 Gramm) betragen. Ist beispielsweise das zu entfernende Adenom größer, wird alternativ eine sogenannte Adenomektie durchgeführt. Eine Adenomektie ist die offen-chirurgische Entfernung eines Adenoms.

Eine TURP ist auf jeden Fall notwendig, wenn die Prostatavergrößerung mit einem oder mehreren der folgenden urologischen Befunden einhergeht:

- regelmäßig wiederkehrende Harnverhaltungen (rezidivierende Ischurie)

- regelmäßig wiederkehrende Infektionen der Harnwege (rezidivierende Harnwegsinfektionen)

- mit dem bloßen Auge erkennbares Blut im Urin, das durch konservative Maßnahmen nicht behandelt werden kann (rezidivierende Makrohämaturie)

- Blasensteine (Urolithe)

- die Harnwegsverengung bedingt eine deutliche Erweiterung des oberen Harntrakts

- eingeschränkte Nierenfunktion

- Restharnmenge von über 100 Milliliter oder Anstieg des Restharns trotz medikamentöser Behandlung

Fallabhängig kann eine TURP auch durchgeführt werden, wenn die Prostatavergrößerung

- zu einem symptomatischen Harnabfluss aus der Harnröhre geführt hat,

- mit einer sackartigen Ausstülpung der Blasenwand (Blasendivertikel) einhergeht oder

- eine konservative Behandlung nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat.

Darüber hinaus wird eine TURP auch bei

- einer chronischen Entzündung der Prostata durch Bakterien (bakteriell bedingte Prostatitis),

- einem Prostataabzess sowie

- palliativ bei Prostatakrebs (Prostatakarzinom)

angewendet.

Im Vorfeld des Eingriffs müssen Sie verschiedene Medikamente absetzen. Zu diesen gehören insbesondere

- Gerinnungshemmer (Antokoagulantien) und

- Antidiabetika (Arzneimittel zur Behandlung von Diabetes mellitus).

Das Absetzen von Gerinnungshemmern wie Marcumar oder Acetylsalicylsäure (ASS) senkt das Risiko für Blutungen während oder nach der OP. Besprechen Sie allerdings das Absetzen dieser Medikamente sowie vorliegende Beeinträchtigungen des Gerinnungssystems stets mit Ihrem behandelnden Arzt.

Antidiabetika wie Metformin sollten Sie mindestens 24 bis 48 Stunden vor dem Eingriff absetzen. Diese Arzneimittel erhöhen das Risiko für eine sogenannte Laktatazidose. Bei einer Laktatazidose sinkt der pH-Wert im Blut aufgrund einer Anhäufung von Laktat (Milchsäure). In der Folge kommt es zu einer Übersäuerung.

Zur Reduktion des Infektionsrisikos wird meistens vor dem Eingriff eine Antibiotika-Prophylaxe durchgeführt. Dies gilt insbesondere bei erhöhter Infektionsgefahr wie bei

- Stoffwechselerkrankungen (Diabetes mellitus),

- medikamentöser Unterdrückung des Immunsystems (Immunsuppression),

- vorliegenden Harnblasensteinen oder

- Wiederholungsoperationen.

Die Mehrheit der TURP-Eingriffe wird unter spinaler oder periduraler (rückenmarksnaher) Betäubung durchgeführt. Der zu operierende Patient befindet sich dabei in der Steinschnittlage (Rückenlage mit gespreizten Beinen). Darüber hinaus wird zumeist ein Blasenfistelkatheter (Katheter durch die Bauchdecke in die Harnblase) gelegt.

Zur Entfernung des krankhaften Gewebes werden zunächst etwa 4 bis 5 Milliliter Gleitmittel in die Harnröhre eingeführt und verstrichen. Anschließend wird durch die Harnröhre (transurethral) ein Dauerspülresektoskop bis zur Prostata vorgeschoben.

Unter kontinuierlicher Spülung mit einer salzhaltigen oder salzfreien Lösung wird schließlich mithilfe einer Hochfrequenz-Schlinge das zu entfernende Gewebe abgetragen. Adenomgewebe kann beispielsweise durch seine gelblich-körnige Struktur vom gesunden Prostatagewebe abgegrenzt werden.

Die Hochfrequenz-Schlinge erlaubt zudem eine gleichzeitige Verödung (Koagulation) der während des Eingriffs verletzten Gefäße. Dadurch treten weniger (Nach-)Blutungen auf.

Erfahrene Operateure tragen etwa 1 bis 1,2 Gramm pro Minute ab. Der Eingriff dauert daher selbst bei größeren Adenomen höchstens etwa 60 Minuten.

Nach dem des Prostatagewebes wird durch die Harnröhre ein Spülkatheter gelegt. Damit wird die Blase noch 12 bis 24 Stunden nach dem Eingriff mit einer physiologischen Kochsalzlösung dauergespült. Das reduziert das Risiko für mögliche Komplikationen.

Nach dessen Entfernung legen die Ärzte zur Ableitung der Blase erneut einen Blasenfistelkatheter. Etwa 48 Stunden später wird die Entleerung der Harnblase (Miktion) kontrolliert.

Relativ häufig treten nach einer TURP Nachblutungen auf, die jedoch in aller Regel von selbst wieder aufhören. In einigen wenigen Fällen ist das nicht der Fall und die Blutungen müssen im Rahmen eines erneuten Eingriffs verödet (koaguliert) werden.

Im weiteren Heilungsverlauf können sich zudem noch andere Nebenwirkungen zeigen, wie etwa eine Harninkontinenz.

Darüber hinaus kann es zu einer sogenannten retrograden Ejakulation kommen. Dabei wird die Samenflüssigkeit in die Harnblase und nicht nach außen ausgestoßen. Sie verbleibt dann bis zum nächsten Wasserlassen in der Blase. Der Mann ist in diesem Fall unfruchtbar, obwohl seine Samenproduktion funktioniert.

In sehr seltenen Fällen (5 Prozent) kann die salzfreie Spüllösung etwa über eine verletzte Vene in den Körper eindringen. Dann kann es zu einer Störung des Wasser-Elektrolyt-Haushalts kommen. Das kann wiederum eine Herz-Kreislauf-Belastung bis hin zu einer Rechtsherzschwäche (Rechtsherzinsuffizienz) zur Folge haben.

Ein TUR-Syndrom liegt vor, wenn mindestens

- niedrige Herzfrequenz (Bradykardie),

- Bluthochdruck (Hypertonie),

- niedriger Blutdruck (Hypotonie),

- verminderte Harnausscheidung (Oligurie) sowie

- mindestens ein neurologisches Symptom wie Sehstörungen, Übelkeit und Erbrechen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Unruhe oder Bewusstseinsstörungen

vorliegen.

Manchmal wird eine gutartige Prostatavergrößerung mit einem Alpha-Reduktasehemmer wie Finasterid oder Dutasterid behandelt. Liegt diese Behandlung einen Monat zurück, ist das Blutungsrisiko während und nach der Operation deutlich herabgesetzt. Zudem benötigen Sie in aller Regel weniger Transfusionen.