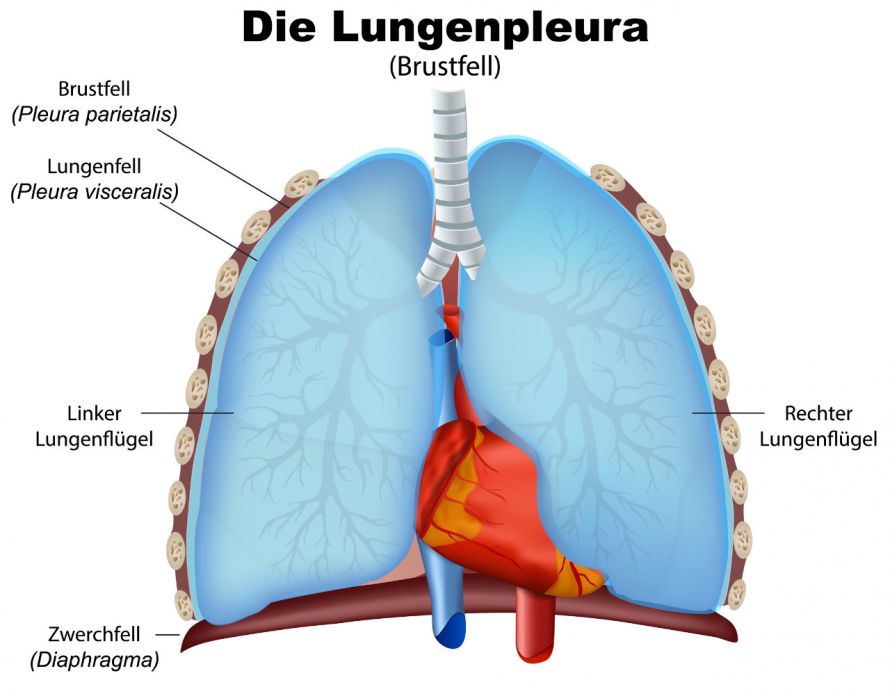

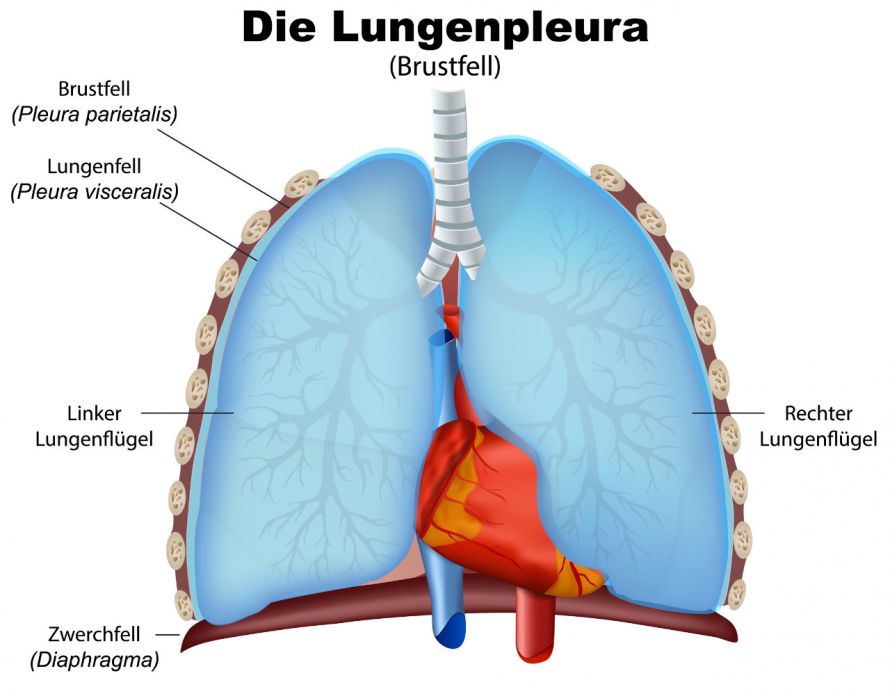

Das Mesothel ist eine spezielle Gewebeschicht, die verschiedene Organe und Hohlräume im Körper auskleidet. Mit großem Abstand ist am häufigsten das Brustfell (Pleura) betroffen - man spricht dann von einem Pleuramesotheliom. Deutlich seltener entwickelt sich ein Mesotheliom etwa am Herzbeutel.

Das Brustfell ist mit einem Flüssigkeitsfilm überzogen. Dieser sorgt beim Atmen für eine reibungslose Bewegung der Lungenflügel in der Brusthöhle. Entarten bestimmte Zellen des Brustfells, die sogenannten mesothelialen Zellen, kann sich ein Pleuramesotheliom entwickeln.

Zu einer Entartung der Brustfellzellen kommt es vor allem durch den Kontakt mit Asbest (Asbestexposition). Menschen, die beruflich Asbestkontakt hatten, haben ein etwa tausendmal höheres Risiko auf die Entwicklung dieser Krebserkrankung.

Zwischen dem Asbestkontakt und der Krebsentwicklung (Latenzzeit) liegen meistens 30 bis 50 Jahre. Deswegen sind die Betroffenen meist über 50 Jahre alt.

Das Pleuramesotheliom ist insgesamt selten. In Deutschland erkranken jährlich etwa 1600 Menschen neu daran. Männer sind durchschnittlich viermal häufiger betroffen als Frauen.

Das Brustfell besteht aus dem Lungenfell und dem Zwerchfell. Es begrenzt den Brustraum nach außen © bilderzwerg | AdobeStock

Das klinische Bild ist zu Beginn sehr unspezifisch. Deshalb vergehen zwischen dem Auftreten der ersten Beschwerden und der Diagnosestellung oftmals drei bis sechs Monate.

Ein Pleuramesotheliom zeigt sich typischerweise anhand der folgenden Symptome:

- Atemnot, insbesondere unter Belastung (ca. 90 Prozent der Fälle)

- Husten beziehungsweise trockener Reizhusten

- dumpfe, schlecht zu verortende Brustschmerzen

- Abgeschlagenheit, Müdigkeit und Gewichtsabnahme (ca. 15 Prozent der Fälle)

Zudem treten bei etwa 30 Prozent der Betroffenen wiederholt sogenannte Pleuraergüsse auf. Das sind Flüssigkeitsansammlungen in der Pleura, die nur schlecht behandelt werden können.

Im fortgeschrittenen Stadium kommen oft

- Bluthusten (Hämoptyse),

- Schluckbeschwerden (Dysphagie),

- Heiserkeit und

- das sogenannte Hornersyndrom

hinzu.

Das Hornersyndrom beschreibt eine Nervenschädigung, die durch die drei Symptome

- herabhängendes Lid,

- deutliche Verengung der Pupille sowie

- einen in die Augenhöhle eingesunkenen Augapfel

gekennzeichnet ist.

Bei der Diagnose spielen vor allem die Berufsanamnese und der Nachweis der Asbestexposition eine entscheidende Rolle. Der Arzt muss also wissen, ob und wann der Betroffene Asbestkontakt gehabt haben könnte.

Im Rahmen der körperlichen Untersuchung zeigen sich zumeist

- ein abgeschwächtes Atemgeräusch sowie

- ein gedämpfter Klopfschall beim Abklopfen der Lunge mit den Fingern.

Im fortgeschrittenen Stadium können zudem

- eine schmerzbedingte Schonhaltung,

- ertastbare Geschwulstmassen,

- eine asymmetrische Brusthöhle (Thorax),

- eingeschränkte oder fehlende Bewegungen der Brusthöhle während des Ein- und Ausatmens sowie

- eine Vergrößerung der Lymphknoten im Bereich des Schlüsselbeins

feststellbar sein.

Daneben kommen verschiedene bildgebende sowie andere Diagnoseverfahren zur besseren Beurteilung des Krebsgeschwulstes zum Einsatz:

- Röntgen-Thorax: Ein konventionelles Röntgenbild zeigt, ob ein Pleuraerguss vorliegt und ob das Geschwulst diffus oder knotig (nodulär) ist. Letzteres ist für die Prognose bedeutend, da diffuse Geschwulste eher zu Absiedelungen in andere Organe (Metastasierung) neigen.

- Computertomographie (CT): Eine Thorax-Computertomographie dient der besseren Beurteilung des Geschwulstes und seiner Ausdehnung.

- Magnetresonanztomographie (MRT): Bei unklaren Befunden kann zusätzlich eine Magnetresonanztomographie durchgeführt werden.

- Ultraschall (Sonographie): Eine sogenannte Pleurasonographie kann selbst kleine Pleuraergüsse sichtbar machen. Mittels Ultraschalldarstellung lassen sich zudem die Ausdehnung des Krebsgeschwulstes sowie dessen Invasion in angrenzende Brustwandstrukturen wie das Zwerchfell oder das Abdomen prüfen.

- Pleurapunktion: Mithilfe einer Pleurapunktion wird Zellmaterial aus einem Pleuraerguss gewonnen, das anschließend auf das Vorhandensein von Krebszellen geprüft wird.

- Thorakoskopie: Während einer Thorakoskopie wird eine Materialprobe entnommen. Da die Untersuchung unter Sicht stattfindet, können gezielt verdächtige Herde entnommen und untersucht werden.

Die operative Entfernung des Geschwulstes im Rahmen einer sogenannten radikalen Operation ist die einzige kurative Behandlungsmaßnahme. Nur damit ist also eine Heilung möglich.

Dabei werden Pleura und die Lunge als Ganzes (extrapleurale Pleuropneumektomie) entnommen. Gegebenenfalls müssen neben Pleura und Lunge auch der Herzbeutel und das Zwerchfell entfernt werden (P3D-Operation).

Darüber hinaus kommt in aller Regel bereits während oder nach der Operation eine Kombination aus Chemotherapeutika zum Einsatz. Dazu gehören u.a.

- Carboplatin und Paclitaxel,

- Cisplatin und

- Permetrexed.

Diese können insbesondere kombiniert die Lebensqualität und Überlebensrate verbessern.

Zusätzlich erfolgt zur lokalen Kontrolle des Geschwulstes die Bestrahlung der betroffenen Brusthöhlenhälfte und des bindegewebigen Raums in der Mitte der Brusthöhle (Mediastinum).

Als mögliche neue Therapieverfahren werden zurzeit

- gentherapeutische Ansätze,

- die fotodynamische Therapie,

- Immuntherapie sowie

- der Einsatz von sogenannten VEGF-Hemmern

im Rahmen klinischer Studien getestet.

Bei den meisten Betroffenen ist das Krebsgeschwür nicht operierbar (inoperabler Tumor). Bei diesen Patienten ist daher nur eine palliative und symptomatische Behandlung möglich. Das bedeutet, dass der Krebs nicht heilbar ist, aber durch die Behandlung verbessert sich die Lebensqualität des Patienten.

Bei gravierenden Beschwerden kann in Einzelfällen eine Chemotherapie angebracht sein. So können durch chemotherapeutische Maßnahmen laut Studien

- in 79 Prozent der Fälle Schmerzen,

- in 67 Prozent der Fälle Husten und

- in 54 Prozent der Fälle Atembeschwerden

reduziert werden.

Vor dem Einsatz von Chemotherapeutika wägt der Arzt in jedem Fall Nutzen und mögliche Nebenwirkungen unter Berücksichtigung

- des Alters und Allgemeinzustands,

- zusätzlicher Begleiterkrankungen,

- der vorliegenden Symptomatik und

- der Geschwulstentwicklung

ab.

Auch eine lokale Bestrahlung oder teilweise Entfernung der Pleura kann zur Besserung der Schmerzen und Atembeschwerden führen.

Bei wiederholt auftretenden Ergüssen kann zudem eine sogenannte Pleurodese sinnvoll sein. Bei dieser werden die Pleurablätter verklebt, indem der Arzt Talkumpuder in das Brustfell einbringt.

Betroffene im Endstadium der Krebserkrankung profitieren in einigen Fällen von einer dauerhaften Ableitung der Ergussflüssigkeit über eine Drainage.

Die Prognose ist bei einem vorliegenden Pleuramesotheliom äußerst ungünstig. Die 5-Jahres-Überlebensrate beträgt zwischen fünf und zehn Prozent. Die durchschnittliche Überlebensdauer beträgt etwa ein Jahr nach Diagnosestellung.

Dabei versterben die meisten Betroffenen infolge einer Lungenschwäche (respiratorische Insuffizienz). Grund für diese negative Prognose ist vor allem die späte Diagnosestellung. Beruflich belastete Personen sollten daher Früherkennungsuntersuchungen durchführen lassen.