Narbenbrüche (Narbenhernien) entstehen entlang der Narbe einer früheren Bauchoperation. Alle Faktoren, die nach einer Bauch-OP die Wundheilung stören, können zu Narbenbrüchen führen.

Risikofaktoren für einen Narbenbruch sind:

- Starkes Übergewicht

- Rauchen

- Stoffwechselstörungen des Bindegewebes

- Mehrere vorangegangene Bauchoperationen

- Schwierigkeiten beim operativen Verschluss der Bauchdecke

- Blutungen nach der Operation

- Wundinfektion

Auch Blutarmut und Diabetes können die Wundheilung stören. Daher haben diese Patienten ein erhöhtes Risiko für einen Narbenbruch.

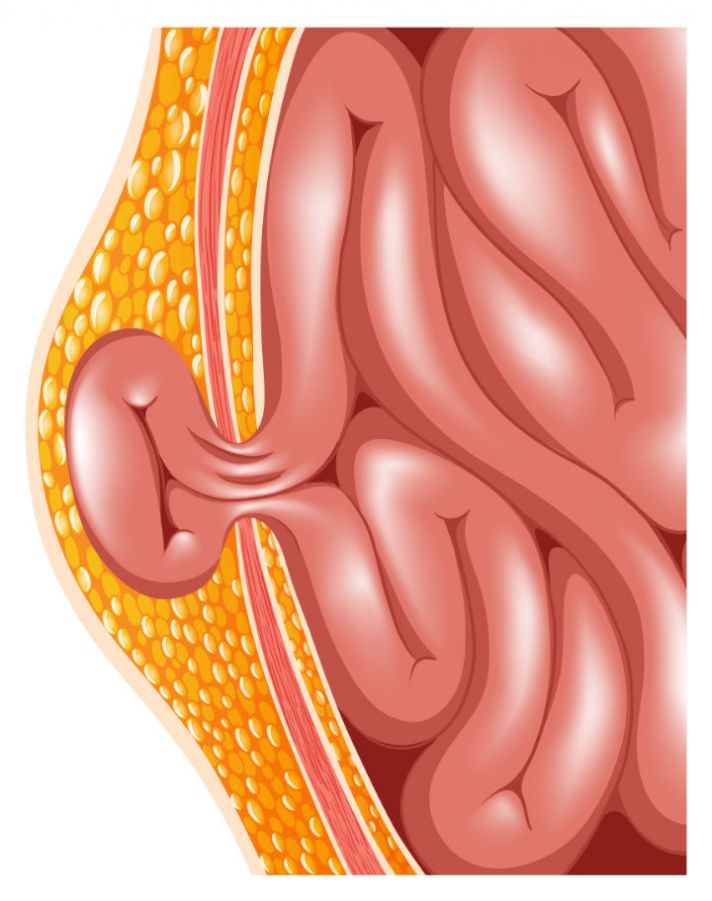

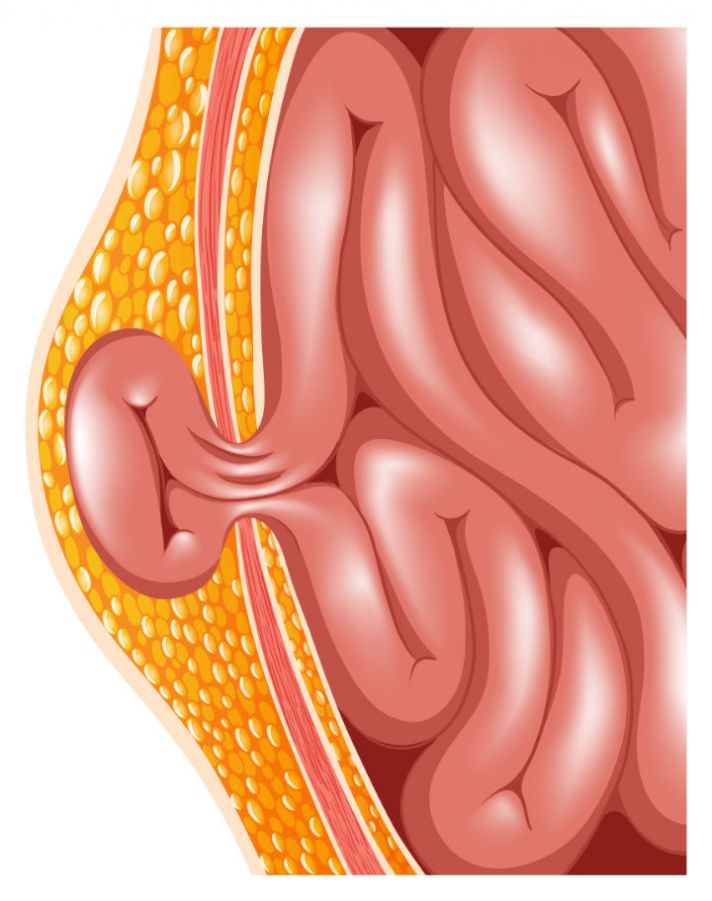

Bei einer Bauchwandhernie gelangen Inhalte aus der Bauchhöhle durch eine Schwachstelle nach außen.

Bei einer Bauchwandhernie gelangen Inhalte aus der Bauchhöhle durch eine Schwachstelle nach außen. Bei Narbenhernien ist die Schwachstelle eine frühere OP-Narbe © blueringmedia | AdobeStock

Bei einer Bauchwandhernie gelangen Inhalte aus der Bauchhöhle durch eine Schwachstelle nach außen. Bei Narbenhernien ist die Schwachstelle eine frühere OP-Narbe © blueringmedia | AdobeStock

Die Narbenhernie kann, muss aber keine Beschwerden verursachen.

Anfangs macht sich der Narbenbruch durch ein Ziehen in der Narbe bemerkbar. Später ist meist eine Schwellung und Vorwölbung zu erkennen, die sich gut in die Bauchhöhle zurückdrücken lässt. Sie kann allerdings beim Aufstehen oder Stehen größer werden.

Schmerzen treten insbesondere auf:

- beim Husten

- beim Stuhldrang

- bei körperlicher und sportlicher Tätigkeit

Auch im Liegen und ohne Pressen kann die Narbenhernie sichtbar bleiben.

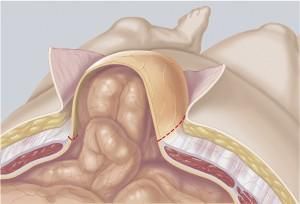

Gefährlich wird es, wenn der durchgetretene Darm in der Bruchpforte eingeklemmt ist. Das verursacht starke Schmerzen. Die Vorwölbung lässt sich nicht mehr zurückdrücken. Aus dieser Situation kann ein lebensbedrohlicher Darmverschluss entstehen.

Der Darmanteil erhält unter Umständen nicht mehr ausreichend Blut und Sauerstoff. Das betroffene Areal droht abzusterben. Bakterien gelangen in den Bauchraum und ins Gefäßsystem. Es besteht akute Lebensgefahr. Es kommt zu plötzlich auftretenden, kolikartigen Bauchschmerzen mit Fieber, Übelkeit und Erbrechen.

In akuten Fällen sollten Sie umgehend ein Krankenhaus aufsuchen. Meist erfolgt dann schnell eine Narbenbruch-OP. Auch in nicht-akuten Situationen sollten Sie die Operation nicht hinauszögern.

Die Verdachtsdiagnose stellt der Arzt anhand der Vorwölbung an der Narbe und sonstigen Beschwerden. Er ertastet die Narbe und schaut, ob und wie leicht sich der Bruchsack zurück in den Bauchraum drücken lässt. Lässt sich der Bruch nicht zurückdrängen, besteht die Gefahr, dass er eingeklemmt ist. Dann ist eine umgehende Narbenhernie-OP notwendig.

Je nach Größe der Narbenhernie und Gewicht des Patienten können im Einzelfall zusätzliche Untersuchungen erforderlich sein. Sie dienen zur Diagnose und Bewertung der Schwere der Narbenhernie.

Zusätzliche Untersuchungsmethoden sind:

Damit erkennen Ärzte die verschiedenen Schichten der Bauchwand und etwaige Lücken. Weitergehende apparative Untersuchungen sind normalerweise nicht erforderlich.

Eine Operation ist auch in folgenden Situationen erforderlich:

- anhaltenden Beschwerden

- sozialem Rückzug

- verminderter Lebensqualität

- drohender bzw. dauerhafter Arbeitsunfähigkeit

Der Abstand zum vorangegangenen chirurgischen Eingriff sollte mindestens drei (besser sechs) Monate betragen.

Nach der Untersuchung berät der Arzt den Patienten hinsichtlich der Therapiemöglichkeiten und dem weiteren Vorgehen.

Eine Operation kann bei einem kleinen Narbenbruch in Lokalanästhesie erfolgen. Ein größerer Narbenbruch mit der Eröffnung der Bauchhöhle erfolgt in Vollnarkose. Ein Narkosearzt klärt Sie über die Durchführung und die Risiken der Narkose vor der Operation auf.

Bei einer Narbenbruch-OP in Vollnarkose müssen Sie je nach Verlauf fünf bis zehn Tage im Krankenhaus bleiben.

Am Tag vor der Operation erhält der Patient ein mildes Abführmittel und eine Thromboseprophylaxe. Am Tag der Narbenbruch-OP folgt ein Beruhigungsmedikament.

Je nach Art der ursprünglichen Bauchoperation und der Bruchgröße schließen die Ärzte die Bruchlücke mittels:

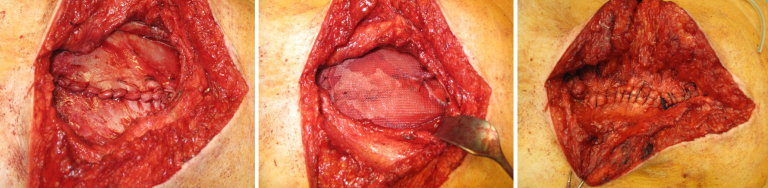

Das Standardverfahren ist der offene Narbenbruchverschluss mit Kunststoffnetzverstärkung.

- Die offene Narbenbruch-OP

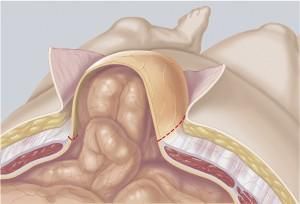

Bei der offenen Operation einer Narbenhernie legen Ärzte den Bruchsack über einen Schnitt frei. Der Chirurg schiebt den Inhalt des Bruchsacks in die Bauchhöhle zurück.

Der Verschluss der Bruchpforte erfolgt:

- über das direkte Vernähen der Faszien (tragende Faserschicht der Bauchdecke)

- über eine Fasziendopplung

- durch Stabilisierung des Bruchpfortenverschlusses durch künstliche Materialien

Bei der Fasziendopplung vernähen Chirurgen die Ränder der Bauchwandschichten (Faszien) überlappend (gedoppelt), wodurch eine größere Stabilität möglich ist. Dieses Verfahren heißt auch Narbenbruch-Operation nach Mayo.

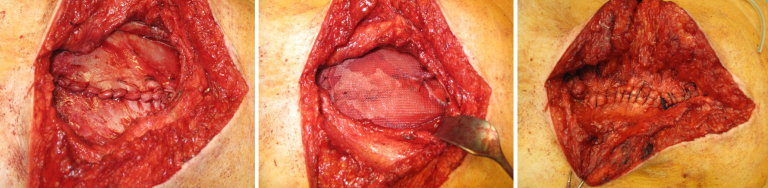

Bei einer größeren Narbenhernie verstärken Ärzte die Naht mit nicht auflösbaren Kunststoffnetzen oder einer Kombination aus Kunststoffnetz und körpereigenem Material

- Die geschlossene Narbenbruch-OP

Bei der geschlossenen Operation erfolgt der Zugang zur Bruchpforte durch die Bauchdecke über eine Bauchspiegelung (Laparoskopie). Dazu setzt der Chirurg kleine Schnitte, durch die er eine kleine Lichtquelle und winzige Instrumente einführt.

Das Bild der Kamera ist live und vergrößert auf einem Monitor im OP-Saal zu sehen. Mithilfe des Kamerabildes führt der Chirurg die OP im Körper durch.

Mit speziellen Instrumenten verschließt der Chirurg die Bruchpforte und bringt zusätzlich ein Kunststoffnetz in die Bauchwand ein.

Die laparoskopische Narbenbruch-OP ist ein schonendes Operationsverfahren.

Die Vorteile:

- weniger Schmerzen nach der Narbenhernie-OP

- geringeren Wundinfektionsrate und

- schnellere körperliche Wiederbelastbarkeit des Patienten

Bei einem kleinen Narbenbruch (Bruchpforte < 2 cm) erfolgt der Verschluss durch das Vernähen der Bruchränder mit einer kräftigen Naht.

Diese Operation erfolgt in Vollnarkose und ambulant.

Die Vorteile:

- Kürze des Eingriffs

- Geringe Trauma

- Geringe Komplikationsrate

Aufgrund der fehlenden Verstärkung durch ein Kunststoffnetz besteht ein erhöhtes Risiko für einen erneuten Bruch. Außerdem muss sich der Patient über mehrere Wochen körperlich schonen.

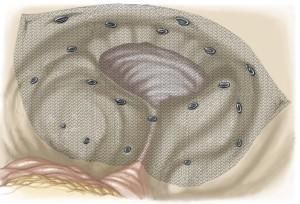

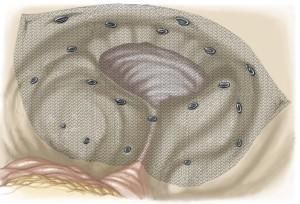

Chirurgen bringen das Kunststoffnetz zur Verstärkung offen oder minimal-invasiv ein. Es besteht in der Regel aus Polypropylen, das gut verträglich ist.

Das Netz darf nicht in Kontakt mit den Darmschlingen kommen, da sonst die Gefahr von Verwachsungen/Adhäsionen besteht. Daher gibt es seit einigen Jahren Polypropylennetze mit einer Schicht, die Adhäsionen verhindern.

Der Unterschied zwischen den verschiedenen Methoden der Narbenbruch-OP mit Kunststoffnetz ist die Position des Netzes innerhalb der Bauchwand.

Die gängigsten Verfahren sind:

- Narbenbruch-OP in Sublay-Technik (unterhalb der Bauchmuskulatur)

- Intraperitoneale Onlay Mesh (IPOM, Position des Netzes zwischen Darm und Bauchfell).

- Inlay-Technik (Ärzte bringen das Netz in die Bruchlücke ein)

Im Folgenden nun detaillierte Informationen zu den Verfahren.

- Narbenbruch-OP: IPOM-Technik (intraperitoneale Onlay-Mesh)

Bei dieser Technik füllen Ärzte den Bauchraum zunächst mit Gas (Pneumoperitoneum). Anschließend löst der Chirurg etwaige Verwachsungen (Adhäsiolyse).

Ein Kunststoffnetz, das an der Bauchdecke innen, zwischen Darm und Bauchfell, fixiert wird, deckt die Bruchlücke von innen ab.

Diese Narbenbruch-OP erfolgt mittels Schlüssellochchirurgie. Daher sind Wundinfektionsraten und postoperative Schmerzen gering.

Große Brüche eignen sich allerdings nicht immer mit diesem Verfahren.

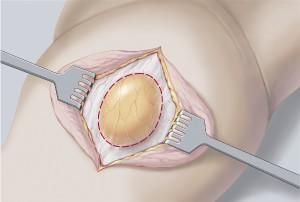

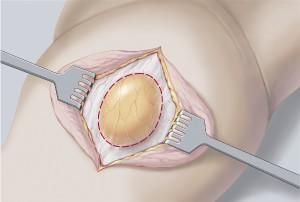

Die Sublay-Mesh-Technik ist ein offenes Operationsverfahren für große Narbenbrüche, das nur in Vollnarkose erfolgt. Dabei nehmen Ärzte über dem Bruchsack einen Hautschnitt vor. Danach legen sie den Bruchsack frei und entfernen ihn gegebenenfalls.

Der Chirurg löst etwaige Verwachsungen im Bauchraum und drückt den Inhalt des Bruchsacks zurück in die Bauchhöhle. Unterhalb der Bauchmuskulatur fixieren sie das Kunststoffnetz mit einigen Nähten oder einem Fibrinkleber.

Infolge einer Narbenhernien-OP kann es zu folgenden Komplikationen kommen:

- Wundinfektionen

- Serombildung (Ansammlungen von Körperflüssigkeiten in Hohlräumen des Wundbereichs)

- Hämatomen (Blutergüssen)

Bei Verwendung eines Netzes beträgt die Infektionsrate bis zu zehn Prozent. Hämatome und Serome treten bei Verwendung eines Netzes wesentlich häufiger auf als beim direkten Verschluss des Narbenbruchs.

Die Flüssigkeitsansammlung verschwindet nach zwei bis sechs Wochen. Bei großen Ansammlungen entfernen Ärzte die Flüssigkeit über eine Punktion.

Im Operationsbereich können Verhärtungen auftreten. Nervenverletzungen verursachen ein meist vorübergehendes (selten auch dauerhaftes) Taubheitsgefühl.

Gelegentlich klagt der Patient über Bewegungseinschränkungen und Schmerzen im Bauchbereich.

Auch bei modernen Kunststoffnetzen besteht die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Bruch.

Nach der Narbenbruch-OP ist normales Essen möglich. Eventuell erfolgt ein schrittweiser Kostaufbau.

Das Ergebnis der Narbenhernie-OP kontrollieren die Mediziner per Ultraschall. Sie legen direkt nach der Operation ein elastisches Bauchmieder an, um die Heilung zu unterstützen. Der Patient sollte es einige Wochen tags und nachts tragen.

Zehn bis zwölf Tage nach dem Eingriff ziehen die Ärzte die Nähte und Sie können den Körper zunehmend belasten. Starke körperliche Anstrengungen (Heben über 20 kg) sollten Sie drei Monate lang vermeiden.

Eine spezielle Nachsorge ist nicht erforderlich.

Bei einer Bauchwandhernie gelangen Inhalte aus der Bauchhöhle durch eine Schwachstelle nach außen. Bei Narbenhernien ist die Schwachstelle eine frühere OP-Narbe © blueringmedia | AdobeStock

Bei einer Bauchwandhernie gelangen Inhalte aus der Bauchhöhle durch eine Schwachstelle nach außen. Bei Narbenhernien ist die Schwachstelle eine frühere OP-Narbe © blueringmedia | AdobeStock