Der Körper bildet Harnsäure als Abbauprodukt aus Purinen. Purine sind wesentliche Bestandteile aller Zellen und finden sich in besonders hoher Menge in den Zellkernen. Bei der Verdauung von purinreicher Nahrung und beim Abbau von eigenen Körperzellen fällt deshalb Harnsäure an. Der größte Teil der Harnsäure wird mit dem Urin über die Nieren ausgeschieden.

Liegt der Spiegel der Harnsäure im Blut höher als 6,5 mg/dl, spricht man von einer Hyperurikämie. Ab diesem Wert wird das Löslichkeitsprodukt für Harnsäure im Blut überschritten. Dann kann es zur Ablagerung von Harnsäurekristallen (Urate) in den Geweben des Körpers kommen. Sie bilden sich bevorzugt in der Gelenkflüssigkeit.

Langfristig erhöhte Harnsäurespiegel im Blut können über diese Ablagerung von Harnsäurekristallen zur Gicht führen.

Ein Gichtanfall ist eine heftige Entzündungsreaktion. Der Körper versucht, die Harnsäurekristalle zu bekämpfen, was sich als Entzündung zeigt.

Die menschlichen Fresszellen (Phagozyten) spielen bei diesem Vorgang eine entscheidende Rolle. Sie versuchen, die Harnsäurekristalle abzubauen und rufen dabei eine akute Entzündung hervor.

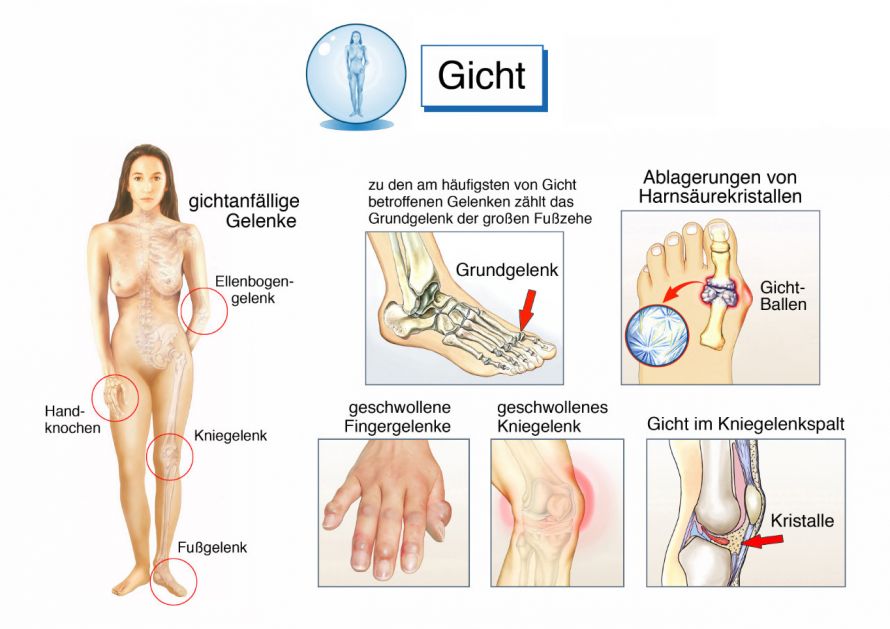

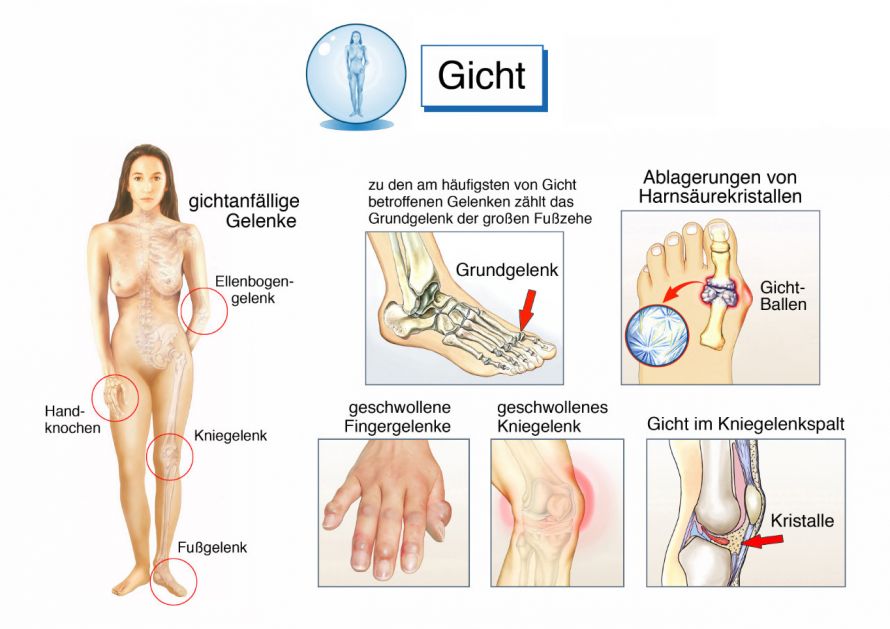

Die Gicht ist eine häufige Ursache für Gelenkbeschwerden.

Gicht kann verschiedene Gelenke betreffen © Henrie | AdobeStock

Ursachen für einen erhöhten Harnsäurespiegel

Ursachen für erhöhte Harnsäurespiegel und damit für die Gicht sind

- entweder eine vermehrte Bildung oder

- eine verringerte Ausscheidung von Harnsäure.

Eine vermehrte Bildung findet sich bei verschiedenen angeborenen Purin-Stoffwechseldefekten. Beispielhaft sei hier das Lesch-Nyhan-Syndrom genannt. Bei Tumorerkrankungen mit hohem Zellumsatz z.B. Leukämien oder unter Chemotherapie kann ebenfalls vermehrt Harnsäure entstehen.

In etwa 99 % der Erkrankungsfälle ist eine verringerte Ausscheidung über die Nieren die Ursache des erhöhten Harnsäurespiegels. Eine verringerte Ausscheidung kann bei akuten oder chronischen Nierenerkrankungen auftreten.

Die häufigste Ursache der typischen Gicht ist jedoch eine eingeschränkte Harnsäureausscheidung bei ansonsten regelrechter Nierenfunktion aufgrund einer spezifischen Störung.

Auslösung eines akuten Gichtanfalls

Alkohol und bestimmte Medikamente können die Ausscheidung der Harnsäure über die Nieren weiter verringern.

Problematisch ist, wenn Sie gleichzeitig mit der Nahrung viele Purine und -vorstufen zu sich nehmen. Dann kann es zu einer akuten Erhöhung des Harnsäurespiegels im Blut kommen. Dies kann über eine akute Ablagerung von Harnsäurekristallen zu einem Gichtanfall führen.

Das erklärt, weshalb gehäuft nach einer Feier ein Gichtanfall auftritt (reichlich Essen und Alkohol). Gleichzeitig reduzieren sich Gichtanfälle in Hungerzeiten (z.B. während und nach dem 2. Weltkrieg).

Gicht gilt deshalb als eine Wohlstandskrankheit. Gicht tritt überproportional oft mit Erkrankungen aus dem Formenkreis des metabolischen Syndroms wie

auf.

Akuter Gichtanfall

In 60 % ist das Großzehengrundgelenk betroffen. Das Gelenk ist

- gerötet,

- überwärmt,

- geschwollen und

- sehr schmerzhaft.

Häufig können Betroffene selbst die Bettdecke nicht mehr ertragen. Man spricht von Podagra = Steigbügel. Vom trippelnden = zipperlnden Gang der Betroffenen wurde der Begriff Zipperlein als Synonym für die Gicht geprägt.

Auch andere Gelenke können von Gicht betroffen sein:

Meist klingt der Gichtanfall innerhalb von wenigen Tagen ab.

Das Risiko für einen Gichtanfall steigt mit dem Alter an.

Chronische Gicht

Wird keine Behandlung durchgeführt, kann das klinische Bild der chronischen Gicht entstehen. Chronische Gicht ist heute eher selten.

Uratkristalle lagern sich dabei als Tophi ab. Dies kann als Einlagerung u.a. in der Haut oder im Knochen beobachtet werden. Diese Tophi können unbehandelt bis zur Gelenk- und Knochenzerstörung fortschreiten.

Uratkristalle können sich auch als Nierensteine manifestieren und Nierenkoliken hervorrufen. Die Ablagerung der Kristalle im Nierengewebe kann die Funktion der Nieren weiter beeinträchtigen. So kann es im schweren Fall bis zum chronischen Nierenversagen kommen.

Grundlage der Gicht ist

- die Erhöhung des Harnsäurespiegels im Blut und

- der Ausfall der Kristalle in Gelenken oder im Weichteil.

In manchen Fällen ist der Harnsäurewert im Blut erhöht, aber es zeigen sich keine sonstigen gichttypischen Beschwerden. Auch ein Nachweis von Tophi liegt nicht vor. Dann spricht man von einer Hyperurikämie.

Erst, wenn Beschwerden, meist Gelenksentzündungen, auftreten, spricht man von Gicht. Dabei sind oft wiederholte Messungen erforderlich, da der Blutspiegel der Harnsäure schwanken kann.

Bei einer akuten Gelenksentzündung und Unsicherheit in der klinischen Diagnose kann eine Punktion der Gelenkflüssigkeit hilfreich sein. Sie erbringt unter dem Polarisationsmikroskop den Nachweis von Phagozyten mit den typischen Kristallen.

Dieser Gicht-Nachweis ist der Goldstandard in der Diagnose. Bei typischem Erscheinungsbild ist er aber nicht zwingend erforderlich.

Im Röntgenbild können bei einer chronischen Gicht typische Gelenkdefekte entdeckt werden. 1896 wurden erstmals radiologisch Gichttophi beschrieben. Ein Ultraschall des betroffenen Gelenks kann ebenfalls weiterführen.

Eine sehr gute Gelenkdarstellung gelingt auch mittels Kernspintomografie (MRT). Deren Einsatz ist aber in den seltensten Fällen erforderlich.

Gicht ist eine typische Wohlstandserkrankung. Sie lässt sich daher durch die Änderung des Lebensstils beeinflussen.

Wie sollte die Ernährung bei Gicht aussehen? Welche Lebensmittel begünstigen einen Gichtanfall?

Vermeiden Sie purinreiche Kost, wenn Sie unter Gicht leiden. Purinreich sind

- Innereien,

- Sardinen,

- Fleischextrakt,

- Suppenwürfel,

- Grillhähnchen und

- Hülsenfrüchte.

Neben „Festmahlzeiten“ können aber auch Fastenkuren die Entstehung eines Gichtanfalls provozieren. In diesen Situationen baut der Körper vermehrt eigene Zellen ab und bildet dabei Harnsäure. Eine Gewichtsreduktion sollte daher moderat erfolgen.

Schränken Sie Ihren Alkoholkonsum ein. Alkohol verringert die Ausscheidung von Harnsäure über die Nieren.

Bier hemmt zudem nicht nur die Harnsäureausscheidung, sondern enthält auch durch den Hefeanteil Purine, die in Harnsäure umgewandelt werden. Auch in Cola finden sich bis zu 10 mg Purine pro 100 ml.

Medikamentöse Behandlung von Gicht

Man unterscheidet bei der medikamentöse Behandlung von Gicht die Dauerbehandlung von der akuten Anfallsbehandlung.

Im akuten Gichtanfall gelten nicht-steroidale Schmerzmedikamente wie Diclofenac als Mittel der ersten Wahl. Steroide (Cortison) können ebenfalls die Entzündungsreaktion dämpfen. Als Reservemedikament steht Colchicin, das Gift der Herbstzeitlosen, zur Verfügung: Es hemmt die Phagozyten und damit letztlich die akute Gelenksentzündung.

In der Gicht-Dauertherapie wird versucht, den Harnsäurespiegel im Blut auf einen normalen Wert (um 6 mg/100 ml) zu senken. Dies kann durch Allopurinol oder das neu zugelassene Medikament Febuxostat erreicht werden, das die Harnsäurebildung verringert.

Alternativ kann über harntreibende Medikamente eine Steigerung der Harnsäureausscheidung der Niere bewirkt werden. Zu diesen Medikamenten gehören die sog. Uricosurika wie Benzbromaron oder Probenecid.

Die meisten Säugetiere und Vögel bauen die Harnsäure chemisch weiter zum wasserlöslichen Allantoin ab. Das entsprechende Enzym (Rasburicase) dazu kann im Notfall (z.B. in der Chemotherapiesituation) eingesetzt werden.