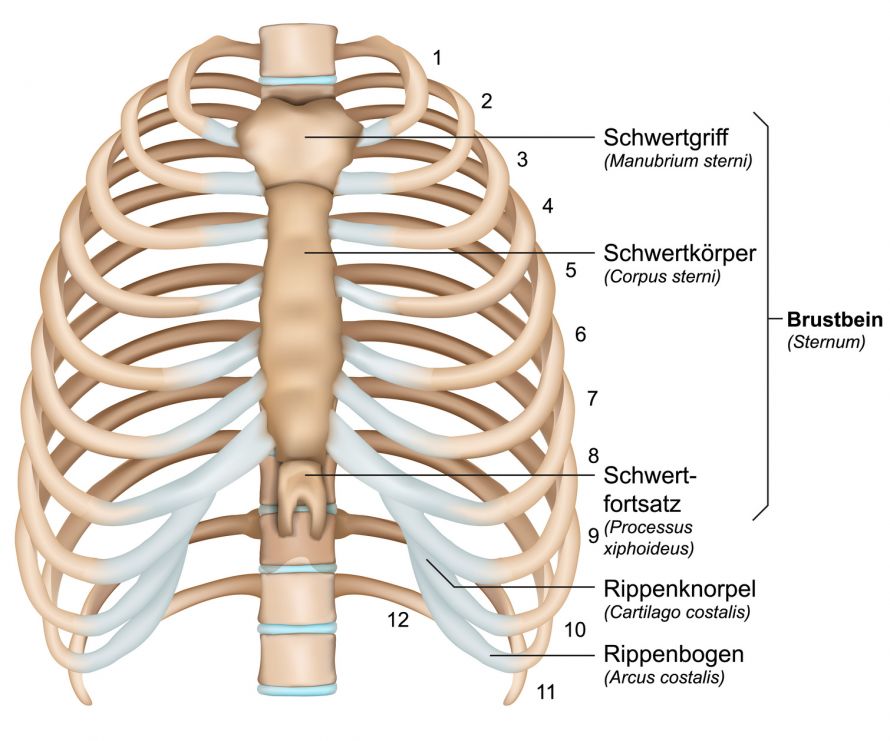

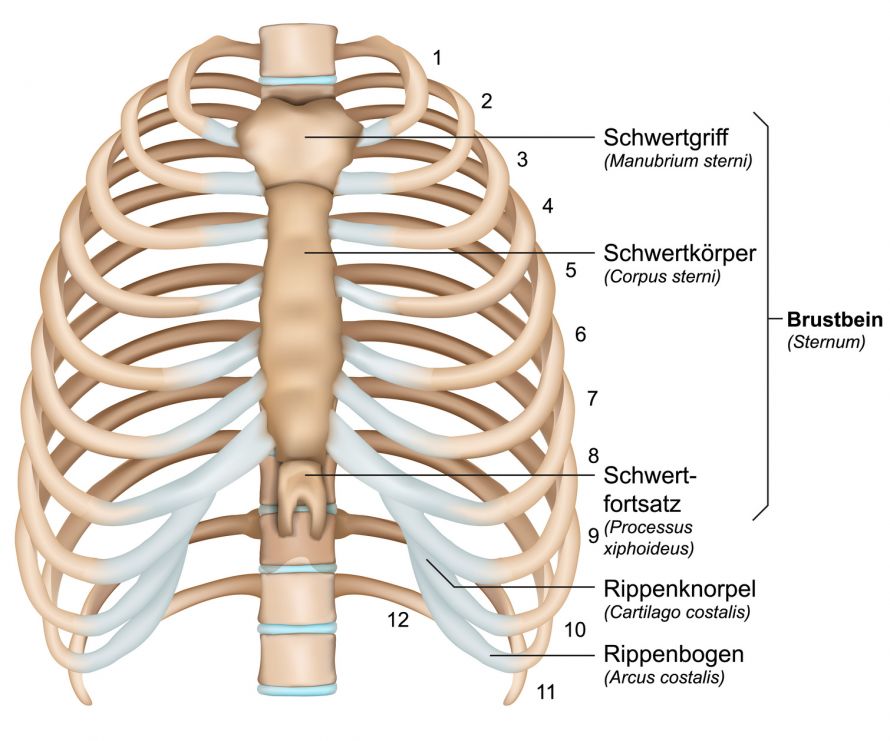

Der Brustkorb des Menschen wird unter Medizinern auch Thorax genannt. Er besteht hauptsächlich aus den Rippen, welche die Organe der Brusthöhle schützend umgeben. Weitere wichtige Bestandteile des Thorax sind das Brustbein (Sternum) auf der Vorderseite sowie die Brustwirbelsäule auf der Rückseite. Dort werden die Rippen über gelenkige Verbindungen fixiert und mit einem gewissen Bewegungsspielraum verankert. Dieser Bewegungsspielraum ist wichtig, da die Rippen sich bei jedem Atemzug bewegen müssen.

Innerhalb des Brustkorbs liegen in der Brusthöhle Organe wie

Brustkorb und Rippen sind sozusagen eine schützende Hülle für die genannten lebenswichtigen Organe.

Wie sind Rippen aufgebaut?

Die Rippen sind gebogene und paarig angelegte Knochen. Zwischen ihnen sorgen Muskeln (sogenannte Zwischenrippenmuskeln, Musculi intercostales externi und interni) für eine flexible Stabilität. Alle Rippen sind mit der Brustwirbelsäule verbunden, aber nur die echten Rippen reichen direkt zum Brustbein. Die Rippenpaare, die nicht mit dem Brustbein verbunden sind, werden unechte Rippen genannt.

Entgegen der weit verbreiteten Meinung haben Frauen genauso viele Rippen wie Männer, bei beiden Geschlechtern sind es jeweils 12 Paare. Dass Männer eine Rippe weniger hätten als Frauen liegt an einem religiösen Mythos, nach welchem Eva aus einer Rippe Adams geschaffen wurde.

Brustkorb mit 12 Rippenpaaren und Sternum © bilderzwerg / Fotolia

Die offizielle Bezeichnung eines Rippenbruchs ist die Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule (ICD-Code S22). Bei jedem Patienten kann ein Rippenbruch anders verlaufen, einfach und schnell heilend bis kompliziert und zum medizinischen Notfall werdend.

Sind nur eine oder wenige Rippen gebrochen, heilt die Verletzung im Allgemeinen gut aus. Bei einem unkomplizierten Rippenbruch genügen meistens Medikamente gegen die Schmerzen, nur in wenigen Ausnahmefällen ist eine Operation nötig.

Wenn es sich um eine einfache, geschlossene Rippenfraktur handelt, sind die Bruchstücke nicht verschoben. Sie werden durch die umgebenden Muskeln im Brustkorb stabilisiert.

In einzelnen Fällen verläuft die Rippenfraktur komplizierter. Sind mehrere Rippen betroffen, könnte beispielsweise auch das Rippenfell verletzt sein. Oder es kann zu einer lebensbedrohlichen Störung der Atemfunktion kommen. Durch die schmerzbedingte Schonhaltung beim Atmen vermeidet der Patient oft tiefes Ein-und Ausatmen. Dadurch kann sich eine Lungenentzündung entwickeln.

Daher ist es unbedingt ratsam, sich bei Verdacht auf einen Rippenbruch ärztlich untersuchen zu lassen, um gefährliche Risiken rechtzeitig erkennen und behandeln zu können.

Ein Rippenbruch ist unangenehm und kann sehr schmerzhaft sein. Doch bei richtiger Therapie verläuft er meist ohne größere Komplikationen.

Meist sind Stürze oder Unfälle die Auslöser für Rippenfrakturen. Typische Situationen sind das Aufprallen auf harte Kanten wie beispielsweise auf Treppenstufen oder auf den Badewannenrand.

Weitere Situationen, die einen Rippenbruch hervorrufen können, sind:

- Unfälle im Straßenverkehr oder beim Sport

- körperliche Gewalt wie Faustschläge und Tritten

- Herzdruckmassage (lebensrettende Erste-Hilfe-Maßnahme)

Menschen mit schlechter Knochenstruktur (Osteoporose-Patienten) können sich auch durch häufiges, starkes Husten eine Rippe brechen. Das kann etwa aufgrund einer chronischen Lungenerkrankung passieren. Bei Osteoporose ist die Knochenstruktur geschwächt, so dass Knochen leichter brechen können. Bei gesunder Knochenstruktur kommt es durch starkes Husten nicht zu einem Bruch der Rippen.

Auch das Brustbein (Sternum) ist ein sehr stabiler Knochen und kann brechen. Es befindet sich in der Mitte des Brustkorbs und verbindet die linken und rechten Rippenbögen miteinander.

Für einen Bruch des Sternums sind extrem starke Stöße und Schläge erforderlich. Solche Kräfte können etwa durch einen Autounfall auftreten, z.B. wenn der Fahrer mit dem Oberkörper auf das Lenkrad prallt.

Die hauptsächlichen Symptome bei einem Rippenbruch sind starke Schmerzen an der betroffenen Stelle. Die Beschwerden verstärken sich beim

- tiefen Einatmen,

- Niesen,

- Husten,

- bei Bewegungen und

- bei Druck auf den Oberkörper.

Beim Atmen entstehen oft auch knirschende Geräusche. Die Betroffenen atmen meist sehr flach, um Schmerzen zu vermeiden. In den meisten Fällen sind von außen über der Bruchstelle Blutergüsse und Schwellungen zu erkennen.

In manchen Fällen entsteht auch eine sogenannte paradoxe Atmung. Dabei zieht sich der Brustkorb beim Einatmen nach innen, während er sich beim Ausatmen vorwölbt. Eine paradoxe Atmung ist auf die nicht mehr vorhandene Stabilität des Brustkorbes aufgrund der Frakturen zurückzuführen, allerdings müssen meist mehrere Rippen (Rippenserienfraktur) gebrochen sein, bis es zur paradoxen Atmung kommt. Von Rippenserienfraktur spricht man, wenn drei oder mehr benachbarte Rippen gebrochen sind.

Die menschlichen Organe im Brustkorb - geschützt durch die Rippen, Verletzungsgefahr bei Rippenbruch. © Sebastian Kaulitzki / Fotolia

Prinzipiell handelt es sich bei Rippenfrakturen zwar um sehr schmerzhafte Knochenbrüche, die allerdings für sich genommen nicht lebensbedrohlich sind. Gefährlich kann das Auftreten von Begleitverletzungen sein. Der Brustkorb umschließt mit den Rippenbögen die Organe im Brustbereich. Daher kann ein Rippenbruch zu einer Vielzahl an weiteren inneren Verletzungen führen:

- Die Lunge kann verletzt oder gequetscht sein. Es kann nachfolgend Luft zwischen Lunge und Brustkorbwand (Pleuraspalt) austreten (Pneumothorax), was zu Atemnot führen kann.

- Wenn akute schwere Atemnot besteht, kann das auf lebensgefährliche Komplikationen hinweisen. Wenn beim Einatmen Luft zwischen Lunge und Brustkorb austritt, beim Ausatmen aber dort verbleibt, nimmt die Menge an Luft stetig zu und kann letztlich die gesamte Lunge abdrücken. Dies nennt sich Spannungspneumothorax. Wenn zusätzlich Verletzungen von Gefäßen vorliegen und Blut in den Pleuraspalt austritt, heißt dies Hämatothorax. Bei ca. 5 Prozent der Patienten entsteht dieser medizinische Notfall. Er muss sofort behandelt werden.

- Wenn die erste bis zweite Rippe gebrochen ist, besteht die Gefahr, dass große Gefäße verletzt sind, beispielsweise die Hauptschlagader (Aorta), die Unterschlüsselbeinarterie (Arteria subclavia) und die Schlüsselbeinvene (Vena subclavia).

- Auch Verletzungen der Luftröhre (Trachea), des Herzmuskels und angrenzender Nerven können mit dem Rippenbruch verbunden sein.

- Bricht die unterste Rippe, besteht die Möglichkeit, dass auch Nieren, Leber, Zwerchfell und Milz betroffen sind.

- Bei einer Fraktur des Brustbeins kann das Herz gequetscht oder auch die Brustwirbelsäule geschädigt sein.

Eine Fraktur der Rippen sollte immer ärztlich untersucht und weiter abgeklärt werden durch

- die Anamnese (Erfragung) der Schmerzen und der medizinischen Vorgeschichte: Besonders von Interesse ist es hierbei, ob ein Unfall oder sonstige Geschehnisse die Rippen verletzt haben könnten.

- vorsichtiges Abtasten und Abklopfen des Brustkorbs: So lässt sich anhand von Druckschmerzen der genaue Ort der Fraktur genauer eingrenzen. Durch das Abhören der Lunge können Hinweise auf das Vorliegen von Luft, Flüssigkeiten oder Blut im Pleuraspalt gewonnen werden.

- Durchführung eines Ultraschalls: Bei einer Faktur der neunten bis zwölften Rippe wird besonders darauf geachtet, ob die Leber und die Milz in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Mit einer Ultraschalluntersuchung lassen sich diese Verletzungen untersuchen.

- Mit einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs lässt sich die Bruchstelle genau erkennen. Auch die Diagnose eines Pneumo- oder Hämatothorax ist möglich.

- Mithilfe einer zusätzlichen Computertomografie des Brustkorbs lassen sich im Zweifelsfall diese Komplikationen sicher darstellen oder ausschließen.

Auf einem Röntgenbild lassen sich Rippenbrüche gut erkennen © Nonwarit

Die Unterscheidung von einfachem Rippenbruch zur Rippenprellung kann unter Umständen schwierig sein. Doch hat diese Unterscheidung nicht allzu viel Bedeutung. Wenn ein Pneumothorax ausgeschlossen werden kann, ist die Behandlung der beiden Diagnosen weitgehend ähnlich.

Nur in Ausnahmefällen ist bei einem Rippenbruch eine Operation notwendig. Die Knochenteile wachsen meist von selbst wieder zusammen. Sogar bei Serienfrakturen sind die Rippen meist sehr gut stabilisiert. Dafür sorgen die Knochenhaut und die umgebende Muskulatur. Bei der Operation werden die gebrochenen Rippen wieder eingerichtet und mit Metalldrähten, Schrauben oder Platten fixiert. Dies ist aber extrem selten notwendig.

Bei sportlichen jungen Patienten mit einem isolierten Rippenbruch kann es unter Umständen sinnvoll sein, zur Stabilisierung mit speziellem therapeutischen Klebeverband zu tapen. In der Regel wird jedoch nicht per Gips oder Verband fixiert.

Die Schmerztherapie hat eine hohe Relevanz, um den Patienten aus einer schmerzbedingten Schonatmung herauszuführen. Daher steht bei der Behandlung eine hervorragende Schmerztherapie an erster Stelle. Sie soll es dem Patienten ermöglichen, schmerzfrei ein- und ausatmen zu können. Das Risiko der zu flachen Atmung könnte eine Lungenentzündung begünstigen.

Auch das ausreichende Abhusten ist wichtig, damit die Lunge ausreichend belüftet wird und sich keine Lungenentzündung entwickelt.

Welche Schmerzmittel werden oft empfohlen?

Zur Schmerztherapie werden üblicherweise Schmerzmittel wie etwa Ibuprofen oder Diclofenac verordnet. Manchmal sind auch zusätzlich Opiate die Mittel der Wahl. Auch eine Nervenblockade in der entsprechenden Region kann erforderlich sein. Dann erfolgt kurzzeitig eine örtliche Betäubung. Dadurch wird der Patient für etwa 6-8 Stunden schmerzfrei.

Als weitere Behandlung bei besonders starken Schmerzen kommt in manchen Fällen eine thorakale Periduralanästhesie (PDA) zum Einsatz. Bei dieser Methode spritzt der Arzt örtliche Betäubungsmittel in den Periduralraum, also in den Bereich des Wirbelkanals. Die schmerzleitenden Nervenfasern werden dadurch zeitweise gehemmt.

Welche Bedeutung spielen Atemtherapie und physikalische Therapie?

Ein Atemtrainer kann helfen, die Atmung zu stärken. Dieses Gerät besteht aus drei kleinen Bällen, die durch tiefes Ein- und Ausatmen bewegt werden. Vor allem für bettlägerige Patienten ist es wichtig,

- per gezielter Atemtherapie

- mit physikalischer Therapie und

- mithilfe von Inhalationen

vertieft zu atmen und Schleim abzuhusten.

Wann sollte ein Rippenbruch stationär im Krankenhaus behandelt werden?

Bei einer Rippenserienfraktur werden Patienten manchmal auch stationär in der Orthopädie behandelt. Das könnte erforderlich sein, wenn im Zusammenhang mit dem Rippenbruch lebensgefährliche Komplikationen aufgetreten sind. In seltenen Fällen ist es dann auch angezeigt, einen Rippenbruch zu operieren.

Die Fraktur einer oder mehrerer Rippen verheilt in der Regel innerhalb von vier bis sechs Wochen. In Ausnahmefällen verlängert sich dieser Prozess, wenn die Knochenheilung verzögert vor sich geht.

Wenn keine Komplikationen auftreten, lassen die Schmerzen nach einem Rippenbruch bereits nach etwa zwei Wochen deutlich nach.

Dennoch sollten Sie den ersten sechs Wochen nach der Fraktur keinen Sport treiben, der die gebrochene Rippe gefährden könnte. Auch sonstige schwere körperliche Aktivitäten sollten Sie bis zur vollständigen Heilung vermeiden.

Abgesehen von Sport und schwerer körperlicher Aktivität brauchen Sie sich nach einem Rippenbruch nicht zu sehr zu schonen. Sie können wie üblich Ihren Alltag fortsetzen. Alle Bewegungen, die für die Rippen und den Brustkorb keine Belastung bedeuten, dürfen Sie ausführen.