Im deutschen Sprachraum erkranken zwei bis drei Menschen pro Million Einwohner und Jahr an einem Osteosarkom.

Die Krankheit tritt manchmal schon früh auf. Mädchen sind zum Zeitpunkt der Erkrankung durchschnittlich 14, Jungen 18 Jahre alt. Danach nimmt die Häufigkeit wieder ab.

Die Wahrscheinlichkeit steigt jedoch zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr wieder an.

Das Osteosarkom verursacht häufig keine oder wenig Beschwerden. Auch die tumoröse Anschwellung ist oft schmerzlos.

Wenn Schmerzen in einem Knochen unabhängig von einer Belastung auftreten, sind sie ein Hinweis auf Knochenkrebs. Bei etwa der Hälfte aller Patienten treten Schmerzen im Knie auf, die meist aber als Verletzung interpretiert werden. Bei Schmerzen ist es wichtig, möglichst bald einen Arzt aufzusuchen.

Einige Patienten haben in einer späteren Phase auch Atemprobleme.

Um festzustellen, ob diese Beschwerden wirklich durch Krebs hervorgerufen werden, sind umfangreiche Untersuchungen notwendig.

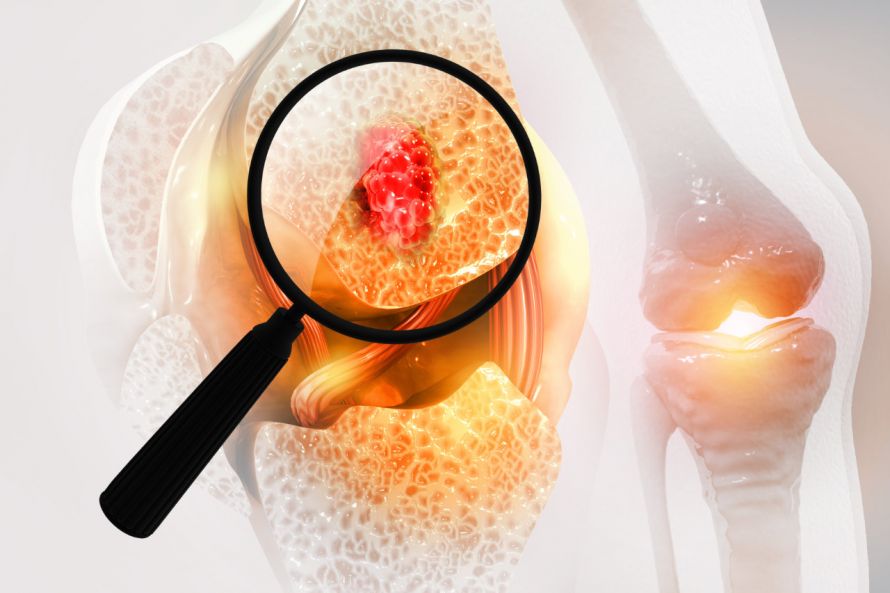

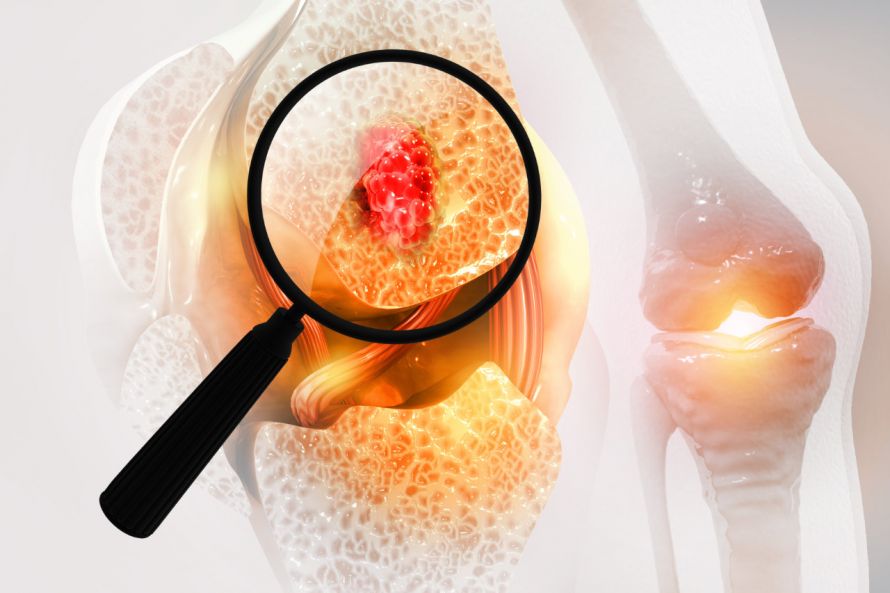

Das Osteosarkom ist die häufigste Form von Knochenkrebs. Unerklärliche Knochenschmerzen, etwa im Knie, sind ein Hinweis darauf © Crystal light | AdobeStock

Die genaue Diagnose dient der Feststellung der Lage, der Ausbreitung und des Stadiums des Tumors. Sie ist entscheidend für die Wahl der richtigen Behandlung. Untersuchungen sollten von einem darauf spezialisierten Arzt durchgeführt werden.

Bei einem erstem Gespräch erkundigt sich der Arzt nach der Art der Beschwerden und ihrem Verlauf. Er tastet den Knochen ab und lässt den Patienten Übungen durchführen, um Bewegungseinschränkungen zu erkennen.

Danach folgen bildgebende Verfahren:

Eine Röntgenuntersuchung dient dazu, einen Tumor zu entdecken. Kleine Tumoren können durch diese Untersuchung oft nicht festgestellt werden. Um einen Vergleich zu ermöglichen, wird auch ein Röntgenbild von dem gleichen Knochen auf der anderen Körperseite angefertigt.

Die genaueste Untersuchung ist eine Magnetresonanztomographie (MRT). Durch sie lässt sich die Lage des Tumors und seine Ausbreitung in den Knochen und in die Weichteile bestimmen. Früher wurde stattdessen oft eine Computertomographie (CT) durchgeführt. Die CT ist jedoch nicht so genau und deshalb nicht mehr Stand der Technik.

Neben diesen bildgebenden Verfahren wird eine Gewebeentnahme (Biopsie) vorgenommen. Die entnommenen Proben werden im Labor durch einen Pathologen untersucht. Er stellt fest, ob der Tumor gutartig oder bösartig ist.

Eine Röntgenuntersuchung und eine CT des Brustkorbs dienen dem Ausschluss von Lungenmetastasen. Die Leber kann mit Hilfe einer Ultraschalluntersuchung oder einer CT des Bauchs auf Metastasen untersucht werden. Durch eine Szintigraphie können die Mediziner feststellen, ob der Tumor Metastasen in anderen Knochen gebildet hat.

Eine Angiographie ist heute nur noch selten zur Feststellung der Tumorausbreitung notwendig. In der Regel wird auf diese Untersuchung verzichtet.

Ist eine Chemotherapie geplant, ist eine dynamische MRT mit Kontrastmittel oder eine Szintigrafie mit Kontrastmittel zu empfehlen. Dadurch lassen sich idealerweise Größenabgrenzungen zwischen noch nicht kalzifiziertem Narbengewebe und vitalem Tumorgewebe vor und nach einer Chemotherapie vergleichen.

Viele Patienten sind unsicher und nervös, bis sie das Ergebnis dieser Untersuchungen erfahren. Oft helfen Gespräche mit Angehörigen oder Freunden in dieser schwierigen Zeit. Für manche Patienten kann es auch sinnvoll sein, professionelle psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Die Standardvorgehensweise bei einem Osteosarkom ist die neoadjuvante Chemotherapie, gefolgt von einer Operation. Neoadjuvant bedeutet, dass die Chemotherapie den Zweck hat, den Tumor zu verkleinern und so eine Operation zu erleichtern.

Außerdem kann die Chemotherapie möglicherweise bereits vorhandene Tumorabsiedelungen im übrigen Körper behandeln. Das erlaubt unter Umständen eine weniger radikale Vorgangsweise, d.h. eine extremitätenerhaltende Operation.

Das Osteosarkom ist kaum strahlensensibel, dennoch werden bei ungünstiger Tumorlokalisation (z.B. Wirbelsäule) auch Bestrahlungen durchgeführt.

Nebenwirkungen der Chemotherapie beim Osteosarkom sind zahlreich und hängen von den eingesetzten Zytostatika ab.

Innerhalb der ersten drei bis fünf Jahre nach der Diagnose erfolgen in Abständen von drei bis sechs Monaten Nachsorgeuntersuchungen.

Ob es für den Patienten vorteilhaft ist, nach der Behandlung eine Rehabilitationsklinik aufzusuchen, hängt von seiner Situation ab. Auch ambulante Rehabilitationsmaßnahmen sind möglich. Ziel von Rehabilitationsmaßnahmen ist es, dem Patienten wieder die Teilnahme am Berufs-, Familien- und Sozialleben zu ermöglichen.

Je nach Patient und Schwere der Erkrankung bzw. der Krankheitsfolgen liegt der Schwerpunkt auf

- einer Wiedereingliederung in das Berufsleben oder

- einer Förderung sozialer Kontakte.

Durch Rehabilitationsmaßnahmen kann der Patient lernen,

- sein Leben an die neue Situation anzupassen,

- mögliche Beschwerden zu lindern und

- mit Problemen richtig umzugehen.

Eine gute Rehabilitation kann

- erfolgreich Schmerzen bekämpfen,

- die Lebensmöglichkeiten durch spezielles Training verbessern und

- neue Lebenserfahrungen ermöglichen.

Auf den Patienten abgestimmte Übungen lassen diesen wieder an Körperkraft gewinnen. Sie tragen aber auch dazu bei, das Selbstbewusstsein zu steigern. Dadurch kann Mobilität und Selbstständigkeit erreicht werden, wodurch weniger Pflege nötig wird.

Bevorzugt wird die aktive Bewegungstherapie, aber auch passive Behandlungen sind möglich.

Bei korrekt durchgeführter multimodaler Therapie ist bei

- extremitätenerhaltendem Vorgehen in 89 Prozent und

- Amputationen in 97 Prozent

eine lokale Rezidivfreiheit zu erzielen.

Die 5-Jahresüberlebensrate beträgt in Abhängigkeit von der Anzahl der ursprünglich betroffen gewesenen Lokalisationen bei peripherer Lage 66 bis 79 Prozent, bei Lokalisation am Körperstamm 35 bis 52 Prozent.