Marisken sind vergrößerte, von außen teilweise sichtbare, Hautfalten im Analbereich. Die Hautfältchen bestehen zumeist aus weicher oder schlaffer Haut. Sie können aber auch anschwellen und derbe Knoten entwickeln – insbesondere bei chronischen Entzündungen, starkem Pressen durch harten Stuhlgang oder anderen Druckbelastungen auf den Analring.

Die Ursachen für die Entstehung dieser Hautveränderungen im Afterbereich sind nur zum Teil bekannt. Allgemein sind Erkrankungen und Zustände, bei denen ein erhöhter Druck im Enddarmbereich besteht (z.B. bei chronischer Verstopfung, Schwangerschaft, Geburt) Risikofaktoren für die Entwicklung von Marisken. In einigen Fällen sind sie eine Begleiterscheinung folgender proktologischer (auf den Enddarm bezogener) Erkrankungen:

Grundsätzlich treten die Hautläppchen bei etwa 60 Prozent der Bevölkerung auf – bei Frauen häufiger und durchschnittlich bereits ab dem 20., bei Männern ab dem 40. Lebensjahr.

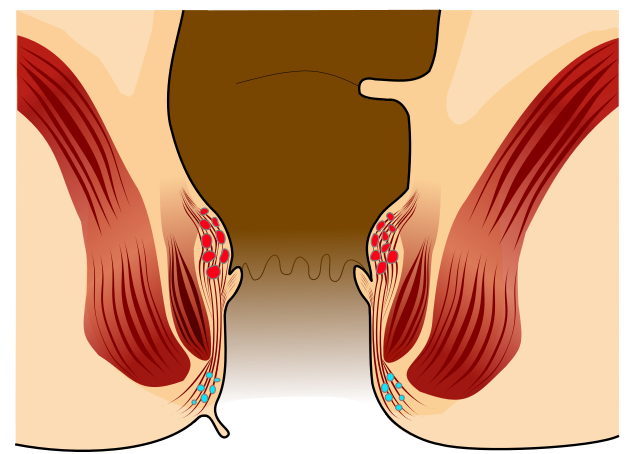

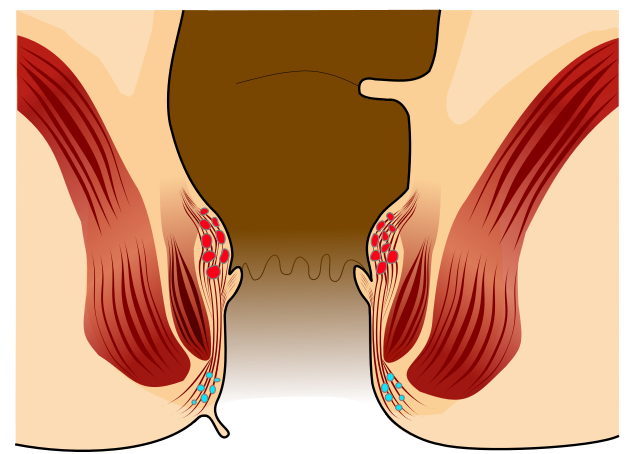

Marisken werden von Nichtmedizinern und Betroffenen nicht selten mit vergrößerten Hämorrhoiden verwechselt. Es handelt sich aber um unterschiedliche Krankheitsbilder. Hämorrhoiden sind ringförmig angelegte, durch Arterien versorgte Gefäßpolster unter der Enddarmschleimhaut. Sie stellen keine Erkrankung dar, sondern sorgen für den Feinverschluss des Afters und die Kontinenz, also das kontrollierte Zurückhalten von Stuhlgang. Erst eine deutliche Vergrößerung von Hämorrhoiden ist krankhaft, insbesondere wenn sie aus dem Analkanal austreten und äußerlich sichtbar sind. Dann sprechen Mediziner in diesem Zusammenhang von einem Hämorrhoidalleiden.

Im Gegensatz zu Hämorrhoiden sind Marisken keine Gefäßpolster, sondern lediglich schlaffe, nach außen getretene Anteile der Analkanalhaut. Im Rahmen eines Hämorrhoidalleidens kann allerdings die Haut des Analkanals nach außen verschoben werden. Entsprechend können Hautveränderungen am Analring ein Indiz für ein zugrundeliegendes Hämorrhoidalleiden sein. Marisken können eine Folge von Hämorrhoiden sein.

Mariske (kleine Falte) am Darmausgang © Armin Kübelbeck, CC-BY-SA, Wikimedia Commons

Da Marisken häufiger bei Erkrankungen mit einem erhöhten Druck im Analbereich auftreten, gelten Schwangerschaft und Geburt eines Kindes als ein wichtiger Risikofaktor für die Entstehung von Marisken.

Insbesondere nach einer Schwangerschaft bzw. Entbindung können sich Marisken entwickeln. Dabei stellen vor allem Frauen mit mehreren Entbindungen Hautveränderungen im Anusbereich fest. Aber auch bereits während der Schwangerschaft können sich infolge der hormonellen Umstellungen Marisken ausbilden, da die Analhaut weicher wird und durch Wassereinlagerungen anschwillt. Der zusätzliche Druck auf den Beckenboden kann dafür sorgen, dass sich Teile der Analhaut nach außen verlagern und dort Fältchen bilden. Während sich die Wassereinlagerungen wieder zurückbilden, bleiben die außen sichtbaren Hautfältchen nach der Schwangerschaft in vielen Fällen bestehen.

Marisken sind in aller Regel harmlos und verursachen meistens keine Beschwerden. Sie stellen daher eher ein hygienisches und kosmetisches Problem dar.

Wird die Analhygiene allerdings durch die Hautläppchen stark beeinträchtigt, können Marisken auch zu Problemen führen. Denn mit einer eingeschränkten Analhygiene steigt das Risiko für Infektionen, beispielsweise ausgelöst durch Bakterien oder Pilze.

Typische Beschwerden, verursacht durch Marisken, können dann sein:

- Juckreiz

- Brennen

- Hautausschläge (Analekzeme)

- wunde Stellen am Analkanal

- Schmierblutungen, die an Unterwäsche oder Toilettenpapier sichtbar werden können.

Marisken können sehr einfach diagnostiziert werden, da es sich um eine sogenannte „Blickdiagnose“ handelt. Sie sind mit bloßem Auge in aller Regel sichtbar und werden im Rahmen der Inspektion (medizinischer Fachausdruck für die Untersuchung mittels einfacher Betrachtung) der äußeren Analregion diagnostizierbar. Für die Diagnosestellung von Marisken sind folglich keine weiteren apparativen Untersuchungen notwendig.

Da Marisken allerdings, wie erwähnt, in einigen Fällen mit anderen Erkrankungen des Enddarms einhergehen, wird der Anal- und Enddarmbereich dennoch sorgfältig kontrolliert. So empfiehlt sich die digitale Untersuchung (Austasten mit dem Finger), um Auffälligkeiten feststellen zu können. Hierdurch können möglicherweise zusätzlich vorhandene Hämorrhoiden oder verdeckte Risse (Analfissuren) identifiziert werden. Auch Analthrombosen, Analkarzinome sowie gutartige bindegewebige Geschwulste können mit Marisken vergesellschaftet sein.

Wenn bei der alleinigen Austastung des Analkanals verdächtige Befunde wie tastbare Wandverdickungen, Schmerzen oder Blutungen auffallen, wird in aller Regel eine Spiegelung des Enddarms (Rektoskopie) oder des gesamten Dickdarms (Koloskopie) veranlasst.

Da Marisken entsprechend harmlos sind, ist eine Behandlung lediglich in seltenen Fällen erforderlich. In jedem Fall wird eine sorgfältige und zugleich schonende Hygiene des Analbereichs empfohlen. Dabei sollten Sie Ihre Analregion nach Ihrem Stuhlgang feucht reinigen. Verwenden Sie hierzu klares Wasser (auf Toilettenpapier oder Einmalwaschlappen) und verzichten Sie auf Seifen oder Desinfektionsmittel. Auch feuchtes Toilettenpapier kann aufgrund der enthaltenen Konservierungs- und Duftstoffe zu Hautreizungen führen. Trocknen Sie die Analregion zudem immer behutsam ab.

Bei Beschwerden kann kurzfristig eine Zinksalbe eingesetzt werden. Sollte sich ein Analekzem entwickelt haben, können Sie dieses mit Hämorrhoidalsalbe oder Eichenrinden- bzw. Kamillensitzbädern behandeln. Lassen Sie sich von einem Proktologen untersuchen, sollten sich Ihre Beschwerden nicht verbessern bzw. fortbestehen. Lediglich bei erschwerter Analhygiene mit Sekretstau und Erkrankungen der Analhaut wird eine operative Entfernung der Marisken (Mariskenexzision) empfohlen. Dabei werden die Hautläppchen mit einem elektrischen Messer unter örtlicher Betäubung abgetragen. Auch in den seltenen Fällen, in denen Marisken

- schmerzhaft werden oder

- sich einklemmen bzw.

- den Stuhlgang behindern oder zu

- Kontinenzproblemen (Stuhlgang kann nicht mehr gehalten werden) führen,

können operative Maßnahmen notwendig werden.

Selbst bei zu operierenden Marisken sind keine größeren Komplikationen zu erwarten und die Prognose ist sehr gut. Nach der Operation können Nachblutungen aus den kleinen Blutgefäßen auftreten, die sich in den meisten Fällen eigenständig einstellen.

Der Verschluss der Operationswunden geht oftmals mit Schmerzen einher, da sich im operierten Bereich in der Regel eine Infektion (Entzündung mit kleinem Eiterherd) entwickelt und die Wunden so unter Spannung geraten. Sie erhalten daher von Ihrem Arzt ein Schmerzmittel. Bei zu starken Schmerzen und einem Anschwellen des operierten Bereichs ist eine Antibiotikatherapie angezeigt.

Im Verlauf der Operation wird ein Wundverband mit einem Desinfektionsmittel und einer Salbe angelegt. Diese Wundbehandlung (Kompresse plus Desinfektionsmittel und Salbe) setzen Sie nach der Operation zu Hause fort. Mithilfe von Sitzbädern und mehrfachem täglichem Ausduschen können Sie die Wundreinigung und Abheilung zusätzlich fördern.

Eine sowie vier Wochen nach dem Eingriff kontrolliert der behandelnde Arzt die Wundheilung. Spätestens nach zwei bis drei Wochen sollte eine beginnende Abheilung sichtbar sein. Nach kompletter Abheilung können Sie normalerweise nichts mehr von dem Eingriff sehen. Arbeitsunfähig sind Sie in der Regel für 2 Wochen. Sollte aufgrund Ihrer Tätigkeit eine adäquate Analhygiene nicht möglich sein, kann die Arbeitsunfähigkeit auch länger dauern.

Prinzipiell ist es möglich, dass Marisken erneut auftreten. Dies gilt sowohl in Fällen, in denen Marisken operiert wurde, aber auch und insbesondere ohne Operation. Es gibt kein Patentrezept, mit dem Marisken verhindert werden können. Dennoch ist es möglich, durch stuhlregulierende Maßnahmen, viel Bewegung und eine gesunde, ballaststoffreiche Ernährung das Risiko zu minimieren. Da auch eine sitzende Tätigkeit und Übergewicht das Risiko erhöht, an Marisken zu erkranken, kann ebenfalls durch eine entsprechende Änderung der Lebensgewohnheiten viel erreicht werden. Eine Garantie gibt es allerdings nicht.