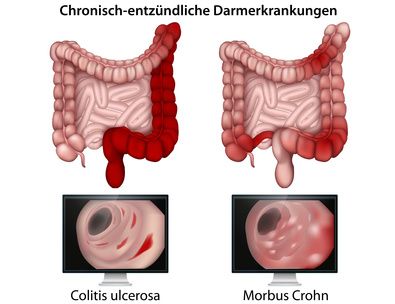

Unter chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) versteht man Krankheitsformen mit entzündlichen Veränderungen der Darmschleimhaut. Hintergrund ist eine heftige Immunreaktion, die auf bakterielle oder andere Strukturen gerichtet wird.

Die Folge sind Durchfälle, die mitunter blutig sein können, und Bauchschmerzen.

In Deutschland sind etwa 360.000 Menschen von einer CED betroffen. Die jährliche Neuerkrankungsrate beträgt etwa 10 pro 100.000 Einwohner, damit erkranken etwa 7.600 bis 8.400 Menschen jedes Jahr neu an einer CED.

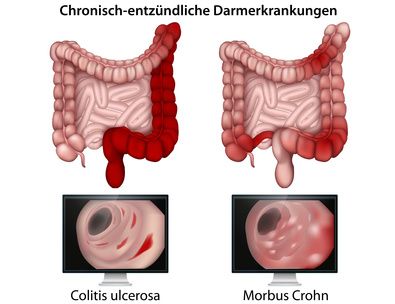

Zu den häufigsten CED gehören Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Beide entstehen bei Personen, die hierfür eine gewisse Empfänglichkeit entsprechend ihres Genoms aufweisen. Auslöser sind dann also genetische Faktoren. Allerdings sind die detaillierten Zusammenhänge der Entstehung nicht bis zuletzt aufgeklärt.

Auch äußere Einflüsse wie

- psychosoziale Aspekte sowie

- diätische und immunologische Faktoren

sind derart multifaktoriell, dass dieses Zusammenspiel teilweise unklar bleibt.

Gegenüberstellung von Colitis ulcerosa und Morbus Crohn © bilderzwerg / Fotolia

Durchfälle können natürlich auch durch andere Erkrankungen ausgelöst werden. Halten sie aber länger als sechs Wochen an, liegt selten nur eine Magen-Darm-Infektion (Gastroenteritis) vor. Dann sind

- eine CED,

- eine Fehlfunktion der Verdauungsdrüsen (z.B. Bauchspeicheldrüse) oder

- eine fehlerhafte Funktion der Verdauungsenzyme in der Darmschleimhaut

eine wahrscheinliche Ursache.

Häufige Symptome von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen sind schwere Durchfälle mit krampfartigen heftigen Bauchschmerzen. Auch

können gleichzeitig auftreten. Bei jedem Patienten spielen verschiedene Faktoren zusammen. Daher sind auch die Symptome unterschiedlich ausgeprägt. Die Entzündung im Darm hat weiterhin Auswirkungen auf den ganzen Körper und kann sich in Erkrankungen der

zeigen.

Besonders empfindlich wirkt sich eine Erkrankung dann aus, wenn die Darmfunktion nicht mehr vollständig gegeben ist. Der Darm kann dann also die Nahrung nicht mehr ausreichend aufnehmen und verarbeiten.

In diesem Fall kommt es zu

- Gewichtsverlust,

- Fehlernährung und

- Mangelzuständen.

Auch CED können zu einer solchen Fehlernährung führen, wenn der Dünndarm über größere Abschnitte betroffen ist. Das kann bei M. Crohn der Fall sein.

Wird ein sehr hoher Eiweißverlust nicht mehr durch eine entsprechende Nahrungsaufnahme kompensiert, können lebensbedrohliche Zustände eintreten.

Um eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung sicher festzustellen, ist die umfassende fachärztliche Diagnostik von großer Bedeutung. Der Arzt erfasst die individuelle Krankheitsgeschichte und bezieht sämtliche Faktoren mit ein, die einen Auslöser darstellen können. Mit in diese sogenannte Anamnese gehören Informationen zu

- evtl. vorliegendem Stress,

- der Ernährungsweise,

- andere eigene Erkrankungen und

- mögliche Erkrankungen in der Familie.

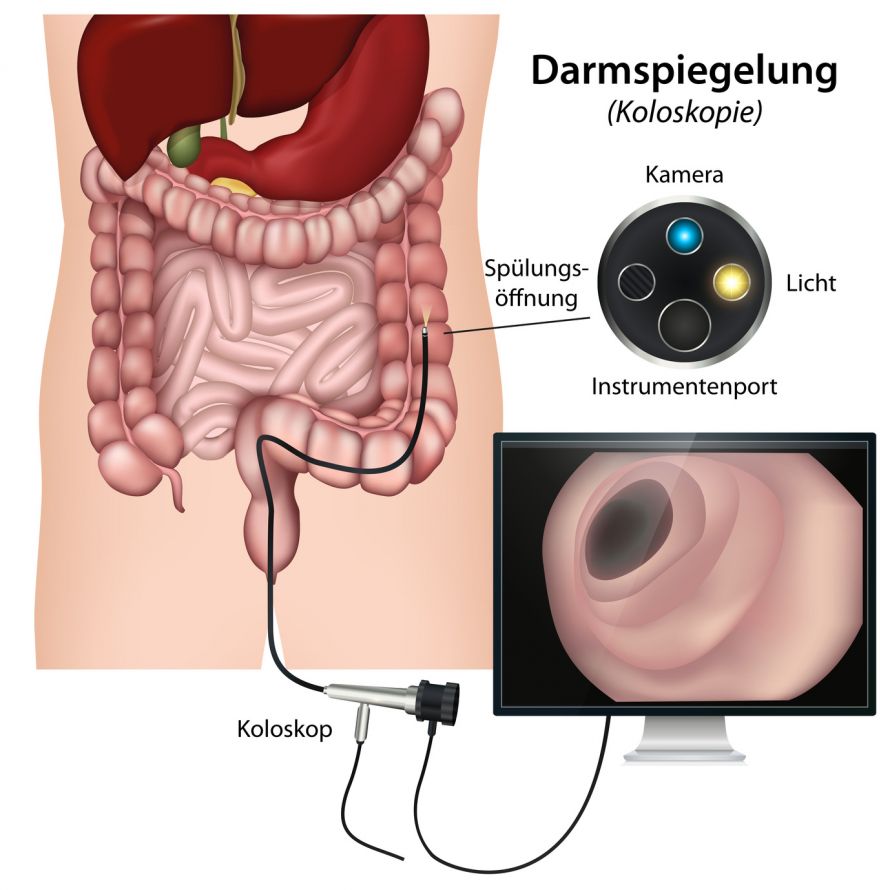

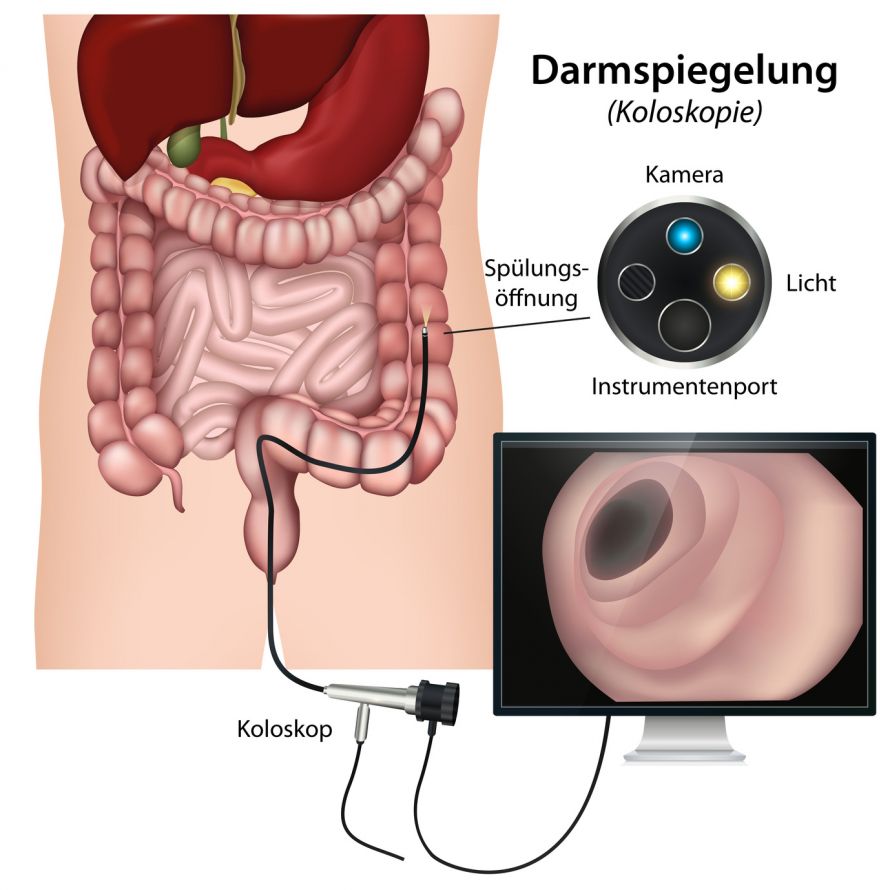

Zur Diagnose werden bildgebende Verfahren hinzugezogen. Wichtige Hinweise liefern eine Ultraschalluntersuchung und eine Darmspiegelung mit Gewebeprobe (Biopsie). Diese kann mit einer leichten Narkose durchgeführt werden. Auch virtuelle Verfahren ganz ohne Endoskop sind möglich.

Durchführung einer Darmspiegelung © bilderzwerg / Fotolia

Blutbild und Stuhlprobe sind weitere wichtige Methoden zur Diagnose einer CED. Sind die Blutwerte erhöht, deutet der Laborbefund auf ein Entzündungsgeschehen im Körper bzw. Darm hin:

- erhöhte Leukozyten-Anzahl (weiße Blutkörperchen),

- erhöhtes C-reaktives Protein,

- erhöhte Blutsenkungsgeschwindigkeit.

In der Stuhlprobe wird zunächst nach einer akuten bakteriellen Infektion gesucht. Weitere Marker für eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung sind

- erhöhtes Calprotectin, ein Protein der Immunsystemzellen, und

- erhöhte Lactoferrin-Werte.

Lactoferrin ist ebenfalls ein Eiweiß und deutet auf eine laufende Abwehrreaktion des Immunsystems hin.

CED haben ähnliche Symptome wie nicht-entzündliche Darmerkankungen (zum Beispiel Reizdarm). Daher ist eine Untersuchung der Entzündungsmarker in Blut und Stuhl ein wichtiges Diagnosekriterium.

Die CED kann mit Medikamenten behandelt werden, die in die Immunreaktion des Körpers eingreifen. Das klassische Medikament ist hierbei Cortison.

Cortison wird allerdings nicht über längere Zeit gegeben, damit die Nebenwirkungen über die Zeit nicht akkumulieren (überhand nehmen). Andere sogenannte immunmodulatorische Medikamente können hier eingesetzt werden.

In einigen Fällen ist die operative Entfernung von

- Dünndarmabschnitten,

- Teilen des Dickdarms oder

- des gesamten Dickdarms

eine hilfreiche Therapiemaßnahme zum Beispiel bei Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa.