Das Schultergelenk ist das beweglichste Gelenk des Menschen. Deswegen ist es besonders anfällig für Instabilitäten oder Luxationen (Ausrenkungen). Das Gelenk hat nur eine geringe knöcherne Führung. Für die nötige Stabilität sorgen deswegen die umgebenden Weichteile. Dazu zählen

- Bänder

- die Gelenkkapsel

- das Labrum (Gelenklippe) und

- die Muskulatur

Diese Gelenkstrukturen sind für die Stabilität sehr wichtig, da das Schultergelenk einen großen Bewegungsumfang hat.

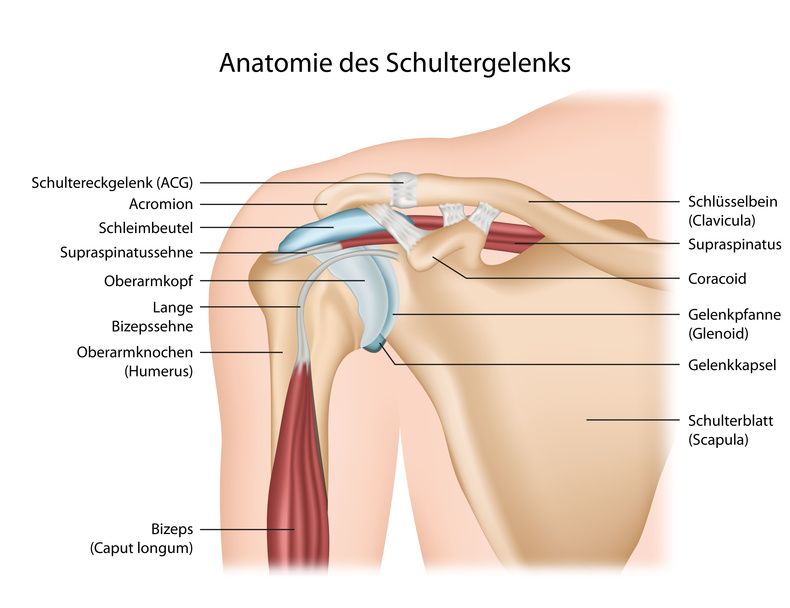

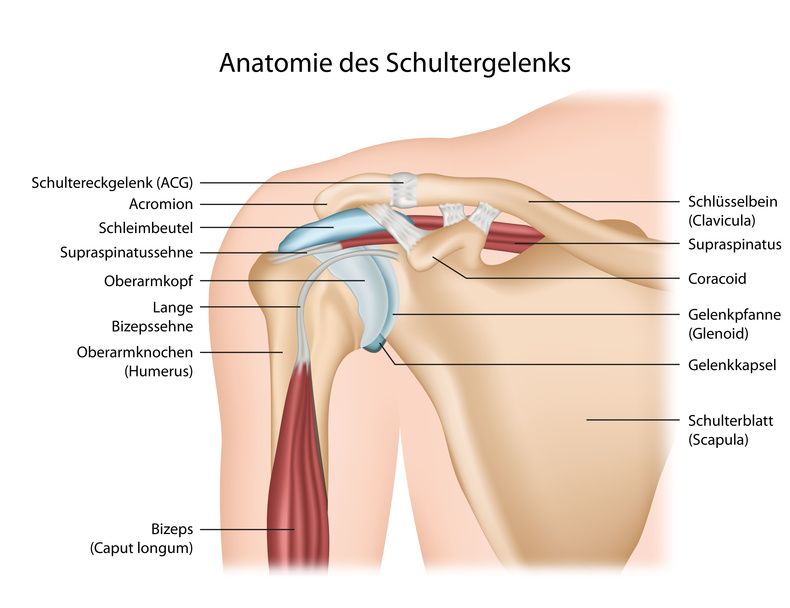

Die Anatomie der Schulter mit ihren Knochen- und Weichteilstrukturen © bilderzwerg / Fotolia

Eine Schulterinstabilität kann angeboren oder erworben sein:

- Seltener ist die angeborene (im Fachausdruck auch habituelle) Instabilität, bei der von Geburt an anatomische Besonderheiten vorliegen und die Stabilität dadurch eingeschränkt ist.

- Häufiger sind erworbene Instabilitäten des Schultergelenks, die meistens nach traumatischen Ereignissen (Unfällen) oder einer außergewöhnlichen Belastung durch spezielle Sportarten entstehen.

Bei der anlagebedingten (habituellen) Schulterinstabilität kommt es schon durch alltägliche Bewegungen zu einer Schulterluxation. In Extremfällen kann allein das Ankleiden oder Schwimmen zu einer Verrenkung führen. Grund hierfür ist ein laxer Kapsel-Bandapparat, der ein zu großes Bewegungsspiel der Schulter zulässt und sie nicht genügend sichern kann. Schon bei geringer Krafteinwirkung ist eine Teilausrenkung (Subluxation) oder vollständige Ausrenkung (Luxation) möglich. Das Risiko für wiederholte Schulterluxationen bei der habituellen Schulterinstabilität ist hoch.

Bei der unfallbedingten (traumatischen) Instabilität wird das erste Luxationsereignis durch einen Unfall (z.B. Sport) ausgelöst. Dieser Erstunfall führt meist zu einer Abscherung der Gelenklippe vom Pfannenrand sowie zu einer Überdehnung der Gelenkkapsel. Häufig kommt es auch zu knöchernen und knorpeligen Schäden an Gelenkpfanne und Oberarmkopf. Dies sind die Gründe für eine nachfolgende Instabilität des Schultergelenks.

Im ausgerenkten Zustand leidet der Patient an massiven Schmerzen und Bewegungsunfähigkeit im betroffenen Schultergelenk. Auch sind oft eine Schwellung oder ein Blut- sowie Gelenkerguss zu beobachten. Patienten mit einer Instabilität haben in der Regel allerdings keine oder nur geringe Schmerzen.

Das Hauptproblem ist die Angst vor einer weiteren Luxation. Der Betroffene meidet daher bestimmte Bewegungen im alltäglichen Leben, was teilweise erhebliche Probleme in der Bewältigung des Alltags nach sich zieht. Dies kann ein besonders großes Problem sein für Menschen, die mit ihren Händen über dem Kopf arbeiten oder eine „Überkopf-Sportart“ (z.B. Tennis) ausüben.

Ein häufiges Luxieren der Schulter birgt zusätzlich die Gefahr der Entstehung von Knorpelschäden an der Gelenkoberfläche. Die Folge kann ein frühzeitiger Schultergelenkverschleiß (Omarthrose) sein. Diese entwickelt sich allerdings über längere Zeit und macht sich in zunehmenden bewegungabhängigen Schmerzen bemerkbar.

Für eine zielführende Therapie sollte genau bekannt sein und diagnostiziert werden, welche Verletzungen des Gelenks, der Kapsel, Bänder sowie des Knochens vorliegen. Hier kann die Kenntnis des Luxationsmechanismus (also die Form und Richtung der Gewalt, die zur Luxation geführt hat) sehr hilfreich sein. Daher ist die Erfragung des Unfallhergangs (Unfallanamnese) außerordentlich wichtig.

Bei der körperlichen Untersuchung wird anschließend das Ausmaß der Schulterinstabilität im Vergleich zur Gegenseite festgestellt. Dabei kann auch die Richtung, in die die Schulter aus dem Gelenk gerutscht ist, festgestellt werden.

Anhand von Röntgenbildern können knöcherne Defekte oder Formabweichungen am Oberarmkopf und der Gelenkpfanne entdeckt werden. Mittels Kernspintomografie (MRT) lassen sich schließlich die Weichteile des Kapsel-Bandapparates, welche für die Stabilität der Schulter maßgeblich sind, darstellen.

In einigen Fällen, bei denen eine schwerwiegende knöcherne Defektsituation vermutet wird, kann eine CT-Untersuchung des Schultergelenkes notwendig sein.

Eine akute Schulterluxation muss baldmöglichst wieder eingerenkt werden. Dies nennt man im Fachausdruck Reposition. Da dieses Vorgehen allerdings sehr schmerzhaft sein kann und der Patient reflektorisch mit der Muskulatur gegenspannt, bedarf es oft einer leichten Narkose und Gabe von Medikamenten zur Entspannung der Muskulatur (Muskelrelaxantien).

Vor der Reposition muss allerdings zwingend eine Röntgenaufnahme durchgeführt werden, um knöcherne Verletzungen im Schultergelenk auszuschließen. Andernfalls wären eine operative Versorgung und Stabilisierung des Knochens notwendig.

Nach erfolgreicher Reposition wird eine kurzfristige Ruhigstellung das Schultergelenks mit speziellen Verbänden empfohlen, wodurch das Schultergelenk stabilisiert wird. Diese Ruhigstellung sollte allerdings so kurz als möglich stattfinden (nur wenige Tage, maximal 3 Wochen), da es andernfalls schnell zu einer Versteifung des Schultergelenks kommen kann. Danach folgt eine Physiotherapie zur Kräftigung der Muskeln der Rotatorenmanschette und der schulterblattzentrierenden Muskeln.

Eine akut ausgerenkte Schulter (Schulterluxation) sollte als Notfall baldmöglichst eingerenkt werden. Mehr als die Hälfte der Patienten jenseits des 30. bis 35. Lebensjahres erleiden keine weitere Schulterluxation. Eine operative Therapie ist daher nicht notwendig.

Wie bereits oben erwähnt, sind Knochenbrüche (Frakturen) im Bereich des Schultergelenks, z.B. des Oberarmkopfes oder der Schultergelenkpfanne, in aller Regel durch eine einfache Reposition nicht erfolgreich behandelbar. Eine operative Versorgung und Stabilisierung des Knochens mit Platten oder Schrauben ist in aller Regel notwendig. Teilweise kann auch der komplette Gelenkersatz durch eine künstliche Gelenkprothese (zum Beispiel bei einer Trümmerfraktur des Oberarmkopfes) notwendig sein.

Weitere Gründe für eine operative Versorgung sind ausgedehnte Verletzungen der Gelenkkapsel und stabilisierenden Bandstrukturen. Dies beobachtet man häufig bei der traumatischen „vorderen“ Schulterluxation, welche gleichzeitig die häufigste Form der Schulterluxation (mehr als 90 Prozent der Fälle) ist. Hierbei wird der Oberarmkopf nach vorne unten verrenkt und die Befestigung der Gelenkkapsel (auch Gelenklippe genannt) am oberen Gelenkrand wird eingerissen oder geschädigt. Sie kann auch komplett aus dem Pfannenrand ausreisen.

Reißt die Gelenklippe der Gelenkpfanne ganz oder in Teilen ab, wird diese Verletzung Bankart-Läsion genannt. Diese stellt in aller Regel die Indikation zur operativen Versorgung vor, vorausgesetzt, es handelt sich um einen aktiven jungen Patienten, der in seiner Lebensqualität stark eingeschränkt ist. Bei älteren gebrechlichen Patienten kann auch eine Ruhigstellung für circa zwei Wochen erwogen werden.

Oft entsteht hierbei eine Schrumpfung der Gelenkkapsel mit nachfolgender Zunahme der Gelenkstabilität. In der Folge besteht in Abhängigkeit von Lebensalter und dem Ausmaß der körperlichen Aktivität des Patienten ein erhöhtes Risiko für eine oder mehrere erneute Schulterluxationen, weshalb bei jungen Patienten die operative Versorgung zu deutlich besseren und insgesamt zufriedenstellenderen Ergebnissen führt.

Wann erfolgt die operative Stabilisierung von Schädigungen der Gelenkkapsel?

Eine operative Stabilisierung ist somit anzuraten bei:

- jungen Patienten (< 50)

- Patienten unter 20 erleiden fast alle später weitere Schulterluxationen, daher wird eine operative Stabilisierung großzügig empfohlen

- Bei Patienten über 50 Jahre ist unbedingt eine gleichzeitige Sehnenruptur (Rotatorenmanschetteriss) auszuschließen. Wenn ein solcher Sehnenriss entdeckt wird, muss er ebenfalls behandelt werden

- sportlich ambitionierten Patienten

- bei Risikosportarten

Zu den Risikosportarten gehören Tennis, Volley-, Basket- und Handball, Turnen, Hochsprung oder Gewichtheben. Es gilt aber auch für Überkopfarbeiten oder Sportarten mit Gegnerkontakt

- bei betroffenem dominanten Arm

- nach wiederholten (rezidivierenden) Schulterluxationen und

- bei Schulterinstabilität

Der operative Eingriff ist offen oder mittels Gelenkspiegelung (= arthrokopisch) möglich. Das Ziel der Operation ist eine stabile, aber gut bewegliche Schulter. Im Video sehen Sie, wie eine Schulterarthroskopie zur Diagnose und Therapie abläuft:

Die Operation bei der Schulterinstabilität zielt auf die Wiederherstellung eines stabilen Kapsel-Labrumkomplexes ab. Die erweiterte Gelenkkapsel sollte gerafft und im Falle eines Gelenklippenausrisses an der knöchernen Gelenkpfanne refixiert werden.

In den meisten Fällen werden dazu kleine Nahtanker verwendet, die sich wie Dübel oder kleine Schrauben im Schulterblatt befestigen lassen. Sie sind mit Fäden versehen, mit denen die abgerissenen Strukturen befestigt werden. In den letzten Jahren hat sich die arthroskopische Operationstechnik für dieses Krankheitsbild wesentlich weiterentwickelt.

Eine Operation der Bankart-Läsion, bei der die Gelenklippe beschädigt ist, zeigt das Video:

Die Nachbehandlung erfolgt frühfunktionell. Das bedeutet, dass neben einer vorübergehenden Schonung und Ruhigstellung (für 3 bis 4 Wochen in einem abnehmbaren Schulterverband) sobald als möglich eine Bewegungstherapie erfolgen sollte. Dies erfolgt zunächst passiv, die Bewegungen und Beübung erfolgt in aller Regel durch regelmäßige Krankengymnastik (Physiotherapie). Das wirkt einer Einsteifung der Schulter entgegen. Die rekonstruierten Weichteilstrukturen sollen heilen können, dauerhaft stabil sein, aber nicht einsteifen oder vernarben.

Nach 4 bis 6 Wochen beginnt die aktive Krankengymnastik und Trainingstherapie. Hierbei kann und sollte der Patient die Schulter aktiv beüben und vermehrt muskelkräftigende Übungen durchführen.

Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit richtet sich nach den arbeitsplatzspezifischen Belastungen. Bei Überkopfarbeit muss mit einem Zeitraum von 2 bis 3 Monaten gerechnet werden. Risiko- und Kontaktsportarten sollten erst nach ca. 5 bis 6 Monaten wiederaufgenommen werden.

Die Prognose nach einer operativen Schulterstabilisierung ist gut, in über 90 Prozent der Fälle kann ein stabiles Gelenk erreicht werden.