An Übergewicht (= BMI > 25) leiden in Deutschland derzeit ca. 62 % der Männer und 43 % der Frauen. Als fettleibig (= BMI > 30) gelten dabei rund 25 % aller Erwachsenen. Die Anzahl der Übergewichtigen hat in den letzten Jahren stark zugenommen, die Gründe hierfür sind vor allem in mangelnder körperlicher Betätigung und ungesunder, hochkalorischer Ernährung zu finden.

Der so genannte BMI (= Body-Mass-Index) ist ein sich aus Größe und Gewicht berechnender Wert (Körpergewicht [kg] / Körpergröße zum Quadrat [m²]), der in der Medizin zur Klassifizierung des Gewichtes verwendet wird. Als medizinisch gesundes Normalgewicht gilt ein BMI zwischen 20 und 25, ab einem BMI von 30 spricht man von Adipositas. Die Adipositas wird in drei Grade eingeteilt:

- BMI > 30 = Grad I

- BMI > 35 = Grad II

- BMI > 40 = Grad III

Langjähriges Übergewicht zieht häufig Begleiterkrankungen wie z.B. Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen (wie ein erhöhter Cholesterinspiegel) mit kardiovaskulären Risiken oder Diabetes mellitus mit Spätfolgen wie Nieren-, Nerven-, Gefäß- und Augenschädigung nach sich.

Von Adipositas spricht man bei starkem Übergewicht, das schädlich für die Gesundheit ist @ BillionPhotos.com /AdobeStock

Von Adipositas spricht man bei starkem Übergewicht, das schädlich für die Gesundheit ist @ BillionPhotos.com /AdobeStock

Durchgeführt werden Magenverkleinerungen ausschließlich bei Patienten mit starkem Übergewicht (BMI > 35).

Außerdem sollte für wenigstens 24 Monate eine konservative (d.h. nicht operative) Behandlung nach definierten Qualitätskriterien stattgefunden haben und organische und anders behandelbare Ursachen des Übergewichtes (wie z.B. eine Schilddrüsenunterfunktion und andere hormonelle Erkrankungen) müssen ausgeschlossen worden sein.

Operationen am Magen fallen grundsätzlich in den Bereich der Viszeralchirurgie und dort in die Gastroenterologie. Fachärzte für Viszeralchirurgie können sich auf Magenverkleinerungen bei Adipositaspatienten spezialisieren und damit zu Adipositaschirurgen werden.

Es gibt spezifische Adipositaszentren, d.h. Kliniken oder Abteilungen, die sich interdisziplinär um Patienten mit Adipositas kümmern und dabei große Erfahrung unter einem Dach versammeln.

Die am häufigsten umgesetzten Formen einer Magenverkleinerung sind:

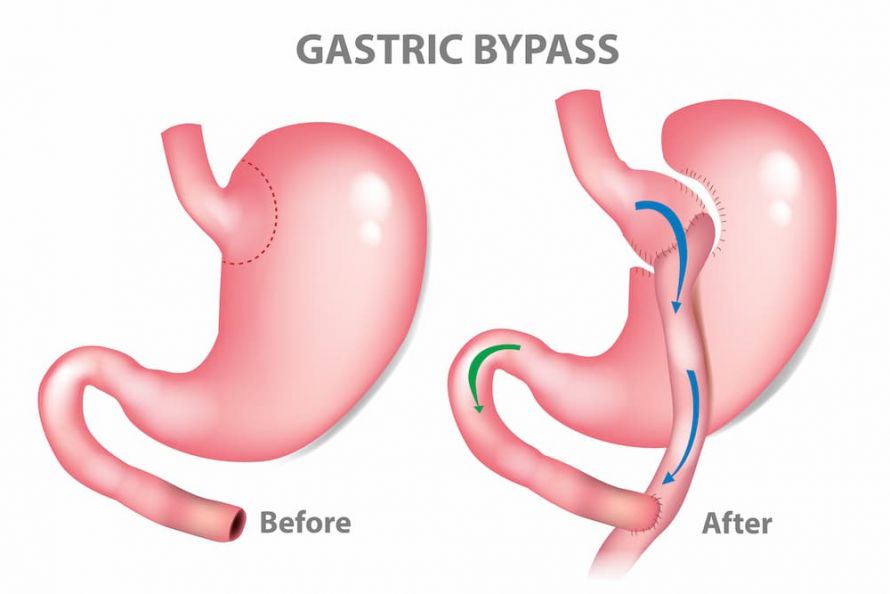

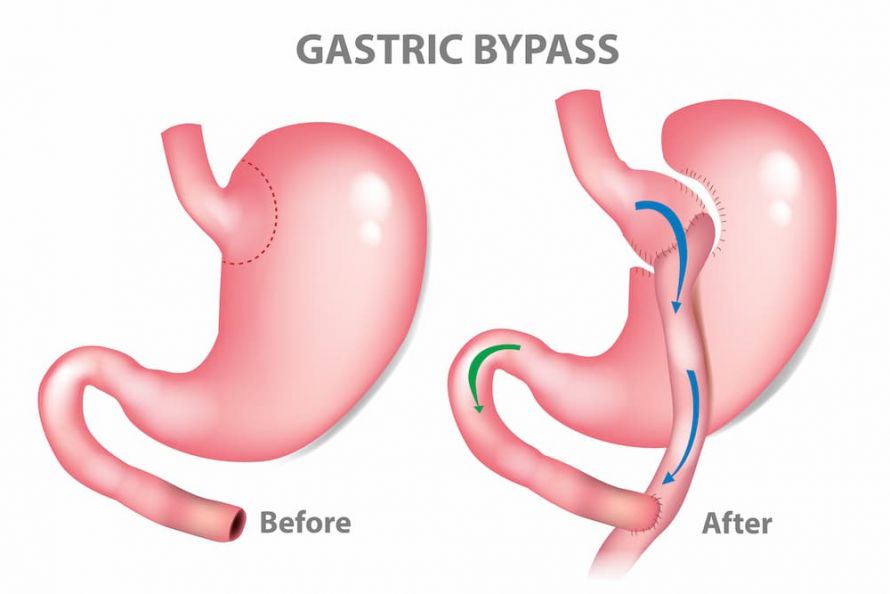

Beim Magenbypass wird der Magen verkleinert und der Dünndarm verkürzt @ sakurra /AdobeStock

Beim Magenbypass wird der Magen verkleinert und der Dünndarm verkürzt @ sakurra /AdobeStock

Bei der Herstellung des Schlauchmagens wird ein großer Teil des Magens entfernt. Dieses Verfahren stellt ein rein restriktives, also das Magenvolumen verkleinerndes Verfahren dar.

Beim Magenbypass wird neben der Verkleinerung des Magens die Resorptionsstrecke (= die Strecke des Dünndarms, in dem die Aufnahme von Nährstoffen erfolgt) verkürzt.

Beim Magenband wird ein Band um den Magen gelegt, das mit einem Schlauch mit einer Kammer unter der Haut verbunden ist. Dadurch ist es möglich, je nach Bedarf das Magenband mit mehr oder weniger Flüssigkeit zu füllen und so den Durchlass des Speisebreis von dem kleinen Vormagen durch das Band in den Hauptmagen zu senken oder zu steigern.

Alle drei Operationen können laparoskopisch (Schlüssellochtechnik) durchgeführt werden, was nach der Operation deutlich weniger Wundschmerz verursacht und eine schnellere Mobilisation sowie eine frühere Entlassung aus dem Krankenhaus ermöglicht.

Jede Magenverkleinerung ist mit einem, wenn auch geringen, Risiko behaftet. Zu den perioperativen (im zeitlichen Umfeld des Eingriffs) Risiken bzw. möglichen Komplikationen zählen Wundheilungsstörungen oder kardiovaskuläre Probleme wie Thrombosen.

Zu möglichen Spätkomplikationen zählen Verwachsungen oder Narbenbrüche. Das Risiko dieser Spätkomplikationen ist durch die Einführung der laparoskopischen Operationstechnik jedoch deutlich verringert worden.

Insgesamt sind bei übergewichtigen Patienten, die die Kriterien für eine Operation erfüllen, die Operationsrisiken als geringer im Vergleich zu den Spätfolgen der krankhaften Adipositas zu werten.

Nach jeder dieser magenverkleinernden Maßnahmen ist eine postoperative ärztliche Nachsorge notwendig. So ist beispielsweise immer nach einer Magenbypassoperation und häufig nach einer Schlauchmagenoperation lebenslang eine Vitaminsubstitution von Vitamin B12 in Form einer dreimonatigen Spritze indiziert.

Die Lage eines Magenbandes sollte regelmäßig endoskopisch (durch eine Magenspiegelung) kontrolliert werden.

Zur langfristigen Gewichtsreduktion ist eine konsequente Ernährungsumstellung unter ärztlicher Aufsicht zwingend erforderlich.

Die Effektivität adipositaschirurgischer Maßnahmen ist für jedes Verfahren unterschiedlich, jedoch insgesamt durch eine Vielzahl von klinischen Studien belegt. Mit der Gewichtsreduktion bessern sich in der Regel auch die Begleiterkrankungen wie

- Bluthochdruck,

- Diabetes mellitus oder

- Fettstoffwechselstörungen wie z. B. ein erhöhter Cholesterinspiegel.