Da Symptome bei einer Schilddrüsenunterfunktion sehr unspezifisch sind, kann es vorkommen, dass die Erkrankung längere Zeit unerkannt bleibt. Die Diagnose erfolgt anhand einer labormedizinischen Untersuchung des Blutes.

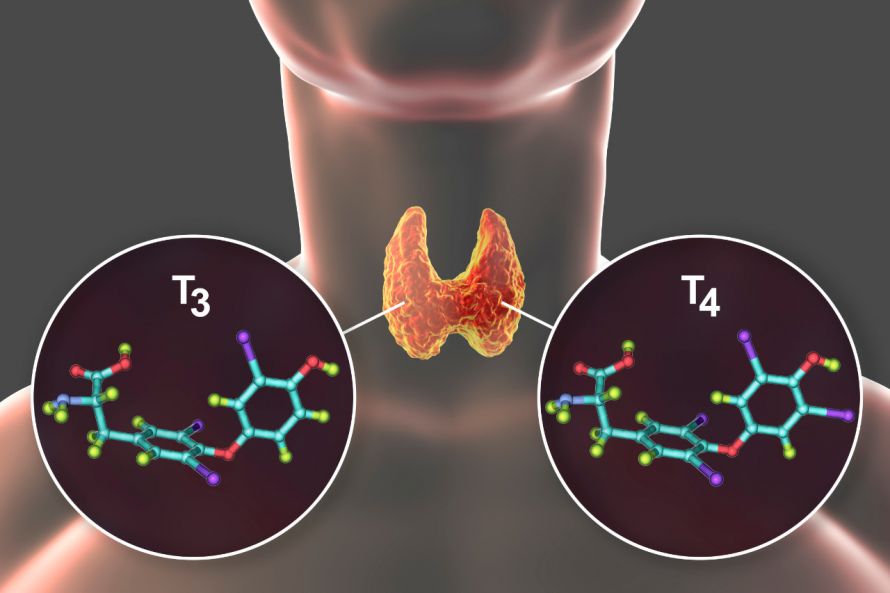

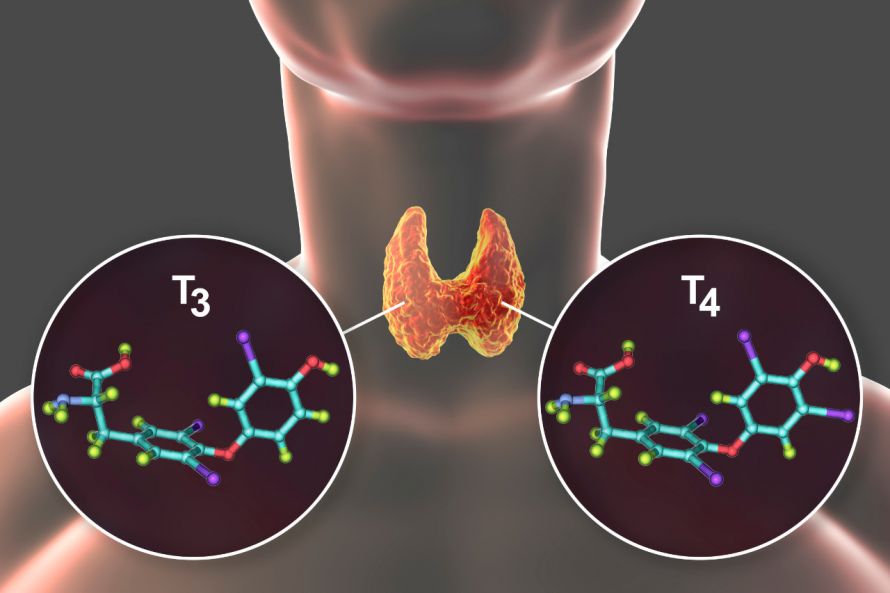

Die manifeste Hypothyreose ist durch den oben beschriebenen Mangel an Trijodthyronin und Thyroxin (üblicherweise abgekürzt als T3 und T4) gekennzeichnet.

Daneben existiert auch die sogenannte latente oder subklinische Hypothyreose. Hierbei gelingt es dem Körper noch, die Werte von T3 und T4 durch verstärkte Stimulation der Schilddrüse in den Normbereich hochzuregeln. Die latente Hypothyreose ist in der Regel symptomfrei, kann sich jedoch zu einer manifesten Hypothyreose entwickeln.

Schätzungen zufolge sind etwa fünf Prozent der Bevölkerung in Deutschland betroffen. Frauen sind dabei etwa fünf Mal häufiger betroffen als Männer.

Die Schilddrüse und die molkeulare Darstellung der T3- und T4-Hormone © Kateryna_Kon | AdobeStock

Eine Schilddrüsenunterfunktion kann angeboren oder erworben sein.

Angeborene Hypothyreosen bedürfen bereits im Säuglingsalter dringend der Behandlung. Ansonsten besteht die Gefahr erheblicher körperlicher und geistiger Entwicklungsstörungen.

Die erworbene primäre Hypothyreose ist die häufigste Form der Schilddrüsenunterfunktion. Hier liegt die Ursache des Hormonmangels direkt in der Schilddrüse.

Dagegen wird die sehr seltene sekundäre Hypothyreose durch krankhafte Prozesse in der Hirnanhangdrüse ausgelöst. Diese Störungen vermindern die Produktion des Steuerungshormons TSH. Die Schilddrüse selbst ist nicht beeinträchtigt, wird aber nicht ausreichend durch TSH stimuliert.

Mögliche Ursachen der primären Hypothyreose sind

Auch die Einnahme bestimmter Medikamente kann die Entwicklung einer primären Hypothyreose begünstigen. Dazu gehören:

Im Zusammenhang mit einer Hypothyreose treten meist eine größere Anzahl der folgenden Symptome auf:

- ständige Müdigkeit

- Antriebslosigkeit

- Depressionen

- Konzentrations- und Gedächtnisstörungen

- ständiges Frieren

- zu niedrige Körpertemperatur

- verlangsamter Herzschlag

- Ödeme (Schwellungen im Gesicht und an den Gliedmaßen durch Wassereinlagerung im Gewebe)

- Gelenkschmerzen

- Muskelschwäche

- Appetitlosigkeit, Verstopfung, Übelkeit

- auffällige Gewichtszunahme

- trockene, juckende Haut

- sogenanntes Myxödem – eine teigige Verdickung der Haut

- brüchige Nägel, Haarausfall

- Zyklusstörungen bei Frauen, Libidostörungen, reduzierte Fruchtbarkeit

Die Kombination von Symptomen aus mehreren Symptomgruppen weist auf eine Schilddrüsenunterfunktion hin. Falsche positive oder negative (Selbst-)Diagnosen sind jedoch leicht möglich. Klarheit schafft ein Bluttest.

Die Schilddrüsenunterfunktion kann, muss aber nicht von auffälligen Veränderungen der Schilddrüse begleitet sein:

- Vergrößerte Schilddrüse (Struma) – vor allem bei Jodmangel und angeborener Hypothyreose

- Verkleinerte Schilddrüse – bei Zerstörung der Schilddrüse, zum Beispiel durch autoimmune Entzündungsprozesse

Ständige Müdigkeit ist eins der Symptome, die bei Schilddrüsenunterfunktion auftreten können © pix4U | AdobeStock

Die Diagnose einer Hypothyreose wird anhand einer labormedizinischen Untersuchung des Blutes gestellt. Gemessen wird der Spiegel des sogenannten Thyreoidea-stimulierenden Hormons (TSH) sowie der Thyroxin-(T4-)Spiegel. Auch eine Bestimmung des Trijodthyronin-(T3-)Spiegels ist möglich, im Regelfall wird darauf jedoch verzichtet, da sie keine zusätzlichen Informationen erbringt.

Ausschlaggebend für die Diagnose insbesondere der häufigen primären Hypothyreose ist ein erhöhter TSH-Spiegel. Der erhöhte TSH-Spiegel stellt die erste Reaktion des Körpers auf die zu niedrige T3- und T4-Produktion dar.

Bei einer latenten Schilddrüsenunterfunktion kann die TSH-Erhöhung die T3- und T4-Werte noch in den Normbereich hochregeln. Dann werden erhöhte TSH-Werte und im (unteren) Normbereich liegende T3- und T4-Werte gemessen.

Charakteristisch für die manifeste Schilddrüsenunterfunktion sind zusätzlich zum erhöhten TSH-Wert subnormale T4-Spiegel. Gemessen wird meist das freie T4, abgekürzt fT4.

Die häufigste Ursache für eine Schilddrüsenunterfunktion ist die Erkrankung Hashimoto Thyreoiditis. Um sie nachzuweisen, werden meistens auch die Schilddrüsenantikörper bestimmt (MAK und TAK). Anders als beim Morbus Basedow ("TRAK"-Antikörper) wirken "MAK" und "TAK" nicht stimulierend. Sie zerstören stattdessen das Schilddrüsengewebe nach und nach, so dass eine Unterfunktion resultiert.

In der Regel erfolgt bei Schilddrüsenunterfunktion auch noch eine Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse.

Unabhängig von ihrer Ursache wird die manifeste Schilddrüsenunterfunktion mit Schilddrüsenhormonen behandelt. Als Wirkstoffe stehen Levothyroxin (L-Thyroxin) sowie Liothyronin, strukturidentisch mit dem natürlichen Trijodthyronin (T3), zur Verfügung.

Gewöhnlich erfolgt die Therapie mit L-Thyroxin. Um die individuell richtige Dosis zu finden und Nebenwirkungen gering zu halten, werden die Medikamente „eingeschlichen“: Zunächst wird eine niedrige Dosis verordnet. Nach frühestens vier Wochen wird der TSH-Wert kontrolliert und die Dosis eventuell erhöht.

Dieses Vorgehen wird wiederholt, bis sich die Beschwerden deutlich verbessert haben und der TSH-Spiegel im Normbereich liegt.

Kombinationspräparate gegen Schilddrüsenunterfunktion enthalten Kombinationen von Levothyroxin und Liothyronin (T3 und T4). Sie werden bei primär erworbener Hypothyreose nicht als Medikament der ersten Wahl verordnet. Kombinationen von T3 und T4 können jedoch manchen Patienten helfen, bei denen L-Thyroxin allein keine ausreichende Wirkung zeigt.

Die latente Schilddrüsenunterfunktion kann ebenfalls mit L-Thyroxin behandelt werden, sofern Beschwerden vorhanden sind.

Die Behandlung einer angeborenen oder erworbenen Schilddrüsenunterfunktion mit Schilddrüsenhormonen muss in der Regel lebenslang fortgesetzt werden. Die Hypothyreose ist nicht heilbar.

Bei richtiger und regelmäßiger Medikamenteneinnahme ist die Prognose jedoch günstig: Die meisten Betroffenen können ihr Leben ohne wesentliche Einschränkungen von Gesundheit und Lebensqualität weiterführen. Allerdings dürfen die Medikamente nicht selbständig und abrupt abgesetzt werden.

Um schwere Störungen des Hormongleichgewichts zu vermeiden, soll die Dosis nicht abrupt, sondern nur schrittweise verändert werden. Nach dem Beginn der Medikation beziehungsweise nach Änderungen der L-Thyroxin-Dosis benötigt der TSH-Wert mindestens vier Wochen. Erst dann erreicht er sein neues Gleichgewicht. Nach dieser Frist wird kontrolliert, ob der Wert nun im Normbereich liegt oder ob die Dosis angepasst werden muss.

Bei normalem TSH-Wert und Beschwerdefreiheit erfolgen zunächst halbjährliche, später jährliche Verlaufskontrollen.