Bei einer Fibromatose (ICD-Code: M72) handelt es sich um eine Wucherung von kollagenem Bindegewebe. Bindegewebe ist lockeres bis straffes Gewebe aus

- Zwischenzellmasse

- Fettgewebe und

- Kollagen

Auch die stützenden und schützenden Hüllen um Muskeln und Organe zählen dazu.

Fibromatosen können an den unterschiedlichsten Stellen des Körpers auftreten. Sie gehören wie Krebserkrankungen zu den neoplastischen Erkrankungen. Neoplastisch bedeutet, dass ungeordnete, eigenständige und überschießende Gewebeneubildungen auftreten.

Die Wucherung durch Fibromatose ist zwar gutartig, d.h. es sind keine bösartigen Krebszellen vorhanden. Bösartige Zellen können Metastasen bilden, die sich in weitere Organe ausbreiten. Auch Entartungen, d.h. eine Veränderung von gutartiger Wucherung zu bösartigem Tumor, ist nur sehr selten.

Eine Fibromatose wächst aber zum Teil sehr aggressiv und geschwürartig. Sie kann in das umliegende Gewebe einwachsen und dort wichtige Strukturen beschädigen. Betroffen sein können beispielsweise

In vielen Fällen sind Myofibroblasten an der Entstehung einer Fibromatose beteiligt. Myofibroblasten sind Zellen, die zwischen Muskelzellen (Myoblasten) und Zellen des Bindegewebes (Fibroblasten) eingeordnet werden.

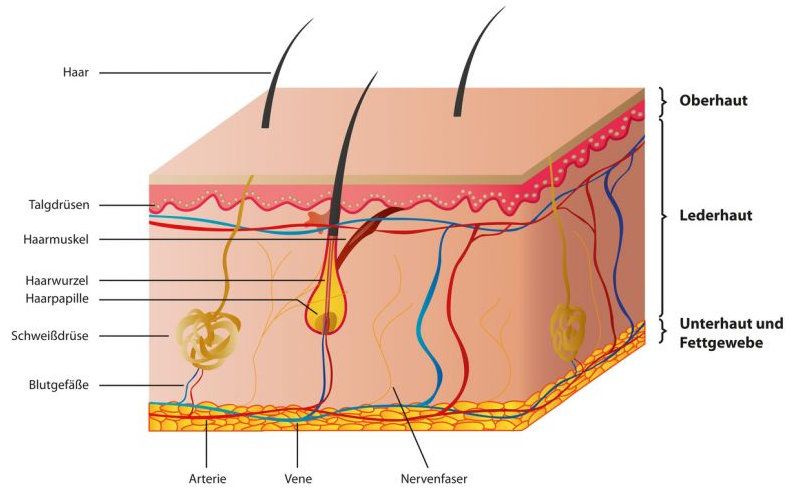

Aufbau der Haut in Schichten - das Bindewegebe befindet sich als Zwischengewebe in Leder- und Unterhaut © bilderzwerg / Fotolia

Es kommen verschiedene Ursachen für die Entwicklung einer Fibromatose in Frage. Mögliche Ursachen sind etwa Entzündungen oder Verletzungen. Das Bindegewebe versucht den örtlichen Gewebeschaden zu reparieren, bildet aber zu viele Zellen und es kommt zu Wucherungen.

In vielen Fällen gibt es jedoch keine eindeutige Erklärung für die Entstehung einer Fibromatose. Es gibt einige Fibromatosen, die angeboren sind, beziehungsweise vererbt werden können.

Unterschieden werden Fibromatosen grundsätzlich nach der Körperstelle, an der sie auftreten. So kann es sich beispielsweise um eine oberflächliche oder eine tiefe Fibromatose handeln. Es gibt eine Vielzahl an Fibromatosen, eine vollständige Abhandlung sämtlicher Unterformen ist im Rahmen dieses Textbeitrages nicht möglich und würde dessen Umfang sprengen. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass Bindegewebe an nahezu jeder Stelle des Körpers vorkommen kann und somit auch die Anzahl an Fibromatosen und unterschiedlichen Manifestationsformen außerordentlich groß ist.

Sind alle Fibromatosen von außen sichtbar?

Fibromatosen sind nur dann von außen sichtbar, wenn sie sich in den oberflächlichen Geweben gebildet haben. Hierzu gehört insbesondere die Haut, aber auch die direkt unter der Haut liegenden Schichten (Unterhaut) sowie Schleimhäute und Körperöffnungen. Fibromatosen, die sich in tieferliegenden Strukturen gebildet haben, sind nicht von außen sichtbar und werden nur durch entsprechende klinische Beschwerden und Symptome diagnostiziert.

Man unterteilt daher die Fibromatosen in oberflächliche und tiefe Manifestationsformen.

Was gehört zu den oberflächlichen Fibromatosen?

Zu den oberflächlichen Fibromatosen gehören folgende Krankheitsbilder:

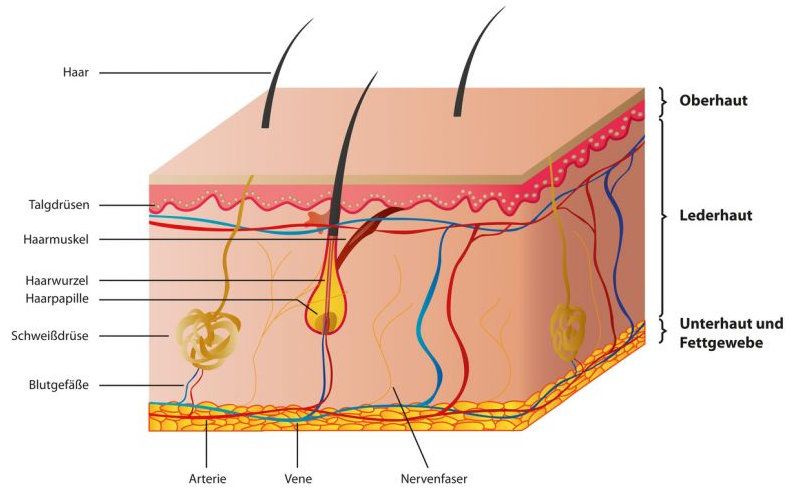

- Morbus Ledderhose (plantare Fibromatose der Fußsohle)

- Morbus Dupuytren (Fibromatose in der Hohlhand)

- Morbus Peyronie (Induratio penis plastica, Bindegewebserkrankung des Penis)

- Desmoid-Tumor (aggressive Fibromatose an den Hüllen = Faszien der Muskeln)

- Fibromatosis colli (kommt häufig bei Kleinkindern am Hals vor und kann einen Torticollis (Schiefhals) zur Folge haben)

- Noduläre Fasziitis (Knotenbildung der oberen Extremitäten)

- Jones-Syndrom (Fibromatose des Zahnfleisches)

Was gehört zu den tiefen Fibromatosen?

Zu den tiefen Fibromatosen zählen u.a. folgende Erkrankungen:

- Sklerosierende Mediastinitis (eine sich verhärtende Entzündung des Bindegewebes im Mittelfell des Brustraums)

- Sklerosierende Mesenteritis (Entzündung im Dünndarm, betroffen ist das von Fettgewebe durchzogene Bindegewebe)

- Morbus Ormond (retroperitoneale Fibromatose, eine bindegewebige Wucherung im hinteren Bauchraum und unterem Rückenbereich)

Morbus Ledderhose mit charakteristischem Knötchen an der Fußsohle © Farantsa | AdobeStock

Je nach Lokalisierung der Fibromatose treten verschiedene Symptome auf.

Oberflächliche Fibromatosen entwickeln sich häufig an der Unterseite der Füße oder in den Handflächen. Die Begleiterscheinungen lassen sich dann direkt spüren und oft auch sehen. Hauptsächlich treten

- ein Druck- oder Zuggefühl

- Schmerzen sowie

- Hautreizungen

auf. Es können auch kleine oder größere Knoten entstehen. Die Gewebeveränderung lässt sich nicht scharf vom umliegenden Gewebe abgrenzen, sind aber deutlich sichtbar.

Sehr häufig wird die sogenannte Noduläre Fasziitis diagnostiziert. Dies ist eine Form der oberflächliche Fibromatosen und äußert sich zumeist in der Bildung einzeln wachsender Knoten (= Noduli) im Bereich der Muskelhüllen (Faszien). Häufig kommt es hierbei zu kleinen, tumorähnlichen Knoten an der oberen Extremität.

Symptome bei tiefen Fibromatosen sind je nach Lage im Körper:

- Verdauungsprobleme bei Fibromatosen im Bauchraum

- Rückenschmerzen und Nierenschäden bei Fibromatosen unteren hinteren Bauchraum (Morbus Ormond).

- Atemnot bei Fibromatosen im Brustraum

Die Diagnose einer Fibromatose kann sich unter Umständen schwierig gestalten. Die Symptome können zum Teil auch auf andere Erkrankungen hinweisen, so dass bei auffälligen Hautbefunden dennoch weitere Untersuchungen notwendig sind.

Hierzu gehören neben der Blutuntersuchung auch die Untersuchung der verdächtigen Gewebestrukturen unter dem Mikroskop. Hierfür ist eine Gewebeprobe notwendig (Biopsie), wovon anschließend eine histologische Bestimmung der Wucherungen vorgenommen wird. Bei der Untersuchung wird die Struktur und Zusammensetzung des Gewebes beurteilt. So lässt sich meist nachweisen, ob es sich um eine Fibromatose handelt und welche Art dieser Erkrankung vorliegt.

Wenn auch hier der dringende Verdacht auf eine Fibromatose geäußert oder bestätigt wird, erfolgt im Anschluss die operative Entfernung der Gewebewucherung. Auch dieses entfernte Gewebe wird anschließend zur histologischen Untersuchung aufbereitet, in dem es in kleine Stücke und dünne Scheiben geschnitten wird. Die Spezialisten (Pathologen) stellen dann fest, ob es sich um einen gutartigen oder bösartigen Tumor handelt und welchen Malignitätsgrad die Wucherung hat.

Mit Malignität wird in der medizinischen Fachsprache die Bösartigkeit einer Erkrankung bezeichnet. Ein Befund mit höherem malignen Grad bedeutet, dass die Erkrankung ein größeres Potential besitzt, den Organismus zu zerstören.

Für den Patienten ist eine schnelle Behandlung daher unbedingt notwendig. Es können beispielsweise fibroblastisch-myofibroblastische Tumoren, aber auch maligne Geschwüre auftreten. Bei einem malignen Tumor spricht der Arzt jedoch nicht von einer Fibromatose, sondern je nach Befund von einem Fibrosarkom.

Werden bösartige Zellen entdeckt, sind in der Regel weitere Untersuchungen notwendig. Dabei werden das Blut und die Funktion der inneren Organe überprüft, auch um mögliche Vorerkrankungen erfassen. Mittels Bildgebung, etwa

muss fast ausnahmslos überprüft werden, ob sich die Wucherung ausgebreitet, also Metastasen gebildet hat.

Die Behandlung einer Fibromatose hängt davon ab, um welche Variante es sich handelt. In vielen Fällen kann die Bindegewebswucherung zunächst einmal beobachtet werden. Hierbei interessiert insbesondere, ob und wie schnell die Wucherung wächst, außerdem das Ausmaß an Schmerzen.

Eine operative Entfernung kann bei zunehmenden Schmerzen oder auch kosmetischen Gründen ratsam sein, ist bei rascher Größenzunahme unbedingt zu empfehlen. Das erkrankte Gewebe wird relativ großzügig ausgeschnitten, um es sicher und komplett zu entfernen.

Das erkrankte Gewebe muss vollständig beseitigt werden. Bleiben einzelne Zellen oder Schnittränder zurück, tritt die Erkrankung häufig erneut auf (Rezidiv).

Ist das Entfernen des gesamten erkrankten Gewebes nicht möglich, kann eine Strahlentherapie hilfreich sein. Die Strahlentherapie erfolgt lokal, also nur am Ort der Gewebewucherung, und hat zum Ziel, die erkrankten Zellen zu zerstören. Hierbei kann es allerdings, wie auch bei der operativen Entfernung, häufig zusätzlich zur Schädigung von gesundem Gewebe kommen. Dies ist dennoch oft notwendig, um ein Rezidiv zu vermeiden.