Der medizinische Ausdruck Analabszess besteht aus den Wörtern Anal und Abszess. Anal steht für „den Anus = Darmausgang betreffend“ und Abszess ist allgemein eine eitrige Entzündung, welche durch ins Gewebe eindringende und sich dort ausbreitende Bakterien entsteht. Meistens entwickelt sich ein Analabszess in den Drüsen der Schleimhaut des Analkanals.

Analabszesse sind im Allgemeinen sehr schmerzhaft und können beim Betroffenen Fieber sowie ein starkes Krankheitsgefühl auslösen. Verdächtig für einen Analabszess sind neben der ausgeprägten Schmerzsymptomatik zudem eine Rötung, Schwellung und eitriges Sekret. Eiter (medizinisch Pus genannt) ist eine gelblich-rahmige Flüssigkeit, die mitunter stark unangenehm riecht.

Ein Analabszess und eine Analfistel sind ähnliche Erkrankungen, die sich allerdings in manchen Details voneinander unterscheiden.

Eine Analfistel entsteht meistens als Folge eines Analabszesses, nämlich dann, wenn der Druck durch den Eiter so groß wird, dass er sich einen Weg nach außen sucht. Auf diese Weise entstehen neue Gänge im Gewebe, die entweder im Enddarm (Analkanal) oder oft auch an der Hautoberfläche münden. Aufgrund der Öffnung der Fistel treten nun Sekrete, Eiter und manchmal Kot aus. Das verursacht in vielen Fällen Hautirritationen und Juckreiz.

Diese Mischung aus Eiter, Sekret und Kot ist oftmals auch in der Unterwäsche zu erkennen.

Nach der Bildung einer Analfistel lindern sich aufgrund der Druckentlastung die Beschwerden für den Betroffenen.

Ein Analabszess ist die akute (= plötzlich auftretende), eine Analfistel die chronische (= über längere Zeit entstehende) Form derselben Erkrankung.

Vor allem beim Sitzen oder Laufen treten mäßige bis starke Druckschmerzen im Abszessbereich auf. Viele Betroffene leiden an teilweise sehr starke Schmerzen beim Stuhlgang. Schmerzen können ebenfalls entstehen, wenn Druck auf die entstandene Schwellung ausgeübt wird.

Aufgrund der Entzündung ist die Haut im Afterbereich angeschwollen und gerötet. Manche Patienten leiden außerdem unter Fieber und einer Verschlechterung des Allgemeinzustands.

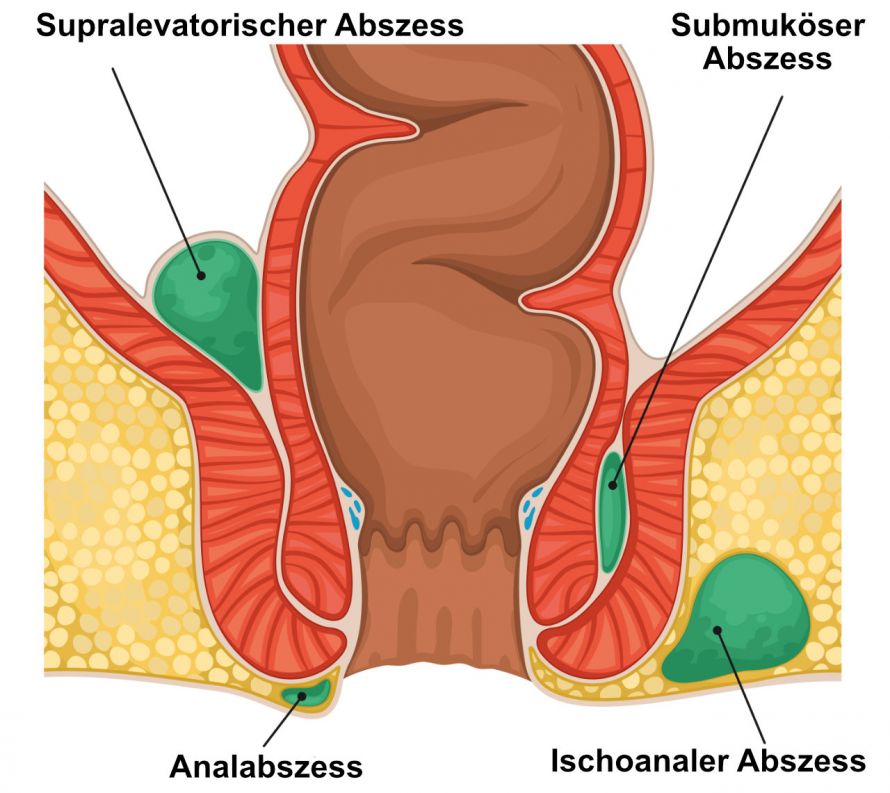

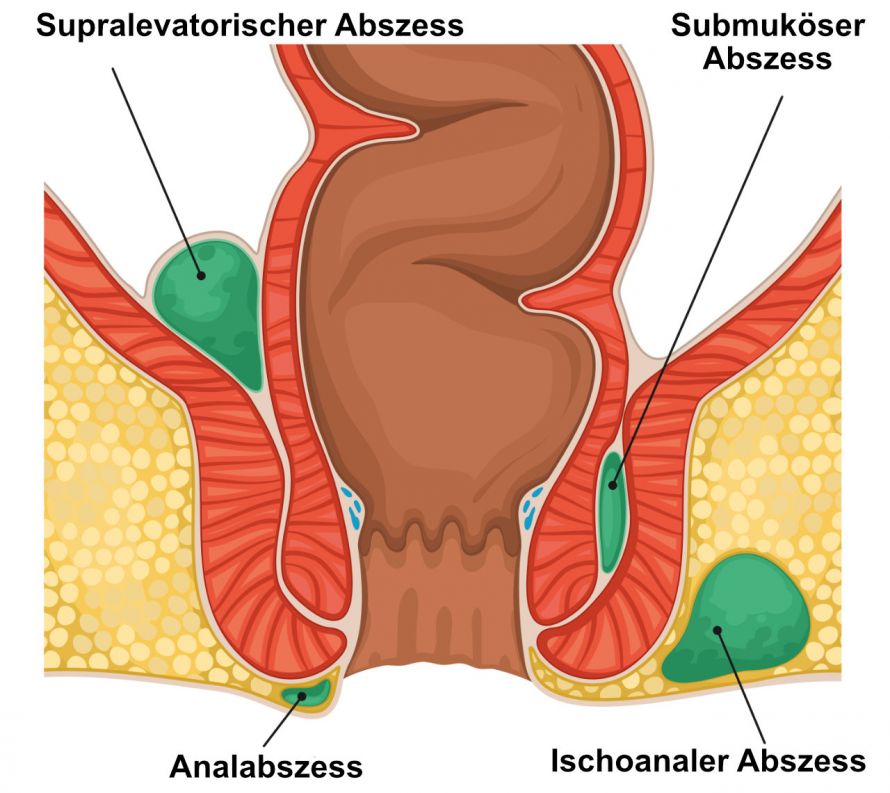

Verschiedene Bereiche, an denen sich Analabszesse bilden können © nmfotograf | AdobeStock

Ein Analabszess wird in der Regel per Blickdiagnose festgestellt. Mediziner, insbesondere Chirurgen und Spezialisten für Erkrankungen des Enddarms (Proktologen), benötigen aufgrund ihrer Erfahrung meist keine weiteren Untersuchungen, um die Diagnose eines Analabszesses zu stellen. Dies gilt insbesondere für Abszesse, die im äußeren Analbereich liegen.

Innenliegende Abszesse und Fisteln können ebenfalls meist bereits durch die alleinige Inspektion (medizinischer Ausdruck für Anschauen) vermutet werden. Für die Diagnosesicherung sind allerdings weitere Untersuchungen nötig und hilfreich. Hierzu gehören das Austasten des Analkanals, was teilweise schmerzhaft sein kann und einer Betäubung bedarf.

Weitere Untersuchungsmethoden sind die Spiegelung des Afterkanals mittels Rektoskopie, bei der über ein rohrförmiges Gerät mit Videofunktion (Rektoskop/Proktoskop) die Schleimhaut begutachtet und im Bedarfsfall auch Gewebeproben und -abstriche entnommen werden können. Hiermit können Bakterien nachgewiesen und bösartige Erkrankungen (Tumore) ausgeschlossen werden. Eine Rektoskopie kann bei einem schmerzhaften Analabszess allerdings nicht ohne Narkose erfolgen und ist sozusagen ein kleiner operativer Eingriff. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn direkt bei der Rektoskopie und Darstellung des Abszesses eine Entlastung des Eiters erfolgt und die Fistel gespalten wird.

In der Regel besteht die Therapie darin, die Eiterhöhle zu öffnen und einen großzügigen Abfluss zu schaffen. Hierdurch lässt sich ein rasches Abklingen der Beschwerden erreichen.

Je nach Ausprägung kommen für die Behandlung von einem Analabszess grundsätzlich drei verschiedene Möglichkeiten infrage:

- Kleinere Analabszesse lassen sich mit teerhaltigen Salben behandeln. Diese werden auf die betroffene Region aufgetragen und ziehen den Eiter aus der Wunde.

- Größere Analabszesse können mithilfe einer Punktion behandelt werden. Hierzu werden sterile Kanülen oder Nadeln verwendet. Der eitrige Inhalt wird entfernt und der Analabszess schrumpft. Das Risiko auf eine neue Bildung an derselben oder einer benachbarten Stelle ist jedoch hoch.

- Bei großen Analabszessen, die mit schweren Symptomen einhergehen, ist meist ein operativer Eingriff nötig. Hierbei wird die Abszesshöhle eröffnet, der Eiter entlastet und der Fistelgang gespalten. Es entsteht hierdurch eine größere Wundfläche als bei der alleinigen Punktion. Dennoch klingen die Schmerzen meist schnell ab, da der Eiter abfließen kann und die Krankheitserreger (Bakterien) bekämpft werden.

Zunächst erfolgt eine lokale Betäubung, oder der gesamte Eingriff wird unter Vollnarkose durchgeführt. Letztere Narkoseform ist häufig notwendig, da es sich bei der Analregion um eine äußerst schmerzempfindliche Körperregion handelt.

Bei der Operation wird zunächst die Oberhaut durchtrennt, das darunter befindliche Gewebe gespalten und die Abszesshöhle eröffnet. Bereits hierbei kann ein Großteil des eitrigen Sekrets abfließen. Falls notwendig, wird anschließend der restliche Eiter noch über eine Drainage abgeleitet.

Vorteil dieser Methode ist, dass die für den Abszess verantwortlichen bakteriellen Erreger direkt entfernt werden. Es kommt zu keiner selbstständigen Entleerung nach innen und die Erreger können den umliegenden Bereich nicht mehr infizieren. Somit lässt sich das Risiko für einen Übertritt der Bakterien in den Blutkreislauf und eine damit einhergehende Blutvergiftung minimieren.

Nach der Ableitung des Sekretes wird die Abszesshöhle gesäubert, gespült und noch verbliebenes entzündete Gewebe entfernt.

Bei besonders großen Analabszessen besteht das Risiko für eine Neubildung von eitrigem Sekret, insbesondere wenn die Abszesshöhle nicht ausreichend eröffnet wurde und sich darunter wieder eitriges Sekret ansammeln kann. In solchen Fällen kann eine weitere Operation notwendig werden.

Die Wunde wird im Anschluss an die Operation in der Regel nicht vernäht. Die Wunde heilt von innen nach außen, was auch als offene Wundheilung bezeichnet wird. Durch diese Maßnahme können sich bakterielle Erreger und verbleibende Flüssigkeit nicht erneut einkapseln. Diese offene Wundheilung dauert allerdings länger als die primäre Wundheilung, bei der die Wundränder direkt vernäht werden.

Innerhalb der ersten Tage nach dem Eingriff muss die Wunde regelmäßig, im Idealfall täglich, gespült und gesäubert werden. Daher sollte mindestens einmal täglich ein Verbandswechsel durchgeführt werden. Bei stark sezernierenden Wunden müssen die Verbände häufig mehrmals täglich gewechselt werden. Dies erfolgt im Krankenhaus bei der Visite durch behandelnde Ärzte und Pflegekräfte.

Wichtig hierbei ist auch, dass der Patient angeleitet wird, die Wunde selbst zu versorgen. Nach dem stationären Aufenthalt sollten Patienten in der Lage sein, selbstständig und ohne Unterstützung eine konsequente Wundtoilette durchzuführen. Dies ist meist bis zum Abschluss der Wundheilung notwendig und dauert meist 3 bis 6 Wochen.

Sitzbäder können nach erfolgter Operation einen positiven Einfluss auf den Heilungsverlauf haben und die Heilung beschleunigen.

Der Patient sollte die äußere Wunde regelmäßig ausduschen, solange sie offen ist. Zusätzlich wird sie bei den Nachuntersuchungen ausgetastet, damit eine zu frühe Verklebung verhindert werden kann. Abgedeckt wird die Wunde mit Vorlagen oder Kompressen.

In der Regel sind die postoperativen Schmerzen nur sehr gering. Je nach individueller Empfindlichkeit können leichte Schmerzmittel die Beschwerden nach der Operation lindern. Bei fester Stuhlkonsistenz können Patienten ein leichtes Abführmittel einnehmen, um die Wundheilung durch harten Stuhlgang (Verstopfung) nicht zu gefährden.

Die Patienten müssen nach der OP keine besondere Diät einhalten. Ratsam ist es jedoch, in den ersten Wochen nach der Operation auf einen übermäßigen Verzehr von Fleisch und Ballaststoffen zu verzichten. Das ermöglicht die Bildung einer weichen Stuhlkonsistenz.