Empfohlene Leberzirrhose-Spezialisten

Kurzübersicht:

- Was ist Leberzirrhose? Bei dieser Erkrankung schrumpft das Lebergewebe und es bildet sich knotiges, vernarbtes Bindegewebe, wodurch die Leber ihre Aufgaben nicht mehr voll erfüllen kann.

- Ursachen: Chronischer Alkoholmissbrauch und Hepatitis, sowie Vorerkrankungen wie Fettleber, Diabetes, Morbus Wilson oder eine autoimmune Hepatitis.

- Risikofaktoren: Bestimmte Tropenkrankheiten, bestimmte Stoffwechselerkrankungen, Herzinsuffizienz, Medikamente, Giftstoffe.

- Symptome: Je nach Stadium zeigen sich verschiedene Beschwerden, darunter Schläfrigkeit, Juckreiz, Appetitlosigkeit, Übelkeit. Später Gelbfärbung der Haut, Mundgeruch, Neigung zu Blutergüssen und weitere.

- Diagnose: Durch eine körperliche Untersuchung kann der Arzt schon Verdacht schöpfen. Eine Blutuntersuchung und ein Ultraschallbild helfen bei der Sicherung der Diagnose. Sicherheit besteht nach einer Biopsie.

- Behandlung: Die Vorerkrankungen müssen fachgerecht therapiert werden, nur so lässt sich ein Fortschreiten der Erkrankung aufhalten. Gleichzeitig zur Ursache werden auch die Symptome behandelt. Dementsprechend gibt es keinen einzelnen goldenen Therapieweg.

Artikelübersicht

Was ist eine Leberzirrhose?

Die Leber hat im Körper viele lebenswichtige Funktionen. Ihre Hauptaufgabe ist es, den Körper zu entgiften. So baut sie beispielsweise Alkohol, Nikotin und Medikamentenrückstände ab. Außerdem entfernt sie abgestorbene Zellen und Krankheitserreger aus dem Blutkreislauf.

Das Organ stellt

- Hormone,

- Proteine,

- Gallenflüssigkeit und

- Cholesterin

her und speichert Vitamine und Zucker. Außerdem ist sie am Fett-, Zucker- und Eiweißstoffwechsel beteiligt.

Bei einer Leberzirrhose kann die Leber diese Aufgaben nicht mehr erfüllen.

Erkennt der Mediziner die Leberzirrhose nicht rechtzeitig, verringert sich die Lebenserwartung des Patienten drastisch. Unbehandelt führt sie immer zum Tod durch akutes Leberversagen.

Zirka 250 von 100.000 Menschen erkranken jährlich neu an einer Leberzirrhose. Die Dunkelziffer ist jedoch nach Einschätzung von Gesundheitsexperten wesentlich höher.

Daher sollte jeder Patient in regelmäßigen Abständen seine Leber von einem Facharzt, in der Regel einem Gastroenterologen oder Hepatologen, überprüfen lassen. Dazu gehört auch ein Test der Leberwerte.

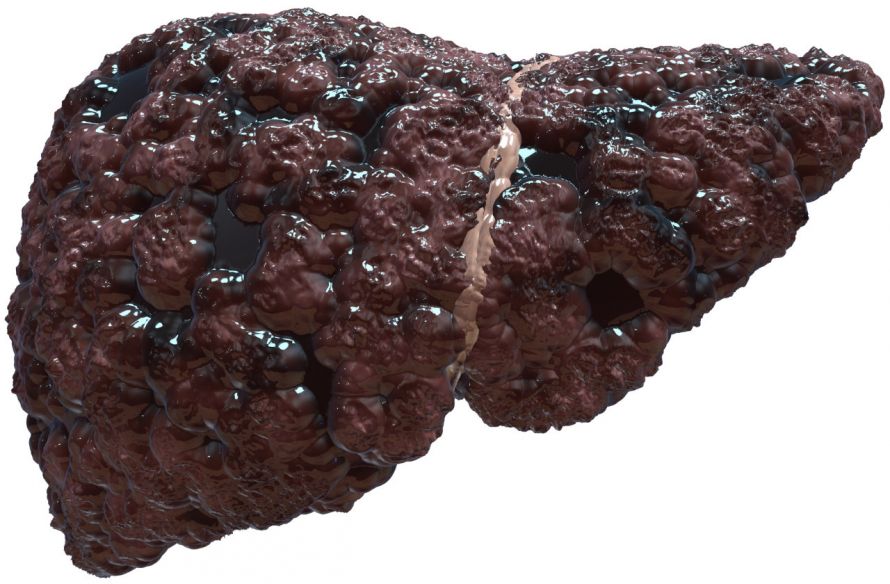

Darstellung einer Leber mit Leberzirrhose © SciePro | AdobeStock

Wie entsteht eine Leberzirrhose?

Zu den wesentlichen Leberzirrhose-Ursachen gehören

- chronischer Alkoholmissbrauch oder

- eine chronische Leberentzündung, die durch Viren ausgelöst wird (Virus-Hepatitis B, C, D).

Auch eine Fettleberentzündung – häufig mit zeitgleichem Auftreten

- eines Diabetes,

- der seltenen Kupfer-Speicherkrankheit Morbus Wilson oder

- einer sogenannte autoimmunen Hepatitis

können zum Entstehen einer Leberzirrhose führen. Das ist jedoch deutlich seltener der Fall.

Bei einer Leberzirrhose werden funktionsfähige Leberzellen in nicht vom Organismus nutzbares vernarbtes Bindegewebe umgewandelt. Dieses Narbengewebe verschlechtert die Funktionalität des Organs wesentlich. Schließlich kann die Leber ihrer Aufgabe als zentrales Speicherorgan nicht mehr nachkommen.

Alkoholbedingte Leberzirrhose

Langjähriger Alkoholmissbrauch führt zur Speicherung von Giftstoffen in der Leber. Das Organ verfettet, da es im Laufe der Jahre viel Fett speichert.

In diesem Stadium ist der Patient - wenn er aufhört, Alkohol zu konsumieren - noch gut therapierbar. Die krankhaften Gewebe-Veränderungen sind noch aufzuhalten.

Geschieht das nicht, sterben die verfetteten Leberzellen ab und schrumpfen, das heißt, sie bilden narbiges Gewebe. Es kommt zur Leberfibrose.

In diesem Stadium der äthyl-toxischen alkoholbedingten Leberzirrhose schreitet die Erkrankung unaufhaltsam voran.

Frauen vertragen grundsätzlich weniger Alkohol als Männer. Sie haben daher ein höheres Risiko, an einer Leberzirrhose zu erkranken als Männer, wenn sie täglich dieselbe Menge Alkohol konsumieren.

Virushepatitis

Eine mit dem Hepatitisvirus des Types B, C oder D infizierte Leber kann ebenfalls zur Leberzirrhose führen. Ein generell höheres Risiko, an ihr zu erkranken, haben Personen,

- die einen medizinischen Beruf ausüben,

- sich häufig im Ausland aufhalten oder

- deren Partner an einer entsprechenden Leberentzündung erkrankt ist.

Weitere Ursachen für Leberzirrhosen

- eine Autoimmunhepatitis (die Leberentzündung wird durch eine zu starke Reaktion des Immunsystems verursacht)

- bestimmte Tropenkrankheiten

- bestimmte Stoffwechselerkrankungen wie die Muskoviszidose

- eine Herzinsuffizienz

- Medikamente

- Giftstoffe

Symptome und Verlauf der Leberzirrhose

Die Leberzirrhose zeigt sich im Anfangsstadium entsprechend der ihr zugrundeliegenden Erkrankung mit unspezifischen Symptomen. Sie verläuft in mehreren Stadien (Child 1-3). Im Endstadium ist die Lebenserwartung nur noch gering.

Anzeichen für eine Leberzirrhose sind:

- Schläfrigkeit

- Juckreiz (Pruritus)

- Appetitlosigkeit

- Übelkeit

- Verwirrtheit

- Gewichtsabnahme

- Verstopfung

- Blähungen

- Völlegefühl im Oberbauch

- Gelbfärbung der Haut und des Augapfels

- Mundgeruch

- Neigung zu Blutergüssen

- langsamere Blutgerinnung

- erhöhte Infektanfälligkeit

- Milchglas-Fingernägel (milchig verfärbt)

- bei Frauen: unregelmäßige Monatsblutung

- bei Männern: Potenzstörungen

- Bauchwassersucht (Aszites): Der Unterbauch nimmt stark an Umfang zu, da vermehrt Flüssigkeit aus den Blutgefäßen in den Bauchraum austritt

- hepatische Enzephalopathie (Gehirnerkrankung, die Folge der nur unzureichend abgebauten Giftstoffe ist)

- Ösophagusvarizen (Krampfadern in der Speiseröhre, die leicht platzen können)

- Leberzellkrebs (HCC)

- hepatisches Koma

Diagnose der Leberzirrhose

Im Rahmen der körperlichen Untersuchung tastet der untersuchende Mediziner Milz und Leber des Patienten auf mögliche Größenveränderungen ab. Er klopft ihm auf den Bauch, um festzustellen, ob sich bereits Wasser im Bauchraum angesammelt hat.

Dann überprüft er die Haut auf sogenannte Leberhautzeichen: Dazu gehören beispielsweise Spider naevi. Das sind deutlich sichtbare spinnenartige Vergrößerungen von Kapillargefäßen unter der Hautoberfläche. Sie treten meist im Gesicht oder oberhalb der Brust auf. Außerdem hat der Patient eine Gelb-Färbung der Haut und gerötete Handinnenflächen und Fußsohlen.

Lage der Leber im menschlichen Körper © yodiyim | Adobe Stock

Ein deutlicher Hinweis auf eine Leberzirrhose sind auch ein Bluttest mit

- erhöhten Albumin und Cholinesterase-Werten und

- zu niedrigem Gerinnungsfaktor II, VII, IX und X (Quick-Test).

Außerdem bewirkt die Leberzirrhose erhöhte Leberenzym-Werte.

Mithilfe bildgebender Verfahren wie der Ultraschall-Diagnostik stellt der Untersucher fest, wie groß die Leber des Patienten und in welchem Zustand sie ist. Das Fortschreiten der Erkrankung misst er im Ultraschall-Fibroscan. Damit lässt sich der Grad des Gewebeumbaus bestimmen.

Die Computertomografie oder Magnetresonanztomographie (MRT) kommt in einigen Fällen ergänzend zum Einsatz.

Endgültige Gewissheit hat der Patient jedoch erst dann, wenn das Ergebnis der Biopsie vorliegt. Dabei handelt es sich um die Untersuchung einer aus der Leber entnommenen Gewebeprobe.

Wie behandelt man eine Leberzirrhose?

Die Leberzirrhose lässt sich nur dann aufhalten, wenn die auslösende Erkrankung optimal behandelt wird. Eine Therapie ist besonders gut möglich, wenn sich die Erkrankung noch in einem frühen Stadium ihrer Entwicklung befindet. Allerdings kann das geschädigte Organ bereits zerstörte Leberzellen nicht wieder regenerieren.

Die Therapie der Leberzirrhose erfolgt kausal (entsprechend den Ursachen) und zugleich symptomatisch (an den Anzeichen orientiert). Je erfolgreicher man die Grunderkrankung behandelt, desto höher ist die Lebenserwartung des Leberkranken. Außerdem richtet sich die ihm noch verbleibende Lebenszeit danach, wie weit fortgeschritten die zugrundeliegende Erkrankung ist.

Als Erstes muss der Patient sämtliche Ursachen meiden. Alkoholabhängige machen einen Entzug, Raucher hören auf zu rauchen, um die Leber nicht noch mehr zu schädigen. Die Einnahme leberbeeinträchtigender Medikamente ist gegebenenfalls zu reduzieren.

Die die Leberzirrhose verursachende Erkrankung muss ebenfalls fachgerecht therapiert werden. In späteren Leberzirrhose-Stadien kommt oft nur noch eine Lebertransplantation infrage. Das gilt allerdings nicht für alkoholabhängige Patienten.

Außerdem erfordern die Symptome der Leberzirrhose eine entsprechende Behandlung. Die Bauchwassersucht behandelt man mit Medikamenten und einer Bauch-Punktion, die Virushepatitis mit antiviralen Medikamenten.

Hat der Patient eine Autoimmun-Hepatitis, verabreicht der Mediziner Mittel, die das Abwehrsystem dämpfen. Bei zu niedrigen Quick-Werten reduziert man das erhöhte Blutungsrisiko durch Vitamin K-Gaben.

Patienten, die an einer Schrumpfleber leiden, müssen noch zusätzlich eine Leber-Diät einhalten. Sie enthält eine große Menge Proteine und andere wichtige Nährstoffe: Die Betroffenen nehmen täglich etwa 1,5 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht zu sich - es sei denn, sie leiden an einer hepatischen Enzephalopathie.