Bei der hypertrophen obstruktiven Kardiomyopathie (HOCM) handelt es sich um eine Erkrankung des Herzmuskels. Das Hauptmerkmal der HOCM ist eine Verdickung in der Wand der linken Herzkammer. Die Erkrankung ist nicht heilbar und geht gelegentlich mit lebensbedrohlichen Symptomen einher. Durch eine geeignete Therapie können Betroffene jedoch ein weitgehend beschwerdefreies Leben führen. Hier finden Sie weiterführende Informationen sowie ausgewählte HOCM-Spezialisten.

Empfohlene HOCM-Spezialisten

Kurzübersicht:

- Was ist HOCM? Eine Erkrankung des Herzmuskels, wodurch die Wand der linken Herzkammer verdickt. Dies kann zu Komplikationen wie Herzrhythmusstörungen und Herzschwäche führen.

- Symptome: Die Beschwerden hängen von Grad und Schwere der Erkrankung ab. Sie ähneln grundsätzlich denen einer Herzinsuffizienz. Typische Symptome sind: Druckgefühl in der Brust, Atemnot, Leistungsminderung und Herzrhythmusstörungen.

- Ursache: Eine genetische Veranlagung ist häufig Grund für eine HOCM. Die Erkrankung ist also angeboren.

- Diagnose: Nach dem Abhören der Herzgeräusche sichern eine Echokardiographie, ein EKG und ein Herzkatheter die Diagnose.

- Behandlung: Heilung ist nicht möglich. Medikamente und ggf. operative und interventionelle Verfahren können die Symptome lindern.

- Kinder: Eine Gendiagnostik kann zeigen, ob ein Kind die genetische Veranlagung für eine HOCM hat. Kinder mit HOCM dürfen keinen Leistungssport ausüben, da das Risiko eines plötzlichen Herztodes besteht.

- Prognose: Bleibt die Erkrankung ohne Behandlung, kann sie im schlimmsten Fall zum plötzlichen Herztod führen. Bei entsprechender Therapie und Überwachung ist ein nahezu normales Leben möglich.

Artikelübersicht

Was ist die hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie (HOCM)?

Die HOCM ist eine Erkrankung des Herzmuskels. Sie gehört neben der hypertrophen nicht obstruktiven Kardiomyopathie (HNCM) zu den hypertrophen Kardiomyopathien (HCM). Mit einem Anteil von etwa 70 % kommt die obstruktive Form deutlich häufiger vor als die nicht obstruktive Form.

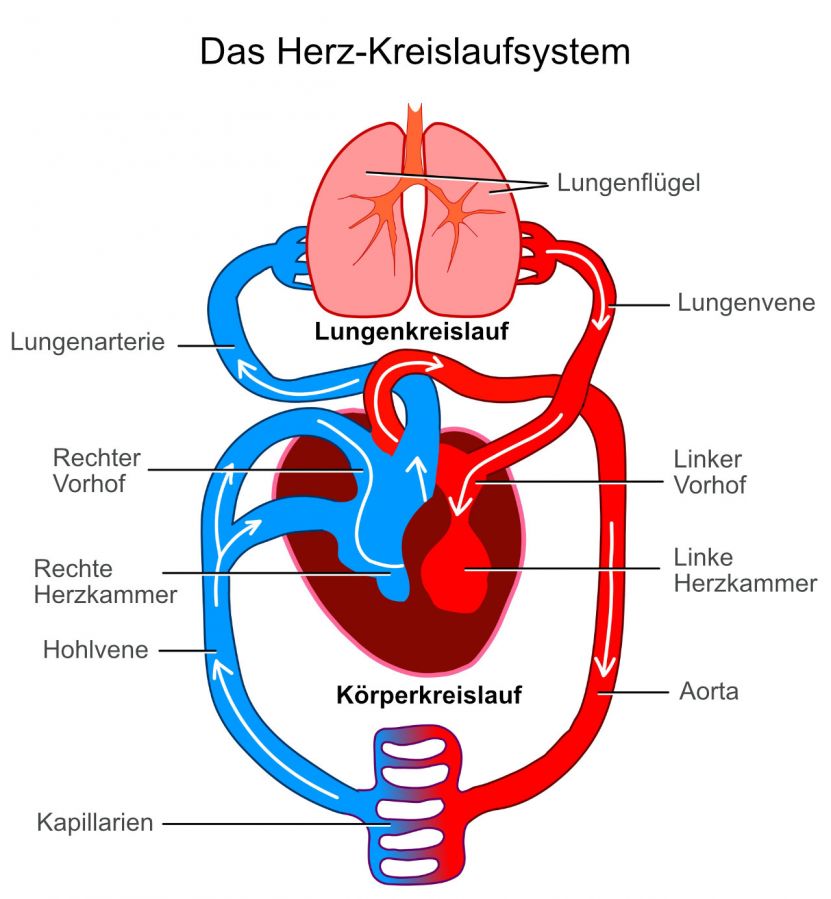

Bei der HOCM kommt es im Bereich des Auswurftrakts in der linken Herzkammer (Ventrikel) zu einer Einengung (Obstruktion). Von hier gelangt das Blut aus der Herzkammer durch die Aortenklappe in die Hauptschlagader (Aorta) und damit in den Körper.

Ursache für die Obstruktion können

- eine Vergrößerung und Vorwölbung des Septums (Herzzwischenwand) in die linke Herzkammer sowie

- eine pathologische (krankhafte) Bewegung der Mitralklappe (Herzklappe zwischen linkem Vorhof und linker Herzkammer)

sein.

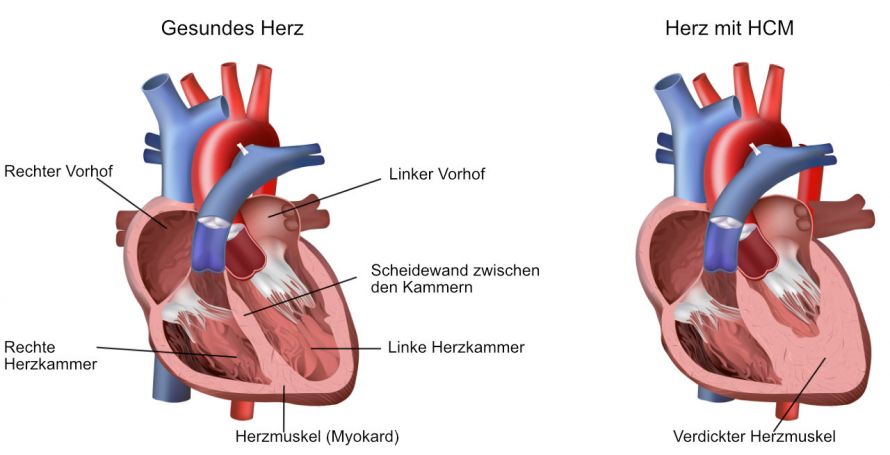

Bei der HCM ist meist die Herzwand des linken Ventrikels (Herzkammer), gelegentlich auch des rechten Ventrikels vergrößert.

Bei der obstruktiven Form ist das Septum (Herzzwischenwand) ebenfalls vergrößert (so genannte Septumhypertrophie). Das Septum wölbt sich dann in den linken Ventrikel vor.

Darüber hinaus kann auch die Mitralklappe betroffen sein. Ein Sog zieht die Mitralklappe aufgrund der Verengung weiter in die Herzkammer. Dadurch entsteht eine Fehlfunktion der Mitralklappe (so genannte Mitralklappeninsuffizienz, kurz auch Mitralinsuffizienz genannt).

Vergleich eines gesunden Herzens mit einem Herzen, das von einer HCM betroffen ist © peterjunaidy | AdobeStock

Welche Symptome treten bei einer HOCM auf?

Grad und Schwere der Beschwerden hängen von der Schwere der Erkrankung ab. Grundsätzlich ist das Herz nicht in der Lage, ausreichend Blut in den Kreislauf zu pumpen. Die Symptome orientieren sich daher häufig an den typischen Beschwerden einer chronischen Herzschwäche (Herzinsuffizienz).

Schließt die Mitralklappe nicht mehr richtig, kann Blut zurück in den Lungenkreislauf gedrückt werden. Dies äußert sich zum Beispiel in

- rascher Ermüdbarkeit,

- Leistungsminderung und

- Atemnot bei Belastung.

Wenn bereits eine Funktionsstörung des linken Vorhofs vorliegt, kann es zu Vorhofflimmern kommen. Betroffene können unter Umständen aber auch beschwerdefrei sein, oder ihre Beschwerden treten erst bei körperlicher Belastung auf. Das kann der Fall sein, wenn die Septumhypertrophie nur gering ausgeprägt sowie der Vorhof und die Mitralklappe nicht betroffen sind.

Auch Angina pectoris (Brustenge) und Flüssigkeitsansammlungen in den Beinen und der Lunge können auftreten. Wird das Gehirn nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt, können Schwindel und Synkopen (Bewusstseinsverlust) auftreten.

Menschen mit HOCM fühlen sich häufig müde und weniger leistungsfähig als andere Menschen © leszekglasner | AdobeStock

Eine HOCM führt zu einer Verdickung der Herzmuskeln. Aus diesem Grund benötigen diese mehr Sauerstoff als ein gesundes Herz. Gleichzeitig ist die Leistung des Herzens eingeschränkt, was wiederum zu einer Sauerstoff-Unterversorgung des Herzmuskels führt.

Dieses Ungleichgewicht kann zu Enge- und Druckgefühlen in der Brust (Angina pectoris) der Betroffenen führen. Diese Brustschmerzen können sich sowohl bei Belastung als auch in Ruhe bemerkbar machen.

Dieses Schema zeigt den großen und kleinen Kreislauf. Es verdeutlicht das Problem der Sauerstoffunterversorgung bei einer HOCM © LuckySoul | AdobeStock

Zusätzlich können Herzrhythmusstörungen auftreten. Diese beschreiben Betroffene manchmal als Herzstolpern. In Kombination mit der allgemeinen Herzschwäche können sie zu Ohnmachtsanfällen oder Schwindelgefühlen führen.

Was sind die Ursachen einer HOCM?

Genetische Faktoren zählen zu den hauptsächlichen Ursachen für eine hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie. Die meisten Fälle lassen sich durch Fehler in der Erbsubstanz erklären. Diese führen zu Störungen bei der Bildung spezieller Eiweiße, die beim Aufbau bestimmter Muskeleinheiten erforderlich sind.

Entsprechende Gendefekte können Betroffene direkt an ihre Nachkommen weitergeben. Aus diesem Grund tritt eine HOCM oftmals familiär gehäuft auf. Die Krankheit kann sich jedoch bei jedem Nachkommen verschieden ausprägen.

Untersuchung und Diagnose einer HOCM

Während des Patientengesprächs erfragt der Arzt zunächst die Beschwerden und die Krankengeschichte des Patienten. Sollte der Verdacht auf eine HOCM bestehen, ist auch die Familien-Krankengeschichte des Patienten relevant. Sollte die Erkrankung bereits innerhalb der Familie aufgetreten sein, ist auch das Erkrankungsrisiko für weitere Familienmitglieder erhöht. Das Risiko ist desto höher, je enger der Verwandtschaftsgrad ist.

Bei der körperlichen Untersuchung achtet der Arzt auf Symptome einer Herzrhythmusstörung sowie einer Herzschwäche. Er hört auch das Herz ab, da ein Strömungsgeräusch für eine hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie typisch ist. Häufig verstärkt sich dieses Geräusch bei körperlicher Anstrengung zusätzlich.

Um die Diagnose zu sichern, stehen dem Arzt spezielle Untersuchungsmethoden zur Verfügung:

Der Ultraschall des Herzens (Echokardiographie, auch Herzecho genannt) ist eine strahlungsfreien und risikolose Ultraschalluntersuchung. Dabei werden in hoher Frequenz Wellen ausgesendet, durch die die Strukturen des Herzens sichtbar werden. Der Arzt kann so eine verdickte Herzwand oder einen verdickten Herzmuskel erkennen.

Ein Elektrokardiogramm (EKG) misst die elektrische Aktivität des Herzens und zeichnet sie auf. Für ein vollständiges Bild wird

- ein EKG des Herzens "in Ruhe", also ohne Belastung erstellt,

- ein Langzeit-EKG mittels tragbarem Gerät über 24 oder sogar 48 Stunden sowie

- ein Belastungs-EKG, für das der Patient auf einem Ergometer sitzt.

In der EKG-Verlaufskurze zeigt sich bei HOCM-Patienten eine spezielle Rhythmusstörung oder eine dauerhaft erhöhte Herzfrequenz.

Mittels Herzkatheter-Untersuchung wird ein dünner Schlauch in das Herz eingeschoben. Durch diesen Schlauch können Instrumente zur Untersuchung und zur Behandlung eingeführt werden. Damit kann der Arzt die Herzkranzgefäße beurteilen und zusätzlich Gewebeproben aus dem Herzmuskel gewinnen. Im Anschluss untersucht er das Gewebe unter dem Mikroskop, sodass er eine sichere Diagnose treffen kann.

Eine MRT (Magnetresonanztomographie) erstellt mittels Magnetfeld hochauflösende Bilder des Herzens. Die Untersuchung ist schmerzfrei und kommt ohne schädliche Strahlung aus.

Die Ausschläge und Kurven eines EKG geben Hinweise auf die Art der Erkrankung © jimmyan8511 | AdobeStock

Behandlung und Spezialisten für eine HOCM

Bis heute ist die hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie nicht heilbar. Mediziner können nur die Symptome bekämpfen, nicht die Ursache behandeln.

Generell ist es für Betroffene empfehlenswert, das Herz nicht übermäßig zu belasten und sich körperlich zu schonen. Bei einschränkenden Beschwerden kommen zur Linderung unterschiedliche Therapiemöglichkeiten infrage.

Erster Ansprechpartner für HOCM-Patienten ist ein Spezialist für Herzerkrankungen, also ein Kardiologe. Für die Diagnose und Behandlung von HOCM hat die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie eine Leitlinie herausgegeben, die Sie hier abrufen können.

Die gewählte Therapie hängt von den Beschwerden bzw. deren Ursache ab, beispielsweise

- die Gabe von Medikamenten (Betablocker oder Antiarrhythmika), um den Herzschlag zu regulieren,

- die Implantation eines Defibrillators (ICD, „implantable cardioverter defibrillator“) bei Rhythmusstörungen beziehungsweise bei Gefahr eines plötzlichen Herztods oder

- die Entfernung von Muskelgewebe bei starker Septumhypertrophie.

Abhängig vom Ausprägungsgrad sind auch operative oder interventionelle Verfahren möglich.

Ein wichtiges interventionelles Verfahren zur Beseitigung einer HOCM ist die Transkoronare Ablation der Septumhypertrophie (TASH). Der zugrundeliegende Gedanke ist, die Blutzufuhr des verdickten Gewebes zu verringern, damit es sich wieder verkleinert.

Erreicht wird dieses Ziel während eines Herzkatheter-Eingriffs: Die Gabe von Ethanol in das entsprechende Herzkranzgefäß erzeugt einen künstlichen Infarkt im Bereich der Hypertrophie (Verdickung). Dadurch stirbt Gewebe ab und die Verdickung kann sich zurückbilden. Der Behandlungserfolg liegt bei 88 %.

Kinder mit HOCM

HOCM ist eine angeborene Erkrankung, daher kann sie sich bereits im Kindesalter zeigen. Allerdings wird sie nur selten bereits im Säuglingsalter, sondern meist erst im Jugendlichenalter festgestellt.

Bei beschwerdefreien Kindern in Familien, in denen die HCM vorkommt, kann eine Gendiagnostik durchgeführt werden. Sie zeigt, ob das Kind Träger einer für die Erkrankung verantwortlichen Genveränderung ist. In diesem Fall sollte es engmaschiger kontrolliert werden.

Bei Kindern mit HOCM kann die Obstruktion durch körperliche Aktivität (zum Beispiel während des Schul- und Freizeitsports) des linksventrikulären Abflusstrakts zunehmen. Dies kann zu schneller Erschöpfung und Atemnot, aber auch zu Ohnmachtsanfällen führen.

Kinder mit HOCM erschöpfen schneller und sind häufiger müde als Kinder mit gesundem Herzen © famveldman | AdobeStock

Die HOCM birgt das Risiko eines plötzlichen Herztods. Daher dürfen Kinder mit hypertropher obstruktiver Kardiomyopathie keinen Leistungssport und keine isometrischen Muskelanstrengungen betreiben. Isometrische Muskelanstrengungen sind Muskelanstrengungen ohne Bewegung, das heißt, das reine Anspannen von Muskeln.

Insbesondere der plötzliche Herztod, der wie beschrieben auch bei sportlicher Aktivität auftreten kann, ist eine schwerwiegende Komplikation. Deshalb ist es sehr wichtig, dass auch bei Kindern frühzeitig die korrekte Diagnose gestellt und das Risiko für einen plötzlichen Herztod bestimmt wird.

Das Risiko ist höher, wenn bei Kindern

- Herzrhythmusstörungen bestanden und Ohnmachtsanfälle aufgetreten sind sowie

- Septumhypertrophie,

- ein vergrößerter Vorhof und/oder

- eine vergrößerte Herzwand des linken Ventrikels

vorliegen.

Dann kann die Implantation eines Defibrillators (so genannter ICD) das Risiko für einen plötzlichen Herztod reduzieren.

Prognose bei einer HOCM

Bei einer hypertrophen obstruktiven Kardiomyopathie müssen sich nicht zwingend Beschwerden bemerkbar machen. Andererseits können auch lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen als Komplikation auftreten. Bleibt die HOCM unentdeckt, handelt es sich bei der Erkrankung um eine der häufigsten Ursachen für einen plötzlichen Herztod.

Unbehandelt versterben an dieser Krankheit jedes Jahr

- etwa sechs Prozent der betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie

- etwa ein Prozent der Erwachsenen.

Sportler sind besonders häufig betroffen.

Die rechtzeitige Erkennung und Therapie einer HOCM kann viele Risiken und Symptome der Erkrankung abfedern.

Einer normalen Lebenserwartung steht bei optimaler Behandlung nichts im Wege. Die Arbeitsfähigkeit der betroffenen Person hängt jedoch von der Schwere der Erkrankung und ihrer persönlichen Verfassung ab.

Quellen

- Amboss (2020) Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM). https://next.amboss.com/de/article/_S05Xf?q=hypertrophe%20kardiomyopathie

- Batzner A et al. (2019) Hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie. Dtsch Arztebl Int 116: 47-53; DOI: 10.3238/arztebl.2019.0047

- Dittrich S et al. (2012) Primäre Kardiomyopathien. LL 28 Leitlinie Pädiatrische Kardiologie. Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie. http://www.kinderkardiologie.org/fileadmin/user_upload/Leitlinien/18%20LL%20Primaere%20Kardiomyopathien.pdf

- Miron A et al. A Validated Model for Sudden Cardiac Death Risk Prediction in Pediatric Hypertrophic Cardiomyopathy. Circulation 2020; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047235

- Sieverding L. (2015) Kardiomyopathien bei Kindern und Jugendlichen. In: Hoffmann G., Lentze M., Spranger J., Zepp F. (eds) Pädiatrie. Springer Reference Medizin. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-54671-6_206-1