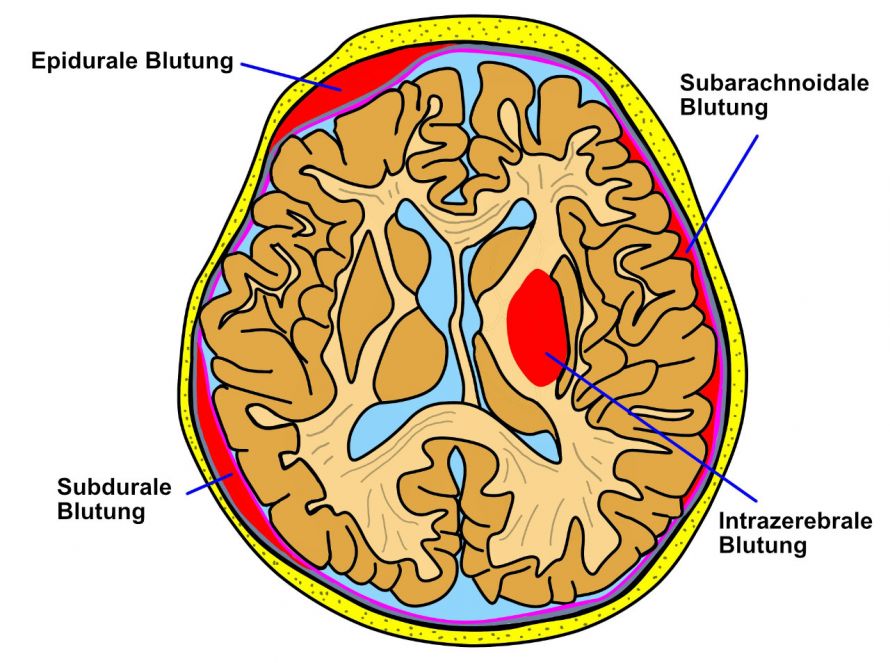

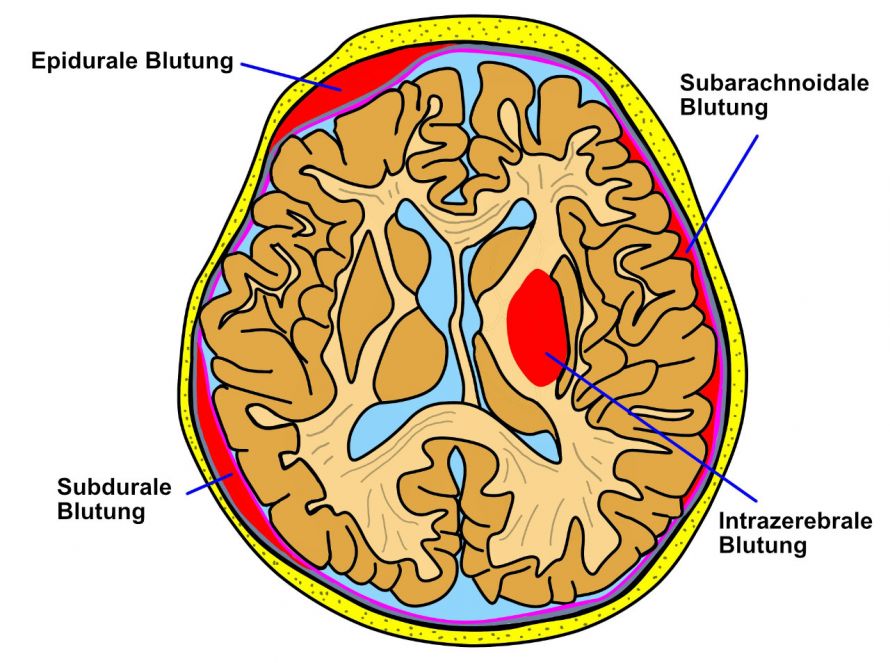

Bei Hirnblutungen spricht man auch von intrakraniellen Blutungen. Dieser Begriff bezieht sich auf das Cranium, das lateinische Wort für Schädel. Gemeint sind also alle Blutungen innerhalb des Schädels.

Die Auswirkungen auf das Gehirn und die entstehenden Symptome sind auch vom Ausmaß und vom Ort der Blutung abhängig. Mediziner teilen die Blutungen nach dem Namen der begrenzenden Hirnhäute ein:

- Epidurale Blutung (Epiduralhämatom, EDH): Blutung zwischen Schädel und der harten Hirnhaut (Dura Mater)

- Subduralhämatom, SDH: Blutung direkt unter der harten Hirnhaut und gleichzeitig über den weichen Hirnhäuten

- Subarachnoidalblutungen, SAB: Blutungen unterhalb der Arachnoidea (weicher Hirnhaut).

- Intrazerebralblutung, ICB: Blutungen in der Hirnsubstanz

Hirnblutungen werden anhand der ihr angrenzenden Hirnhäute benannt © songkram | AdobeStock

Alle vier genannten Arten von Hirnblutungen können als Folge eines Traumas entstehen. Intrakranielle Blutungen im Bereich der Hirnhäute (Epiduralhämatom und Subduralhämatom) entstehen besonders häufig durch ein Kopftrauma. Dazu gehören

- Verkehrs-, Sport- und Arbeitsunfälle,

- Gewaltverbrechen mit Hieben oder Schlägen auf den Kopf.

Intrazerebrale Hirnblutung

Bluthochdruck ist der häufigste Auslöser einer intrazerebralen Blutung. Erhöhte Blutdruck-Werte über einen längeren Zeitraum schädigen die Blutgefäße. Sie können dadurch reißen und so eine Hirnblutung auslösen.

Weitere Risikofaktoren, die eine Hirnblutung begünstigen, sind:

- fortgeschrittenes Alter,

- das Rauchen von Tabak,

- übermäßiger Alkoholkonsum,

- der Konsum harter Drogen,

- ein hoher Blutfettspiegel,

- mangelnde Bewegung,

- Hirntumore sowie

- Gefäßmissbildungen.

Bei der intrazerebralen Blutung treten ähnliche Krankheitsanzeichen auf wie beim Schlaganfall. Dieser resultiert aus einer Durchblutungsstörung. Die Symptome sind

Auch Bewusstseinsverlust ist möglich.

Subarachnoidalblutung

Ein Kopftrauma hinterlässt oft eine mehr oder weniger ausgeprägte Subarachnoidalblutung. In einigen Fällen ist aber ein gerissenes Aneurysma für diese Art der Blutung verantwortlich.

Ein Aneurysma ist eine sackförmige Erweiterung eines Blutgefäßes (arteriell oder venös). Es entsteht durch eine lokale Wandschwäche im Bereich einer arteriellen Gefäß-Aufzweigung in Zusammenhang mit

Bei einer Subarachnoidalblutung tritt plötzlich ein besonders intensiver Kopfschmerz auf. Er wird begleitet von Nackenschmerzen oder einem steifen Nacken.

Die Beschwerden beginnen zumeist während einer intensiven körperlichen Belastung. Weitere Symptome sind

- Übelkeit,

- Erbrechen oder

- Bewusstseinstrübung.

Subdurale Blutung

Subduralhämatome können in zwei Formen auftreten:

- akut als frische Blutung oder

- chronisch als länger bestehende Blutung.

Das chronische Subduralhämatom betrifft vor allem ältere Menschen. Ursache ist das schwindende Hirnvolumen und der damit steigende Zug auf die sogenannten Brückenvenen. Chronische Subduralhämatome entwickeln sich langsam über einige Wochen.

Meistens ist ein Mini-Trauma des Kopfes der Auslöser, in einigen Fällen gab es gar kein relevantes Trauma. Blutverdünnende Medikamente erhöhen das Risiko eines chronischen Subduralhämatoms.

Chronische Subduralhämatome können lange Zeit ohne klinische Ausfälle bestehen. Mögliche Symptome, sind

- Kopfschmerzen,

- ein Druckgefühl im Kopf,

- Schwindel oder

- neu aufgetretene kognitive Veränderungen.

Fokale neurologische Defizite oder Bewusstseinsstörungen sind ebenfalls möglich.

Das akute Subduralhämatom entsteht meistens durch einen schwereren Unfall, bei dem Blutgefäße im Subduralraum verletzt werden.

Die klinischen Beschwerden eines akuten Subduralhämatoms umfassen

- Kopfschmerzen,

- Schwindel oder

- geistige Verwirrung.

Spezifische Symptome sind

- Sprachstörungen,

- Krampfanfälle oder

- halbseitige Lähmungen.

Diese werden insbesondere bei Druck auf das Gehirn beobachtet. Diese Defizite sind den Beschwerden von Epiduralhämatomen sehr ähnlich.

Epidurale Blutung

Die häufigste Ursache für eine epidurale Blutung ist ein Schädelbruch mit Verletzung einer Arterie der harten Hirnhaut. Sehr oft ist ein Unfall der Auslöser. Die Ausbreitung des Hämatoms erfolgt nur innerhalb der Schädel-Nähte.

Eine Epiduralblutung geht zumeist mit Bewusstlosigkeit direkt nach einem Trauma einher.

Eher selten, aber kennzeichnend, kann der Patient nach einem Kopftrauma wieder aufwachen und für einige Minuten relativ beschwerdearm sein. Man spricht dann vom sogenannten freien Intervall. Wenig später kommt es typischerweise zu

- Kopfschmerzen,

- Übelkeit,

- Erbrechen sowie

- neurologischen Ausfällen mit folgender Bewusstseinstrübung.

Die Auswirkungen einer Hirnblutung können fatal sein. Deswegen ist rasches Handeln notwendig. Je später der Patient versorgt wird, desto wahrscheinlicher kann de Hirnblutung zum Tode führen.

Schon beim kleinsten Verdacht sollte deshalb der Notarzt verständigt werden!

Eine CT (Computertomographie) des Kopfes gibt Aufschluss darüber, wo sich die Blutung befindet. Zur weiteren Behandlung sollte eine Klinik mit einer neurochirurgischen Abteilung konsultiert werden.

Bei Hirnblutungen besteht immer die Gefahr einer Hirnschwellung. Die daraus resultierende Erhöhung des Hirndrucks hat Auswirkungen auf den gesamten Körper. Die Folge ist eine Unterversorgung des Gehirns. Um dem entgegenzuwirken, kommen verschiedene Maßnahmen infrage:

- Künstliche Beatmung,

- die Senkung des Blutdrucks durch Medikamente oder

- entwässernde Infusionen

sind die ersten Behandlungsschritte. Damit oder auch mit einer externen Hirnwasserableitung lässt sich das Volumen des Hirnwassers und damit auch der Hirndruck regulieren.

Größere Blutungen verursachen einen extremen Hirndruck und werden deshalb meist operativ entfernt.

Im Zuge der Operation öffnet der Chirurg den Schädelknochen an der betroffenen Stelle. Dort entfernt er den Bluterguss und stillt die Blutungsursache.

Trotz schneller Behandlung können in manchen Fällen Patienten trotzdem sterben.

Damit sind alle intrakraniellen Blutungen ernste Erkrankungen. Sie bedürfen einer notfallmäßigen Behandlung.

Abhängig vom Ort der Hirnblutung ergeben sich unterschiedliche neurologische Schäden. Besonders häufig ist die Halbseiten-Symptomatik mit verminderter sensibler Wahrnehmung und Kraft auf einer Körperseite. Bei einigen Betroffenen treten lediglich leichte Gangunsicherheiten auf. Andere dagegen kämpfen mit umfangreichen Lähmungen.

Die unvollständige Halbseitenlähmung (Hemiparese) betrifft neben Armen und Beinen auch das Gesicht.

Als weitere Folgen können

- eine gestörte Bewegungskoordination (Ataxie),

- Probleme bei komplexeren Bewegungsabläufen (Apraxie) sowie

- eine verminderte Aufmerksamkeit auf einer Körperhälfte

auftreten.

An die rasche Behandlung im Krankenhaus schließt sich in der Regel eine neurologische Rehabilitation an. Sie dient zur Verbesserung der Erfolgsaussichten nach der notfallmäßigen Behandlung.

Die verschiedenen betroffenen Bereiche wie

- Sprache,

- Sehen,

- Konzentration oder

- Bewegung

erfordern eine gute Zusammenarbeit der Therapeuten unterschiedlicher medizinischer Fachbereiche:

- Ergotherapie

- Physiotherapie

- Physikalische Therapie

- Logopädie

- Neuropsychologie

- Case-Management (Sozialdienst)

Die Prognose für die Genesung hängt unter anderem von der Größe und der Ausbreitung der Blutung ab. Auch der Bewusstseinszustand des Patienten bei der Einlieferung ins Krankenhaus ist von Bedeutung.

Ein Teil der Betroffenen erholt sich nach der Hirnblutung wieder vollständig. Der größere Teil der Betroffenen kann ihren Alltag aber nur noch teilweise, oder erst nach nach mehreren Monaten oder Jahren alleine meistern.