Oligodendrogliome sind gliale Tumore, also Hirntumoren.

Ihre Tumorzellen ähneln unter dem Mikroskop Oligodendrozyten, die ebenfalls im Hirn vorkommen. Oligodendrozyten sind Stützzellen, die Markscheiden bilden. Markscheiden sind lipidreiche Schichten, die um die Nervenzellfortsätze einiger Nervenzellen herum gebildet werden. Oligodendrogliome bilden diese Markscheiden (auch als Myelinscheiden bezeichnet) aber nicht.

Meistens betreffen Oligodendrogliome Erwachsene zwischen 35 und 50 Jahren. Auch jüngere Patienten können aber daran erkranken. Bei Männern kommt dieser Hirntumor etwas öfter vor als bei Frauen.

Oligodendrogliome entwickeln sich meistens, aber nicht immer, im vorderen Hirnlappen des Großhirns. Seltener befinden sich diese Tumore im Hirnstamm oder im Kleinhirn.

Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) unterteilt Oligodendrogliome in verschiedene Grade. Diese Unterteilung bietet Hinweise auf die weitere Prognose und die angeratenen Behandlungsmöglichkeiten.

Ein Einteilungskriterium bei Tumoren ist allgemein der Malignitätsgrad. Darunter versteht man die Gut- oder Bösartig des individuellen Tumors. Die Malignität beinhaltet Faktoren wie seine Wachstumsgeschwindigkeit und seine Tendenz, sich in umliegendes Gewebe auszubreiten.

- WHO-Grad I: Gutartige Oligodendrogliome, die nur langsam wachsen und daher mit einer sehr guten Prognose einhergehen.

- WHO-Grad II: Oligodendrogliome, die zur Rezidivbildung (zum Wiederauftreten) neigen und möglicherweise bösartig werden.

- WHO-Grad III: Bösartige Oligodendrogliome, nach deren operativer Entfernung eine Chemo- oder Strahlentherapie empfohlen wird, um ein Rezidiv (das erneute Auftreten des Tumors) zu verhindern.

- WHO-Grad IV: Sehr bösartige Oligodendrogliome, die schnell wachsen und ebenfalls einer anschließenden Strahlen- oder Chemotherapie bedürfen.

Ein Oligodendrogliom verursacht häufig erst im späteren Verlauf deutliche Beschwerden. Das sind vor allem:

Normale Kopfschmerzen und Kopfschmerzen, die von einem Hirntumor verursacht werden, unterscheiden sich.

Gliom-verursachte Kopfschmerzen treten sehr plötzlich auf. Sie werden innerhalb von Tagen oder Wochen immer stärker. Schmerzmittel helfen hier normalerweise nicht oder nur kurz. Oft wird der Schmerz im Liegen stärker und geht in aufrechter Position spontan wieder zurück.

Wenn der Nervenwasserabfluss durch den Hirntumor gestört ist, treten zudem Hydrozephalus- ("Wasserkopf"-)Symptome auf:

- Gedächtnisstörungen

- Müdigkeit

- Schwindel

- Übelkeit

Sollten Sie diese Beschwerden bei sich oder einem Angehörigen feststellen, ist ein zeitnaher Arztbesuch ratsam.

Der Arzt führt zunächst ein Anamnesegespräch mit dem Patienten. Hier befragt der Arzt den Patienten zu seinen Beschwerden und seiner Krankengeschichte. Dadurch kann der Arzt oft eine Verdachtsdiagnose stellen und erhält auch Hinweise auf die Ursachen der Erkrankung.

Bei Verdacht auf ein Oligodendrogliom ist eine neurologische Untersuchung der nächste Schritt. Dabei zeigen sich meist erste klare Hinweise auf einen Hirntumor.

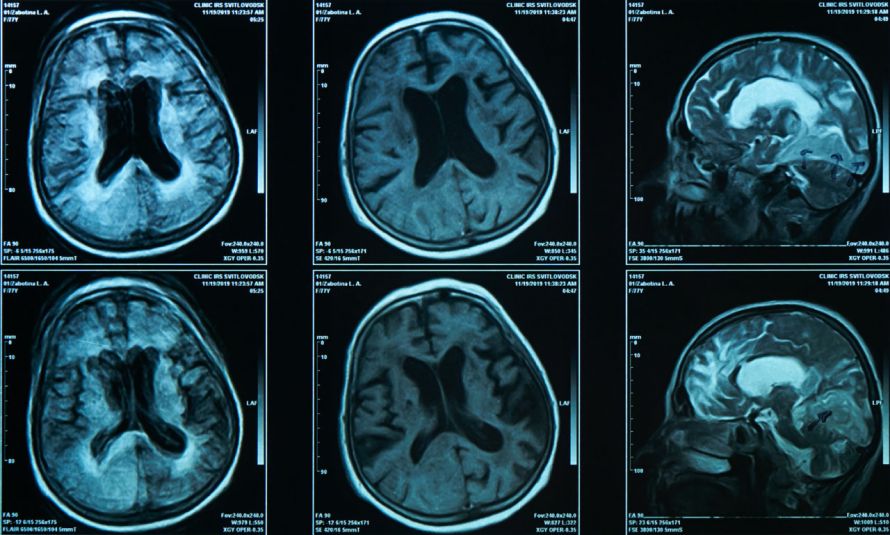

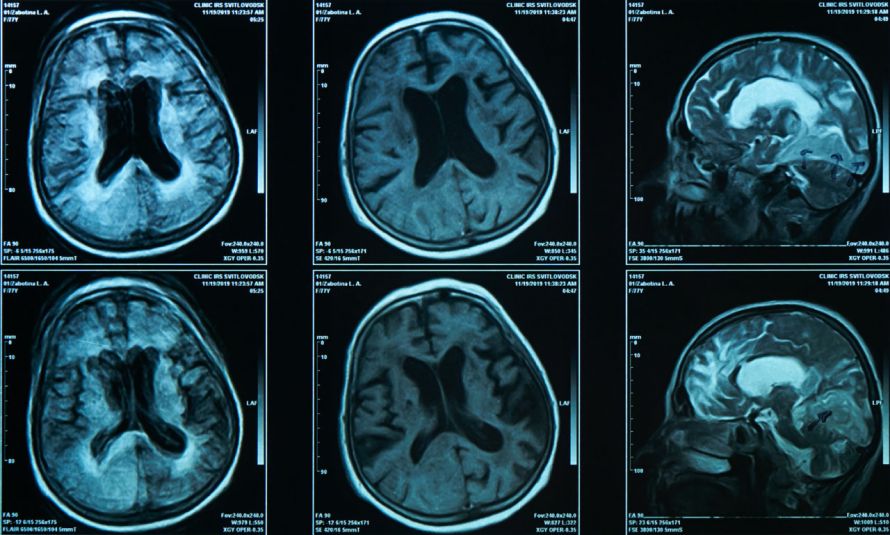

Der Verdacht lässt sich mithilfe eines CTs (Computertomographie) erhärten. Dabei durchleuchten Röntgenstrahlen das Gehirn und stellen es in vielen einzelnen Schnittbildern dar. Der Arzt untersucht die Bilder auf ungewöhnliche Gewebeansammlungen.

Die detaillierteste Übersicht liefert jedoch ein MRT (Magnetresonanztomographie). Damit kann der Arzt am besten mögliche Unregelmäßigkeiten in den Gehirnstrukturen erkennen.

Mittels MRT können Mediziner das Gehirn nach Gewebeauffälligkeiten überprüfen © Александр Марченко | AdobeStock

Häufig sichert der untersuchende Mediziner die Diagnose ab, indem er eine Biopsie anordnet. Dazu entnimmt er eine Gewebeprobe und lässt sie im Labor überprüfen.

Weitere Untersuchungsmethoden, die beim Verdacht auf einen Hirntumor sinnvoll sind:

- das EEG (Elektroencephalogramm) des Gehirns, das den genauen Ort des Tumors lokalisiert,

- eine Liquor-Untersuchung, um andere (entzündliche) Krankheiten des Nervensystems auszuschließen.

Welche der genannten Untersuchungen infrage kommen, entscheidet der Arzt im individuellen Krankheitsfall.

Aktuell sind keine genauen Risikofaktoren bekannt, die ein Oligodendrogliom auslösen. Weder die Ernährung, noch genetische Faktoren (bis auf wenige Einzelfälle) ließen sich bisher als konkrete Ursachen beweisen. Daher existieren auch keine Früherkennungsprogramme oder Vorbeugungsmaßnahmen, mit denen sich ein Oligodendrogliom frühzeitig erkennen oder verhindern lässt.

Erschwerend hinzu kommt, dass die Beschwerden eines Hirntumors oft erst spät eintreten. Umso wichtiger ist es, bei diesen Symptomen gleich einen Arzt aufzusuchen. Erst mithilfe von bildgebenden Verfahren lässt sich die Diagnose stellen und eine entsprechende Behandlung einleiten.

Wenn Sie also oben beschriebene Symptome bemerken, lassen Sie diese besser ärztlich abklären. Die Prognose ist in den meisten Fällen umso besser, je früher die Behandlung einsetzt.

Die Behandlung richtet sich nach dem WHO-Grad des Oligodendroglioms.

Bei Hirntumoren des zweiten Grades raten Ärzte zu einer operativen Entfernung. Wächst der Tumor nach der Operation wieder oder liegt ein hohes Risiko hierfür vor, ist anschließend eine Strahlentherapie oder eine Chemotherapie sinnvoll. Diese sollen verhindern, dass es zu einem erneuten Tumorwachstum kommt.

Oligodendrogliome des dritten WHO-Grades therapieren Ärzte ebenfalls mit einer Operation und einer anschließenden Chemotherapie. Sie setzen dabei die Wirkstoffe PCV oder Temozolomid ein.

Im Anschluss an die Entfernung des tumorösen Gewebes steht die Rehabilitation. Insbesondere, wenn die Erkrankung bereits zu neurologischen Veränderungen geführt hat, kann eine Reha die Lebensqualität des Patienten verbessern. Infrage kommen etwa

- eine Logopädie bei Sprachausfällen,

- eine Ergotherapie und Physiotherapie bei körperlichen Beschwerden,

- ein neurokognitives Training, etwa mithilfe von speziellen Computerprogrammen.

Der behandelnde Arzt berät Betroffene darüber, welche Therapien den gewünschten Erfolg bringen.

Ein Oligodendrogliom geht oft mit zahlreichen Beschwerden einher. Auch die Diagnose und Behandlung sind kompliziert und vielschichtig.

Bei Hirntumoren arbeiten Spezialisten verschiedener Fachbereiche interdisziplinär zusammen.

Erster Ansprechpartner bei neurologischen Beschwerden ist der Neurologe. Dieser führt die Eingangsuntersuchung und neurologische Tests durch, um den Verdacht auf eine Erkrankung einzugrenzen.

Radio-Onkologen sind Spezialisten auf dem Gebiet der bildgebenden Diagnostik bei Krebserkrankungen.

Weitere diagnostische Untersuchungen und die anschließende Behandlung führen Ärzte

durch. Im Idealfall arbeitet ein ganzes Spezialistenteam aus diesen Ärzten zusammen, um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen.

Oligodendrogliome sind Hirntumore, die einer schnellen Behandlung bedürfen. Sollten Sie plötzlich unter starken Kopfschmerzen oder neurologischen Auffälligkeiten leiden, besuchen Sie schnellstmöglich einen Arzt.

Dieser führt eine erst Untersuchung durch und leitet, wenn nötig, weitere diagnostische Maßnahmen ein. Eine schnelle Behandlung geht meist auch mit einer besseren Prognose einher.