Die interventionelle Radiologie gehört offiziell zur diagnostischen Radiologie. Die Radiologie umfasst alle bildgebenden Untersuchungsverfahren, wie etwa

Unter interventioneller Radiologie versteht man minimal-invasive Eingriffe, die unter radiologischer Kontrolle stattfinden.

Minimal-invasive operative Eingriffe finden ohne direkte Sicht im Körperinneren statt. Das

- schont das Gewebe,

- minimiert Infektionsrisiken und

- ermöglicht eine schnellere Heilung.

Zur besseren Orientierung und Kontrolle überprüft der Chirurg seine Arbeitsschritte mithilfe radiologischer Bildgebung.

Über die bildgebenden Verfahren wird der zu behandelnde Bereich exakt lokalisiert. Mithilfe der interventionellen Radiologie kann der Chirurg auch feinchirurgische Eingriffe durchführen, die sonst nur "offen" möglich wären. Offene Eingriffe bedeuten längere Gewebeschnitte zur Eröffnung des Operationsgebietes.

Häufige Anwendungsgebiete sind:

Vaskuläre Eingriffe, also Eingriffe an den Blutgefäßen, sind das Hauptanwendungsgebiet der interventionellen Radiologie. Vor allem Arterienstenosen und -verschlüsse, wie zum Beispiel

werden damit schnell und unkompliziert behoben. Bei der Koronaren Herzkrankheit kann etwa die PTCA (Perkutane Transluminale Coronare Angioplastie) zum Einsatz kommen.

Einsatz eines medikamentenbeschichteten Stents mithilfe von intravaskulärem Ultraschall (IVUS) © Belezapoy | AdobeStock

Angioplastie

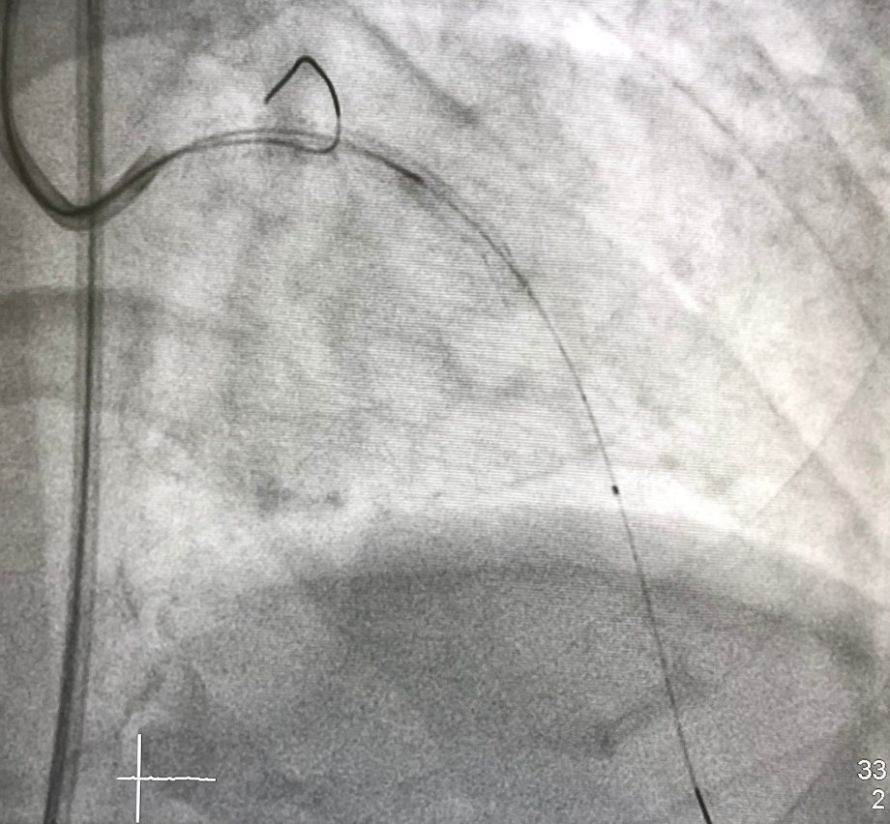

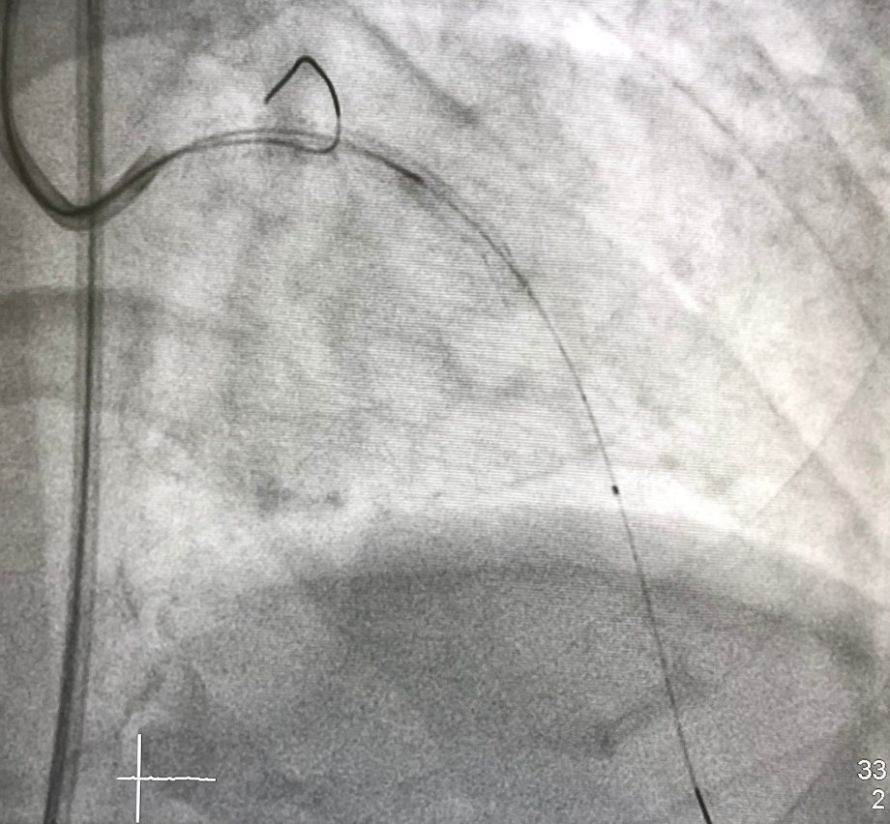

Der Eingriff findet unter örtlicher Betäubung statt.

Bei einer Angioplastie verabreicht der Arzt dem Patienten ein Kontrastmittel und fertigt anschließend Röntgenaufnahmen an. Das entstehende Angiogramm stellt die Blutgefäße dar und gibt Aufschluss über krankhafte Veränderungen (beispielsweise Blutgerinnsel oder Verkalkungen). Auch deren genaue Lokalisation ist auf diesem Angriogramm zu erkennen.

Der Arzt setzt nun einen minimalen Schnitt, durch den er einen Katheter in ein passendes Blutgefäß einführt. Mithilfe des Angiogramms kann der Operateur präzise einen Katheter in das betroffene Blutgefäß vorschieben.

Im Falle einer Gefäßverengung verwendet er einen sogenannten Ballonkatheter oder einen Stent (gefäßstabilisierendes Implantat): Beide führen zu einer Rekanalisation verschlossener Gefäße, indem sie die verengte Stelle weiten und künftig offen halten.

Tumorbehandlung

Um bestimmte Tumore örtlich behandeln zu können, findet die Computertomographie Anwendung. Unter CT-Kontrolle kann der Arzt eine punktgenaue Injektion von Medikamenten vornehmen. Alternativ lassen sich im Rahmen einer selektive interne Radiotherapie (SIRT) radioaktive Partikel in die entsprechenden Gefäße einbringen.

Darüber hinaus ist es möglich, die Blutversorgung eines Tumors mithilfe eines Katheters zu kappen. Die transarterielle Chemoembolisation (TACE) verursacht etwa gezielt ein Blutgerinnsel in den tumorversorgenden Gefäßen.

Die Chemosaturation hingegen schneidet die Leber kurzfristig vom Blutkreislauf des Körpers ab. Auf diese Weise kann man sie mit Chemotherapeutika behandeln und dabei den restlichen Körper schonen.

Eine weitere Behandlungsmethode ist die Radiofrequenzablation (RFA). Sie zerstört tumorös verändertes Gewebe zielgenau mittels Wechselstrom.

Blutungsstillung

Unfallchirurgen wenden die interventionelle Radiologie an, um größere Blutungen minimal-invasiv zu stillen. Über einen Katheter verödet der Arzt das geschädigte Gefäß oder verschließt es mit einem membranüberzogenen Stent.

Auch Schädigungen der Aorta (Hauptschlagader) kann der Arzt auf diese Weise minimal-invasiv versorgen.

Vertebroplastie

Gebrochene oder eingefallene Wirbel können Schmerzen und Empfindungsstörungen verursachen. Die Injektion von Knochenzement stabilisiert die verletzten Wirbel.

Der Patient legt sich für den Eingriff in Bauchlage auf eine Liege. Er erhält eine Vollnarkose, damit er sich nicht einmal minimal bewegt.

Die Ärzte setzen nun ein Röntgengerät oder eine Computertomographie ein. Damit können sie die Lage der Wirbel genau erkennen. Nun führt der Operateur unter Bildkontrolle eine Hohlnadel ein, durch die er das stabilisierende Knochenzement in den Wirbel injiziert.

Behandlung von Nervenschmerzen

Nerven, die permanente oder überschießende Schmerzsignale senden, stellen eine schwere Einschränkung der Lebensqualität dar.

Der Arzt kann sie mit

- entzündungshemmenden,

- desensibilisierenden und

- schmerzlindernden oder

- betäubenden

Medikamenten behandeln.

Hierfür bildet er den betroffenen Teil der Wirbelsäule mit Hilfe einer Röntgendurchleuchtung oder Computertomographie ab. Danach führt er die Nadel im richtigen Winkel und in der passenden Tiefe ein und injiziert dann die Medikamente.

Gegegebenfalls erhält der Patient ein Lokalanästhetikum. Bei Bedarf wendet der Arzt außerdem ein Kontrastmittel an.

Weitere Einsatzbereiche der interventionellen Radiologie

Bei Dialysepatienten werden zwecks Blutfilterung Shunts (bzw. Dialyse-Shuntanlagen) angelegt. Shunts sind künstliche Verbindungen zwischen einer Arterie und einer Vene.

Weitere Anwendungsgebiete sind zum Beispiel die Gewebeprobenentnahme (Biopsie) und das Legen von Drainagen sowie Ernährungssonden.

Patientenverhalten

Das Patientenverhalten unterscheidet sich je nach Krankheitsbild und vorgenommenem Eingriff stark. Zum Beispiel empfiehlt sich nach einer Vertebroplastie ein Tag Bettruhe, um die Zementaushärtung nicht zu beeinträchtigen.

Nach der Verabreichung von Betäubungsmitteln ist ebenfalls ein Ruhetag angezeigt. Sie dürfen an diesem Tag auch kein Fahrzeug mehr steuern.

Prognose

Auch die Prognose ist abhängig davon, welche Art von Eingriff der Arzt durchgeführt hat. Katheterisierungen der Gallengänge oder Blutgefäße haben beispielsweise auch langfristig eine sehr hohe Erfolgsquote. Auch Patienten, die unter Nervenschmerzen leiden, profitieren größtenteils enorm von der Behandlung.

Wie erfolgsversprechend eine Tumorbehandlung ist, hängt von

- der Behandlungsmethode sowie

- der Art, Größe, Lokalisation und dem Stadium des Tumors

ab. Einige Tumore sind nicht (mehr) heilbar, bei anderen stehen die Chancen sehr gut. Eine genauere Einschätzung kann der behandelnde Arzt vornehmen.

Die interventionelle Radiologie arbeitet rein minimal-invasiv. Dadurch ist die Komplikationsrate und das Ausmaß der Nebenwirkungen äußerst gering.

Selten sind bei Injektionen folgende Komplikationen möglich:

- Infektionen

- versehentliche Fehlinjektionen

- Nervenschädigungen

- Blutungen

Bei der Vertebroplastie sind Anschlussfrakturen oder Lähmungserscheinungen durch Druck auf das Rückenmark möglich. Letzteres ist etwa die Folge davon, wenn Knochenzement aus dem Wirbel austritt.

Die Therapie von Nervenschmerzen kann vorübergehend zu

- Empfindungsstörungen,

- Lähmungen oder

- einer Verschlechterung der Beschwerden

führen.

Einige Menschen besitzen Unverträglichkeiten gegen die injizierten Medikamente oder Kontrastmittel.

Die interventionelle Radiologie ist eine Therapiemethode mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Dank der Bildgebung in Echtzeit ermöglicht sie eine schonende, punktgenaue Behandlung. Dadurch ist die Komplikationsrate sehr viel geringer als bei einem invasiven Eingriff.