Empfohlene Spezialisten

Artikelübersicht

Künstlicher Darmausgang - Weitere Informationen

Etwa 160.000 Menschen in Deutschland leben mit einem künstlichen Darmausgang. Betroffene können ein weitgehend normales Leben führen. Der künstliche Darmausgang bleibt zudem in den meisten Alltagssituationen von Außenstehenden unbemerkt. Dennoch bereitet er vielen Betroffenen zunächst große Sorgen und Schamgefühle.

Doch ein Leben mit einem künstlichen Darmausgang kann gut gemeistert werden.

Was ist ein künstlicher Darmausgang?

Die Verbindung eines Hohlorgans mit der Körperoberfläche wird in der Medizin als Stoma bezeichnet. Der künstliche Darmausgang ist hier spezifisch als Enterostoma bekannt.

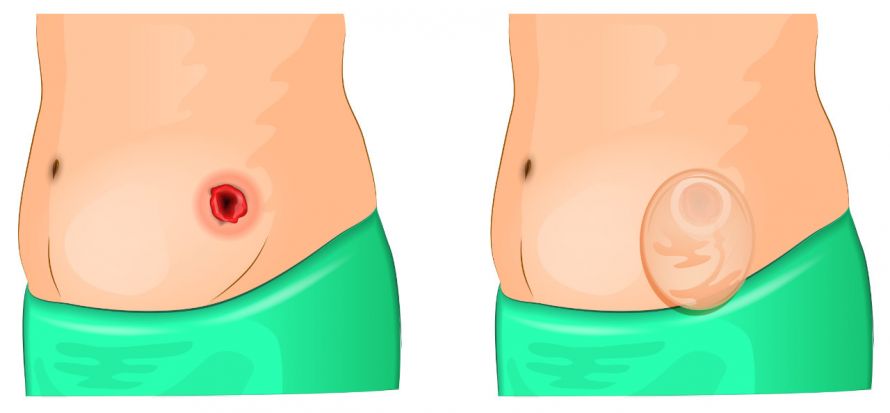

Bei einem künstlichen Darmausgang werden die Verdauungsprodukte durch die Bauchdecke in einen Stomabeutel geleitet. Die Haut um die Austrittstelle an der Bauchoberfläche wird durch eine Platte geschützt. In der Mitte der Platte befindet sich eine Öffnung, durch die sich der Teil des Darms wölbt.

Der Auffangbeutel ist durch einen Klickmechanismus an der Platte angebracht.

Darstellung eines künstlichen Darmausgangs (links) und des befestigten Auffangbeutels (rechts) © Artemida-psy | AdobeStock

Welche Formen des künstlichen Darmausgangs gibt es?

Je nachdem, um welchen Abschnitt des Darms es sich handelt, gibt es verschiedene Arten des künstlichen Darmausgangs. Die zwei häufigsten Arten des Darmausgangs sind

- das Ileostoma (Dünndarmausgang) und

- das Kolostoma (Dickdarmausgang).

Beim Ileostoma wird der Dünndarm nach außen geleitet. Beim Kolostoma besteht eine Verbindung zwischen Dickdarm und Bauchdecke. Der Dickdarmausgang ist mit 70 Prozent die häufigste Variante.

Wann wird ein künstlicher Darmausgang benötigt?

Krebserkrankungen sind am häufigsten für einen permanenten künstlichen Darmausgang verantwortlich. Bei Dickdarmkrebs muss häufig ein Teil des Darms oder der After-Schließmuskels entfernt werden. Insbesondere hier ist ein künstlicher Darmausgang obligatorisch.

Aber auch andere Umstände können einen vorübergehenden oder permanenten künstlichen Darmausgang notwendig machen.

Dazu gehören:

- chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (zum Beispiel Morbus Crohn)

- Fehlbildungen des Darms

- beeinträchtigte Funktion des After-Schließmuskels

- entzündliche Ausstülpungen der Darmschleimhaut (Divertikulitis)

- Darmdurchbruch

- Verletzungen des Darms

- Polypen im Dickdarm

Wie wird ein künstlicher Darmausgang gelegt?

Vor der Operation klärt der Arzt den Patienten ausführlich über den Verlauf und mögliche Risiken des Eingriffs auf. Die spätere Position des Darmausgangs zeichnet er auf die Haut. Die Operation findet unter Vollnarkose statt.

Beim Anlegen eines künstlichen Darmausgangs gibt es zwei verschiedene Varianten:

- den endständigen Darmausgang und

- den doppelläufigen Darmausgang.

Für einen endständigen Darmausgang entscheidet sich der Arzt in der Regel dann, wenn der Darmausgang dauerhaft sein soll.

Bei der Operation wird der kranke Abschnitt des Darms entfernt und der gesunde Teil vom Chirurgen zur künstlichen Öffnung der Bauchdecke geführt. Die obere Darmschlinge wird mit Nähten an der Bauchdecke befestigt.

Ein doppelläufiger Darmausgang wird häufig für vorübergehende Therapien gelegt. Grund kann sein, bestimmte Abschnitte des Darms nach einer Operation zu schützen.

Für einen doppelläufigen Darmausgang führt der Chirurg die Darmschlinge durch die Bauchdecke an die Körperoberfläche und schneidet die Schlinge auf. Dadurch entstehen zwei Öffnungen, die nebeneinander mit Nähten an der Bauchdecke befestigt werden.

Der Stuhlgang kann nur durch die obere Darmschlinge gelangen. Der doppelläufige Darmausgang kann nach einigen Wochen oder Monaten wieder rückverlagert werden. Dazu verbinden die Ärzte die beiden Öffnungen der Darmschlinge wieder miteinander.

Welche Komplikationen können auftreten?

Bei einer angemessenen Pflege des künstlichen Darmausgangs ist das Risiko für Komplikationen sehr gering.

Eine typischerweise auftretende Komplikation ist die sogenannte parastomale Hernie. Es handelt sich um eine Bruchstelle um den Darmausgang herum, durch die sich die Bauchdecke nach außen wölbt. Bei einer stark ausgeprägten Bruchstelle ist eine Operation erforderlich, bei der die Bruchstelle wieder geschlossen wird.

Weitere mögliche Komplikationen eines künstlichen Darmausgangs sind:

- allergische Reaktionen der umliegenden Haut (Abszesse, Ekzeme)

- Entzündungen der Haut

- Blutungen

- Störungen der Wundheilung

- Darmvorfall (Heraustreten des Darmabschnittes aus der Bauchdecke)

- Darmrückzug (Einziehen des Darmabschnittes unter die Haut)

Ein künstlicher Darmausgang ist sicher und lässt sich sehr unauffällig tragen © Martina | AdobeStock

Wie ist ein unbeschwertes Leben mit einem künstlichen Darmausgang möglich?

Viele Betroffene schämen sich anfangs für ihren künstlichen Darmausgang und befürchten große Einschränkungen im Alltag. Im Laufe der Zeit stellen die Patienten jedoch meist fest, dass sich trotz des künstlichen Darmausgangs nur wenig in ihrem Leben verändert. Alle Aktivitäten, etwa sportlicher oder sexueller Art, können weiterhin ausgeführt werden.

Sehr hilfreich kann der Austausch mit anderen Betroffenen in einer Selbsthilfegruppe sein. Sogenannte Stomatherapeuten

- stehen Betroffenen vor und nach der Operation zur Seite,

- geben Hinweise zum Umgang mit dem künstlichen Darmausgang und

- beantworten die Fragen des Patienten.

Bei der Ernährung müssen Patienten mit einem Enterostoma keine bestimmte Diät einhalten. Sollten

- Blähungen,

- Verstopfung oder

- Durchfall

auftreten, sollte getestet werden, welche Nahrung am besten verträglich ist. Gründliches Kauen der Nahrung sowie eher kleinere und regelmäßige Mahlzeiten verringern Verdauungsprobleme.

Gerüche gelangen durch den Stomabeutel nicht nach außen, da die Beutel einen Kohlefilter enthalten, der Gerüche neutralisiert. Bei Blähungen können lediglich gurrende Geräusche hörbar sein.

In medizinischen Fachgeschäften gibt es zahlreiche Hilfsmittel und sogar spezielle Kleidung für Menschen mit einem künstlichen Darmausgang. So sind beispielsweise spezielle Schwimmgürtel erhältlich, die den Darmausgang verdecken, sodass Betroffene ohne Schamgefühl baden gehen können.