Fersenschmerzen (ICD-Code: M79.67) können sich in unterschiedlicher Form äußern. Einige Patienten leiden unter Anlaufschmerzen, die nach längerem Sitzen oder Liegen auftreten. Sie bessern sich bei Bewegung. Dieser Anlaufschmerz kann eher leicht sein oder so schwer, dass die ersten Schritte nur humpelnd möglich sind.

Fersenschmerzen können aber auch als

- Druckschmerz oder

- stechender Schmerz, der bis in den mittleren Fußbereich zieht,

auftreten. Einige Patienten berichten über dumpfe oder drückende Fersenschmerzen im Ruhezustand. Die möglichen Ursachen für diese Schmerzen können ganz unterschiedlich sein.

Fersenschmerz - Schmerzsymptom verschiedener Erkrankungen © cirquedesprit / Fotolia

Überlastung und Fehlbelastung der Füße sind eine häufige Ursache für Fersenschmerz. Weitere Ursachen können sein:

Entzündungen der Sehnen

Hier sind insbesondere die Achillessehne (Achillodynie) zu nennen, die am häufigsten betroffen ist und zu Schmerzen an ihrem Ansatzbereich an der Ferse führen kann. Auch die Plantarsehne (Fasciitis plantaris), welche die Fußsohle stabilisiert und an der Ferse ansetzt, gehört zu den (allerdings deutlich selteneren) Ursachen für Fersenschmerzen.

Fersensporn (Kalkaneussporn)

Beim Fersensporn (Kalkaneussporn) handelt es sich um einen knöchernen Fortsatz an der Ferse, der insbesondere auf Druck, später aber auch in Ruhe, schmerzen kann. Ein entzündeter Sehnenansatz am Fersenbein führt ebenfalls zu Fersenschmerzen. Häufig tritt diese Entzündung in Kombination mit einem sogenannten oberen Fersensporn auf. Der obere Fersensporn bildet sich am oberen Anteil des Fersenknochens im Ansatzbereich der Achillessehne. Dabei verkalkt der entzündete Sehnenansatz.

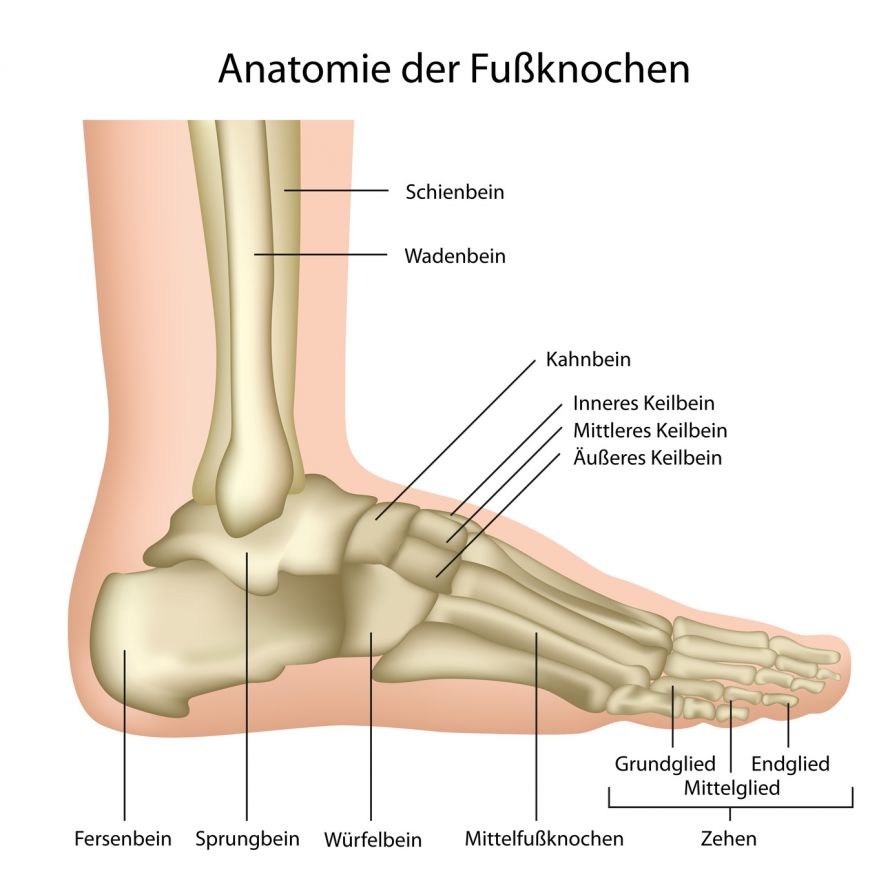

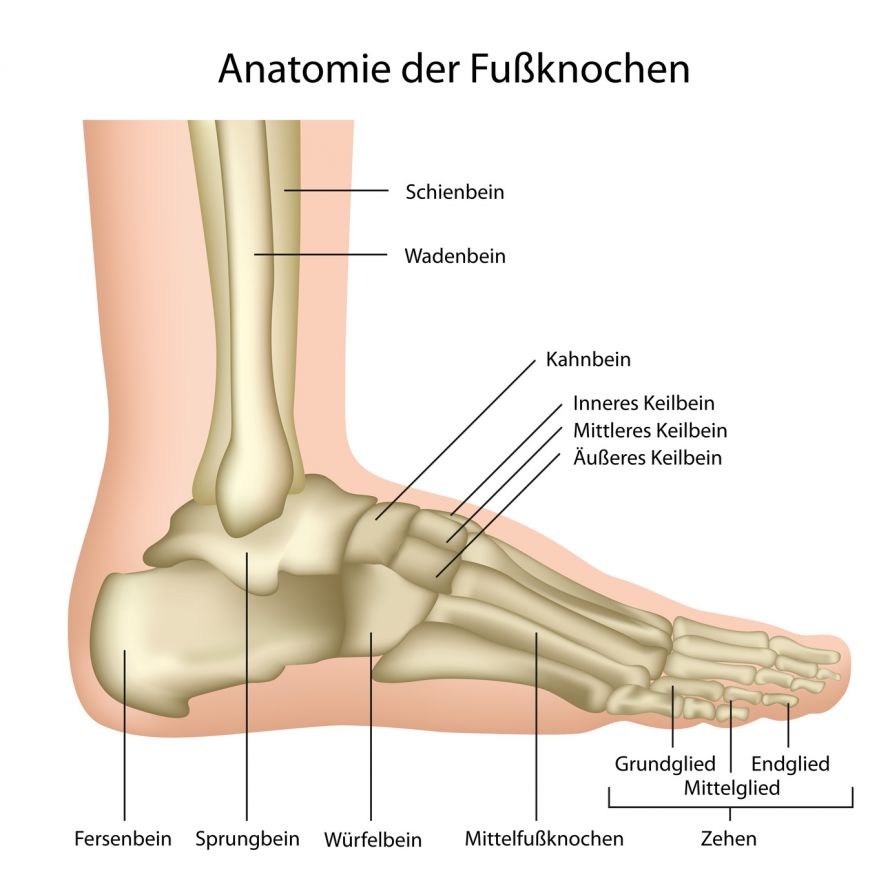

Überlastungsrisiko: Auf den Fußknochen, insbesondere dem Fersenbein, lastet das Körpergewicht. © bilderzwerg / Fotolia

Haglund-Ferse

Typisch für eine Haglund-Ferse ist die Ausbildung eines Überbeins im Bereich der Ferse, welches angeboren (z.B. bei Fußfehlstellungen wie dem Hohlfuß) oder erworben (z.B. durch übermäßiges Lauftraining) sein kann. In der Folge kommt es zu Entzündungen im Ansatzbereich der Achillessehne, was zu Verknöcherungen (Ossifikationen) führen kann. Bei der Haglund-Ferse spricht man auch vom oberen Fersensporn, da die Verknöcherung nach oben (Richtung Achillessehne) zeigt.

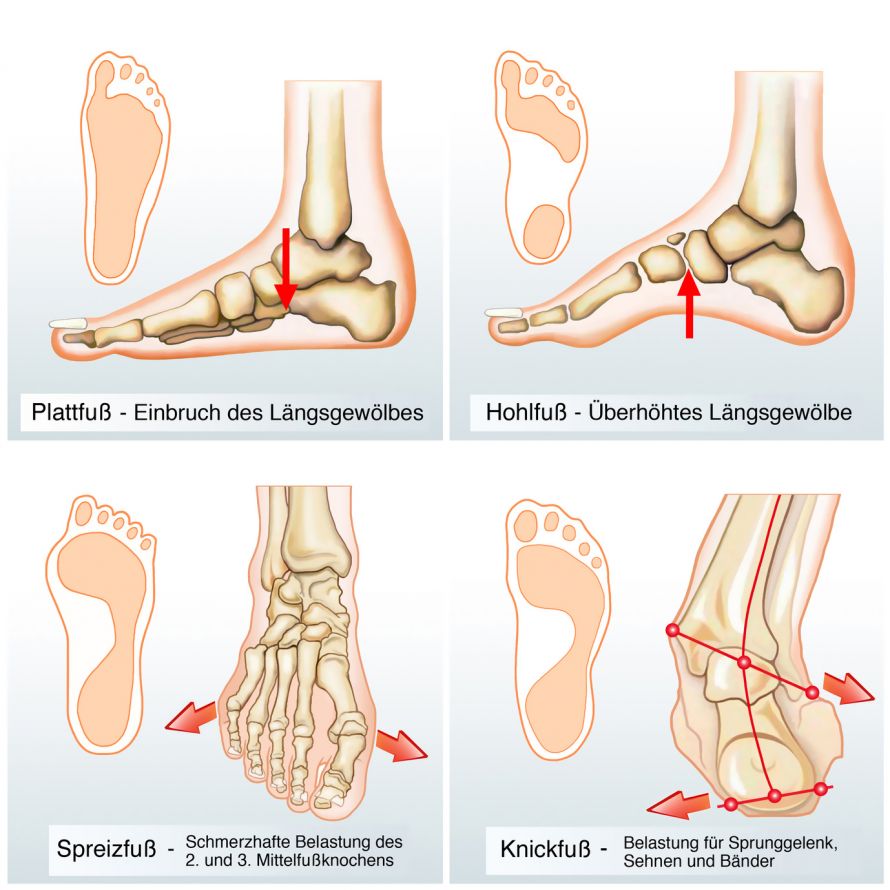

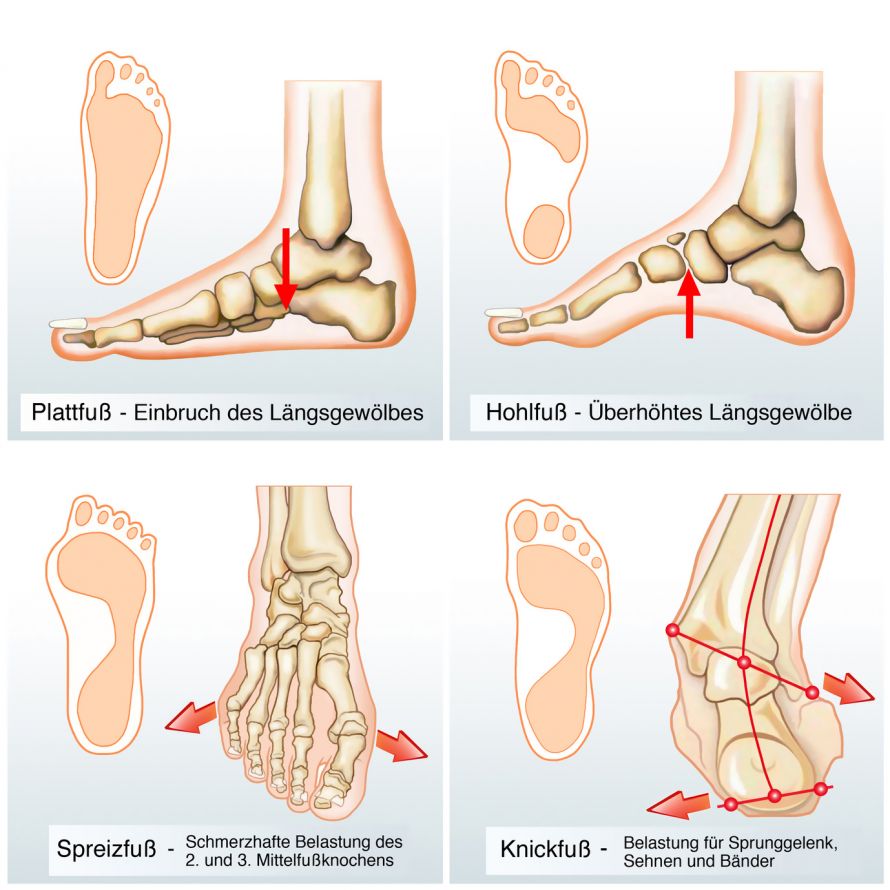

Fußfehlstellungen

Hierzu gehören insbesondere häufige Deformitäten wie der Knick-, Senk- und Plattfuß.

Rheuma und Stoffwechselerkrankungen

Auch Rheuma sowie Stoffwechselerkrankungen wie Gicht oder Diabetes mellitus führen oft zu Gelenk- und Knochenschmerzen, die morgens besonders ausgeprägt sind und im Laufe des Tages besser werden.

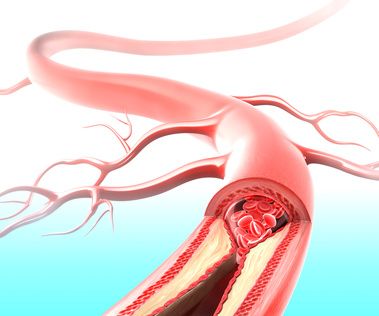

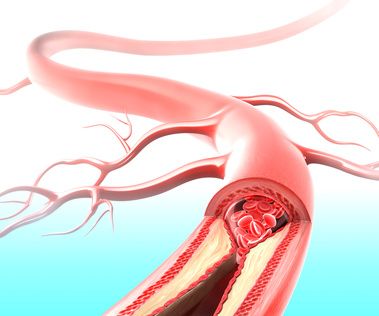

Durchblutungsstörungen

Bei der häufigsten Art von Durchblutungsstörungen, der sogenannten Schaufensterkrankheit, ist es umgekehrt. Hier treten die Schmerzen insbesondere bei Belastung auf und verschwinden in Ruhe wieder. Ursache für diese durchblutungsbedingten Schmerzen sind verengte oder verschlossene Schlagadern am Bein, welche die Blutversorgung unter Ruhebedingungen noch aufrechterhalten können. Unter Belastung treten dann allerdings die Schmerzen verstärkt auf und zwingen den Patienten immer wieder kurze Steh- oder Sitzpausen einzulegen. Daher kommt die Bezeichnung Schaufensterkrankheit.

Ein Gefäßverschluss und die schlechtere Durchblutung der Füße kann zu Fersenschmerz führen. © pankajstock123 / Fotolia

Worum kann es sich handeln, wenn die Ferse im oberen Bereich schmerzt?

Häufigste Ursache für Schmerzen im Bereich des oberen Anteils der Ferse ist eine Entzündung der Achillessehne, die sogenannte Achillodynie. Der Fersenschmerz bei der Achillodynie entsteht meist am oberen Rand des Fersenbein, da die Sehne hier ihren Ansatz hat. Daher beobachtet man häufig die Kombination aus Achillodynie und Haglund Ferse (= oberer Fersensporn).

Die Achillodynie wird vor allem durch Überlastung hervorgerufen. Auch schlechtsitzendes Schuhwerk kann die Entstehung einer Achillessehnenentzündung begünstigen.

Eine Entzündung der Achillessehne äußert sich durch stechende Fersenschmerzen, die sich bei körperlicher Aktivität verschlimmern. Die betroffene Sehne ist zudem verdickt und druckempfindlich, teilweise auch gerötet.

Entzündungen und Verletzungen der Achillessehne führen zu Fersenschmerzen. © bilderzwerg / Fotolia

Wie äußern sich Fersenschmerzen bei einer Plantarfasziitis?

Bei einer Plantarfasziitis ist die Sehnenplatte der Fußsohle (Plantarfaszie) entzündet. Der Fersenschmerz entsteht hierbei unten, Richtung Fußsohle, und wird beim Auftreten besonders schlimm. Die Plantarfasziitis ist häufig mit einem unteren Fersensporn kombiniert, da die Plantarfaszie von unten an der Ferse ansetzt. Vergleichbar mit dem oberen Fersensporn als Verknöcherung bei der Achillessehnenentzündung, handelt es sich beim unteren Fersensporn bei Plantarfasziitis um Verknöcherungen am unteren Fersenabschnitt.

Bei einer Überbelastung oder einer Fehlbelastung des Fußes kann sich das Gewebe im Bereich der Fußsohle rund um den Fersensporn entzünden. Besonders Frauen zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr leiden unter dem plantaren Fersenschmerz. Typischerweise treten die Beschwerden morgens nach dem Aufstehen auf.

Worum handelt es sich bei Knick-Senk- und Knick-Plattfüßen?

Plattfüße können unterschiedlich ausgeprägt sein. Knick-Senk- und Knick-Plattfüße sind angeborene oder erworbene Fußfehlstellungen. Ursachen dafür sind

- eine verkürzte Achillessehne

- Übergewicht oder

- eine Schwäche der Bänder, Muskeln und des Bindegewebes

Je nach Ausprägung und Ursache kommt es schon recht früh zu Einschränkungen in der Bewegung. Fuß- oder Fersenschmerzen können dann beim Gehen oder Laufen auftreten.

Ursache für Fersenschmerz: Fehlstellungen der Füße. © bilderzwerg / Fotolia

Wie äußern sich Fersenschmerzen bei Rheuma?

Nicht immer findet sich die Ursache für Fersenschmerzen direkt am Fuß. Der morgendliche Fersenschmerz an beiden Füßen ist beispielsweise Leitsymptom der rheumatischen Erkrankung Morbus Bechterew. Auch Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises können die Füße in Mitleidenschaft ziehen. Hintergrund der rheumatischen Schmerzen in Fuß und Ferse sind entzündliche Prozesse. Die rheumatischen Fersenschmerzen werden daher immer zusammen mit der Grunderkrankung Rheuma behandelt.

Welche Stoffwechselerkrankungen können zu Fersenschmerzen führen?

Auch die Stoffwechselerkrankungen Gicht und Diabetes mellitus können Schmerzen in den Fersen auslösen. Durch Gicht sind die Harnsäurewerte im Blut erhöht. Diabetes mellitus äußert sich durch zu hohe Blutzuckerwerte.

Beide Erkrankungen können

- Sehnenschäden

- Knochenschäden

- Weichteilschäden oder

- Hautprobleme

hervorrufen und so zu Fersenschmerzen führen.

Ein Großteil der Ursachen für den Fersenschmerz ist im Bereich des Bewegungsapparats zu finden. Deswegen sind Unfallchirurgen, Orthopäden sowie Fußchirurgen die richtigen Ansprechpartner bei Fersenschmerzen. Sie befassen sich mit Fehlbildungen und Erkrankungen des Stütz- sowie Bewegungsapparats.

In einem Anamnesegespräch wird die genaue Art und Entstehung der Symptome erfragt:

- Schmerzausprägung

- Auslöser der Schmerzen oder

- Faktoren, die die Beschwerden bessern

- Verletzungen oder

- Vorerkrankungen von Muskeln, Sehnen und Gelenken

Bei der anschließenden körperlichen Untersuchung werden beurteilt:

- Körperbau

- Gang- und Standbild

- Muskelreflexe an den Beinen und Füßen

- Fußpulse und

- neurologische Tests

Welche weiteren Untersuchungsverfahren können zur Diagnosefindung hilfreich sein?

Mithilfe von Ultraschall- und Röntgenuntersuchungen können die Fußstrukturen genauer beurteilt werden. Auch die Magnetresonanztomographie (MRT) eignet sich zur Abklärung der Fersenschmerzen. Eine MRT ist besonders dann hilfreich, wenn der Verdacht auf eine Entzündung des Weichteilgewebes vorliegt und der Knochen im Röntgen unauffällig ist.

Auf vom Knochen bzw. den Gelenken ausgehende Fersenschmerzen spezialisierte Ärzte sind Unfallchirurgen oder auch Orthopäden. Bei Verdacht auf eine zugrundeliegende systemische Erkrankung kann es allerdings notwendig werden, dass Sie an einen anderen Spezialisten überwiesen werden. Das könnte, je nach vermuteter Grunderkrankung, etwa ein

- Neurologe (Facharzt für Nervenerkrankungen)

- Internist (Facharzt für Erkrankungen der inneren Organe) oder

- Rheumatologe (spezialisiert auf Erkrankungen des Immunsystems)

sein.

Grundsätzlich können Bewegungs- und Dehnübungen, unabhängig von der Ursache, Fersenschmerzen lindern. Insbesondere bei chronischen Beschwerden sind

- Krankengymnastik

- Massagen oder andere

- physiotherapeutische Behandlungsverfahren (z.B. spezielle Dehnungsübungen, Anwendung von Fango o.ä.)

sinnvoll und hilfreich.

Die weitere Behandlung der Fersenschmerzen hängt vor allem von der Ursache der Beschwerden ab:

- Akute Überlastung: Schonen Sie sich und vermeiden Sie längere und körperlich anspruchsvolle Tätigkeiten. Kühlende Auflagen können den Schmerz zusätzlich reduzieren.

- Fußfehlstellung: Behandlung mittels spezieller Einlagen. Diese korrigieren die Fehlstellung und führen so eine Schmerzlinderung herbei. Fersenkissen, Fersenpolster oder Fußmanschetten entlasten nicht nur die schmerzende Ferse, sondern den gesamten Fuß.

- Sehnenentzündung: Hier helfen entzündungshemmende Schmerzmedikamente und eine Reduzierung der Belastung. Neben einer Trainingspause hilft auch eine vorsichtige, aber regelmäßige Dehnung der Wadenmuskulatur und der Sehnen.

- Fersensporn: Hier kann zusätzlich zu den oben genannten Maßnahmen auch eine Stoßwellentherapie oder Injektion von örtlichen Betäubungsmitteln oder, allerdings in absoluten Ausnahmefällen, von Kortison versucht werden.

- Rheuma: Fersenschmerzen, die auf einer Rheumakrankheit beruhen, werden hauptsächlich medikamentös behandelt. Dafür kommen in Abhängigkeit von der Ursache verschiedene medikamentöse Therapien in Betracht. Hierzu gehören zum Beispiel entzündungshemmende Arzneimittel wie Kortison oder Schmerzmittel aus der Gruppe der nichtsteroidalen Antirheumatika.

- Stoffwechselkrankheiten: In den Fällen, in denen eine Stoffwechselkrankheit wie Diabetes mellitus oder Gicht den Fersenschmerzen zugrundeliegt, empfiehlt es sich zudem, die Ernährung anzupassen. Bei Diabetes sollten Sie beispielsweise auf einfach verwertbare Kohlenhydrate verzichten, welche z.B. in Weißmehlprodukten enthalten sind. Mit Gicht kann der Verzicht auf purinhaltige Lebensmittel den Beschwerden vorbeugen. Dazu gehören etwa Fleisch, Hülsenfrüchte oder Innereien.

.jpg)

Gesunde Ernährung hilft bei systemischen Grunderkrankungen und kann somit Fersenschmerz lindern. © Syda Productions / Fotolia

Reichen bei einem Fersensporn sämtliche oben erläuterten konservativen Therapiemaßnahmen nicht aus, kann eine OP erforderlich werden. Dabei wird der Knochenvorsprung endoskopisch vollständig abgetragen. Der Eingriff selbst wird minimal-invasiv durchgeführt und gehört in den Bereich der Fußchirurgie. Der Patient erhält danach eine umfassende Nachsorge, um einen erneuten Fersensporn zu vermeiden.

.jpg)